読書にはリーダビリティが起伏する。

読み手の都合を持ち出すのも、読書なのである。

とするのなら、小杉天外は氷室冴子の少女小説で、

花袋の『蒲団』は知り合いになりたくない男の話。

『城の崎にて』は名文なんかじゃなく、

実篤の『友情』はただの妄想の産物で、

『智恵子抄』は傲慢の成果にすぎなくなる。

本書は名うてのプロの本読みが、明治以来の

ベストセラーを片っ端から俎上に上げた辛口談義。

こういう読み方があることを、感じてほしい。

本を読んでいると、中身やテーマや物語の進行の興味とはべつに「手抜きをしたな」「これはしんどい」「いいかげんにしろ」「この調子は読みたくない」「なんだよ、そうくるのかよ」「やられた」「いい気なもんだ」という気分がしょっちゅうおこる。

映画やテレビドラマを見ていても、そういうことはのべつ気になるけれど、映像作品は上映側が鑑賞スピードを管理しているので、面白かろうと退屈だろうと、まだしも次々に事態が進むのだが、読書はそうはいかない。すべては読み手の負担になってくる。そこで途中で読むのをやめてしまったり、それでもガマンをして読み続けたりする。

この裏切られた気持ちを断ち切るだけでも、疲れる。著者というもの、6~7割は一人よがりか、手抜きをしている。この不備と横着は読者に押し付けられるのだ。とくに評判作やベストセラーと付き合うのは、とんでもなくしんどい。そういう本にはロクな本がないからだ。逆に、難解であってもスイスイ読めることもあるし、長編を読んでもあっというまに時間がすぎることもある。

つまり読書には必ずリテラルテイストというものが付きまとうのだ。買いたてのセーターに腕を通したときの感覚、評判のラーメンの最初の一口で麺を食いちぎったときのテイスト、その町を歩いてみたときの空間体表感覚。そういうものが必ずや感じられてしまう。

これは読み手からいえば「リーダビリティ」(読感度)ともいうもので、ひらたくいえば「読み応え」のことだ。

読んで応えてあげるのだから、「読み応え」は、当然、読み手当人の感知感覚感度にゆだねられている。だったら実感をがまんする必要なんて、ない。著者が何を書こうとも、まずいものはまずい、えぐいものはえぐいのだ。

本書は、そういう読書のリテラルテイストやリーダビリティを、二人のプロの本読みが歯に衣着せぬ口調で喋りあった「編年順ベストセラー診断談義」だ。

明治から現代までの売れ行きトップ本を、1年ずつ時代順に次々に歯牙にかけていくという手抜きのない進行になっている。めっぽうおもしろい。

二人の本読みは岡野宏文と豊崎由美。これは絶妙なダブルスだった。対談形式をのこしたのもよかった。ボケとツッコミよろしく、軽いノリでロール交換しながらの丁々発止が、この本自体のリテラルテイストを軽快にした。数年前の「ダ・ヴィンチ」に連載された。

明治以来の100冊以上のベストセラー1位の本を俎上にのせているが、以下はその一端だけしか紹介できない。できるだけ岡野と豊崎の口調のまま“プチサマリー”しておいたけれど、実際のテイストは現物本を手にとってもらうしかない。ぼくには、豊崎の寸鉄が肌を刺して心地よく、岡野の踏み堪え発言がいろいろ参考になった。

ちなみに数字はベストセラー時の年号、(→)内はぼくの余計の一言。タイトルは言うまでもないだろうが、ガルシア・マルケス(765夜)の『百年の孤独』のパロディだ。では、どうぞ。

あらゆる文学を歯に衣着せぬ言いっぷりで

ぶった斬る豊崎(右)と岡野(左)

◆1900徳富蘆花『不如帰』(ほととぎす)。黒田清輝の挿絵入りで発売された大衆小説。脱力するほどベタな構図だが、意外なほど楽しく読めた(→ラノベとは志が違うからね)。◆1901国木田独歩(655夜)の『武蔵野』。読み進むのがつらかった。現在はまったく面影もない武蔵野を脳内散歩するなら癒される(→当時のモノクロ写真でもないかぎり、それもムリ)。

◆1903小杉天外『魔風恋風』。氷室冴子『クララ白書』や今野緒雪『マリア様がみてる』みたいな、学園もの少女コミックを先駆した三角関係版青春小説。でも紅葉にはとうてい及ばない(→同感だ)。◆1905尾崎紅葉(891夜)の『金色夜叉』。昨今のつまらないエンタメ読むくらいなら、ゼッタイ読んだほうがいい(→その通り)。経済小説としても見事(→その通り)。◆1907田山花袋『蒲団』。岡野曰く、知り合いになりたくない作家の男勝手な話(→そうだろうね)。◆1907押川春浪『東洋武侠団』。冒険SF小説の草分け的作品。無敵のヒーローの武器が巨大なトンカチで、野生児のくせに英語がわかるところがヘンに凄い。

◆1912長塚節『土』。粘着質の文体による貧乏アトラクション小説。あたしゃ読んでいて、このまま土に埋もれて息絶えるかと思った(→その気持ちよくわかる)。◆1913中勘助(31夜)の『銀の匙』。さすがにうまい。掛け布団の日向くさいところに顔を寄せたり、ひらがなの「を」が女の人が坐っているように見えたり(→妥協できない幼な心がいいんだね)。◆1914阿部次郎『三太郎の日記』。大正教養主義の総本山のような本だが、逆エリート意識がおぞましすぎて虫酸が走る(→いまやこの手がブログを占めている)。◆1915芥川龍之介(931夜)の『羅生門』。映像的で、カット割りとモンタージュの巧さと面白さにあらためて舌を巻きました(→文体稽古に使うといい)。

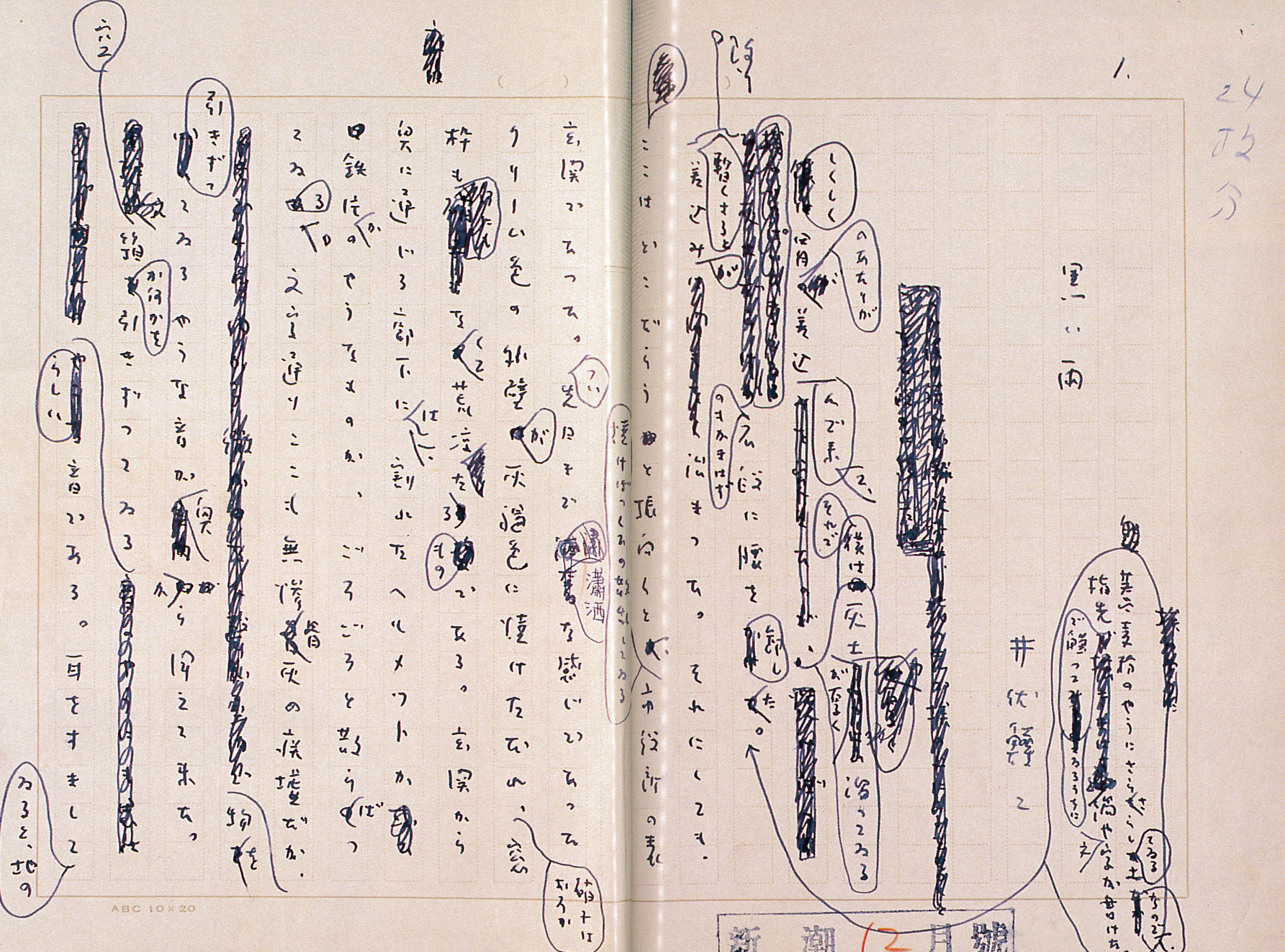

徳富蘆花『不如帰』の主人公浪子の挿絵は黒田清輝が描いた。

黒澤明は映画『羅生門』の撮影時、世界で初めて太陽にカメラを向けた。

見えかくれする太陽を移動しながら撮り続けるショットは、

「太陽のモンタージュ」と呼ばれる。

◆1916森鴎外(758夜)の『渋江抽斎』。わたしたちに漢学の素養がないからなのかもしれないけど、自分にとって興味がない人の人生に、なぜこれほど詳しくならなきゃならないんだって思いだった(→それなら『阿部一族』から入ればよろしい)。◆1917志賀直哉(1236夜)の『城の崎にて』。長らく名文の典型とされてきたけど、これって本当に巧いの? 感情移入のしすぎじゃないの? 阿川弘之が「極めてわがままな書き方」って評していたよね(→ハイ、当たっています)。◆1919武者小路実篤『友情』。タイトルの口当たりとは真逆のブキミ本、あるいは猛烈な妄想型のトンデモ本。文章がこんなに雑な作家もいない(→ハイハイ、これも当たってる)。

◆1920賀川豊彦『死線を越えて』。あまりの能天気だけれど、ページを繰るのがもどかしいほど愉快。◆1922島田清次郎『地上』。スキャンダルまみれの島田が大正期に飛ばした大ベストセラーだが、さすがに天才か狂気かと言われただけあってプロットも場面描写も高水準。ただし全体は通俗的(→ぼくは愉しんだ)。◆1923井伏鱒二(238夜)の『山椒魚』。暢気なとうさんが手を入れ続けた話。つまらないところに拘ってしまった魅力。『点滴』『鯉』など、天然ボケか意図したのかわからないところが、このとうさんの味(→そう、天然意図です)。◆1927藤森成吉『何が彼女をそうさせたか』。コンデンスノベルならぬ圧縮戯曲のバカ本。

志賀直哉の肖像。

豊崎「でもわたし、顔はけっこう好き、直哉。

クリクリッとして超可愛い」(本書、p77)

井伏鱒二は『黒い雨』にも手を入れ続けた。

◆1929小林多喜二『蟹工船』。まるでスプラッター小説みたいにエグい描写の連続だが、文章がヘタすぎる(→それが社会主義リアリズムの正体というものです)。◆1931郡司次郎正『侍ニッポン』。桜田門外の変をバックにヒーロー新納鶴千代のオツム空っぽの大活劇。ラストで井伊直弼を斬るはずが、お恵の首を一刀両断にして「ハハハハ」と笑い、「新納とて愛し申した姫を切るは心苦しゅうござったが、娘を切ったのではない。わしのみれんを切ったのじゃ」と嘯いて、「これでいいのだ、おれは新しく生きていくのだ」なんて、あまりに身勝手きわまりない。

◆1935尾崎士郎『人生劇場』。川端康成(53夜)が「青春篇」を絶賛したのでえんえん当たった大河小説で、何度も映画になったが、青成瓢吉をとりかこむ学生・登場人物が大バカすぎて、いまは読みがたい(→ぼくは高倉健と鶴田浩二の飛車角と吉良常にぞっこんなので‥)。◆1936吉川英治『宮本武蔵』。白髪の老人だった佐々木小次郎を青年剣士にしたように、日本人の大衆心理を知り抜いた傑作大河小説。もっとも偶然が多すぎる(→そこが和製デュマのようでいいんだけどね)。

◆1936堀辰雄(641夜)の『風立ちぬ』。この美しさっていうのは、何だろう。流麗な文章といい、描かれている愛情のこまやかさといい、観念のうるわしさといい、何度読んでも溺れそうになります(→うんうん、よかった。そういう作家なんです。ぼくの感想は恥ずかしながらIFとの失恋に結びついているので、千夜千冊を読んでいただきたい)。◆1938火野葦平『麦と兵隊』。著者の豊崎は読むのがキツかったようで、『糞尿譚』のほうがお気にいり(→ぼくには『革命前後』を遺して服毒自殺した火野の生涯像が気になっている)。◆1940織田作之助(403夜)の『夫婦善哉』。漱石(583夜)『それから』の代助のような東京型インテリの無為徒食より、上方の“だめんず男”の味がうんといい小説(→あんたら、頼りにしてまっせ)。

◆1941高村光太郎『智恵子抄』。おそらくコピペの詩。「僕」が傲慢すぎてイヤらしい。うさんくさい作品。◆1942富田常雄『姿三四郎』。スポ根小説の草分け。主人公が350ページたってやっと登場するところ、ライバルたちのキャラクタライズ、修業大好きバカの主人公の描写、けっこう読ませた(→『武蔵野弁慶』もいいよ)。

◆1943中島敦(361夜)の『山月記』。格調高い文章が昨今の“ぶっちゃけ言葉”が吹き荒れる時期、はたして読まれるか(→これを読まない日本人は破門)。◆1948太宰治(507夜)の『斜陽』。これぞ太宰が開発発明してきた女語り以来の文体集大成。物語の織り上げぐあいも比喩のセンスもすばらしい、まるで“まつり縫い”みたい(→この着眼はいいね)。

◆1950谷崎潤一郎(60夜)の『細雪』。時代にも文壇にもおもねていない。大文豪の申し分ない作品。病気小説という面も、民度小説という面もある(→現代小説ベスト10に入ります)。◆1954三島由紀夫(1022夜)の『潮騒』。比喩・描写・構成・文章が天才的な地中海型の神話的作品(→三島を10作くらい読むと戦後日本が見えてくる)。◆1956石原慎太郎『太陽の季節』。江藤淳が批評したように書きっぷりが尊大で「無意識過剰」。女友達をエルザ、サリー、ミッチーだなんて呼ばせているのは、おい、フィリピン・バーかよと言いたくなる(→しょせん文芸能力ゼロの政治家です)。

1931年『侍ニッポン』は監督伊藤大輔、主演大河内伝次郎で

日活から映画化された。「人を斬るのが 侍ならば 恋の未練が

なぜ斬れぬ・・」で始まる主題歌は大ヒットとなった。

映画『人生劇場』は尾崎士郎の原作を大幅に翻案し、

「ヤクザ映画」の先駆となる。出演した高倉健は本作品を機に、

任侠映画のスターへの道を進むことになった。

中島敦の祖父は漢学者の中島撫山(左)、父親は中学の漢文教師(右)だった。

◆1957原田康子『挽歌』。ヤな女の怜子の話だが、理想中年の桂木なんて男はありえないし、「ママン、お金貸して。アン・ドゥ・トロワ3000円」なんてほざく女もありえない。◆1958石坂洋次郎『陽のあたる坂道』。予想外におもしろかった。女性独特の嗅覚を教養主義を超えて礼讚しているところも、読ませる(→今後復活の兆しあり)。◆1960謝国権『性生活の知恵』。ヴァン・デ・ヴェルデの『完全なる結婚』の焼き直し。同性愛に対する差別がいやらしい。

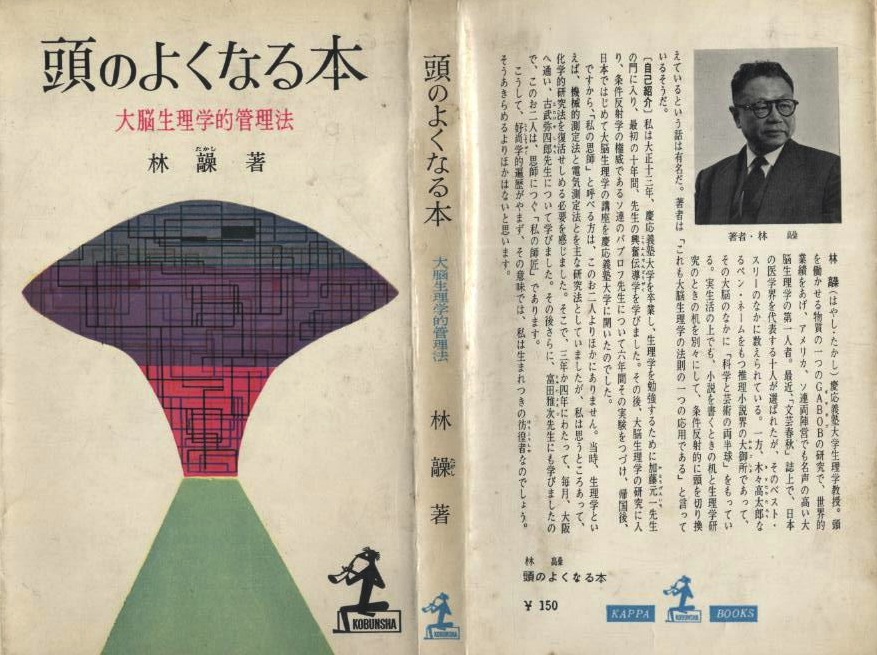

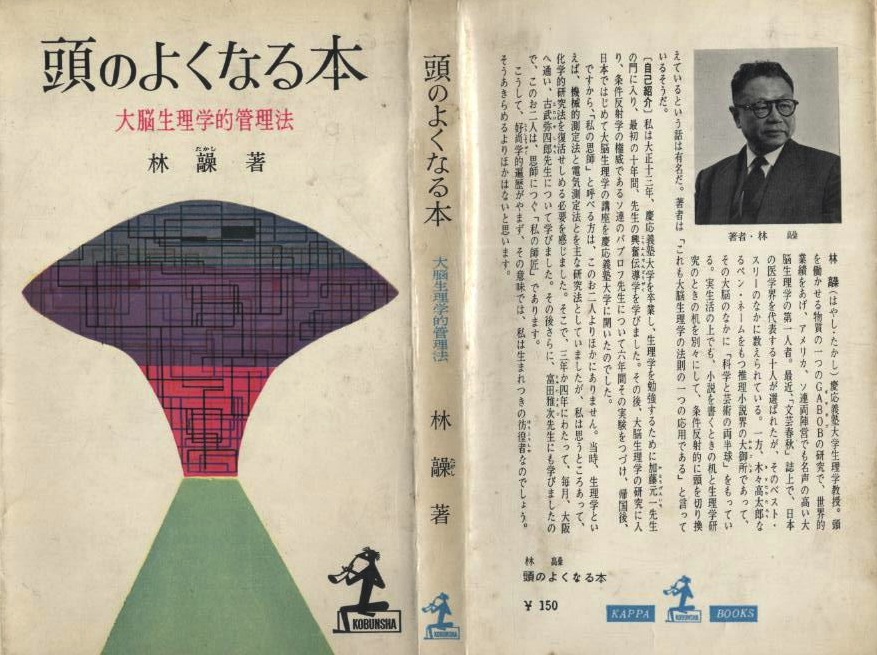

◆1961林髞『頭のよくなる本』。60年代に入るとベストセラーのばかばかしさの全パターンが揃う。その第1弾がカッパブックスのこの本。どうして頭がよくなるかさっぱりわからない本(→つまりタイトルだけで売れる時代になってきたんだね)。◆1962山岡荘八『徳川家康』。全26巻だが、けっこう読み通せる。19巻目発売のこの年にベストセラートップに躍り出たという曰く付きの大長編。於大の方と華陽院がよく書けていて、女性キャラが立っていた(→ぼくは新宿の横田アパート時代に読み耽ったよ)。

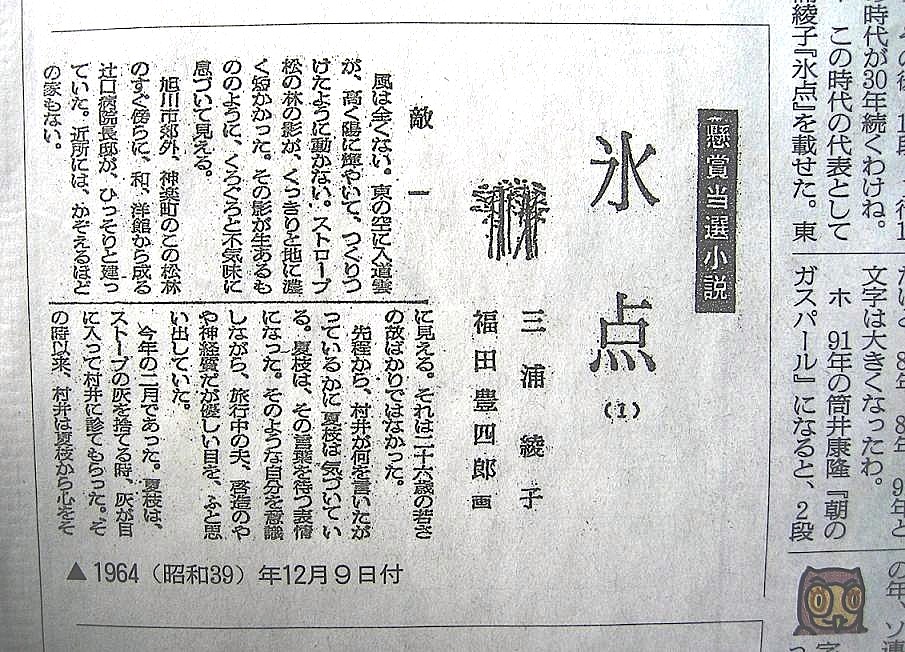

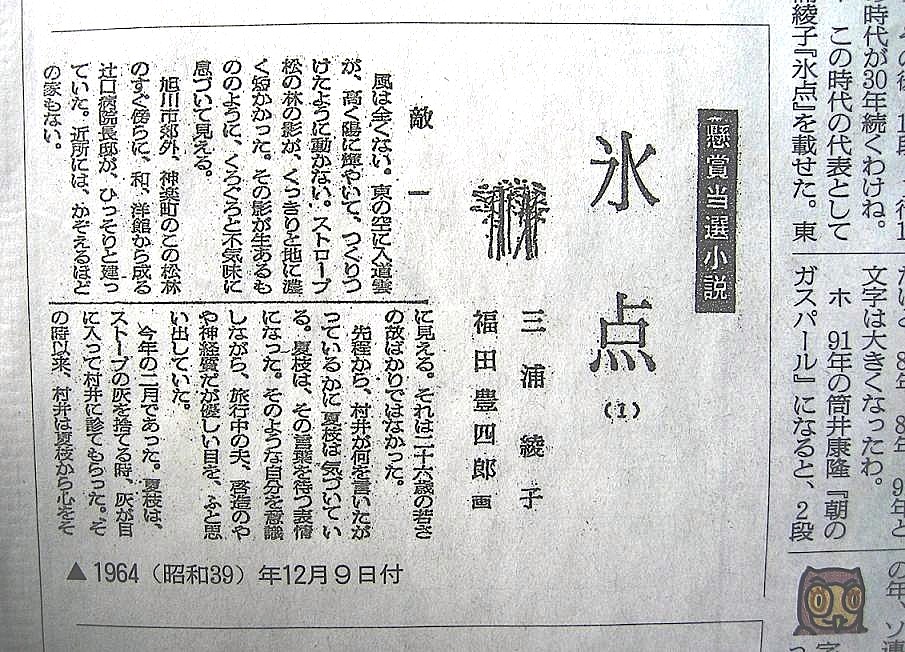

◆1966三浦綾子(1013夜)の『氷点』。最初にプロットありきの小説なのでクリシェだらけ。フラナリー・オコナーの香りが足りない(→そう、そこそこ)。◆1967多湖輝『頭の体操』。第1集だけで250万部のカッパブックス。それが23集。読者がみんな頭がよくなっていいのに、そうならないのはIQ主義にはまり、必然性と蓋然性のトリックに終始しているから(→モギケンの流行と同じ)。◆1968司馬遼太郎(914夜)の『竜馬がゆく』。小学生が読んでもたのしい。お茶目が効いている(→原稿用紙の枚数を稼ぐ一行改行スタイルもここに始まった)。

◆1971イザヤ・ベンダサン『日本人とユダヤ人』。山本七平(796夜)の偽名デビュー作。インテリがいちびって日本教を浮上させた功績。◆1972有吉佐和子(301夜)『恍惚の人』。この年はターニングポイントだ。あさま山荘事件・田中角栄日本列島改造論・川端康成自殺・横井庄一帰還・パンダ来日が重なっている。そこへ有吉が早くも「恍惚」を打ち出した。だが、まだまだ長閑なニッポンだった。むしろフェミニズムが目立つ小説(→うん、いい視点だ)。

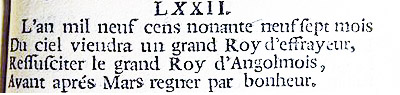

◆1973小松左京の『日本沈没』。当時は災害シミュレーション小説・ディザスター小説として読まれたが、小松の黙示録的なヴィジョンが書かせた本気のSF。ただし女がまったく書けていない(→ぼくが知るかぎり、小松さんの周囲にはボーイッシュな美女ばかりいた)。◆1974五島勉『ノストラダムスの大予言』。25年後の1999年に人類が滅亡すると予言したのだが、この体たらく。人をだまして印税を稼ぐ本。

◆1976村上龍『限りなく透明に近いブルー』。村上春樹との二人ムラカミで、いよいよ文学のアメリカ化が始まった。離人症的な文体、あらかじめの喪失感、世界腐食感覚などをもって、よくもわるくもここに接触不可能領域みたいなものが流出し始めた(→それがJ文芸からJポップまで、まだ続いているよね)。◆1977渡部昇一『知的生活の方法』。自己肯定とウルトラ保守のための知ばかり。「知的方法」と言いながらカードデータベース以外にはなんらか示されない(→この人の能力は日本的英語感)。◆1980山口百恵『蒼い時』。残間里江子プロデュースの戦略的ベストセラー。あまりに手慣れたゴースト文章。◆1981田中康夫『なんとなく、クリスタル』。ブランド時代を先駆した典型的なノリツッコミ小説。注にあたる奇数ページは読ませる(→蔦屋重三郎の「細見」の再来だったね)。

1961年(昭和38年度)に65万部以上のベストセラーとなった

林髞『頭のよくなる本 大脳生理学的管理法』(カッパブックス)。

三浦綾子の『氷点』は、1964年に朝日新聞が主催した一千万円懸賞小説の

入選作品だった。

多湖輝は、ニンテンドーDS「レイトン教授シリーズ」の監修を行ない、

謎ときブームをつくった。

16世紀の占星術師ノストラダムスが刊行した『予言集』には、

「1999年7か月、 空から恐怖の大王が来るだろう、 アンゴルモアの大王を

蘇らせ、 マルスの前後に首尾よく支配するために。」と書かれていた。

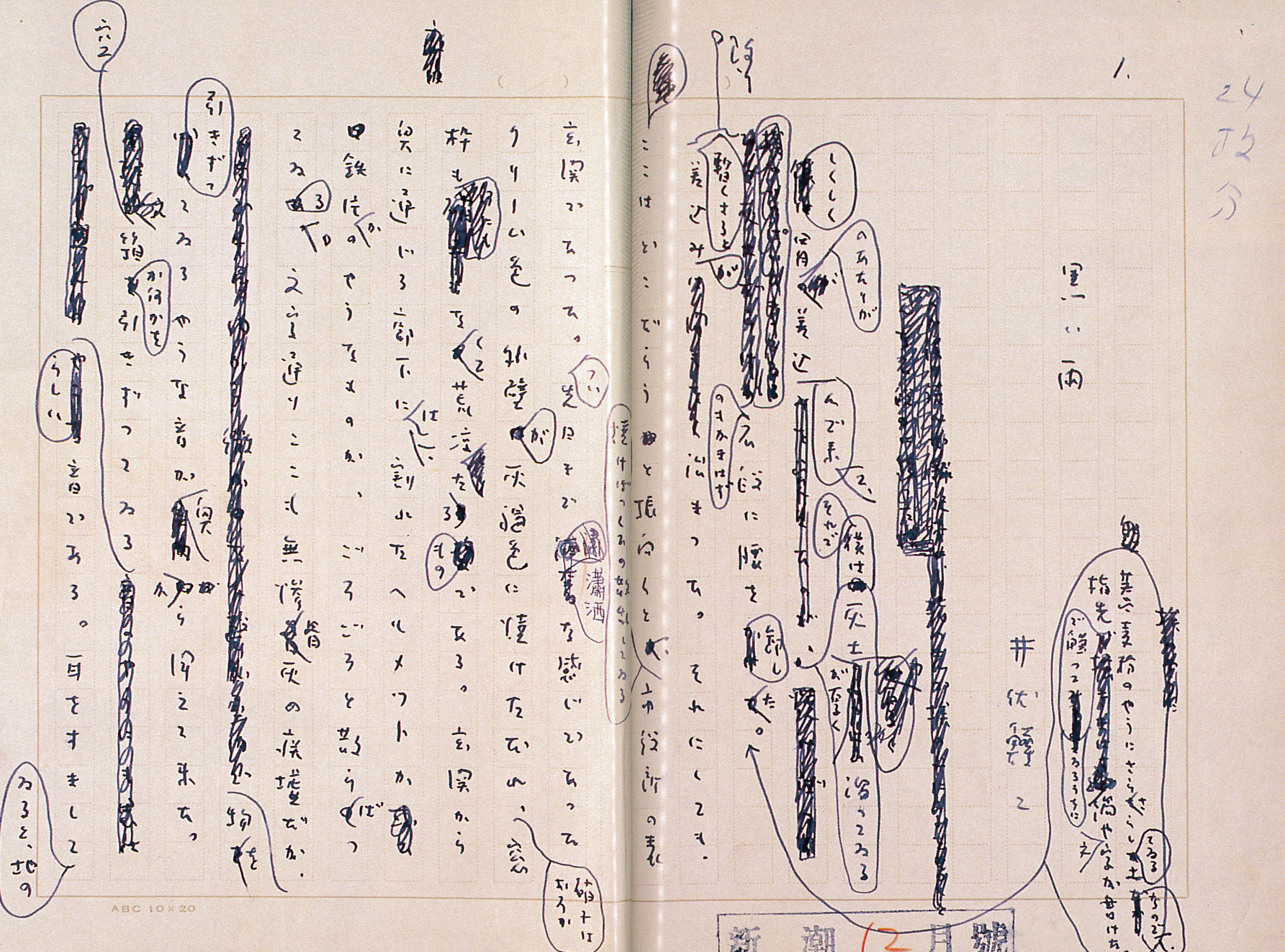

田中康夫著『なんとなくクリスタル』の奇数ページには、

たくさんの注釈が付されている。

豊崎「でも、注にあたる奇数ページは面白いですよ」(本書、p351)

◆1982森村誠一『悪魔の飽食』。グルーミーきわまりない日中戦争時代の731部隊もの。不気味な俳句が並んでいるのが正体不明。でも若い世代は読んだほうがいい。◆1982穂積隆信『積木くずし』。娘の暴走をとめた両親の話じゃない。家庭の歪みは成熟していない親からおこるというふうに読むべき一冊。◆1983鈴木健二『気くばりのすすめ』。ひたすら想像力が欠如したオヤジ勝手な説教本。

◆俵万智(312夜)の『サラダ記念日』。実は古風な男女カンケーを短歌に仕立てたもの。だから文壇オヤジに受けた。むしろ男絡みじゃない歌のほうがいい(→そうそう、モノ派の歌とか)。◆1988村上春樹『ノルウェイの森』。寓意と提示の文芸。豊崎はかつてはこの作品をクソミソに言ったらしいが、ここでは謝罪している。それはその後の辻仁成・片山恭一・柳美里らにくらべて、やっぱりよく書けていたかららしい。これは日本文学のレベルが低迷しているというより、レベルの下層部ばかりが厚みを増しているっていうこと。

◆1989吉本ばなな(350夜)の『TUGUMI』。改めて読んだけどやっぱり面白かった。ありえないキャラとありえないシチュエーションで、ありそうな物語になっている。その後のティーンズ小説の元祖。ただし「あとがき」は不要だった。◆1991さくらももこ『もものかんづめ』。日常ボキャブラリーをしこたま持っていて、それを抜群の効果で使う文章がやたらに巧い。「死に損ないのゴキブリのような姉」だなんて、誰が書ける? 健康ランドのおばさんに揉まれている友人の「イカの背中」だなんて、誰が書ける?

豊崎「(「一人ごっつ」)すごく高度でシュールな笑いを作ってて

天才のあかしだと思う。(中略)これで文章が巧かったら逆

にがっかりだったかも」(本書、p.402)

◆1994永六輔『大往生』。死の井戸端会議みたいな本。この岩波新書以降、各社の新書が一斉に何でもありに変わっていった。◆1995松本人志『「松本」の「遺書」』。しゃべり芸人がエバリ文体で人を笑わせられるわけがない。このあたりをふくめ、ともかくも90年代以降のベストセラーたちはめちゃくちゃになっていった(→吉本系は映画もつまらない)。

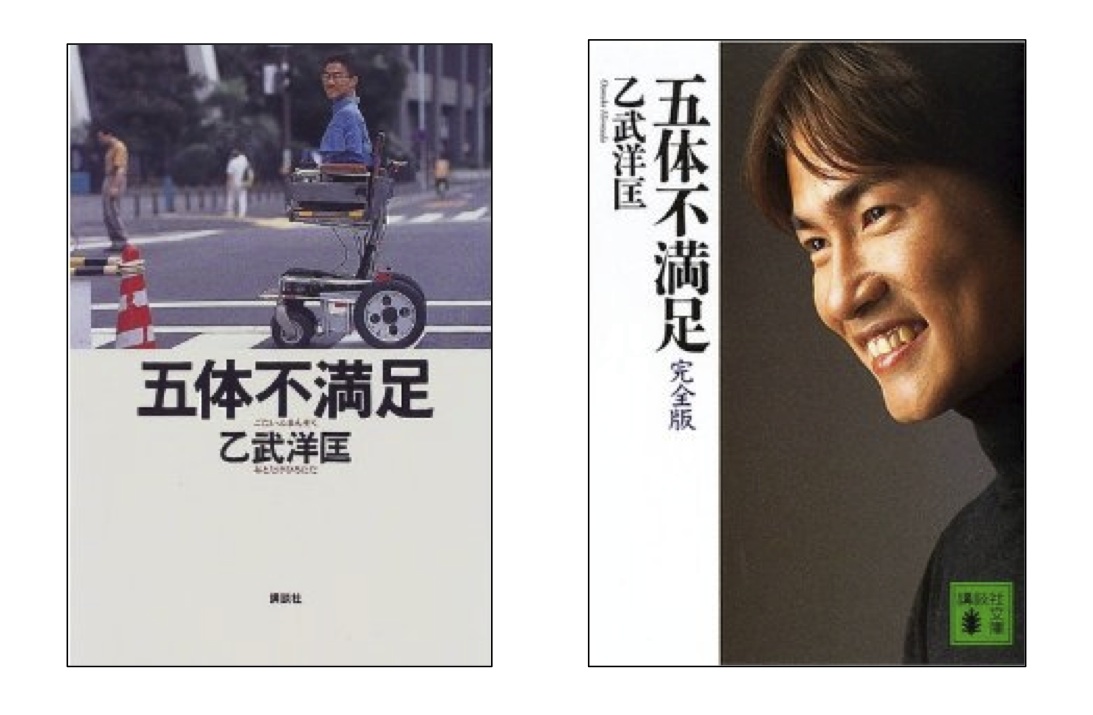

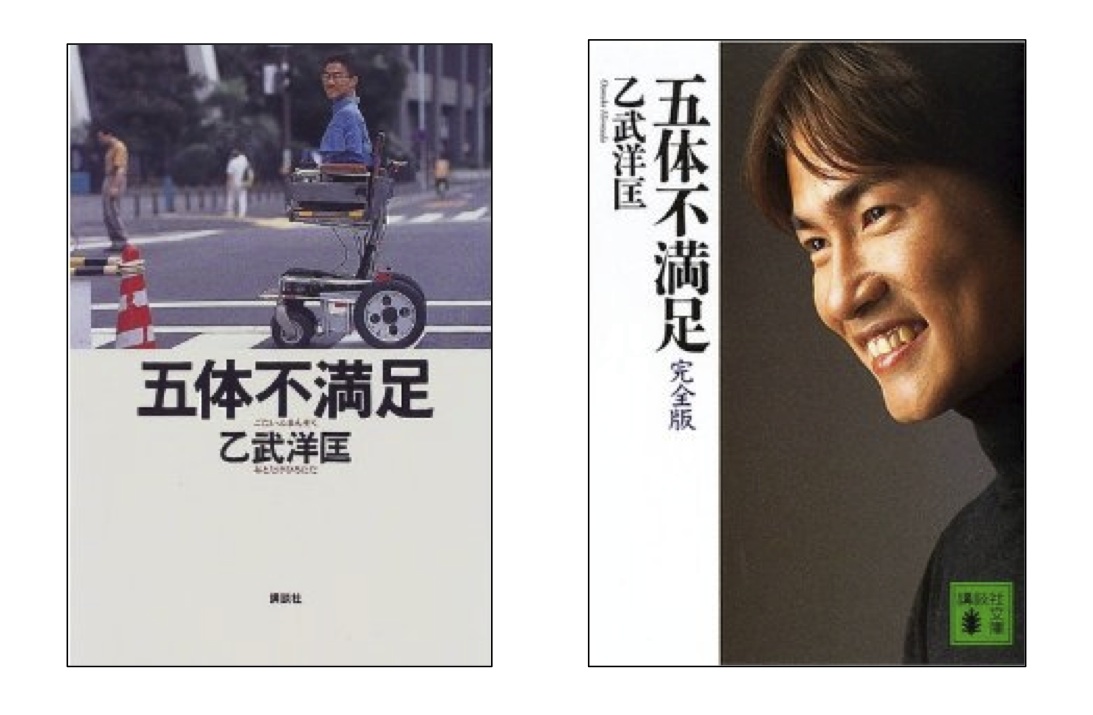

◆1997渡辺淳一『失楽園』。おやじには最高の、中身は最低の文学。直喩ばかりでしか綴れない低俗文章。「凜子は久木を受け入れるために美しい孔雀となった」「規制緩和が必要なのは男女のあいだかもしれない」「(男女が夜明けを待って)横浜から見て千葉は東の方向にあたる」というおバカな調子。こんなものを読んでいる自分に呆れるばかり(→読まなくてよかった)。◆1999乙武洋匡『五体不満足』。読むことのバリアフリーをつくった突破口。この本で障害者についての著述を一般書として批評してもよくなった。

◆2000大平光代『だから、あなたも生きぬいて』。転校・いじめ・割腹自殺未遂・ヤクザの組長の妻‥そして弁護士へ。波瀾万丈のノンストップジェットコースター自伝。プロの読み手を試す本(→たしかに自伝の読みには当方の情報インテリジェンスが試されるね)。◆2002斎藤孝『声に出して読みたい日本語』。音読が大事なのは当然だが、著者が名作や名文についてないところが問題(→この人にそれを期待するのは酷です)。◆2004片山恭一『世界の中心で、愛をさけぶ』。シリアスな仮面をかぶった無自覚な軽薄小説。中身は『ノルウェイの森』のパクリ。

『五体不満足』(乙武洋匡著)は文庫化にあたり、車椅子の表紙から著者

の顔のみとなった。 豊崎は「乙武君イコール障害者代表みたいな感じでひ

とくくりにされた見方」(本書、p.416)を懸念しての変更だったと推察する。

『世界の中心で、愛をさけぶ』は2004年に映画化され、興行収入85億円、

観客動員数620万人を記録した。この年の実写映画No.1となり、

セカチューブームは最高潮に達した。

⊕百年の誤読 ⊕

∃ 著者:岡野宏文・豊崎由美

∃ 編集:横里隆・柿崎隆・安藤善隆・アライユキコ

∃ 装幀:南伸坊

∃ 発行者:菊池明郎

∃ 発行所:株式会社 筑摩書房

⊂ 2008年11月10日 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

∈ 第1章 1900~1910年

∈ 第2章 1911~1920年

∈ 第3章 1921~1930年

∈ 第4章 1931~1940年

∈ 第5章 1941~1950年

∈ 第6章 1951~1960年

∈ 第7章 1961~1970年

∈ 第8章 1971~1980年

∈ 第9章 1981~1990年

∈ 第10章 1991~2000年

∈ 付録 百年の後読 2001~2004年

⊗ 著者略歴 ⊗

岡野宏文(おかの ひろふみ)

1955年神奈川県生まれ。早稲田大学文学部仏文科卒。演劇雑誌の編集長を経て、現在はフリーライター&エディター。「ダ・ヴィンチ」「せりふの時代」など雑誌に書評や劇評を連載中。著書に『高校生のための上演作品ガイド』、豊崎氏との共著に『百年の誤読 海外文学篇』がある。

豊崎由美(とよざき ゆみ)

1961年愛知県生まれ。ライター、書評家。文芸のみならず、演劇、競馬、スポーツ、テレビドラマなどエンターテインメント全般に関心を示し、執筆活動範囲は極めて広い。著書に『そんなに読んで、どうするの?』、『どれだけ読めば、気がすむの?』『正直書評。』など。大森望氏との共著『文学賞メッタ斬り!』シリーズがある。