2つ目の角を右にまがって、それから朝までまっすぐ!

ピーター・パンが光の粉を振って、そう叫ぶと、

みんなはネヴァーランドに飛んでいった。

そこは母のない子と、人魚と海賊の国だった。

しかしピーター・パンは半ちらけなのである。

大人になりたくない少年なのではなくて、

少年の心に宿る「つもり」の化身なのである。

その「つもり」がすべての大人の「ほんと」を破るのだ。

ジェームズ・バリは、なぜこんな物語をつくったのか。

今夜は諸君を、必然と偶然のほかに

「当然」がある国に、ほんの少々お誘いしたい。

ぼくが仕事と人生の多くを費やして試みてきたことがある。それは「ほんと」と「つもり」をどのように近づけるかということだ。

「ほんと」と「つもり」の関係だなんて、たいしたことではないだろうと思うかもしれないが、とんでもない。いざ2つの関係を見ようとすると、容易な推察では片付かないことがすぐわかる。「ほんと」は実際におこったことで、「つもり」は希望や予定のことだなんて思っていると、みごとに足をすくわれる。もちろん真実と虚偽の関係などではないし、オリジナルとコピーの関係でもない。

そもそも「ほんと」とは何かということがとても難解なのだ。現実におこったことが「ほんと」だろうとしても、朝は晴れていた、ビスマルクは鉄血宰相と称ばれていた、俳句をつくった、きのうはよく眠れた、村上春樹の新作をざっと読んだ、内閣が改造された、自社株が下がった、母親の病気が重い、友達とコーヒーを飲んだ、シリアにイスラエルからの爆撃があった、チラシのデザインを仕上げた、といったことの、いったいどこからどこまでが「ほんと」なのかを説明するのは、えらく大変なのだ。

朝は「晴れ」でいいのか、俳句を「つくった」のか、病気はどんなふうに「重い」のか、デザインは「仕上がった」のか。そんなことはどこまで「ほんと」なのか、わからない。

何が「ほんと」かわからない以上に、「つもり」の正体は、もっと抜き出せない。いったい「つもり」とは何なのか。予定なのか、意思なのか、プランだったのか、気分というものなのか。

たとえば、そろそろ結婚したい、連休は海外旅行に行く、信長は野望をもっている、あなたが好きです、この映画は当たるだろうね、銀河系には生命があるにちがいない、あしたの遠足なんか行きたくない、リンゴを剝きますか、発車まであと数分、この歌をうたえるかな、あの件はチャラにしたい、なんてことから、「つもり」の部分だけを抜き出すのは至難の業なのだ。

世間ではおそらくは「ほんと」から「つもり」を引いたところを勘定したいわけだろうが、そうは問屋が卸さない。ときに「つもり」は「ほんと」より、ほんとらしいこともある。おそらく恋心などはそういうものだろう。

「ほんと」と「つもり」はトレード・オフの関係にはあてはまらないものなのだ。それよりも、すべてが「つもり」で出来ているのだと見たほうがうんといい。世界はたいてい「多様の可能性」のほうに向かって開いているのである。このことは、幼い少年と少女以外の誰もがわかっちゃいないことなのである。そう、かれらにとっては「つもり」こそが「ほんと」なのだから。

今夜は世の中のピーター・パンをめぐる既存の擬似幻想をちょっとばかり変更したくて、書きはじめている。多少はファンタジックだけれど、実はうんとフィロソフィカルなことを綴ることにした。

1980年代になってからのことだったが、世間ではピーター・パン症候群などという、「大人になりたくない病」がはびこっているとまことしやかに語られていた。ピーター・パンは大人になりたくなかった少年で、それは少年のモラトリアムや非成熟のせいだろうと判定されたのだ。しかし、ジェームズ・バリが生んだピーター・パンはそんなことを強調したかったわけではなかった。

ジェームズ・ディーンの《理由なき反抗》やフランソワ・トリュフォーの《大人は判ってくれない》はティーンエイジをみごとに描き出した映画だったけれど、バリがピーター・パンに託したことはそういうティーンエイジの社会観ではなかった。ローティーンよりもさらに年下の少年少女は、「おとな」が確信できない「つもり」をいっぱいもっていることを綴ったのだった。そして、その「つもり」のほうが「ほんと」よりも確信できる超編集的な世の中があってもいいと考えたのだ。

バリが問うたのは「おとな」と「こども」の対比なんかではない。幼い子供にとっての「ほんと」と「つもり」と、思春期以上の大人にとっての「ほんと」と「つもり」では、器量や壊れやすさや矛盾のぐあいが根本において異なっていて、それを理解するにはどうすればいいかということなのだ。それをとりあえず“バリの存在予告”と言っておく。

あらかじめバリの名言をひとつ、紹介しておく。バリの“存在予告”は次の一文に集約されていると、ぼくが思っているからだ。原文の英語は、こうだ。“The secret of happiness is not in doing what one likes, but in liking what one does.”ふつうに訳せば「幸せの秘訣は、やりたいことをするのではなく、やらなければならないことを好きになることである」になる。

その通りだ。やらなければならないことを好きになること、それは仕事人の真骨頂でもある。ぼくもそうしてきた。編集の秘訣も、ここにある。だからバリが言いたかったことを理解するには、この「幸せ」のところをいろいろ言い替えてみるといい。たとえば、「仕事の秘訣はやりたいことになく、やらなければならないことを好きになることにある」とか、あるいは「感動はやりたいことに見いだせず、やるべきことから生じてくる」などというふうに。

なんならもっと言い替えてもいい。「存在の秘密はその欲望の発露になく、かの偶然をこの必然にする価値観の当然を好きになることにある」などなどと。

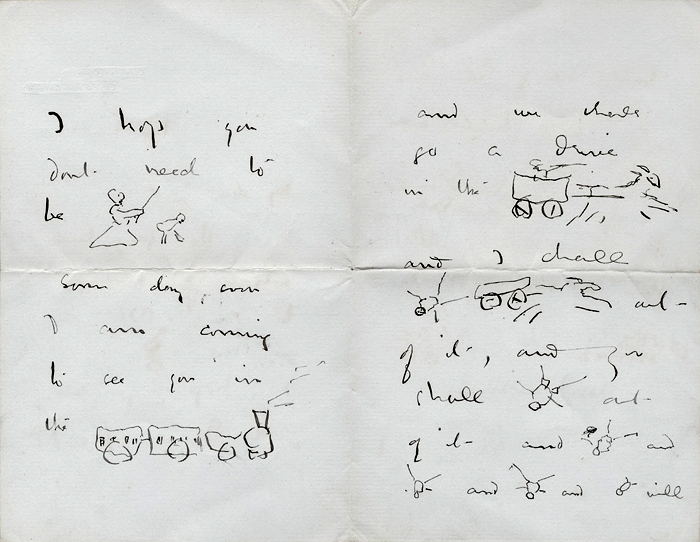

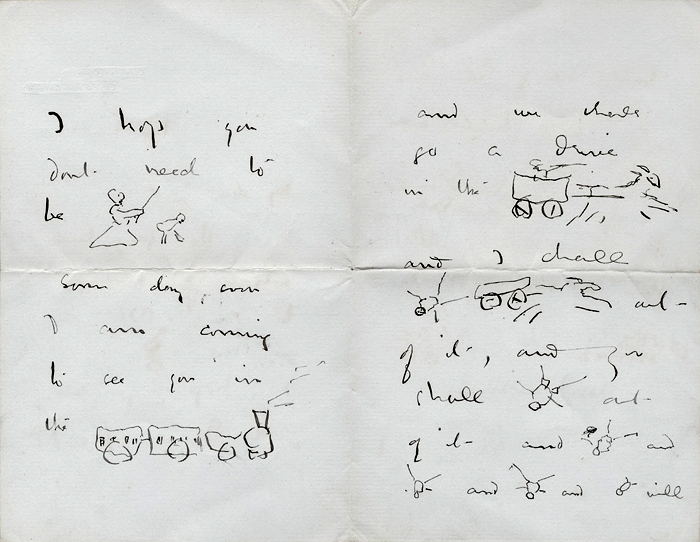

ジェームズ・バリによる直筆メモ

ダムフリース・アカデミーを訪問し、

劇団の子供たちと交流するバリ(1924)

しかし、こんな重大なことを少年ピーター・パンが告げているのかどうか、きっと訝しく思う諸君もいるだろう。バリがどんな「つもり」でそんなことを言っているのか、それこそ値踏みしたくなる者もいるだろう。それは、諸君の心が疚しいからなのではなくて(少しは疚しいが)、諸君が『ピーター・パン』をディズニー映画の延長か、子供の童話時代の“読み”でしか見てこなかったからだ。そういう諸君は、お節介のようだが、少し原作に当たったほうがいい。

ただしピーター・パン物語というもの、その後に翻訳されたり児童文学として童話化されたり、映画になったりしているのは、どれもが総称「ピーター・パン」なので、これをバリの原作に沿って少し振り分けて見る必要がある。まずはそのことを話しておく。

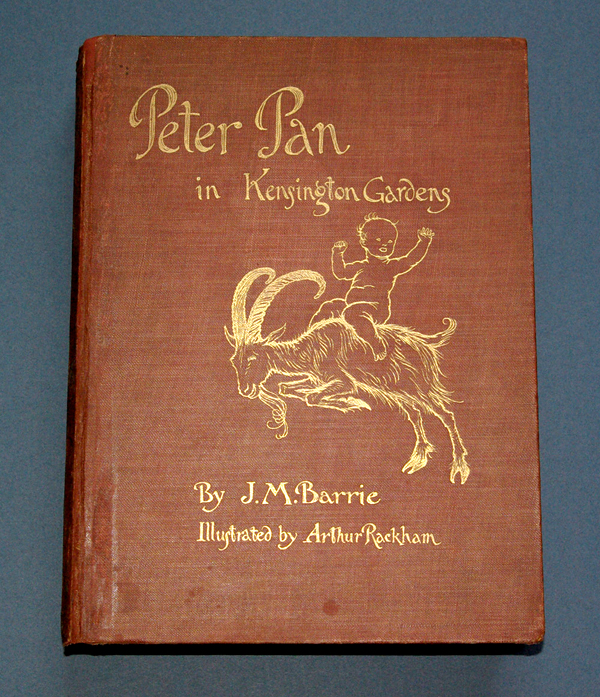

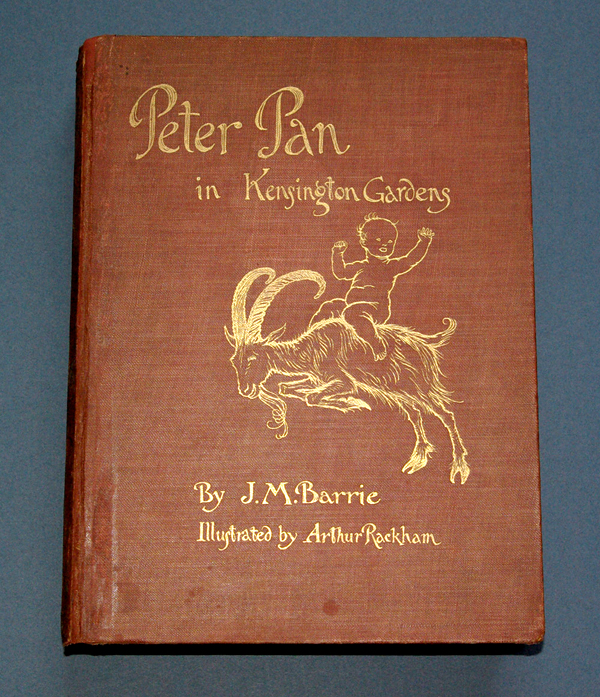

新潮文庫の『ピーター・パン』の原著は『ケンジントン公園のピーター・パン』(Peter Pan in Kensington Gardens)というものだ。1906年に発表された。

これはバリの最初の作品ではない。バリはちょこちょこ小説や劇曲を書いていた。そのひとつに短編の『小さな白い鳥』(The Little White Bird)という小品があった。この作品がもともとの「ピーター・パン」ものの原作の原作にあたっていた。心に傷を負う軍人がケンジントン公園で白鳥たちを見ているうちに、池に飛ぶ白い鳥に子供たちの前身を見るというお話だ。それが膨らんで『ケンジントン公園のピーター・パン』になり、その後半で初めて特異な少年ピーターが登場する。

この『ケンジントン公園のピーター・パン』には、諸君が知っているネヴァーランドの冒険はまったく入っていない。ティンカー・ベルもフック船長もタイガー・リリーも出てこない。物語は冒険性に乏しく、はなはだナイーブで、その物語的心情はきわめてハイパーセンチメンタルなのだ。後半にいたってはピーター・パンもほとんど登場せずに、メイミー・ナリングという少女の話が中心になる。

それでもピーター・パンをかなりリミナル(境界的)な少年として描いているところがなかなか特長的で、たとえば「かわいそうに、どっちつかずの半端な子」とか、「おまえは中途半端なものになるんだよ」とか、そういうきわどいセリフがしょっちゅう入ってくる。つまり、この作品ではどこにも属することのない存在、人間でもなく鳥でもない両義的な少年がピーターで、そのようなピーターこそがバリが当初に描きえたピーター・パン像だったのだ。

『ケンジントン公園のピーター・パン』初版本。

イギリスの出版社Hodder and Stoughtonから、1906年に出版された。

イラスト:アーサー・ラッカム

念のためおおざっぱな粗筋を紹介しておくと、話はケンジントン公園の詩的な描写を目で追うように始まって、蛇形をした池がしだいに広がっていくと、その向こうに島が見えてくる。

ここですぐさま説明が入って、「どんな人間の男の子も女の子も、この島で生まれるのです、ただピーター・パンだけを除いて」というふうに不思議な設定が提供される。いや、もっと突き放した説明も入る。「ピーター・パンは半分だけ人間なのです」というふうに。ピーターは半ちらけなのだ。半ちらけだなんてずいぶん異様な結像だが、そういう結像がズバッと提示されるのだ。

この話のなかでは、そもそも「人間の赤ちゃんはみんな鳥だった」という前提にもなっている。そして死んだ子供はツバメになって島に戻ってくることになっている。けれどもピーターだけは、生まれて7日目にケンジントン公園に飛び戻ってしまったため、鳥でもなく赤ちゃんでもない半分の存在になったのだ。半存在なのである。おかげで公園に住んでいる妖精や鳥たちに怖れられてしまう。つまりピーターはめんどうくさくいうなら「ネオテニーとなったキマイラ」や「当初に傷をうけたキューピッド」であり、この島では「中途半端な異人」なのである。

人間が上陸できない島に戻ったピーターはソロモン・コー老人と会う。この老人の話を聞いているうちに、ピーターは自分が「鳥ではない」ことに気がつかされ、自信を失って飛ぶことができなくなる。このあたりは、後々のピーター・パンとはずいぶん違っている。

やむなく島で半人間として暮らすことにするのだが、やっぱり公園に行きたい。とくにお母さんに会いたい。あるとき妖精の舞踏会ですばらしい笛の演奏をしたピーターは、妖精の女王から願いごとを叶えてくれると言われ、女王から飛べる魔法をかけてもらった。これでお母さんのところへ飛んでいけた。

あとでも説明するが、この「お母さんのところへ行ける」というところが、バリが用意したもうひとつの根本問題だった。ピーター・パン物語は「母なるものの喪失」が主題になっているからだ。

話戻って、妖精の女王の魔法は永遠ではない。ほどなくとける。シンデレラの魔法と同じだ。そこでピーターは公園に隠れていた4歳の少女に関心をもつ。

公園は時間になると門が閉まるのに、この少女、その名をメイミー・ナリングという少女は、ちゃっかり隠れていた。ピーターはこの少女が好きになる。けれども二人の会話は、なぜかいつまでも成立しない。メイミーが「キスしたい」と言うので、キスを知らないピーターがうっかり手を出すと、メイミーはポケットから指ぬきを出してその手に握らせる。ピーターはそれがてっきりキスだと思って、メイミーの手に今度は自分が大事にしていた小石をポケットから出して握らせる。

キスは指ぬきであり、指ぬきが小石であって、小石がキスなのだ。これはピーターが「あたりまえ」すなわち「当然」を知らないためだとされる場面なのだが、バリはここにおいてすでに、われわれの行為と言葉が「出会えない関係」を含意しているということを示していた。「ほんと」と「つもり」はこのようにコンティンジェント(偶有的)にずれあうのだと、いうように。

しかし、よくよく感じてみれば、キスと小石は同意義だっていいわけである。そういう当然がまかりとおる世界があったっていいわけだ。バリはそのような世界を描きたくて『ケンジントン公園のピーター・パン』を書いた。

これでおわかりのように、初期には世に知られてきた元気なピーター・パンではない“異人ピーター”が描かれていた。これはこれでけっこうギョッとする。

その後、バリは劇曲ばかりに手を染めるようになった。劇曲には舞台がつきものだから、その評判は観客が多かったかどうか、その場の反応がどうだったかで、すぐわかる。けれどもバリが劇場を覗いてみると、自分の芝居はほとんど受けてはいない。がっかりした。

そのうちバリは、そのころ仲良くなった或る家族との甘美な体験をヒントに芝居を書くことを思いつく。或る家族というのは弁護士アーサー・デイヴィズとシルヴィア夫人の家族のことで、最初はジョージ、ジャック、ピーターという三人の子が、ついで二人がふえて五人の子がいた。バリはこの子たちと公園やデイヴィズ家で遊ぶようになり、海賊ごっこやファンタジーごっこをするようになった。

こうして1904年頃に、このデイヴィズ家の子供たちとのごっこ遊びを下敷きにした『ピーター・パン 大人になりたがらない少年』という全三幕の劇曲を書いた(のちに五幕構成になった)。稽古をし、上演をしてみると、そこそこヒットした。主人公は前作に出てきたピーターに似ていたが、新たなデイヴィズ家の実在少年のピーターでもあった。そして、ここにはティンカー・ベルやフック船長や「ネヴァーランド」が出てくるようにした。そのためピーターの役割をそれらにあわせてファンタジックにした。元気にもなった。

これがいま日本中が知っている「ピーター・パン」の原作なのである。ディズニー・アニメもずいぶん誇張はあるけれど、一応はこれにもとづいている。子供向けのお芝居やミュージカルにも、こちらがよく使われる。

劇曲の上演が当たったので、ひとまずバリは気をよくしたのだが、何かを置き忘れたと感じていた。ほんとうに書きたかったピーター・パンがいささか遠のいているのではないか。バリは『ケンジントン公園のピーター・パン』のほうの潜在少年にひそむ曖昧な心身像を、もう少し取り戻すべきだと感じたのだ。

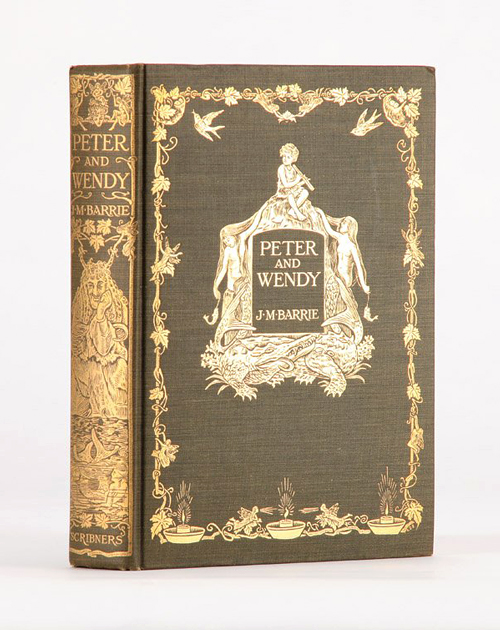

そこであの半ちらけのピーターを復活させ、1904年版の劇曲の中でつくりあげておいた大受けのファンタジーに曖昧異人少年を交ぜこみ、さらにバリが心を寄せていたデイヴィズ夫人の面影をウェンディという少女に託して、あらためてみずから編集構成した。1911年に発表した『ピーター・パンとウェンディ』である。

こちらこそが石井桃子訳の岩波文庫や、今夜とりあげた芹生一訳の『ピーター・パンとウェンディ』になる。ただし、ここがちょっとややこしいのだが、日本でたんに『ピーター・パン』と題されて出版されているものには、この『ピーター・パンとウェンディ』を入れこんだダイジェスト版もあり、さきほどの劇曲版もあり、これらがアニメになるとき、映画になるとき、翻訳児童小説になるとき、そのつどごっちゃになってしまうのだ。

あげくはディズニー・アニメのピーター・パンが他を制覇して、そのうち「ピーター・パン症候群」などというつまらない病名すら流布するようになった。しかし、これらからはバリが仕上げにこめた意図は伝わらないと、ぼくは思っている。少年と少女が「ほんと」を遥かにこえる「つもり」の世界にいること、そこに偶然と必然をつなぐための「当然」があることは、伝わらない。

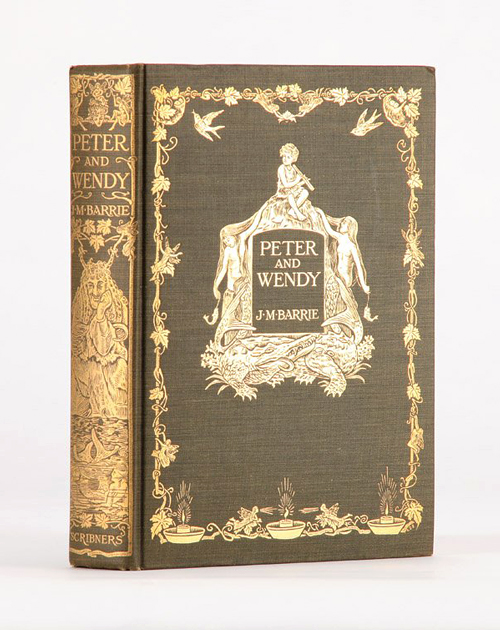

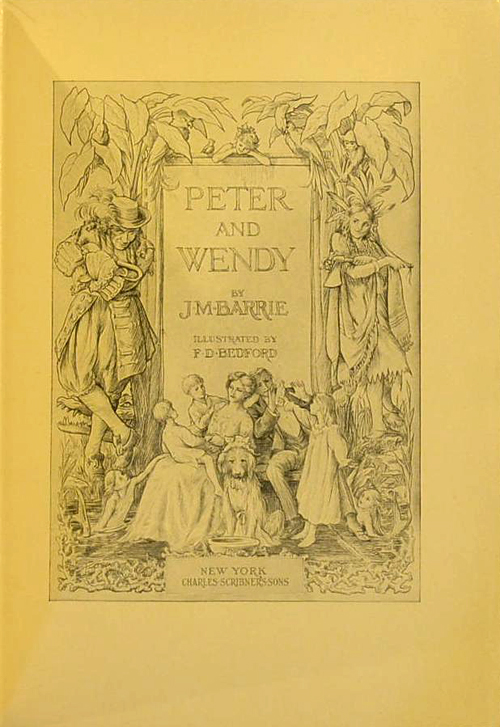

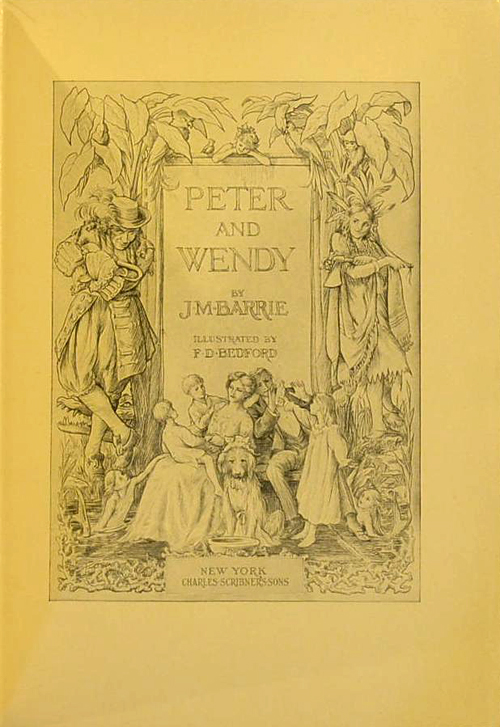

『Peter and Wendy』初版本の装幀と扉ページ。

米国の出版社Charles Scribner’s Sonsから、1911年に出版された。

イラスト:F.D.ベッドフォード

まあ、諸君が知っているストーリーだからかんたんにしておくが、ところどころにぼくがバリの気持ちを忖度した注釈を入れておいた。

こちらはロンドンの14番地のダーリング家が最初の舞台になっている。この家には、なんでもお金で勘定しないと気がすまないダーリング氏、ふつうの喜怒哀楽の持ち主のダーリング夫人、そして三人の子供がいる。子供たちはお姉さんのウェンディと弟のジョンとマイケルだ。子供たちの婆やは、白くて大きなニューファンドランド犬のナナである。とても世話焼きの乳母犬だ。

ダーリング家はあきらかにシルヴィア・デイヴィズ夫人とその子供たちがモデルだった。ウェンディはシルヴィア夫人を幼くした面影にもとづいていて、しかし、やがて成長して「おとな」になるモデルになっている。犬のナナは、バリ自身が大事に飼っていたセントバーナード犬パルトスがモデルだ。バリはしょっちゅうケンジントン公園をパルトスを連れて散歩していた。

話はこのように始まる。

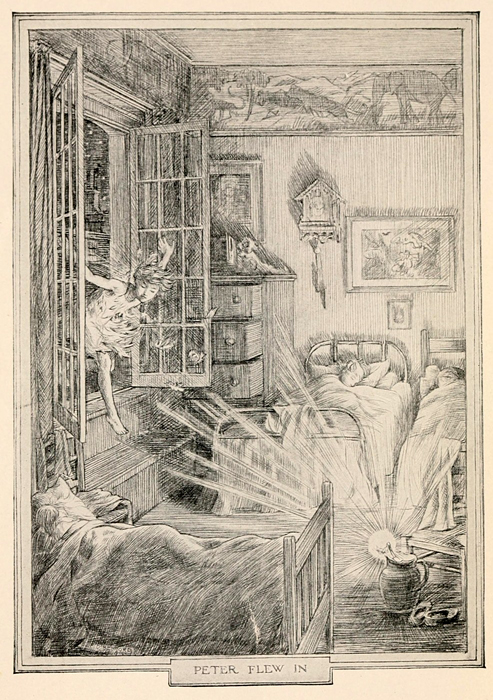

ある夜のこと、子供部屋にそっと入りこんだよく動きまわる男の子を見つけた犬のナナは、その子をつかまえようとして窓をしめてしまった。男の子はあわてて外へ逃げるのだけれど、窓がバタンとしまって影がぷつりと切れた。

ダーリング家の両親が出掛けるのを見はからって、男の子は自分の「影」を取り戻しにきた。羽根のはえた手のひらサイズの妖精のティンカー・ベルを連れて。いろいろ家中をさがし、やっと自分の影が見つかった。さっそく石鹼でくっつけようとするのだが、うまくいかない。男の子がめそめそ泣いていると、ウェンディが裁縫箱をとりだして「影」を糸で縫いつける。ウェンディはかくもかいがいしい。

男の子はピーター・パンであると名のった。ウェンディはとっくにその噂を知っていたが、よく見ると、生え変わらない歯の持ち主だった。ピーターはウェンディのことはおかまいなしに、こんなことを言う。「ぼくは生まれた日に家出をした」。それはお父さんとお母さんが、「この子がおとなになったら何にしたらいいんだろうか」と話していたのを聞いてしまったからだった、と。

そうなのだ、子供というもの、親たちのたった一言で、何もかもを察知してしまうものだ。「それでケンジントン公園に行って、ずっとながいあいだ妖精たちと遊んでいたんだ」とピーターは加えた。

妖精たちは奇妙な連中だった。赤ん坊が最初に笑ったときに、その笑いが何千にも割れて生まれたらしい。けれども、「ねえ、妖精なんているわけないよね」と子供が言うたびに、ぴょろんと死んでしまう。妖精も「つもり」においてのみ持続できたのである。

それでも妖精は、その光の粉で魔法の力を発揮できた。一番の力は空が飛べるようにさせられることだ。ピーターにとってはこんなことは「あたりまえ」だったが、ウェンディとジョンとマイケルにはびっくりだ。みんなはその粉をたっぷりふりかけてもらって、部屋中を飛びまわり、ついではネヴァーランドに飛んで行けたのである。このときのピーターの合言葉が「2つ目の角を右にまがって、それから朝までまっすぐ!」というものだった。

この合言葉は、ジェームズ・バリが放った唯一の名セリフだろう。ちなみにティンカー・ベルは、ピーター・パンがウェンディと仲良くなるのが気にいらず、小さなやきもちを焼き、のべつ苛々することになる。

ネヴァーランドは「どこにもない国」であり、「ありえない国」であり、「その気にならないと見えない国」である。太陽や月もいくつもあった。そこには「お母さんを知らない子供たち」が住んでいて、人魚と妖精とインディアンと一緒に暮らしている。インディアンは心やさしくないピカニニ族で、その酋長の娘がタイガー・リリーだった。タイガー・リリーはぼくらの姉御だ。

この「母のない子」ばかりが集まっているというところが、この作品の通奏低音になっている。作品のなかで、この子たちは「迷子」と呼ばれている。迷子は六人いた。ピーター・パンはこの迷子を守っていた。そこで、このあとどんなときも「ほんとうのお母さんなんて、いらない」と言い張ることになる。ピーターはウェンディがお母さんの「つもり」になることだけを望むのである。

実際、ウェンディはネヴァーランドではみんなのお母さんがわりをした。そのせいかジョンもマイケルもいつしか「ほんと」のお母さんのことを忘れ、ウェンディも記憶がだんだんぼんやりしてくるのだった。

ネヴァーランドにはご存じの海賊がいた。海賊を率いるのは片腕のジェームズ・フック船長で、以前、ピーター・パンと戦ったときワニに時計ごと右手をもぎとられていたため、ピーターを憎んでいた。

バリはこの海賊船長を次のように描写する。意外な描写だ。「その様子は屍のように痩せこけているのに、並外れて美しい顔立ちです」「髪は長い巻毛で、目は忘れな草のような青い色、そこには深い悲しみがたたえられているのです」「ところが右手の鉄の鉤を相手に食いこませる時にかぎって、その瞳に赤い点が2つあらわれて恐ろしく輝くのです」というふうに。

バリはこの作品で、悪人を描いていない。みんながちょっとずつ意地悪だったり、邪険だったり、ぷんぷんするところはちゃんと描くのだが、根っからの悪人はいないし、善人もいない。フック船長においても、一番大切にしていることは「作法」を守るということなのである。つまりすべての出来事は、バリがのこした“名言”のように、「やらなければならないことを好きになる」ような登場人物ばかりによってできあがっているわけだ。

かくてピーター・パンとフックの宿命の対戦に向かって、お話はじゃかじゃか進行するのだが、その粗筋をこれ以上に書くこともないだろう。それよりもフックの最後の言葉をご存じだろうか。船長はピーターの攻撃の大半を尊重していたが、ついに大口を開けて待っているワニに吞みこまれる寸前に、こう言ったのだ。凄いセリフだ。「は、は、は。ついに作法を軽んじおったな!」。

物語は、ウェンディと兄弟たちがダーリング家に戻ってきて、次のような、悲しいけれどもちょっと不思議な会話や、その後の顚末を紹介しておわる。

まず、ピーターはみんなを送り届けたときに、もしもダーリング夫人(ウェンディの母親)が、これまでウェンディが帰ってこなかった理由をわかっていたらいいのにと思っていたのだが、夫人の目に涙がちょっと流れたのを窓の外から垣間見て、「じゃあ、いいや」と言ってウェンディたちを残して、飛び去った。「おいで、ティンク(ティンカー・ベル)。ぼくたちは、お母さんなんてばかなものはいらないんだ」と言って。ただし、毎年一回、一週間だけはネヴァーランドの春の大掃除にみんなを連れていくためにやってくることを、ウェンディに約束して。

やがてウェンディたちは大きくなっていく。ピーターは約束通り春の大掃除に迎えにくることもあったけれど、すっぽかすこともあった。なにしろ気まぐれで、忘れっぽい。そのうちマイケルが「もしかしたらピーターなんていなかったのかもしれない」と言い出した。それをきっかけに、男の子たちは朝起きるとうっすら髭がはえているようなダメな奴になっていった。そして、あのウェンディも結婚してしまった。

さらに何年かたつとウェンディに女の子ができた。ジェーンというその子は口がきけるようになると、さっそくピーター・パンのことを聞いた。

ダーリング夫人が亡くなり、ナナも死んだ。ナナの最期はひどくつきあいにくい老犬だった。それでもふらりとピーターはウェンディのもとを訪れることがあった。あいかわらず生え変わらない歯をもっていた。

ウェンディのそばのベッドにはジェーンが寝ていた。「こんばんは、ウェンディ」とピーターは声をかけた。ウェンディはびっくりして、自分の中の「おとな」が消えてくれるといいのにと祈った。「マイケルは寝ているの?」とピーターは聞いた。「あれはマイケルじゃないの」と言いながら、ウェンディは裏切りの罰の恐ろしさに身をちぢめた。ピーターは「約束の春の大掃除に行こうよ」というのだが、もはやウェンディは「ほんと」のことを知らせるしかなかった。

あかりをつけたとき、ピーターは生まれて初めての恐怖におののいた。ウェンディは言う、「わたしね、年をとったのよ。ずっと前におとなになったの」。「おとなにならないって約束したじゃないか」「でも、しかたがなかったの」「うそだ」。ウェンディは言った、「あのベッドで寝ている子はわたしの子供なの」「うそだ」。

そこへジェーンが起き出して、ピーターになついた。ピーターはもうけろっとしていて、ジェーンに光の粉をかぶせて飛べるようにした。ウェンディは二人が窓から飛び出して、星のかなたに小さくなって飛んでいくのを見るしかなかった。そして月日が流れ、ジェーンは「おとな」になり、マーガレットという女の子を生んだ。ピーターはマーガレットをネヴァーランドに連れていって、お母さんの「つもり」を頼んだ。そのマーガレットの子も、やがてお母さんの代わりをするはずである……。

以上が話の結末だが、はっきりしているのは、ディズニー・アニメなどと異なって、この物語は、現実(リアルワールド)と幻想(ヴァーチャルファンタジー)を往復している物語なのではなくて、すべてが中途半端に交じりあっている半世界での半出来事だけが描かれているということだ。

では、バリはどんなつもりでこの物語を書いたのか。その答えはバリの生涯とそこから派生するいくつかの出来事のなかにある。

ジェームズ・マシュー・バリは北スコットランドのキリュミアの出身である。貧しい手織りの織工の父と石工の娘だった母のもと、1860年5月9日に生まれた。9番目の子だった。母親は小さいころから働いていて、たくさんのお話を知っていた。バリはその母親のしてくれる“幼な話”で育った。

6歳のとき、兄のデイヴィッドがスケートをしているときに事故死した。母が溺愛していた兄だった。バリは兄にそっくりになって、悲嘆にくれる母を慰めることにした。兄の洋服を着て、立ったままズボンのポケットに両手をつっこみ、口笛を吹いた。バリは兄の「つもり」になったのだ。こうして死んだデイヴィッドは13歳の永遠少年になった。

その後、エディンバラ大学を出てノッティンガムの新聞社に勤めたバリだったが、なんだか冴えない。思春期を脱するごとく1885年にロンドンに移ることにした。バリがめざしたのは作家だったが、うまくはいかない。結婚して劇作家に転向することにするのだが、これも当たらない。

やむなくバリはセントバーナード犬を連れてケンジントン公園を散歩しては、人々の姿や暮らしぶりを眺め、メモをとった。このあたりの落ち込んだバリの気分は、2005年にジョニー・デップが主演した《ネバーランド》(監督マーク・フォスター)に淡々と描かれている。この映画はバリの存在予告の深層にはほとんど肉薄していなかったが、それなりにバリの日々を知るには恰好のものになっている。

やがてバリは、ケンジントン公園に遊ぶ美しい婦人と子供たちに出会う。シルヴィア・デイヴィズ夫人とジョージ、ジャック、ピーターの三人の男の子たちである。

バリは近づき、この子たちと遊び始める。「ごっこ」遊びだ。みんな海賊の「つもり」や王子さまの「つもり」になった。バリも八面六臂の演者や演出家になった。この「つもり」遊びは五年も続いた。そのあいだに、バリは妻との関係を悪化させてしまった。別れざるをえなかった。劇曲もあいかわらず当たらない。

しかし、あるときバリはこのデイヴィズ夫人の面影をうんと幼くして、その子供たちの一人のピーターをモデルにした少年の物語を思いつく。1904年のクリスマス(12月27日)にその劇は上演され、当たった。ピーター・パンの登場である。脚本はその後何度も書き換えられ、やがて新たな小説として『ピーター・パンとウェンディ』にまとまった。が、ぼくが今夜伝えたいバリの“存在予告”の秘密ともいうべき話は、この途中から始まっていた。そこを説明しないと、ピーター・パン登場をめぐる「つもり」と「ほんと」のあいだの出来事がわからない。

実はそれ以前、シルヴィア夫人が病気がちになると、バリは一家に献身的に尽くすようになっていた。そのぶん、お姑さんからは排除されていた。それでもデイヴィズ家の子供たちを陰に日向に応援するうちに、1910年、美しいシルヴィア夫人が重い病気で亡くなった。このときバリは、なんと五人の子を引き取ったのである。『ピーター・パンとウェンディ』をまとめたのは、その直後の1911年なのだ。すなわち、デイヴィズ家の5人の子供たちはネヴァーランドの「迷子」6人と同じ運命をたどっていたわけである。「母のない子」たちはバリの両腕のなかに抱かれていたのだ。

その後、1928年になってのことだが、『ピーター・パンとウェンディ』は演劇作品『ピーター・パン』になった。その扉には「5人へ」という献辞が印刷されていた。

ジェームズ・バリは子供たちの父親の「つもり」の人生を送り始めた。そうすることによってピーター・パンを「ほんと」にしてみせつづけたわけである。

「母のない子」とは「みなしご」である。内村鑑三ふうにいえば棄児である。それを代表するピーター・パンは棄人であって、棄民の代表である。内村もそのように書いていたが、われわれは父母をもつかぎり、父母のない子供の気持ちはわからない。しかし、バリはそのような子供の気持ちがわかるためにデイヴィズ夫人の子を引き取り、ピーター・パンを仕上げたのではなかった。幼い子たちにはまだ自我がなく、したがって父母もなく、永遠で愛すべきものが父母なのだ。その父母は「ライナスの毛布」だってかまわない。その子たちには何だって「つもり」や「かわり」になれるからだ。

でも、そういう愛すべき永遠のものをあれこれ集めようとすると、これは「ほんと」の日々では集まらない。ここにネヴァーランドやちょっと意地悪なティンカー・ベルが出現するわけである。バリは、そのことを書きたかったのである。

これは、「つもり」や「かわり」のほうがうんと大きいというお話だ。そして、「ほんと」が何かということはけっこう厳しいということなのである。実は、次のようなことが後日におこっていた。

ジェームズ・バリが引き取ったデイヴィズ家の子供たちを、次々と悲劇が襲ったのである。それは子供たちが「おとな」になってからの出来事で、バリの手元から自立していったあとのお話だ。

長男のジョージが第一次世界大戦に少尉として出征し、1915年にフランクフルトで戦死した。これは仕方なかったかもしれない。バリはセント・アンドルーズ大学の立派な学長になっていたのだが、このときは多くの学生たちの中の「幼な心」を育むことで、なんとか心をつないだ。ついで、四男のマイケルが1921年、オックスフォードのサンフォード水泳場で水死した。溺死だった。この喪失は、バリを極度に悲しませた。バリは勇気をふりしぼって『ピーター・パン』五幕ものを完成させた。けれども、何度も自殺したくなっていた。それでもなんとかエディンバラ大学の学長に推挙されたことを受け入れた。しかし、心は晴れない。バリは痩せるばかりだった。1937年に亡くなった。

ところが、悲劇はさらに続いた。バリの死から約20年後の1960年、三男のピーター・デイヴィズが自殺した。地下鉄のホームに入ってきた電車に身を投げたのだ。ピーター・パンのモデルになってくれた少年だった。イヴニング・スタンダードやニューヨーク・タイムズは「ピーター・パン、自殺」という記事を載せた。

それからしばらくして、何人かの批評家たちが、かれらは「大人になりたくなかった」のだろうと解説した。しかし、ぼくはそんなふうに思わない。かれらがネヴァーランドに行ったなどとも思わない。こういう事件だけから「ほんと」を引き出すようになった世間がとてもつまらないと思うだけである。「ほんと」に立った連中が、「つもり」を攻撃するのはみっともないと思うだけである。

だから、ジェームズ・バリの“存在予告”のやさしい心のために、ぼくは「つもり」の凱歌を歌いたいと思う。そうである、その歌の最初は、こういう歌詞なのだ。「2つ目の角を右に曲がって、それから朝までまっすぐ!」。

⊕ ピーター・パンとウェンディ ⊕

•著者:ジェームズ・バリ

•訳者:芹生 一

•装幀:工藤強勝

•発行者:今村正樹

•発行所:株式会社 偕成社

•1989年8月 第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

1 ピーターが姿をあらわす

2 影

3 さあ、いこう、いこう

4 空の旅

5 ほんものになった島

6 小さな家

7 地下の家

8 人魚の入り江

9 ネヴァー鳥

10 幸福な家族

11 ウェンディのお話

12 子どもたちがさらわれる

13 きみたちは妖精を信じるだろう?

14 海賊船

15 「こんどこそ、フックか、ぼくかだ」

16 家に帰る

17 大人になったウェンディ

⊗ 著者情報 ⊗

ジェイムス・マシュー・バリ[James M. Barrie, 1860-1937]

小説家・劇作家。スコットランドの田舎町キリミュア生まれ。地方紙記者を務めた後,ロンドンに出て作家活動を開始した。主な小説に『マイ・レディ・ニコティーン』『ザ・リトル・ミニスター』『ピーターとウエンディ』など。戯曲に『ピーター・パン』『メアリ・ロウズ』などがある。