巻向(まきむく)の山辺とよみて行く水の

水沫(みなわ)のごとし世の人われは。

今つくる斑(まだら)の衣(ころも)面影に

われに思ほゆいまだ着ねども。

すでにして方丈記。すでにして面影表象歌。

近江の海夕波千鳥汝(な)が鳴けば

心もしのにいにしへ思ほゆ。

言霊の八十(やそ)の衢(ちまた)に夕占(ゆふけ)問ふ

占正(うらまさ)に告る妹はあひ寄らむ。

このイマジネーションの、この言霊アブダクション。

白村江の敗戦や壬申の乱や天武朝の事跡を忘れて

人麻呂を描くも綴るもないけれど、

今夜は1500夜とて、ぼくの勝手な人麻呂観を

しばし古代観念にいったん回帰して遊びたい。

とくに代作歌人としての編集力を覗きたい。

万葉歌人のイマジネーションはとんでもない。今日のわれわれがふだん使いするイマジネーションではない。観念が想定した世界のそこかしこを、双頭の面貌と律動に満ちた翼をはやして展観していくようなイマジネーションだ。とくに人麻呂においてはそれが著しい。とりあえずハイパーイマジネーションとでも言いたい。

たとえば、人口に膾炙するチョー有名な「東(ひむがし)の野に炎(かぎろひ)の立つ見えてかへり見すれば月傾きぬ」は、さぞかし広大な風景を詠んだ歌だろうと思えようが、人麻呂はこれを安騎野(あきの)のごくちっぽけな冬野で詠んでいた。実際の安騎野は丘陵地の原っぱにすぎない。

しかし人麻呂が安騎野に託したイマジネーションは、この短歌(反歌)が示すように、時と大地と天皇の行方を暗示する日月とを、大きく係り結ぶほどに広大だった。

時は持統7年(693)の冬至前後。昼の時間と夜の時間が入れ替わる刻限だ。所は奈良宇陀の安騎野の原。ここは天皇や貴族たちが特定の日に遊猟するための禁苑の土地だった。人は持統女帝と軽皇子(かるのみこ)と従者たちと、そして人麻呂。

女帝は軽皇子(のちの文武天皇)に皇位を継承させたいと決めていた。そのためにわざわざ安騎野に行った。その理由はあとでも説明するが、安騎野は軽皇子の父の草壁皇子の思い出がまだ充ちている場所なのである。残念が巣くったままになっているところだ。その草壁皇子は即位することなく持統3年に亡くなっていた。

人麻呂はそうした女帝がひそかに企んだ旅寝の決意を察して、何かを代作しなければならなかった。そこで長歌の「安騎野冬猟歌」(安騎野遊猟歌ともいう)を詠み、続く歌(反歌)では実景のサイズとはまったくべつの「東の野にかぎろひの」の歌を付けた。

こういう例は万葉歌にはかなりある。万葉歌人たちは実景を目の前にしていつつも、その時その所の前後に出入りする観念の中でひしめく光景を詠んだからである。

しかし、これはたんなるイマジネーションではない。いわばハイパーイマジネーションあるいはトランスイマジネーション、もしくはそんな言い方があるとして、インターイマジネーションなのである。では、もう一例。

・大君は神にしませば天雲(あまぐも)の雷(いかづち)の上に廬(いほ)りせるかも

・大君は神にしませば真木(まき)の立つ荒山中(あらやまなか)に海をなすかも

この2首は、人麻呂が「雷(いかづち)の丘」で詠んだ歌と「真木立つ荒山中」で詠んだ歌だ。「雷の丘」に雷神のように大君(おおきみ=天皇)が君臨していらっしゃるというわりには、明日香川の東岸にある雷の岡は、盛り土にやや高い木が枝葉をのばしている程度のささやかなもの、まして「荒山中」の渓流はいつか「海をなす」と思わせるほどの激しさなんて、もってはいない。

にもかかわらず、人麻呂は天雲が逆巻き、きっとそこには海境(うなさか)がうねるであろうというイマジネーションをもってこれらの歌を詠んだ。

針小棒大なのではない。「神は細部に宿りたまう」のでもない。むろんミニマリスムなんかではない。古代観念にふさわしいスケールをその場にこめ、それを翼がはえた言葉に託して詠んだのだ。

とりあえず古代的観念力が言葉になったときの三例を示したにすぎないが、初期と中期の万葉歌というものには、とくに人麻呂の歌には、こうした異能のイマジネーションがすさまじく富んでいる。ハイパー、トランス、インターなのだ。

ということは、人麻呂を感じるとはこういう格別のイマジネーションに付き合えるかどうかということなのだから、こちらにもそれなりの覚悟が必要である。

二つの枕の話からしておく。覚悟というほどのものではないけれど、まあ、今夜の枕詞のようなものと思っていただきたい。

昨年の冬の話。ぼくは歌人の岡野弘彦(1466夜)、ダンサーの田中泯、ミュージシャンの井上鑑とともに古代日本を叙景するための舞台をつくったことがある。人麻呂をはじめとした万葉歌曲にのせ、言葉にのせ、舞にのせて、「カラダで感じる人麻呂」ともいうべきをステージングした(写真参照)。品川インターシティで組み立てた藤本晴美演出のNARASIAフォーラムの一夕だった。

その夜、出演者とともに歓談した。たいへん愉快だった。そのとき、これまでの人麻呂イメージがまるで櫛けずるように浄化されたように思えたのだ。

浄化などというとおおげさに聞こえるだろうけれど、このあと説明するように、ぼくは40年あまりにわたって人麻呂解読をストレンジアトラクターを取り巻くように歩んできたのだが、それがなかなか面倒なものになってもいて、多少手こずっていたのだが、そこがすうっと紙漉きや川の柵(しがらみ)のように、梳かれたのである。朗々たる岡野さんの万葉語りのおかげだった。

NARASIAフォーラム2011

〈古事記編纂1300年〉

「うた・こころ・ものがたり ―日本の源流と東アジアの風」

(2012年1月28日)

出演者の記念撮影。左から田中泯さん、松岡正剛、岡野弘彦さん、

荒井正吾奈良県知事、井上鑑さん。

二つ目の話はごくごく最近のこと。上野の東博「円空展」で一体のちっぽけな彫像に対面した。柿本人麻呂像(写真参照)だ。50センチほどだった。

その日は久々に見る円空仏や円空神たちの深さと荒さと凄さにずっとやられっぱなしになっていて、その唸るような掴み取り感覚、入魂の造形を抉り出す彫刀技法、思いがけない渦中の切り上げ方に、おいおいジャコメッティ(500夜)やブランクーシを超えているぞと驚いていた。

そのため、それこそ一体ずつを矯めつ眇めつ遠望近観しながら見ていたのだが、人麻呂像と対面したときはすでに千夜千冊1500夜を「人麻呂にしようかな」と決めていたので、おう、おお、よしよし、ここで人麻呂像に出会えたかと、それが一入(ひとしお)の気持ちになっていた。

円空の人麻呂は、百人一首などで知られるような流布された烏帽子姿で、やや体をひねっている。だから定型の人麻呂像に肖(あやか)って象(かたど)りしているのだけれど、そこにはやはり独自の人麻呂像が蹲っていた。目の詰んだカヤの木心をかなり前方にはずして木裏に彫りはじめ、装束の身頃と袖とは段差であらわし、顎髭は顎に陰刻したまま、目の線には上下から鑿が入っている。

表情はおなじみの円空仏に似て柔らかく、そこだけ見ると人麻呂の絶唱「近江荒都歌」(おうみこうとうか)や「泣血哀慟歌」(きゅうけつあいどうか)の哀切や慟哭は窺えないのだが、それがそのぶん歌聖の奥から滲み出る言霊(ことだま)を秘めているようにも感じられた。

東博の人麻呂は円空の人麻呂でしかないはずなのに、ぼくはこのあと自分が綴る人麻呂についての感想も、この円空のような“思い切り”が試されるだろうなと思ったのだ。

さて、1500夜である。

気分的な言い方をすれば、人麻呂に射抜かれる夜でありたいし、覚悟のほうからすれば、人麻呂の古代的観念技能との接触感をできるだけ違(た)がえずに綴りたい。むろん書きたいことはヤマほどあるけれど、それは控えたい。円空のように削りたい。

なぜそうしたいかといえば、ぼくのなかの人麻呂が深山の神仙怪異のごとくに(つまりはストレンジアタラクターのごとくに)、長らく縦横呑吐に揺れてきたからだ。ちょっとだけそのジグザグな歩みをふりかえっておく。

早稲田の友人に田中基がいた。のちに民俗誌「どるめん」の編集長になった。その田中が弱冠21歳のころ「柿本人麻呂一人称物質論」というとんでもない苛烈な挑戦をした。中村宏が装幀した「国家・芸術・論集」に載った。このとき出くわした人麻呂があまりに痛かった。

人麻呂の歌は“一人称物質”を射出しているというのだ。田中基の意図はわかったけれど、ちょっと知恵熱が出た。万葉集に当たってみたが、何も感興が湧いてこない。これではいかんと思い、それからしばらくして、折口信夫(143夜)にどっぷり浸かることになった。奥会津で隠坊(おんぼう)さんと会っているうちに脳圧が昂進したらしく、これを治すために世田谷の井福病院に入院したとき、折口全集の半分ほどを持ち込んだのだ。「遊」創刊の直前のころのことだ。

このあと万葉を読んでみると、少し読めた。これならいける。さらに山本健吉(483夜)が掬したコレクティブブレインの奥におはします複合的な人麻呂像に入ってみた。なかなかおもしろい。それでも人麻呂に集中したいとは思わなかった。いったん万葉集のそこここ、とくに家持の歌と生涯を渉猟していた(いずれ家持は千夜千冊したい)。

そのうち、誰だってそうだろうけれど、茂吉(259夜)や武田祐吉や吉本(89夜)が“近代化された人麻呂”に反発して書いたものを通過したり、北山茂夫や中西進(522夜)に始まったアカデミックな分析推理にひたすら耐えているとしか見えなかった人麻呂に付き合ったりもした。

ついで万葉や人麻呂や家持を離れて、日本古代そのものの謎に埋没する日々がやってきた。なんともキリがない埋没だったけれど、これはどうしても向き合わなければならないことだった。記紀神話をあらためて渉猟し、契沖・真淵・宣長に入っていった。

そのころ人麻呂マターをめぐっては何を追いかけていたかというと、つづめていえば、人麻呂の全身に憑依していただろう大王(おおきみ)なるものの背景を追い(つまり天皇をセンタリングしようとしてきた歴史を追い)、さらに約していえば、白村江の敗北から壬申の乱をへて聖武の大仏建立に至った「東アジアの中の日本」を集約してみるという、ぼくなりの編集作業をしていた。出雲神話と岡田英弘(1011夜)がめざましいヒントをくれた。

ま、ようするには、うろうろしていたわけだ。

それがやっと「人麻呂・命」との刺青を彫って自分も変化してきたと感じられたのは、新たな「地」と「図」の差し替え回路をぐるぐるまわってみてからのことである。

その回路の一例をいうと、「郷歌→人麻呂→家持→貫之(512夜)」などをアフォードさせてみたり、また「蕪村→芭蕉→連歌→世阿弥→西行→後鳥羽院→定家→人麻呂→神謡」などをリバースさせたり、あるいは「東アジア→韓半島→百済→加耶→北九州→ヤマト朝廷」などの往復ピストンを何度も試してみていた、そんなふうに思ってもらえばいい。

ともかく埋没的な準備運動をしながら、ようやくぼくなりの「日本という方法」で人麻呂を読み解きたくなってきた。これにはNHKで「おもかげの国・うつろいの国」8回分にとりくんだり、方法日本を解くための「連塾」8回分を主宰したことが絶好の機会になったのだが、人麻呂把握についての直截なきっかけは、あらためて山本健吉や白川静(987夜)の「安騎野冬猟歌」の解読をヒントにしたときで、そうか、やっぱり「からごころ」では人麻呂を語るまいと覚悟できてからなのだ。

思いおこせば長きにわたったぼくの人麻呂変遷も、こうしてやっとこさっとこ「次の一手」の直前にまでとどくようになってきたわけだ。編集臨月とでもいうべきか。

だが、まだ「次の一手」の前にいる。そこで以下は、とりあえず橋本達雄が編集構成した『柿本人麻呂(全)』を今夜の一冊にして1500夜にあてることにしたけれど(この本には佐々木幸綱・西条勉・伊藤正俊ほか30余名が執筆している)、人麻呂を解読しようというのではない。今夜は円空が一本の丸太を前に仏や神や鬼や獣を取り出したように、「柿本人麻呂という現象」を春の宵の春泥の温みの中から、ただ沛然ととりあげたかったのだと思っていただきたい。

それでは一気に荒削りでいくことにするが、最近のぼくが人麻呂について念じていることは、まとめて箇条書きすると次のようになる。

むろん正解など求めていないし、正解があるはずもない。以下の7つの箇条書きは、このような7つの視点で人麻呂を搦めとりたいということなのだが、それにはこれらの視像のなかにぼくがオブリックに揺蕩(たゆた)っていることを、今夜はできるだけ淡々とあらわしておきたいということなのである。

それでも、この7箇条はけっこうな難問だ。人麻呂を追うだけでは見えてこないことも少なくない。だからそれらは別の千夜千冊でも扱うことにしたいと思っている。

(1)長らく文字がなかった日本に特有な古代的観念技能は、万葉仮名時代の人麻呂にどういうふうに営繕されていったのか。

(2)人麻呂の代作歌人性とはどういうものだったのか。それは貴人のためだけの代作なのか、共同体による共作なのか、それとも個性による創作なのか。

(3)漢詩にも「からごころ」にもよらないで、人麻呂の言霊(ことだま)を感じるにはどうするか。その言霊の力はどんな変形をうけて今日に及んでいるのか。

(4)白村江の敗戦から壬申の乱までの日本(ヤマト朝廷)は、その後に何を曳航させたのか。いいかえれば、天智は何をめざし、天武は何を確立したのか。その天武朝および持統朝のなかで人麻呂はいったい何を託されたのか。それとも自主的だったのか。

(5)そもそも日本における「うた」とは何なのか。すべての日本的構想の起源なのではあるまいか。そうだとしたら人麻呂は「やまとうた」(倭歌=和歌)において音声力(オラリティ)と文字力(リテラシー)をどのように按配していたのか。

(6)記紀歌謡から万葉歌へ時代が進むなか、中国的グローバルスタンダードは強力で、人麻呂もその影響と学習にまみれていたはずだが、そのなかで、和歌はどのように自立できたのか。そのトランジットの編集エンジンになったのは何なのか。

(7)仙覚・契沖・真淵・宣長・御杖から折口信夫・斎藤茂吉・武田祐吉・西郷信綱・古橋信孝・中西進・阿蘇瑞枝・橋本達雄まで、万葉歌を解読してきた歌人や識者たちは人麻呂から何をインスパイアされてきたのか。

ひとまず、誰もが知っているだろう前提を整理しておいたほうがいいだろう。

古事記・日本書紀にはそれぞれ約100首の、万葉集には約4500首の「歌」が収められている。記紀歌謡は口誦性が強く、物語性に富んでいる。すでに枕詞や序詞が多用されていた。

記紀歌謡の音数や音律は、5音・6音・7音・8音がなだらかに林立していた。それがやがて万葉に向かって5音・7音に定着していった。いわゆる五七調・七五調である。長音が7、短音が5。おそらくは記紀の神謡や歌謡をまとめたとおぼしい「歌舞所」(うたまいどころ)が、さまざまな律動イメージを最大公約数的に倭語律として、五七調・七五調に編集していったのであろう。

一方、ヤマト朝廷が勢力を広げ、宮都が難波京・近江京・飛鳥浄御原京・藤原京に進むにしたがって、朝廷をとりまく官吏・貴族・職能組織が着々と出揃っていった。

そうなると中国風の官職名をつけたり、中国式の律令を整える試みが始まって、ここに漢語を使う機能や漢詩を重んじる風潮が定着してきた。宮廷にかかわる貴族たちも漢詩をマスターしなければならない。日録もすべて漢文でなければならなかった。古代グローバリズムはそうとうに強力だった。

けれども他方では、古来このかた集団的儀礼性の進行にあたってはもっぱら縄文弥生から続く「倭語」によっていたのだから、そこで詠われる歌はなんとしても「倭語→和語」に向かうべきだった。このあたりは中国的グローバルスタンダードでは賄えない。当時の日本人たちはそう思った。

ここに誕生してきたのが「和歌」なのである。それとともに漢字の訓読みが工夫され、万葉仮名が発明された。そういう和歌は記紀歌謡を下敷きとしながらも、そのうえで宮廷儀礼にふさわしいものになっていかなければならなかった。

万葉集の詠作年代は5世紀の仁徳天皇期から8世紀中頃までの、約350年間にわたる。部立(ぶたて)は主として「雑歌・相聞歌・挽歌」に分かれ、表現上は「正述心緒」「寄物陳思」「譬喩」などに、歌体は短歌・長歌・旋頭歌・仏足石歌などに分かれる。

「正述心緒」(せいじゅつしんしょ)とは「正(ただ)に心緒(おもい)を述べる」ということで、心に浮かんだ心境をその場にふさわしく述べ詠うことを、「寄物陳思」(きぶつちんし)は「物に寄せて思いを陳(の)べる」ということを、すなわちさまざまな「もの」にことよせて気持ちを詠うことをいう。この「寄せる」という詠み方は、のちのちの数寄の感覚にまで続く重要な日本的方法だ。

「譬喩歌」(ひゆうた)はメタフォリカルな連想を尊ぶ方法である。見立て歌、アナロジーの歌といっていい。

万葉歌は長歌と短歌(反歌)の組み合わせになることが少なくない。長歌は5・7音をくりかえして最後を7音に結ぶ。おおむね叙事的で三人称的である。これに対して、短歌は一人称的で、しばしば個別的、主観的だった。

しかし、万葉研究はこういう分類をするだけではいっこうに進まなかった。万葉歌は多岐にわたっているので、時代と手法と主題を勘案しながら区分せざるをえなくなった。

ふつうは、これらを歌風と時代によって次のように4期区分する。あまり厳密なものではない。とりあえず代表歌人を示しておくが、このほか万葉集の約40パーセントが実は「読み人知らず」の作者不詳歌や「東歌」(あずまうた)や「防人歌」(さきもりうた)だったのだ。

第1期 舒明天皇時代から壬申の乱(672)まで

雄略天皇・舒明天皇・天智天皇・天武天皇・有間皇子・額田王ほか

第2期 壬申の乱から平城京遷都(710)まで

大津皇子・大伯皇女・持統天皇・柿本人麻呂・高市黒人・但馬皇女・長意吉麻呂・志貴皇子・舎人皇子・阿倍郎女ほか

第3期 平城京時代の天平5年(733)まで

大伴旅人・山上憶良・大伴坂上郎女・山部赤人・笠金村・車持千年・高橋虫麻呂・小野老・沙弥満誓・湯原王ほか

第4期 天平6年から天平宝字3年(759)まで

大伴家持・紀女郎・笠女郎・田辺福麻呂・中臣宅守・狭野弟上娘子・雪宅麻呂ほか

このうちの第1期がいわゆる「初期万葉」というもので、ぼくは学生時代に土橋寛(1215夜)にその特徴を教えられた。人麻呂は第2期を代表する宮廷歌人だとみなされてきた。

第3期を代表するのは筑紫歌壇で日本的神仙観を詠んだ旅人(たびと)、儒仏寄りの憶良、風景に情緒をかぶせた赤人など、NARASIAめく歌人が多い。第4期はなんといっても家持が代表する。家持は万葉集全体のエディトリアル・オーケストレーションを引き受けたともおぼしい。

だいたいはこういうふうになっているのだが、第2期の人麻呂は「歌聖」(うたのひじり)という最大の讃辞を与えられてきたわりには、謎が多い。とくに宮廷とのかかわりだ。

あとでも説明するが、人麻呂が宮廷歌人となったのは、大海人皇子(おおあまのおうじ)が即位して天武朝となってからの出仕だったと推定されてきたからである。しかし、このことにもいろいろ反論や異説が出た。

宮廷歌人や宮廷詩人という用語は当時にあったわけではない。一応の決まりでは、宮廷儀礼の場において詩歌をもって奉仕する六位以下の下級官吏のことをいう。

そのため学者によっては宮廷歌人を「王権の制度外的存在」と位置づける向きもあり、とりわけ人麻呂を王権賛歌の名人だったとしか見ない批評もあるのだが、ぼくは人麻呂らが王権の重大な祭祀空間の縁側にいたことによって、かえってのっぴきならないリミナルな役柄を発揮しえたと見ている。

なるほど人麻呂は、持統天皇については行幸従駕歌を、軽皇子・長皇子とは出遊献歌を、草壁皇子・高市皇子には挽歌を、さらには何人かの皇女たちにも歌を贈っていたのだが、それはそれ相応の古代イマジネーションをかなり引き受けて、そのうえでその「場」その「人」の心情になりかわりつつ、かつ自身の思いをエッチングするという芸当によってしか、ほとんど成り立たなかったものでもあったのである。

人麻呂が宮廷歌人であったことは、決定的なのだ。その歌は当時の日本の最高位の観念ネットワークの一端を代行する表現力となり、翼をはやしてその歌を詠んだ場所の魂とも、その歌が贈られた貴人の魂ともなったのだ。

いや、歌を贈ると書いたけれど、そうではなかった。たとえば「歌で代わる」とか「歌しかない」と言うべきだった。当時の歌はそれ自体が言動なのである。歌というもの、それ自体が望憶であって行為であり、儀礼であって反問であり、共同であって孤立であって、それら全部を含んだ現象なのだ。

そこで、あらためて人麻呂が生まれ育った時代の「うた」というものを考えてみると、宮廷や村落という共同体の成員たちのアタマの中の「吹き出し」に浮かび上がっていた感興やメッセージの相似像を詠んだもの、あるいはその「場」が生み出す共通体験や共通感覚でコモンベースにして詠んだもの、それが「うた」だったと思う。そこには前代の天語り歌や神語り歌の脈絡が生きていた。

このことは、万葉中期までの「うた」には、寿詞(よごと)、寿歌(ほぎうた)、誄詞(しのびごと)、誉歌(ほめうた)などすこぶる様式的なものが多かったこと、その奥には必ずや神謡・祝詞・賀詞・禍言・神呪・巫呪・隠能などのたぐいが記紀歌謡の記憶とともにマジカルに先行していただろうこと、こういうことを想定してみればだいたいの見当がつく。

こうしたマジカルな言葉は、たんなる言葉ではない。コトは「言」であって「事」であり、モノは「霊」であって「物」なのだ。いまでも「ものすごい」「ものものしい」「もの音」「大ごと」「ことづて」「ことによると」「ことわりなさい」というモノやコトは、言葉であって事物であって現象そのものなのである。

だからそういう言葉を使っていれば、なにもかも一緒くたになってもおかしくはない。自他や公私の区別がつかなくなるときもある。

しかしながら、共同体のメンバーがそのような共通感覚を協同で作歌をしたとは思わないほうがいい。仮にコレクティブブレイン(集団脳)的なものがはたらいたとしても、それは求心共同的ではなく、遠心波及的だったろう。中期までの万葉歌人とはそういうものだ。それゆえ誰かがその共同的観念の来し方行く末を代表して、すぐれて代作したはずなのだ。そのような歌は、いわば合唱部から独唱部が自立していったようになっていったはずだった。

そうなるには、それなりに時間をかけてのことだったろうが、それが決定的なセパレーションの凱歌となったのが初期万葉であり、それにつづく人麻呂の時代、すなわち天武・持統の時代だったのだ。それが「歌で代わる」「歌しかない」ということだ。

万葉集のページを繰っていくと、最初に出てくる人麻呂の歌は巻1の「近江荒都歌」(おうみこうとか)である。

壬申の乱によって捨てられた近江(淡海)の大津宮の地に立ち寄って感慨を述べた歌だ。長歌と反歌で構成されている。長歌はこういうものだ。

・玉だすき 畝傍の山の 橿原(かしはら)の 日知(ひじり)の御代(みよ)ゆ 生(あ)れましし 神のことごと 栂(つが)の木の いや継ぎ継ぎに 天(あめ)の下 知らしめししを 天(そら)にみつ 大和を置きて あをによし 奈良山を越え いかさまに 思ほしめせか 天離(あまざか)る 鄙(ひな)にはあれど 石走(いはばし)る 近江(あふみ)の国の 楽浪(さざなみ)の 大津の宮に 天の下 知らしめしけむ 天皇(すめろき)の 神の命(みこと)の 大宮は ここと聞けども 大殿(おおとの)は ここと言へども 春草の 茂く生ひたる 霞立つ 春日(はるひ)の霧(き)れる ももしきの 大宮どころ 見れば悲しも

この歌意は、わが国ではハツクニシラス橿原の地をはじめ、必ずや大和の土地に天の下を営んできたはずなのに、なぜ天智天皇は奈良山を越えて天離(あまざか)る近江の国の大津の宮に都を選んだのかと問うている。そして案の定、壬申の乱のあとの都は春草が生い茂り、まるで霧の中の海市のように烟(けぶ)っているけれど、そんな荒れ果てた大宮どころの跡を間近に見るのはまことに悲しい、というものだ。

人麻呂は石走る大津の宮に対して「いかさまに 思ほしめせか」「見れば悲しも」という強い口調を選んでいる。先代の天智の迷妄を暗に詰(なじ)っているかのようで、いささか手厳しい。越前に出掛けるときに近江を通ったときに荒都に立ち寄った歌だった。

中大兄皇子が近江に遷都して天智天皇になり(668)、3年後に自身の病いが重いことから、弟の大海人皇子に後事を託そうとした(671)。

しかし天智側にも大海人側にも、側近の讒言・進言・苦言もろもろあって大海人は退けられ、大海人自身も兄と袂を分かつことにした。それが晩秋10月である。

ただちに剃髪して仏道修行を決意した大海人は、少人数のお供(舎人)を連れてそのまま吉野に入ったのだが(吉野には母の斉明天皇が造営した吉野行宮があった)、近江の宮廷ではこの大海人の行動を見て「これは虎に翼をつけて放ったようなものだった」と囁いた。

その直後の12月、天智が崩御した。後継者として長子の大友皇子が立つと、しばらくして「近江朝側は美濃・尾張の国司に命じて兵備をすすめている」という情報が、大海人の耳にとどいた。大海人は「已(や)むことを獲(え)ずして禍(わざわい)を承けむ。何(いかに)ぞ黙(もだ)して身を亡(ほろぼ)さんや」と言って、むざむざ討たれるよりは戦いに挑むほうを決断した。壬申の乱の勃発である。

戦闘はわずか一カ月で大海人皇子の勝利におわった。かくて大海人は天武天皇として飛鳥浄御原の宮で即位(673)、ここに天武朝が始まった。当然、近江の大津宮は放棄され、荒廃していった。

人麻呂はそこを訪れて壬申の乱を偲び、「近江荒都歌」を詠んだ。長歌に続いて反歌が詠まれ、さらに近江を去るにあたっても有名な2首を詠んだ。

・楽浪(ささなみ)の志賀の唐崎(からさき)幸(さき)くあれど大宮人の舟待ちかねつ

・楽浪の志賀の大わだ淀むとも昔の人にまたも逢はめやも

・もののふの八十宇治川(やそうぢがは)の網代木(あじろぎ)にいさよふ波の行くへ知らずも

・近江の海 夕波千鳥汝(な)が鳴けば 心もしのにいにしへ思ほゆ

前2首の「大宮人の舟待ちかねつ」「昔の人にまたも逢はめやも」から後2首にわたっていくあたりは、まことに絶品だ。とりわけ「いさよふ波の行くへ知らずも」「心もしのにいにしへ思ほゆ」には、まさに人麻呂独得のハイパーイマジネーションが記憶の祖型から日本のアーキタイプに向かって遊弋している心象がみごとに歌われている。「いにしへ思ほゆ」「古を念ふ」は人麻呂が最も大切にした決定打的フレーズなのである。

それにしても人麻呂にどうしてこんなふうにイメージをマネージする芸当ができたのであろうか。

そこを感じるには、人麻呂を「からごころ」で憶(おも)うのではなく、まさに宣長(992夜)が言うごときの「いにしへこごろ」で念(おも)うということを、あらためて実感する必要がある。

長谷川三千子(387夜)の『からごころ』を千夜千冊したときに説明しておいたように、宣長が「からごころ」を排したのは、『古事記』の真意を読むには、そこで使われている“漢字表記の倭語”からいっさいの漢字的なるものと漢語的なるものをアタマの中で用いずに“始原”を思索推理することが重要であろう、ということに気がついたからだった。

そうであるのなら、日本の祖型やアーキタイプに近づくには、「からごころ」めくものをできるだけ排するにしくはなく、そうすることによってのみ『古事記』に出入りする日本の内奥にひそむ「いにしへごころ」に没入できる。宣長はそういう没入をすべきだと決意して、30余年にわたって『古事記伝』にとりくんだのだった。

少し勝手な言いかたですっとばしてみると、これは「原日本」を念(おも)うにはもともと超越的あるいはメタなハイパーイマジネーションが必要だということだ。たんに日本を知ろうとというのではダメなのだ。もっといえばそのような「原日本」には「いにしへごころ」で成り立つ“ジャパンマザー”とでもいうべき母胎があって、その母胎・母語・母国に対するアブダクションが必要だということなのである。

いや、ただのアブダクション(仮説的構想力)ではあるまい。言霊的アブダクションだ。そう、言霊の、言霊による、言霊を使いきっての、とびきりのアブダクションが必要なのだ。

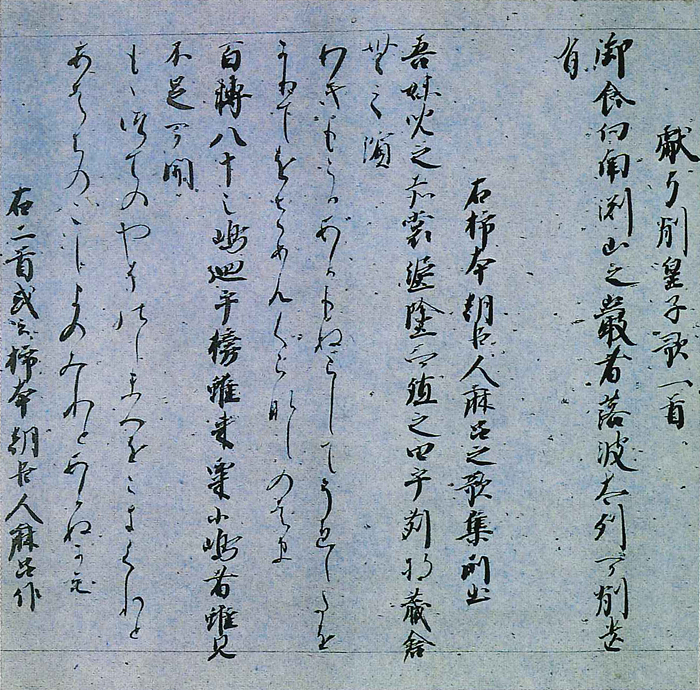

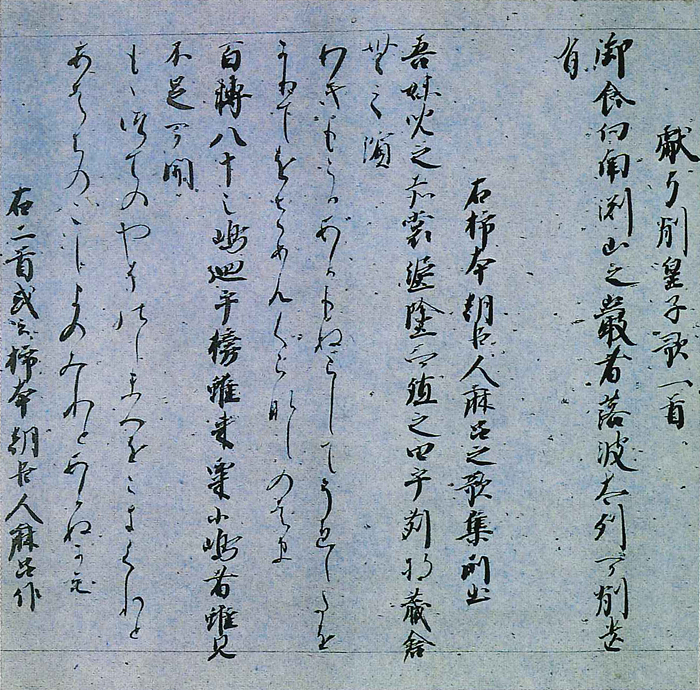

藍紙本万葉集(部分)

平安末期の写本で能書家藤原伊房の筆とされ、

巻9のほか3巻分の断簡が知られている。

「人麻呂歌集」に出ている弓削皇子に献る1首と

それに続いて人麻呂作とされる歌2首。

古代日本における言霊(ことだま)の力は、わかるようでいてわかっていない。そもそも記紀の記述には「言霊」という言葉はどこにも一回も使われていない。

このことは必ずしも記紀の記述や歌謡がコミュニケーションされていた時期に、当時の社会で言霊が観相されていなかったということを意味してはいない。むしろその逆だろう。けれども用例がないかぎりは、やはり研究的に浮上させにくい。

一方、万葉集には「言霊」の使用が3例あって(これも多くはないのだが)、そのうちの2例が人麻呂の歌なのである。

人麻呂ではないほうの例は山上憶良のもので、有名な次の箇所になる。「神代(かみよ)より 言伝(いひつたへ)て来らく そらみつ 倭(やまと)の国は 皇神(すめかみ)の 厳(いつ)しき国 言霊の 幸(さき)はふ国と 語り継ぎ 言ひ継がひけり」。

まさに日本ではジャパンマザーな神代の昔から「言霊の幸はふ国」と言われ、そのことが語り継がれてきたというのだ。ということは、神謡(かみうた)や思国歌(くにしのびうた)や童謡(わざうた)などの歌謡のそこかしこに、多くの言霊的なるものが使われていたということだ。それが憶良の言う「言霊の幸はふ国」という意味である。

それで人麻呂の歌のほうはどんな歌かというと、ひとつは反歌のついている次の歌だった。

・蘆原の 瑞穂の国は 神ながら 言挙げせぬ国 しかれども 言挙げぞ吾(あ)がする 事(こと)幸(さき)く ま幸(さき)くませと つつみなく 幸(さき)くいまさば 荒磯波 ありても見むと 百重波(ももへなみ) 千重波(ちへなみ)にしき 言挙げす 吾(あれ)は 言挙げす 吾(あれ)は

・敷島の大和の国は言霊(ことだま)のたすくる国ぞ幸くありこそ

これは晩年の人麻呂が遣外使節とかかわったときの歌で、相手は遣唐使ではなく遣新羅使だった。

瑞穂の国のわが日本では古来「言挙げ」をしないのが習いであって、重大な局面での不用意な発言を慎み戒めてきたけれど、だが、この歌ではそういう戒めを破ってでも言霊をおくりたい。あなたがたは日韓交渉の直前に発揮された激励歌とでもいうものだ。

人麻呂が言霊という言葉を使った歌のもう一首は、ぼくがこれまで何度も引用してきた歌だ。

・言霊の八十の衢(ちまた)に夕占(ゆふけ)問ふ 占正(うらまさ)に告(の)る妹(いも)はあひ寄らむ

古代、言霊とはどういうものだったのかを思うのに、この歌はいい。人麻呂は夕方の衢(巷)に紛(まぎ)れたのだ。紛れるにあたっては、前代から言い伝えられてきた「夕占」をやってみた。

すなわち、気持ちを整え心身を潔斎して、懐に小さな明鏡を秘め、髪にさしていた櫛をとってその歯を指で鳴らし、クナドの神の名を三唱する。そのうえで巷の雑踏に出て、最初に心にとびこんでくる言葉を言霊として持ち帰る。そういう夕占をしてみたところ、大好きな“彼の人”ときっと近しい関係になるだろうというお告げが見えてきた。そういう歌意である。お告げというのはセレンディップな「おとづれ」のことだ。

クナドの神とはギリシア神話ならヘカテーにあたる十字路や三叉路の神で、古代情報が行き交い分岐する要衝を司っている。すでに、そういう情報分岐力をもった神が人里の雑踏にまで去来していたのだった。

クナドの神だけではない。古代日本には言霊を占う神がもっといた。コゴトムスビ(興台産霊神)、ヒトコトヌシ(一言主神)、ヤゴコロオモヒカネ(八意思兼神)、ヤヘコトシロヌシ(八重事代主神)、フトノリト(太詔戸命)‥‥等々。

これらの言霊神と交流して、古代日本人は何を重視してきたかというと、コトムケ、コトワザ、コトフキ、コトワリ、コトトヒ、コトアゲ、コトサカ、コゴト、コトコヒなどを、どこでどのように使うかを万端重視した。

言葉の使い方によって、たとえばコトトヒ(言問ひ=聞いてみたいこと)を、コトフキ(言吹き=寿祝いたいこと)を、コトワリ(言割り=理にかないそうなこと)を、それぞれ見通せるようにしたわけだ。

言霊の原理とは、「それを言えばそうなると思える」ことだ。その言葉づかいがモノやコトと直結するということなのである。

もっともこのようなことは古代人だけでなく、貫之以降の歌人たちにも世阿弥(118夜)以降の中世芸能にも、道元(988夜)、心敬(1219夜)をへて芭蕉(991夜)、秋成(447夜)におよぶ言葉の束にも連なっていた。

詳しいことはぼくに言霊が何たるかを教えてくれた折口信夫(143夜)をはじめ、豊田国夫の『言霊信仰』(八幡書店)や川村湊の『言霊と他界』(講談社学術文庫)などに当たってもらうこととして、このような言葉づかいの核心を、人麻呂はあらかた掴んでいたわけだった。

人麻呂がいくつもの枕詞を自在にオリジネートできたというのも、この核心を掴んでいたからだったろう。

ところで、このような人麻呂はただの個人として突如として出現したと言っていいのかという問題がある。だいたい名前の人麻呂(人麿)からして、“人丸”のようで、変である。

そこで人麻呂は一人の歌人ではなくて「人麻呂集団」の代名詞だというような説も出てきたのだが、また人麻呂にはそれなりのコトダマ一族としての背景もあったのかもしれないとも思えるのだが、そのへん、なかなか確証がない。それというのも、人麻呂の生涯についてはいまだに謎が多く、そもそもの出自からして確定できないままなのだ。

ちょっとその手の話を挟んでおく。

平安初期の『新撰姓氏録』では皇別のところに、「柿本朝臣は大春日朝臣と同祖にして、天足彦国押人命の後なり。敏達天皇の御代に家門に柿の樹あるに依りて柿本臣民となす」とある。もとは孝昭天皇の皇子のアメタラシヒコ(天足彦国押人命)が先祖だというのだ。

平安末の顕昭の『人麻呂勘文』では、大和の添上郡(そうのかみ=現在の天理市櫟本町)に柿本寺なるものがあり、その前の田んぼの中に人麻呂の墓と称する小塚があったということにもなっている。ぼくも徘徊してみたことがあるのだが、なるほど近くの山辺の道には和邇下(わにした)神社があって、アメノオシタラシヒコ(天押足彦)を祀っている。アメノオシタラシ(=アマタラシ)が人麻呂の祖神であると言っているところは、『新撰姓氏録』と変わらない。

どうやら人麻呂はワニ氏の一族なのである。和邇(和迩・和爾・和珥)は5世紀から6世紀にかけて畿内に勢力をもっていた豪族で、木津川水系から琵琶湖をへて敦賀にいたる交通の要衝を支配していた。かつ、記紀によれば応神・反正・雄略・仁賢・継体・欽明・敏達の7天皇に9人の后妃を入れている。たんに后妃を入れていただけでなく、その后妃にまつわる歌物語が豊富であった。

最も有名なのは、丸邇比布礼(ワニのひふれ)の意富美(おほみ)が、自分の娘の矢河枝姫(やかわえ)を応神天皇に差し出したときの歌、「この蟹や いづくの蟹 百(もも)伝ふ 角鹿(つぬが)の蟹‥」である。蟹が古代観念技能の曰く付きのカギ観念になっていることは、かつてわが朋友高橋秀元が解いたことだった。

しかも、このワニ氏から嫁いだ矢河枝姫からは蒐道の稚郎子(うじのわきいらつこ)、八田若郎女(やたのわきいらつめ=仁徳天皇の后)、女鳥王(めどりのおおきみ)といった、錚々たる傑作人物たちが出た。女鳥王には仁徳の求愛を振り切ってハヤブサワケとの悲恋に殉じた歌物語がのこっている。

ワニ氏は歌物語との関連がすこぶる深かったわけだ。やはりコトダマ一族めいている。

ということは、人麻呂とてその血をどのようにしてか受け継いだはずなのだ。いや、それだけではあるまい。后妃に縁が深かったということは、柿本の一族は内廷に奉仕していたにちがいないとも想定させる。

そう思えるのはワニ氏が没落したのち、その一族であった小野氏が氏ノ上となって、かれらの斎(いつ)く和邇神は小野神となり、さらにはかれらが宮廷神事の俳優(わざおぎ)の役をつとめる猿女(さるめ)とむすびつく巡遊神人になったからである。柿本とはそういう一族だったのだ。

人麻呂がワニ一族だとして、いったい何年ごろに生まれていた少年だったのかということも、まだ定説がない。生年月日はいまもってわからない。

古代人の生年なんてわからずともよさそうであろうが、人麻呂のばあいはそうはいかない。大海人皇子とのコミュニカティブな関係や距離が測れなくなるからだ。誰だって壬申の乱を何歳ごろに体感したのかということが気になる。

そこでいろいろの説が出てきたのだが、今夜はおおかたは橋本説が実証しつづけている「斉明天皇4年」あたりだろうというあたりに落ち着いたということにしておく。それなら人麻呂は658年の生まれで、それから数えると壬申の乱を15歳くらいで見聞したということになる。まさしく多感きわまりない年齢だ。土屋文明も15歳すぎだろうと書いていた(ちなみに吉田義孝が26歳のころだろうと仮説したのが一番ズレている)。

はっきりしたことはわからないものの、人麻呂が壬申の乱の前後を通して大海人皇子の獅子奮迅の戦いぶりを青年の心身に浴びていたということは、ほぼまちがいないだろうとぼくは思いたい。

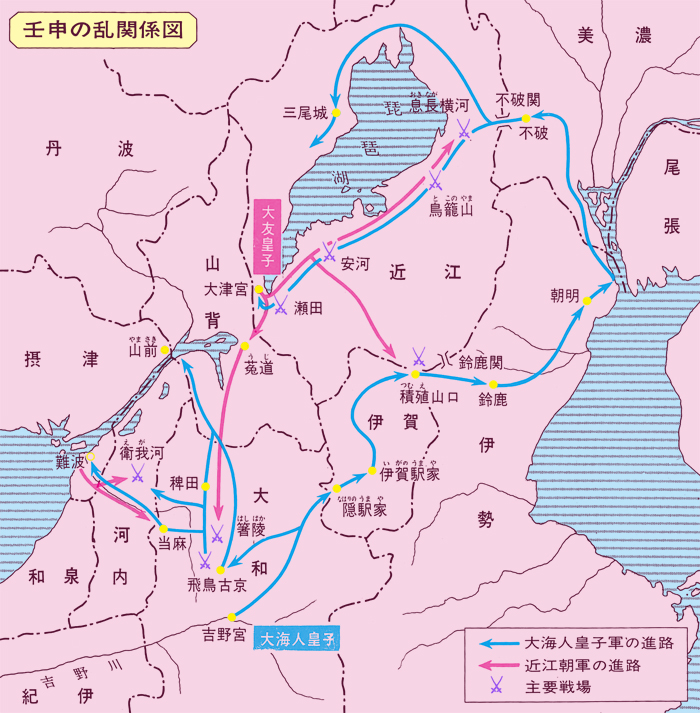

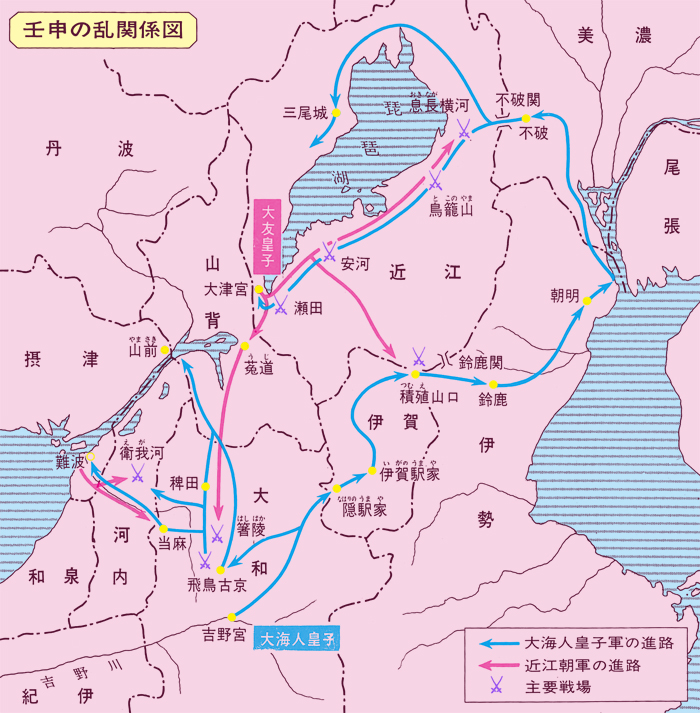

壬申の乱関係図

『日本と世界の歴史』(学研 1970)より

では、壬申の乱の時に15歳くらいだった人麻呂はいつ宮廷歌人になったのか。そして天武朝や持統朝のどのあたりにいたのか。またどのようにして代作歌人になったのか。このへんのアトサキはどうなのか。

こんな記事がある。日本書紀天武2年(673)の詔に、「それ初めて出身(みやづかへ)せむ者をば、先づ大舎人に仕へしめよ。しかるのちにその才能を選びて、当職(かなはむつかさ)に充てよ」。

この記事は人麻呂についてはなんらふれているものではないのだが、前後の事情から推して、このへんで人麻呂は舎人(とねり)になったのではないかと憶測されてきた。人麻呂はまず舎人になったのではないか、そのあとに何かの職掌に就いたのではないかと憶測されたのだ。

伊藤博はそのころトネリ集団が形成されて、一種のトネリ文芸ともいうべきものが発露していたのではないかとまで推理し、橋本もその延長で考えた。

ところがいくら調べても、人麻呂が特定の皇族や皇子に直属した形跡がない。それなのに天武天皇を中心としたロイヤルサークルの貴顕と親しく交流している。これはどういうことなのかという議論から、ここに新たな仮説が登場した。どうも人麻呂が仕えたのは皇后が主宰する内廷(後宮)だったのではないか。つまり皇后の持統女帝のほうと最初から近かったのではないかという説だ。

一方、久米常民や阿蘇瑞枝らはこれらの説には反対で、人麻呂は歌舞所にちなむ歌人(うたびと)として宮廷に登用されたのであって、身分としては下級官職でありながら、求めに応じて作歌するうちに注目されたのではないかとか、また、最初は忍壁皇子(おさかべのみこ)の宮に出仕して、そののちに天武朝にかかわったのではないかとも仮説された。

まあ、ここまでくるとそれぞれの研究者の論拠を問うことになっていくので今夜の趣旨にはあわなくなっていくのだが、ぼくとしては人麻呂が宮廷歌人あるいは宮廷伶人だったことははずせないと思っている。

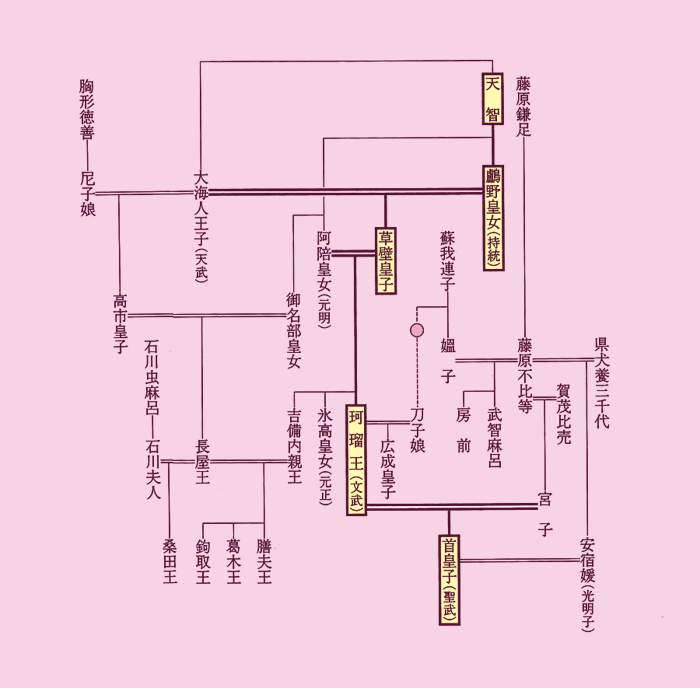

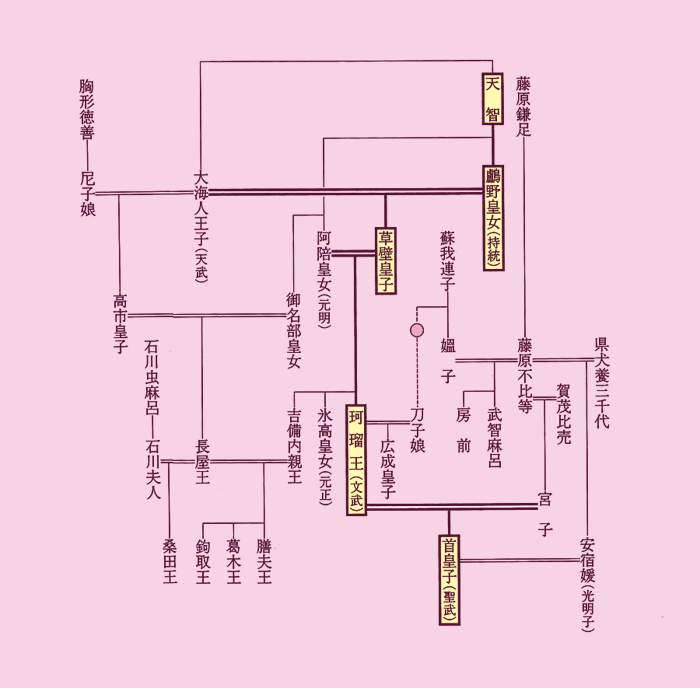

持統王朝系図

『持統女帝と皇位継承』(倉本一宏 2009)より

それでは話をもう少し進めて、今度は人麻呂の言霊によるアブダクションがどんな場面に特定されていったのかということを見ておきたい。

あらかじめ言っておくと、ぼくは人麻呂の長歌と反歌(短歌)の編集方法にはその時代の突端のアブダクションが先陣を切っていたとみなしている。いいかえれば、人麻呂の歌は天武朝によって切り開かれた「日本」という国の観念エンジンのインターフェースになっていると思っている。われわれは、この人麻呂の「和歌というインターフェース」を使って、古代万葉の世界観や社会観や生死観を覗いているのである。

このことを実感するには、今夜の冒頭にあげた「安騎野冬猟歌」を読みこんでみるのが最もふさわしい。

・やすみしし わご大君 高照らす 日の皇子(みこ) 神ながら 神さびせすと 太敷(ふとし)かす 京(みやこ)を置きて 隠(こも)りくの 泊瀬(はつせ)の山は 真木(き)立つ 荒き山道(やまぢ)を 石根(いはがね) 禁樹(さへき)おしなべ 坂鳥の 朝越えして 玉かぎる 夕さり来れば 安騎の大野に 旗すすき 小竹(しの)をおしなべ草枕 旅宿りせす 古(いにしへ)思ひて

・安騎の野に宿る旅人うち靡(なび)き寐(い)も寝(ね)らめやも古(いにしへ)思ふに

・ま草刈る荒野にはあれど黄葉(もみちば)の過ぎにし君が形見(かたみ)とぞ来し

・東(ひむがし)の野に炎(かぎろひ)の立つ見えてかへり見すれば月傾(かたぶ)きぬ

・日並(ひなみし)の皇子の命(みこと)の馬並(うまな)めて御狩(みかり)立たしし時は来向(きむ)かふ

あらためて説明しなおすと、この歌は「軽皇子の安騎の野に宿りましし時」と題詞されている歌で、おそらく持統七年(六九三)に詠まれた。軽皇子はまだ十一歳の少年で、のちの文武天皇にあたる。長歌と短歌の両方で「日並皇子」(ひなみしのみこ)とよばれているのは、軽皇子の父にあたる草壁皇子である。

持統天皇は軽皇子を安騎野に連れていった。禁苑の遊猟地なのだから皇族たちが遊びに行くことは何の不思議もないが、そこには特別の目的があった。

持統は天武天皇の皇后であって、草壁皇子(日並皇子)の母であり、軽皇子の祖母にあたっている。天武には多くの妃がいたから、持統によるわが子の草壁皇子の立太子は困難をきわめていた。そこでなんとか画策を重ねて、ようやくその地位を得させたのだが、天武が崩じた翌年に草壁皇子は即位のいとまもなく病没してしまった。

こうして持統帝の世になっていたのだが、持統としては今度は孫の軽皇子に天武の皇統を継承させることが新たな念願となった。野望というべきか。かくして安騎野の冬猟が計画されたのである。持統帝が願う軽皇子の天皇霊継承のためには、どうしても安騎野での「旅宿り」「旅寝」が必要だったのだ。そして、その場に人麻呂がいたわけだ。人麻呂は持統の計画の奥にある天皇霊をめぐる観念に向けて、その代作歌人の面目を躍如させた。

事情はだいたいこういうものなのだが、長歌と4首の短歌については、従来からいろいろな解釈がなされてきた。

よく知られる斎藤茂吉の『万葉秀歌』は、1首目が「阿騎野に今夜旅寝をする人々は昔の事がいろいろ思い出されて安らかに眠りがたい」、3首目の「ひんがしの」の歌は「阿騎野に宿った翌朝、日の出前の東天に既に暁の光がみなぎって、それが雪の降った阿騎野にも映って見える。そのとき西をふりかえるともう月が落ちかかっている」というもの、4首目が「いよいよ御猟をすべき日になった。御なつかしい日並皇子が御生前に群馬を走らせ御猟をなされた時のように、いよいよ御猟をすべき時になった」。こんなふうに解釈した。

まことに平明な説明だが、万葉歌というもの、ふつうはこういうふうにごくごくフツーを装って解釈されてきたものだ。

それが山本健吉と池田弥三郎の『萬葉百歌』になると、やや変わってくる。まず長歌の前半については「軽皇子の魂振りの意味をもっている」というふうに、ずばり折口信夫的な解釈になる。「魂振り」は外来魂を身体や衣服に密着させることで、冬の遊猟そのものが冬の魂振りにあたっている。長歌の後半は、日並皇子こと草壁皇子が四年前に亡くなったことに対しての「慰撫鎮魂という新しい意味が加わってくる」というふうになる。つまり「魂鎮め」だというのだ。鎮魂である。一転、人麻呂の歌が魂振り・魂鎮めにかかわっていたということになったのだ。

しかし3首目の「ひんがしの」の歌については、「軽皇子を中心に据えて、東西に曙光・月光を配し、それによって皇子の存在を荘厳している」とみなしただけだった。ここは突っ込んではいなかった。

そのほか土橋寛説・中西進説などをはじめ、幾つもの解釈が連打されてきたのだが、いずれもが亡き貴人を偲んで詠んだという解釈なのである。

この長歌と短歌が、日並皇子の鎮魂と軽皇子の魂の高揚とを同時に詠んでいることはまちがいない。きっと人麻呂は鎮魂と招魂とを同時におこせる歌を詠んだのであったろう。

それは人麻呂が11歳の少年皇子を「やすみししわご大君 高照らす日の皇子」というふうに、天皇と同じ水準で扱っていることにもあらわれる。しかし、それだけか。そんなはずがない。この安騎野行はおそらく「天皇霊の継承と受霊」のためだったはずである。

ぼくに、そのような見方が最もラディカルで、おそらく唯一の見方になるだろうと示唆してくれたのは、白川静の『初期万葉論』だった。白川さんは次のように書いていた。『白川静』(平凡社新書)にも引用しておいたので、前後の文脈をふくめて参考にされたい。

問題は、草壁の子である軽皇子がどのようにしてこの急逝した天皇霊をよび起こし、それを受霊するかである。それにはかつての天皇霊が、最もその生命的な活動の状態において回復され、その回復された状態において継体者に摂受されるということ、この両者がいわばオーバーラップされた状態において合一融即することが、最も望ましい方法であろう。

安騎野の冬猟は、そのような目的をもつものとして計画され、実行される。かつその受霊実修は、言霊に遷らせて幽冥の世界によびかけ、その感応をうるのでなければならない。人麻呂の従駕と作歌は、そのような意図のもとに命ぜられたことである。

安騎野はわざわざ選ばれたのだ。そこは古代社会の特別な結界であって、多くの外来魂とふれあうことができるトポスだったのだ。

ただし、そこに行くにはあえて旅人の姿をとらなければならない。仮の姿をとってそこにさしかかり、旅寝をする。そういう呪的な様式を装う必要があった。このことは、ここでは詳しくのべないが、古代日本から芸能史を貫いてきたたいへん重要な「神なる扮装」なのである。旅人となって旅寝するのは神の「もどき」になることであり、また「翁」に返ることであり、本来の「道行」の姿なのだ。

ともかくも、こういう観念を抱いていた軽皇子の一行は「古を念ふ」という気持ちをひとつにして、いまだ天皇霊を抱いたままであろう草壁皇子の霊魂をよびおこすべく、一夜をともにしたわけだ。

1首目の「安騎の野に宿る旅人うち靡き寐も寝らめやも古念ふ」は、眠ることなどが目的なのではなく、眠ることも寝ることもなく「古」を思い、そのまま巫祝王としての継承霊をよびよせることが重大な目的だったということをあらわしている。人麻呂はそこを詠んだ。

それならば、このことを故人に対する懐旧の思いだというふうに解釈するのはおかしい。そう、白川さんは考えたのである。「本来呪歌であるべきものを個人的な詠嘆のなかに解消させてしまう危険がある」とも「この歌の深部にあるものは、印象的解釈では容易に到達しがたい」とも、また「幽暗なる霊の世界である」とも書いている。

もうひとつ、ここには重大なことが暗示されていた。それは安騎野に行ったのが冬至の前後だったということだ。

歴史学が「東の野に炎の立つ見えてかへり見すれば月傾きぬ」がおこりそうなだいたいの日時を推定し、それにもとづいて東京天文台が厳密な検証をしてみたところ、持統一行が安騎野を訪れたのは陰暦11月17日のこと、太陽暦では692年12月31日の午前5時50分ころだろうということがわかってきた。少なくともその一週間前後のことだろうという。

軽皇子と人麻呂の一行は、まさに安い騎野の冬野のその夜明けに、東に太陽を見て、振り返って西に傾く月を見たわけなのである。天地はまっぷたつ。それを人麻呂が翌年に詠んだ。そういうことになる。

この旅は季節を分ける冬至をめざした旅だったのだ。

冬至は春の「先触れ」であって、「みたまのふゆ」が始まる分岐点である。「みたまのふゆ」とは分霊のことをいう。減衰してきた太陽の力がこの日を境いに復活していく分岐点だ。その太陽の力の「減衰から復活へ」の転位を象徴して、多くの分霊が試みられてきた。

もっともこのことは日本に特有のことではない。ぼくも『17歳のための世界と日本の見方』(春秋社)などにも書いておいたけれど、冬至と王権交代の関係はエジプト神話のオシリスとイシスの物語にも、キリスト教の復活祭にも(つまりクリスマスの真の意味にも)かかわっている。

日本では、この季節を特定して古代天皇の天皇霊の授受と移動を試みる大嘗会(だいじょうえ)がおこなわれていた。それに匹敵する模擬分霊が安騎野で試みられたのだ。軽皇子は「みたまのふゆ」に与(あず)かったのだ。

はたして人麻呂が持統天皇の計画をどこまで聞かされていたかはさだかではない。しかし人麻呂なら、そんなことはすぐにわかったはずだ。

そのことは、この安騎野冬猟歌よりも以前に詠まれていた歌にも如実であった。「日並皇子挽歌」である。人麻呂は安騎野に行く前すでに、次のような歌を詠んでいた。

・天地(あめつち)の 初(はじめ)の時 ひさかたの 天(あめ)の河原に 八百万(やほよろず) 千万神(ちよろずかみ)の 神集ひ 集ひ座(いま)して 神分(かむはかり) 分(はかり)し時に 天照らす 日女(ひるめ)の尊(みこと) 天をば 知らしめすと 葦原の 瑞穂の国を 天地(あめつち)の 寄り合ひの極(きはみ) 知らしめす 神の命(みこと)と 天雲の 八重かき別きて 神下(かむくだ)し 座せまつりし 高照らす 日(ひ)の皇子(みこ)は 飛鳥(あすか)の浄(きよみ)の宮に 神ながら 太敷きまして 天皇(すめろき)の 敷きます国と 天の原 石門(いはと)を開き 神上り あがり座(いま)しぬ わが大君(おほきみ) 皇子(みこ)の命(みこと)の 天の下 知らしめしせば 春花(はるはな)の 貴くあらむと 望月の 満(たたは)しけむと 天の下 四方(よも)の人 大船の 思ひ憑(たの)みて 天つ水 仰ぎて待つに いかさまに 思ほしめせか 由縁(つれ)もなき 真弓の岡に 宮柱 太敷き座(いま)し 御殿(みあらか)を 高知りまして 朝ごとに 御言(みこと)問はさず 日月の 数多(まね)くなりぬる そこゆゑに 皇子(みこ)の宮人(みやびと) 行方知らずも

・ひさかたの天見る如く 仰ぎ見し 皇子の御門(みかど)の 荒れまく惜しも

・あかねさす 日は照らせれどぬばたまの夜渡る月の隠(かく)らく惜しも

すでに書いておいたように、日並皇子(ひなみしのみこ)とは草壁皇子のことである。天武天皇の皇子として筑紫の娜(な)の大津(博多)に生まれ、阿陪皇女を娶って軽皇子(のちの文武天皇)・氷高皇女(のちの元正天皇)・吉備内親王(のちの長屋王の正室)をもうけた。壬申の乱のときは11歳くらいだった。人麻呂より年少だ。

日並皇子という尊称は「日に並ぶ皇子」(天皇に並ぶ皇子)という意味で、おそらく一般的な呼称だったろうに、なぜか草壁皇子にしか使われない。なにか特別な事情があったように思うが、よくわからない。天武在世のときから後継者ともくされていたのに、686年の天武崩御後も即位できなかったことに関係があるのだろう。

その皇子が689年にわずか28歳で亡くなって、殯宮(あらきのみや)に安置されていた。このとき人麻呂が挽歌を詠んだ。題詞に「日並皇子尊の殯宮の時に柿本朝臣人麻呂の作る歌一首併せて短歌」とある。

ただしこれを殯歌とみると、中国の「誄」(るい)の影響も考慮されるべきことになるのだが(実際にも宮廷では影響も学習もけっこうあったのだが)、読んでのとおり、この歌はすこぶる日本的である。しかし日本的な「誄」(しのびごと)にしては、皇統ニニギノミコトの天孫降臨の物語を背景にして壮大であり、しかも記紀神話が説明している天孫降臨の知られた見方とは異なるものになっている。

なぜなのか。これはおそらく人麻呂が独自に考案した日本の「志乃比己止」(しのびごと)だったのである。このように安騎野の出来事に参画する以前、人麻呂には独得の皇統観念ができあがっていたのだ。

それゆえ長歌は、天地の初め、ひさかたの天の河原に八百万の神々が集い、「天照らす日女(ひるめ)の尊」が天界を治めるという光景から始まっている。

おなじみの高天が原の場面のようだが、ではそのとおりに歌が進むかというと、葦原の瑞穂の国を天地寄り合せて極め知らしめす「神の命(みこと)」が出てくる。その神が何をするのかというと、歌はすぐにして「天雲の八重かき別きて神下し座せまつりし高照らす日の皇子」のほうに主導権が移って、その高照らす日の皇子が飛鳥の浄御宮に太敷きまして天皇として君臨したというふうになる。

この長歌は「天照らす日女の尊」と「神の命」と「高照らす日の皇子」とが何かを継いでいるようになっているらしい。これが記紀神話なら「天照らす日女の尊」がアマテラスで、「神の命」が高木三神で、その要請にしたがって天孫降臨してきたのが「高照らす日の皇子」のホノニニギというふうになる。

けれども人麻呂が描く「高照らす日の皇子」はどうみても天武天皇とおぼしい。あるいは読みようによっては日並皇子ともおぼしい。

何かが捩れているのか、牽強付会になっているのか。

実は「高照らす日の皇子」の主格を誰にするのかということをめぐっては、いろいろ議論が交わされてきた。それも契沖・山田孝雄・窪田空穂が日並皇子説で、賀茂真淵・土屋文明・佐佐木信綱・沢瀉久孝が天武天皇説という、大立者たちの意見を分けた。

ほかにも、ユニークな意見もあった。興味深かったのは人麻呂の時代にはまだ古事記も日本書紀もなかったのだから、人麻呂はわれわれが知る記紀神話とは別の神話になじんでいたのではないかというものだ。その未知の神話物語には神々による合議・分治・降臨が語られていて、人麻呂はそれを援用したのではないかともいうのだ。

たしかにそういう可能性はありそうだが、けれども、この説には肯んじられないものがある。人麻呂はマイケル・サンデルではあるまいに、神々の合議を正当化したくなるような民主的な歌人ではないはずだ(笑)。それはそれ、もし人麻呂時代の“古事記以前の書”がわかってきて、そこに記紀とは異なる神話が綴られていたとしたら、あるいは人麻呂の“歌神話”の背景が見えてくるだろう。だが、いまのところはそういう“古事記以前”には立ち会えない。

まあ、このような議論は人麻呂の表現技能に振り回されたというより、人麻呂の意図とは別の論証に走っているとも言うべきで、どう見たって「高照らす日の皇子」はホノニニギであって、また天武らしきものであり、日並皇子めくものなのである。ここにはあきらかに天武と日並とがダブルイメージされていて、それがホノニニギやヒルメに及んだのだ。

ここ、なのである。

この歌の根本はこのダブルイメージを歌言葉で成立させてしまうところ、もっとぼくの好みの言い方にするなら、両者をリバースさせたところに、この長歌の真骨頂があるはずなのだ。そういうふうに皇統譜を歌ってみなければジャパンマザーには届かないのだ。

ぼくはこういうところにこそ、人麻呂の意図を読みたい。その意図は編集的でアブダクティブで、あえていうなら人麻呂は日女と高木神をすらそこにリバース編集してしまったのである。これはむろん天武や持統の思いを勘定に入れた作意というものだが、それとともに人麻呂こそが皇統をひそかに言語的に定礎できる者だったということでもあった。

こうして、この挽歌の手法がその後の「安騎野冬猟歌」につながっていったわけである。

手法だけがつながったのではない。草壁皇子から軽皇子への玉体をつなぎ、さらにはタカミムスビ、アマテラス(ヒルメ)、ホノニニギ、天武、草壁、持統、軽皇子をハイパーイマジネーションの中でつなげた。

これはわが国で「日継」(ひつぎ)と称んできたことの、最も冒険的で、最も親密な言語的定着だったと思われる。

ふりかえって天智2年(663)のとき、倭国日本は白村江の海戦で唐と新羅の連合軍に敗退した。その直後、それまで友好支援関係にあった百済が滅亡し、天智7年(668)には高句麗も滅んだ。

天智はあたふたと国防対策を練るとともに、なお親善外交にも努めようとして治世10年間に遣唐使を2度派遣する。なんだか今日の日本の外交事情を思わせ、胸つまるものがあるが、実際の歴史ではその効果はまったく出なかった。かえって倭国日本は倭の五王以来取り入れてきた中国風グローバリズムを形骸化させ、列島文化も孤立させてしまったのだ。

こうして天智亡きあとは、壬申の乱なのである。

もっとも、こんなふうに書くと天智の代を大失敗の連続だと思ってしまうかもしれないが、そんなことを言いたかったのではない。若き天智の中大兄皇子が挑んだ乙巳(いっし)のクーデター(大化改新)をはじめ、公地公民、班田制の導入、駅馬(はゆま)・伝馬(つたわりうま)の設置、冠位、阿倍比羅夫の征夷大将軍任命、蝦夷征討など、天智の政治は漢風主義に片寄っていたとはいえ、そうとうに革新的だったのだ。このこと、中西進さんが『天智伝』(いまは中公文庫)でびしりと書いている。いい本だった。

しかし、東アジアの情勢があまりに急変してしまったのだ。それに対する斉明天皇の朝鮮海域出兵計画は無謀だったし、国内の土木開発型のナショナルプロジェクトもオーバー気味だった。斉明の死のあとを引き継いだ天智としては、白村江の戦後処理として近江遷都もやむをえなかったのだろう。

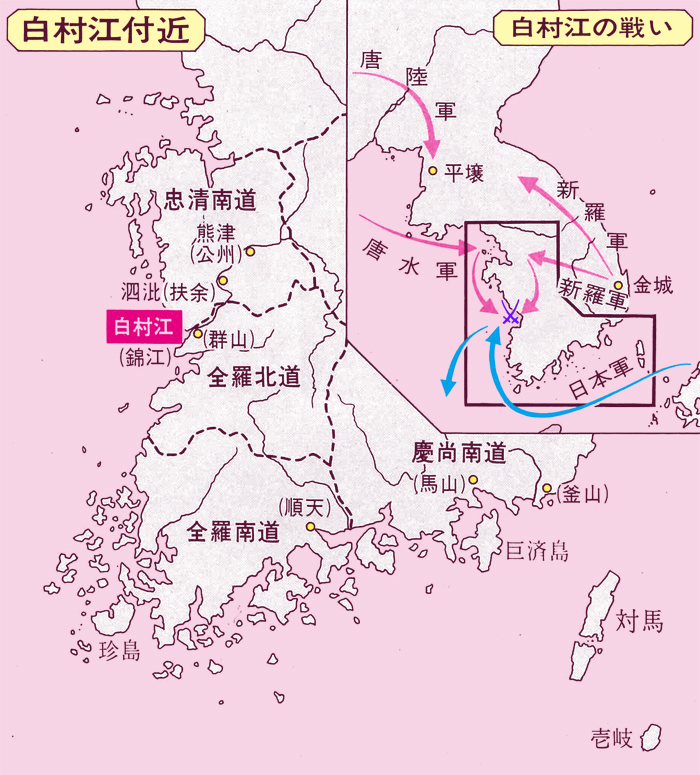

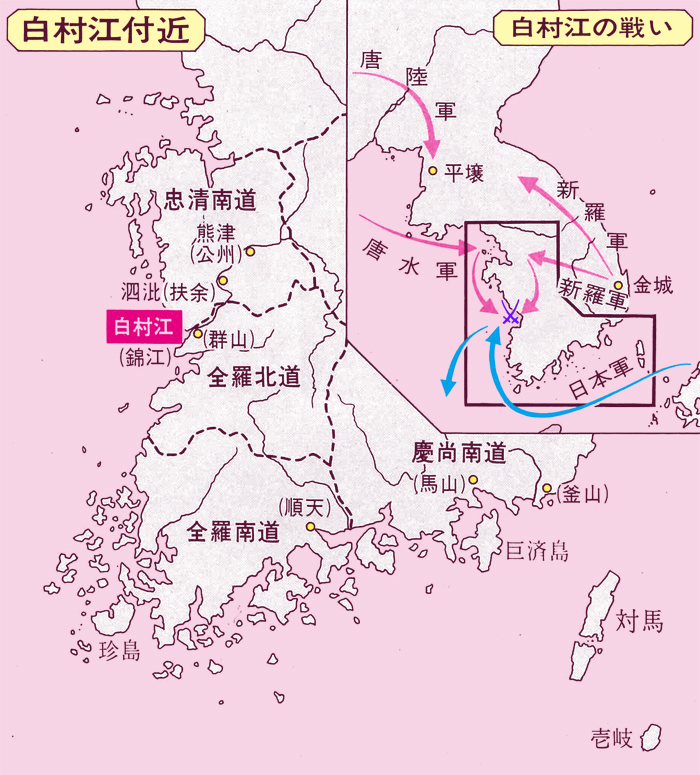

白村江の戦い関係図

『日本と世界の歴史』(学研 1970)より

一方、天武・持統朝のほうはどうだったかといえば、その治世25年間に及ぶなか、漢風主義に覆われた帳(とばり)を一枚ずつ和様に取り替えていった。だから遣唐使は一度も派遣しなかった。

国号も「日本」と標榜するにいたったわけである。伊勢斎宮が復活され、龍田の風神祭や広瀬の大忌祭が振興策として推進されると、宮廷の典礼も文芸的表現にも和文脈が用いられ、天皇家を道筋とする歴史書の編纂にも余力が出るようになった。その余力が白鳳文化と万葉文化を生み、その後の『古事記』『日本書紀』『風土記』につながったのだった。

こうしたドラマティックな時代社会の転換の途上、若き人麻呂が登場してきたわけである。

ちなみにぼくは、人麻呂が宮廷歌人として活躍できたのは才能や幸運のせいだけではなかったとも思っている。壬申の乱で大海人皇子についた豪族・貴族たちの消長との関係がある。

そのころ大伴氏を筆頭に、佐伯・県犬養(あがたいぬがい)・小子部(ちいさこべ)・膳(かしわで)などの天皇近侍系の氏族、土師(はじ)・三宅・忌部(いんべ)などの伴造系の氏族、三輪・鴨などの大和土着系の氏族などが台頭し、その近衛部門のような「舎人ネットワーク」が活動をしはじめたから、人麻呂はその縁側で才能を発揮できたのだ。むろんワニの一族もそこにかかわった。

当時、才能は「かどしわざ」ともよばれたのだが、それは今日の言葉でいうコミュニケーション能力という意味にあたる。舎人は、人麻呂がそこに出入りしてさえいればいくらでもコミュニケーション能力を高められる縁側ネットワークだったのである。

以上、思いつくままに書いてきた。

主に人麻呂独特の長歌をとりあげたため、ついつい相聞歌をはじめとする柔らかい発想や技法、あるいは序詞や枕詞、表記や用字用法のたぐいのことにまったくふれないできてしまったことに、いま気がついた。そのうち和歌の技能史に踏み込む千夜千冊をするときに、そうしたことに立ち戻りたい。

ま、今夜は円空のような荒削りをしたかったのだからこれでいいだろう。それにだいぶん長くなってしまった。

ただ、語りのこしたことはあまりに多いので、しかも人麻呂には意外なことや、怪しいところや妖しいところもけっこうあって、そういうことも人麻呂像にとっては重要だろうから、その妖しいほうのこと、最後にちょっとだけ付け加えておくことにする。

人麻呂には何人かの妻がいた。

最も有名なのは「石見相聞歌」(いわみそうもんか)に詠まれた石見に残した妻や、血涙が出るほど辛い思いで“詠んだ”という「泣血哀慟歌」(きゅうけつあいどうか)の亡妻だ。

石見は人麻呂が死んだ地ともくされているので、石見相聞歌にまつわる解釈はかなり多岐にわたってきた。実は人麻呂には「自傷」を詠んだ歌があって、それが臨死歌として特筆されているのだが、それも「石見国に在りて死に臨む時に、自ら傷みて作る歌」というもので、石見での出来事だったのだ。「鴨山の岩根し枕ける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ」という歌になっている。それゆえ石見の人麻呂をめぐってはあれこれ推測したくなるところだが、このあたりのことは臨死歌を起点に梅原猛(1418夜)が『水底の歌』を書いたので、そちらで慰めていただきたい。

泣血哀慟歌のほうは、長歌の途中に「梓弓 声(おと)に聞きて 言はむ術(すべ)」とか、最終句で「術(すべ)をなみ 妹が名呼びて 袖ぞ振りつる」とあるように、悲嘆に耐えかねて梓弓の呪術をよびさまさせたり、妻の名を呼びながら袖を振るという呪術的表現などが含まれている。そのため、呪能的歌謡の研究者たちにとって、きわめて興味深い歌群になっていた。

しかし、これらの歌で詠まれた妻たち(つまり女たち)がどんな生い立ちや見めかたちだったのか、実のところはいっこうにわかってはいない。研究者たちは数人の女性をまぜまぜして詠んでいると指摘する者もいた。

たしかにいろいろ恋人がいたのだろう。そういう妻問いの時代でもあった。唯一、名前がわかっているのが、巻2一四〇の「柿本朝臣人麻呂の妻の依羅娘子が人麻呂に与えた相別歌」に見える依羅娘子(よさみのをとめ)である。都に住んでいたようだ。いっとき石見で死別した妻と同一視されたこともあったが、おそらく別人だろう。

そうしたなか、巻向(まきむく)の山麓に人目を忍んで隠し住まわせていた妻がいた。なんだよ、人麻呂おまえもかと言いたくなるが、そうなるには人麻呂はあまりに杜撰な恋をしすぎて、たえず失敗ばかりしてきたようだ。

こんなふうに恋の痛手を詠んだ歌が、ずらりとのこっている。かわいらしい。橋本達雄の解釈にしたがって、括弧の中にくよくよとした人麻呂の心情をメモしておいたので、笑ってほしい。

・心は千重(ちえ)に思へど 人には言はぬ我が恋 妻を見むよしもがも

(いかに好きな女を思ってみても、それを人に洩らさないで会えるならそうしたい)

・かくばかり恋ひむものぞと知らませば 遠くも見べくありけるものを

(だったらいっそ遠くから恋していたほうがよかったのにと悔やむばかりだ)

・わが後に生まれむ人は我が如く 恋する道に会ひこすなゆめ

(そんなことを悔やんでいるくせに、私は恋の道に迷ってしまっているのだから、若い諸君はそんなことに踏みこまないほうがいい)

・ますらをの現(うつ)し心も我はなし 夜昼といはず恋し渡れば

(それでもやっぱりどんな立派な男だって恋すれば平常心を失うものなのだ。仕方あるまい)

・かくのみし恋やわたらむたまきはる 命も知らず年は経につつ

(そんなことばかりくよくよ考えているうちに、自分もこんなに歳をとってしまった)

なんとも情けない人麻呂だが、かくて一念発起、恋人を宮仕えから身を引かせ、巻向山の麓に住まわせることにしたのである。女官だった。人麻呂はこの“隠し妻”のことをすなおに詠んでいる。

・初瀬の弓月(ゆづき)が下に我が隠せる妻 あかねさし照れる月夜に人見てむかも

・ますらをの思ひ乱れて隠せるその妻 天地(あめつち)に通り照るともあらはれめやも

・遠くありて雲居に見ゆる妹が家に早く至らむ歩め黒駒

前2首は旋頭歌であるが、いかにもぞっこんだ。こういう人麻呂はなんとも屈託がない。屈託がないばかりか歌もヘタクソだ。しかし、ぼくがあえてこういう歌をここに引っぱり出したのは、それでもなお人麻呂はここから新たな境地の歌を詠むほうへ向かっていたからだ。

それは男女の色恋沙汰から派生したものではあるのだが、すでにして世の無常を綴るものになっていた。

・行く川の過ぎにし人の手折らねば うらぶれ立てり三輪の桧原は

・子らが手を巻向山は常にあれど 過ぎにし人に行き巻かめやも

・巻向の山辺とよみて行く水の 水沫(みなわ)のごとし世の人われは

巻向のこの歌、すでにして“和泉式部”であり、“方丈記”なのである。このこと、やはりのこと脱帽したい。

⊕ 柿本人麻呂<全> ⊕

著者:橋本達雄

編者:橋本達雄

装幀者:右澤康之

発行者:池田つや子

発行所:有限会社 笠間書院

印刷・製本:シナノ

2000年6月6日 初版第1刷発行

⊗ 目次情報 ⊗

はじめに

I|作品を読む

近江荒都歌・近江歌 おうみこうとのうた おうみのうた

吉野讃歌 よしのさんか

留京三首 りゅうきょうのさんしゅ

安騎野歌 あきののうた

石見相聞歌 いわみそうもんか

日並皇子挽歌 ひなみしのみこのばんか

河嶋皇子挽歌 かわしまのみこのばんか

明日香皇女挽歌 あすかのひめみこのばんか

高市皇子挽歌 たけちのみこのばんか

泣血哀慟歌 きゅうけつのあいどうのうた

吉備津采女挽歌 きびのつのうねめのばんか

狭岑島死人歌 さみねのしまのしにんのうた

臨死歌 しにのぞむうた

雷丘讃歌 いかずちのおかのさんか

長皇子への献歌 ながのみこへのけんか

羈旅八首・筑紫下向時歌 きりょはっしゅ つくしげこうのときのうた

新田部皇子への献歌 にいたべのみこへのけんか

巻三挽歌 まきのさんのばんか

巻四相聞短歌 まきのしのそうもんたんか

II|人麻呂歌集をひらく

人麻呂歌集の問題二つ

人麻呂歌集山城の旋頭歌

人麻呂歌集七夕歌の生態

人麻呂歌集の「近江」表記について

「高島の安曇川波は騒けども」の解釈をめぐって

III|表現世界-王権・性・道・中国文学・おもろ・琉歌

柿本人麻呂と王権

柿本人麻呂と性

柿本人麻呂の「道」

人麻呂と中国文学人麻呂吉野讃歌からおもろ・琉歌へ

あとがき

収載歌一覧

執筆者一覧

⊗ 著者略歴 ⊗

橋本達雄(はしもと たつお)

昭和5(1930)年2月16日, 新潟県に生まれる。昭和32(1957)年, 早稲田大学第二文学部卒業。昭和37(1962)年, 同大学院博士課程修了。現在 専修大学名誉教授, 文学博士。著者『万葉宮廷歌人の研究』(昭和50<1975>年, 笠間書院)『注釈万葉集<選>』(昭和53<1978>年, 有斐閣)『謎の歌聖 柿本人麻呂』(昭和59<1984>年, 新典社)王朝の歌人2『大伴家持』(昭和59<1984>年, 集英社)『万葉集全注 巻第十七』(昭和60<1985>年, 有斐閣)『大伴家持作品論攷』(昭和60<1985>年, 塙書房)『万葉集の作品と歌風』(平成3<1991>年, 笠間書院) 『万葉集の時空』(平成12<2000>年, 笠間書院)編者『万葉集物語』(昭和50<1975>年, 有精堂, 共編)『万葉集辞典』(昭和52<1977>年, 有斐閣, 共編)『万葉の歌ことば辞典』(昭和57<1982>年, 有斐閣, 共編)

1500夜目を執筆中の松岡正剛(3/11)

深夜から早朝にかけて、

キーボードの音が静寂を刻む。

たばこの本数とともに万葉への想いが深まる。