中村明一は、ぼくが大好きな尺八の名人である。

また、西洋音楽の理論にもジャズにもロックにも通じた

音楽的工学者であって、作曲家でもある。

その中村さんが「密息」に続いて

「倍音」の謎に挑戦して、本書を書いた。

ここには「日本」および「日本人」の秘密が

風土・言葉・発声・楽器・コミュニケーションを

めぐって、いくつか指摘されている。

親しみやすく書いてはあるが、

後半に進むにしたがって、かなり高度になる。

この意図を、諸君は受け止めなければいけない。

1998年4月初め、芦ノ湖にタカネザクラが咲いたころ、松岡正剛事務所は「未詳倶楽部」を発足させた。これはぼくのプライベートクラブで、推薦者がないと入れない。年に1~2度、日時と場所だけを会員に知らせ、そこに集まってもらうという妖しい趣旨だ。

必ず特別のゲストが登場するのだが、その名は伏せてある。だから会員はその場に来て見なければ、当日は誰がゲストかも何が催されるのかも、わからない。だから“未詳”の倶楽部なのである。これまで山口小夜子、熊倉功夫、柳家花緑、田中優子、内田繁、エバレット・ブラウン、西松布咏、加藤和彦、大倉正之助、高橋睦郎、美輪明宏、安田登、岡野玲子、松本健一、上田宗箇、本条秀太郎、楽吉左衛門さんら、50人のゲストに参加してもらった。会員は150人ほどになる。この中から太田真千代・平野雅彦・堀口裕也君ら、最初期のイシス編集学校の師範代が誕生した。

この未詳倶楽部の第3回目の例會を同じ年の9月に掛川で開いたとき、ゲストに中村明一さんに来てもらった。息を呑むほどすばらしい尺八の演奏と倍音についての講義をしてもらった。教会堂では越智兄弟のパーカッションとのコラボも盛り上がった。

もう14年ほど前のことだ。本書には、そのときの和風な宿屋の大部屋での講義の骨子がすべて披露されている。

「連塾」第1期 第四講「文」は記憶する

目の言葉・耳の文字・舞の時空・音の記譜

―インタースコアとインタラクティブシステムの歴史

(2004年3月13日 東京赤坂・シスコシステムズ セミナールーム)

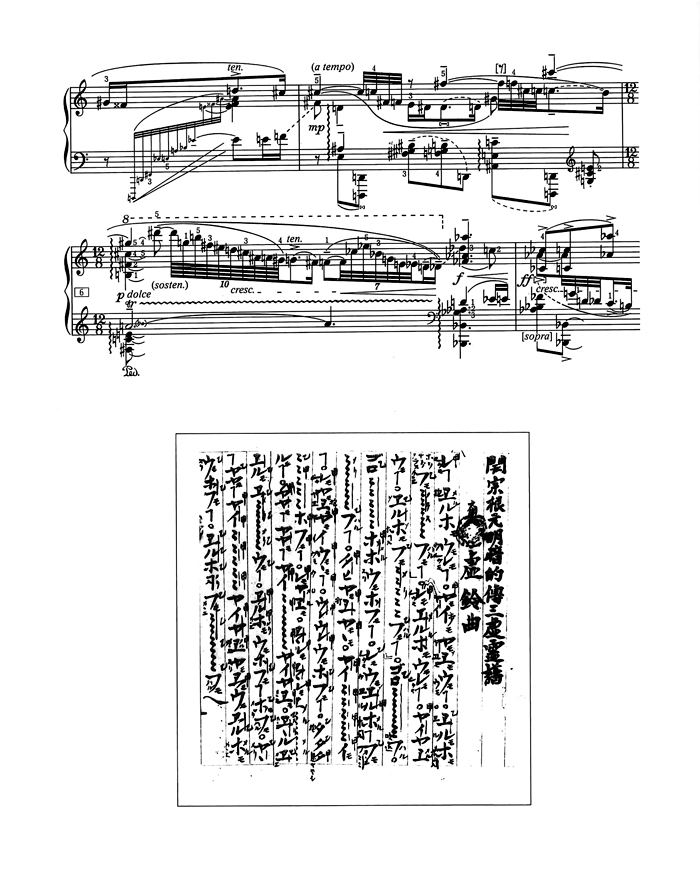

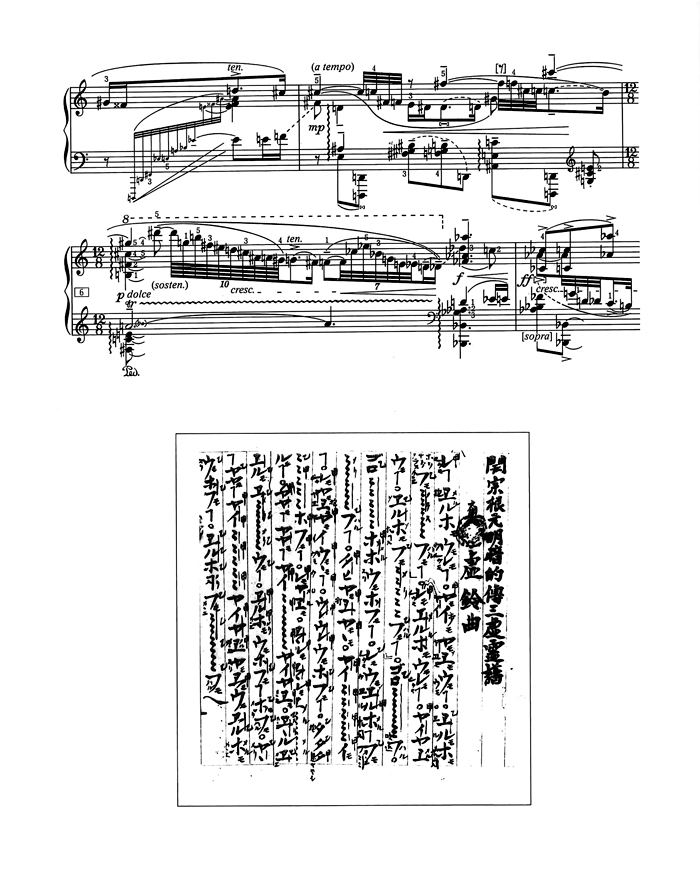

ゲストで中村さんが登場し、五線譜では明示できない

尺八のスコアリングの妙を語り、「鶴の巣籠」を演奏した。

中村さんは横浜国立大学の、れっきとした工学部の出身だ。専攻は量子化学である。バークリー音楽院でジャズ音楽とともに西洋音楽の作曲技法の基礎を叩きこまれ、ニューイングランド音楽院大学院では音楽理論全般を修めた。十二平均律を徹底的に叩きこむバークリー・メソッドを完全に身についている人なのだ。

が、個人的な趣味ではロックから音楽にのめりこんでいった人だ。最初はジミ・ヘンドリックスだったらしく、ジミ・ヘンをきっかけにエレクトリックギターの音響力に傾倒し、このときすでに、エフェクターによるファズやワウワウがもたらす倍音効果に魅了されていた。

やがて現代音楽にも耳を傾けるようになり、ストラヴィンスキー、シェーンベルク、バルトーク、ベルクに酔ったあと、そのまま現代日本音楽の鑑賞にも進むと、ここでかの武満徹(1033夜)の『ノヴェンバー・ステップス』に出会った。ところが中村さんの魂を奪ったのは、武満音楽の全貌でも作曲法でもなく、横山勝也の尺八の音だったのだ。何だ、何だ、このすごい楽器は。これはエレキなどの比ではない。とんでもなく深い音響世界だと驚愕し、この直後に横山勝也の門を叩くいた。

本書にも書いてあることだが、最初に横山師がナマで吹いて聞かせてくれた一曲が決定的だった。根笹派錦風流の『調』(しらべ)である。たちまちせめて「さわり」だけでも吹けるようになれるのなら死んでもいい、と思うほどに感動したという。

その後、中村さんの尺八は循環呼吸による超絶技法に達した。正確には「密息」による呼吸法だ。ぼくはそれまで山本邦山の尺八にも痺れていたし、海童道宗祖の法竹(ほっちく)にも関心をもっていたのだが、中村さんの超絶技法を聞いて腰が抜けるほどになった。

密息というのは、骨盤を後ろに倒し、おなかをふくらませたまま横隔膜だけを上下させて呼吸する気息法のことである。腹式呼吸ではない。いまは特殊に感じられるかもしれないが、中村さんの説では、日本人は江戸時代までほとんどがこの呼吸法ができたという。のみならず右手右足、左手左足をほぼ同時に振って歩く「ナンバ歩き」などもこのヴァージョンだった。密息は身体をきわめて安定させ、多様な変化の対応にも敏感になるので、武道者たちもさまざまな訓練をした。

中村さんはこの密息のプロ中のプロなのだ。呼吸の習熟者なのだ。それを尺八の奏法に徹底的に重ねていった。

密息はほとんど体の上下動をさせないから、身じろぎもしないで尺八が吹ける。ジャズのトランペットやサックス奏者たちが吹くたびに体を上下にし、その激しいパフォーマンスで聴衆が引き込ませているけれど、中村さんはまったく逆なのだ。まことに静かに吹きながら、呼吸だけを長々と循環させる。多量に空気を吸いこむことができるから、横隔膜が生きもののように密息をもたらしつづけ、尺八の音を切らさない。

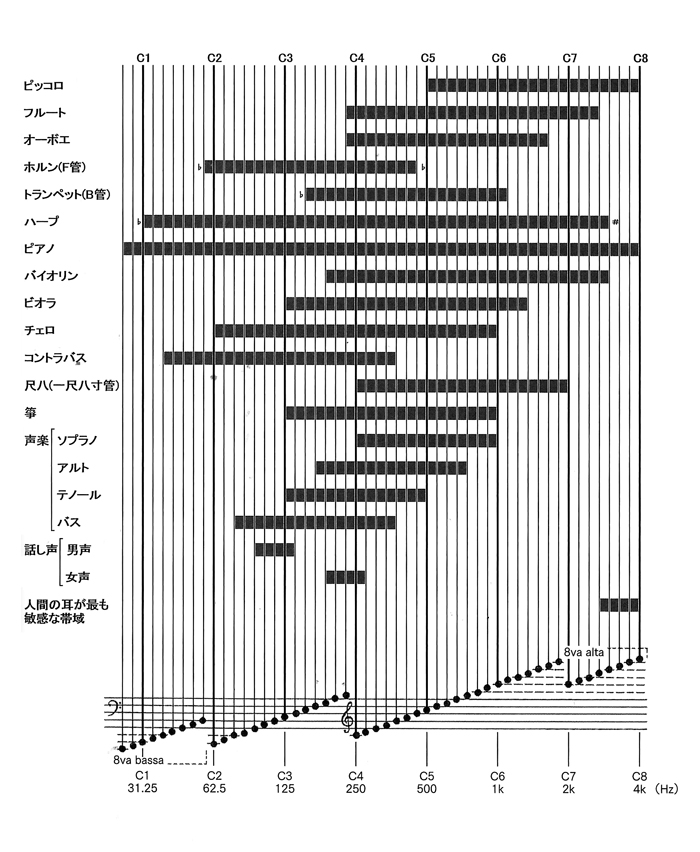

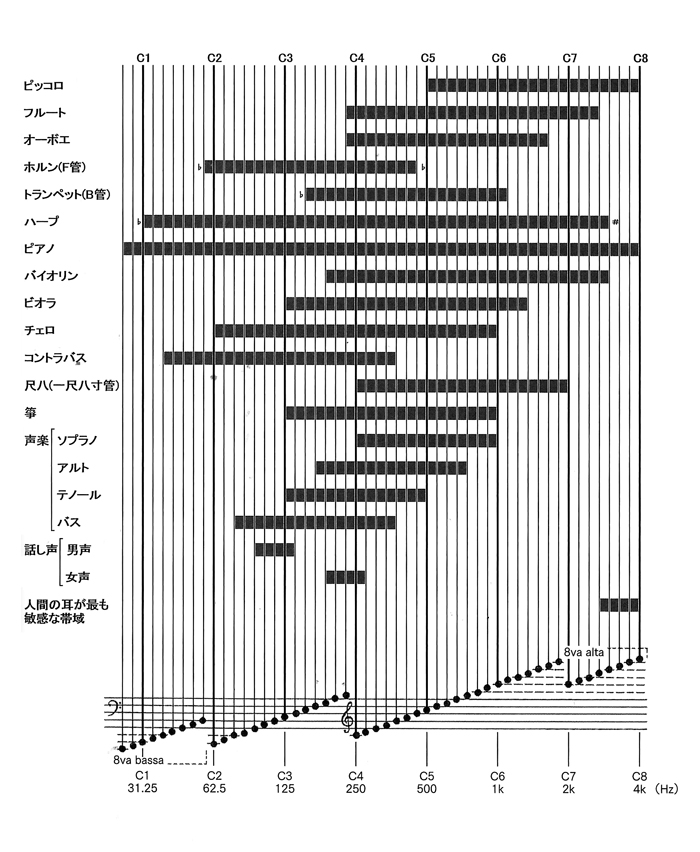

いろいろな楽器の音域

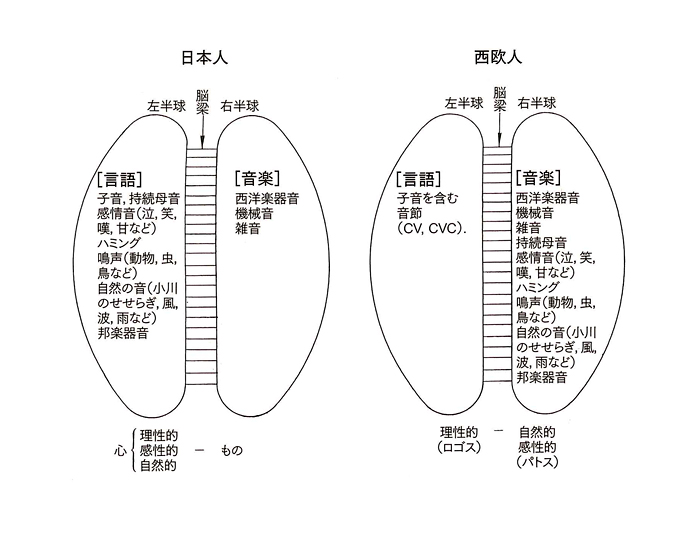

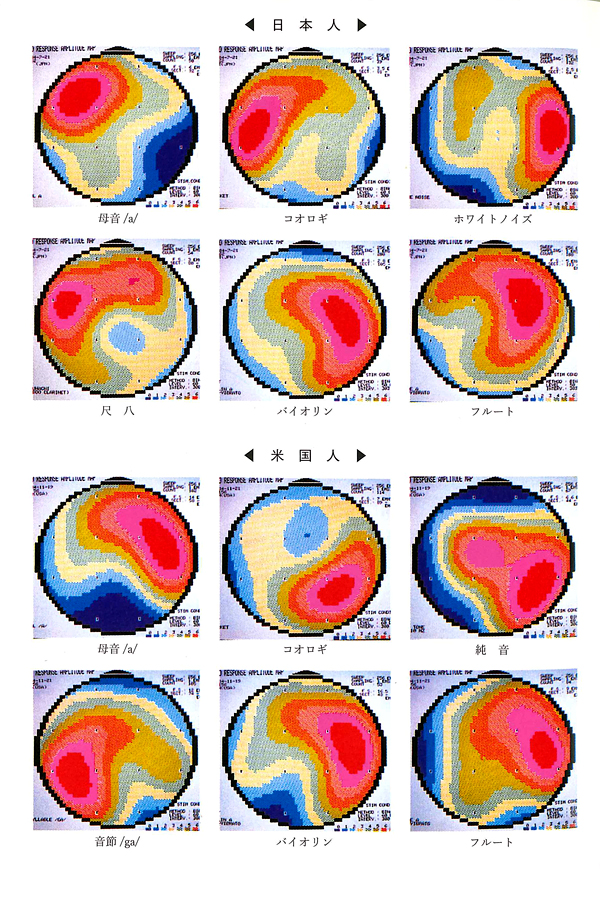

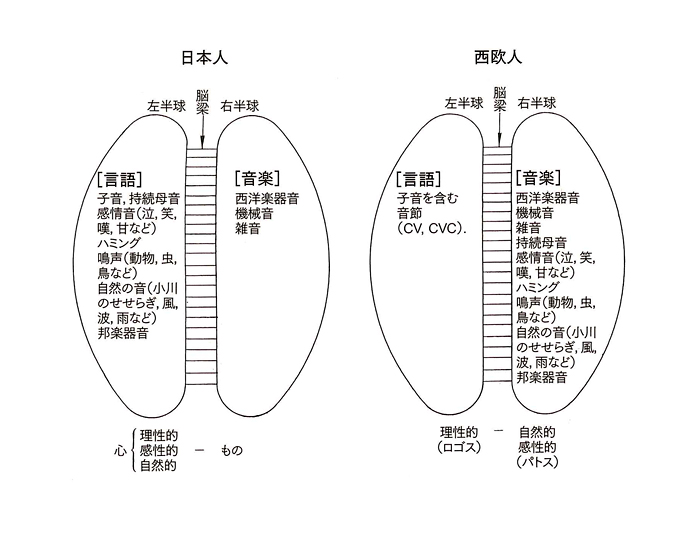

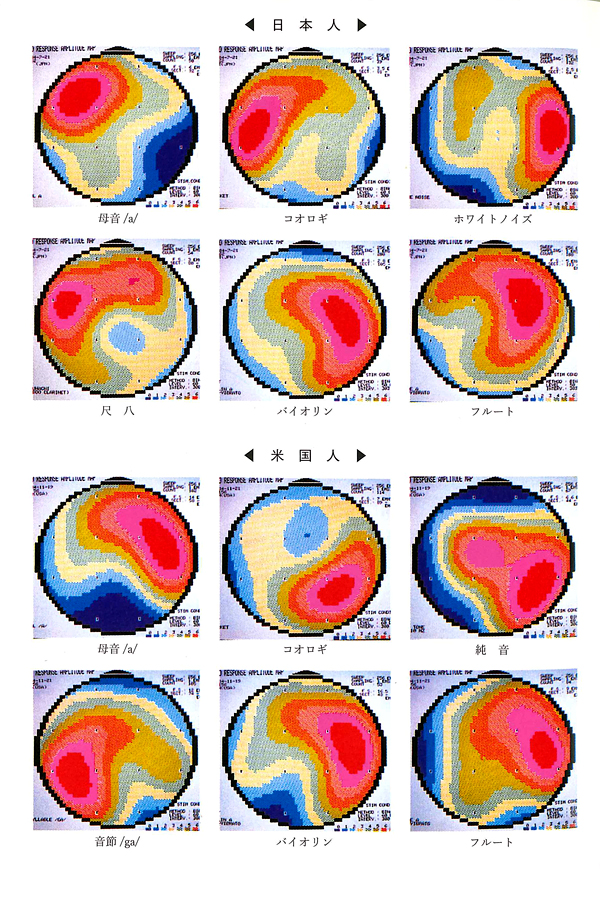

日本人と西欧人の聴覚優位性パターンの比較。

(角田忠信『脳の発見』大修館書店)

音や吹き方がすばらしいだけではない。そこからは中村さんが一心に尺八にこめる思想が伝わってくる。

ぼくはこんな奏法があるとは思いもよらなかった。衝撃だった。静かなのに、強靭なのだ。まるで武道の神技(かみわざ)なのである。淡々たる境地の奥で呼吸が最大限に鞴(ふいご)のごとく律せられ、たちまち空気を振動させている。音の出方、強弱のつなぎ、切れぐあい、間の出没、引っぱりの自在、何もかもがみごとに極まっている。

かつて筑摩書房のエディター藤本由香里(今は大学教授)は、ぼくの『フラジャイル』(現在はちくま学芸文庫)の帯に「弱さこそ最も過激である」というコピーを選んでくれたものだったが、まさにそれなのだ。最弱音にさえラディカルな振動があるのだ。

しかも、これは武道なのではなく、音楽なのである。それも尺八というきわめて難儀な楽器から生まれている音楽なのだ。

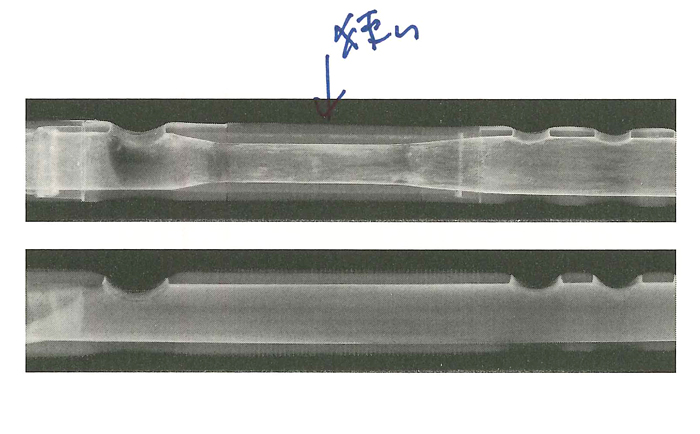

尺八はリードのないエアリード楽器だ。中国から6~7世紀ころに日本にもたらされた。正倉院に6孔3節の8管の遺品が所蔵されている。いつしか雅楽の編成の中で篳篥(ひちりき)・龍笛(りゅうてき)とともに使用するようになった。

この中国伝来の尺八は南米のケーナのような縦笛で、指孔が表に5つ、裏に1つある。とくに特徴はなく、世の中の縦笛が出す音に近いと思ってもらえばいい。そのため、音が龍笛と似通った音質だったので、平安期の半ばには雅楽の編成から外れてしまった。

次に尺八に似た笛が文献に登場するのは鎌倉末期か、南北朝から室町期あたりのことで、今度は「一節切」(ひとよぎり)という一節の竹を切り出したものになった。中国伝来の縦笛より長くなったが、それでも33センチほどだ。5孔1節。真竹の節が一つで、指孔は表に4つ、裏に1つ。それでも北条幻庵・大森宗勲などの名手も出たようで、その音色を好む者は一節切の調べの印象をさまざまな和歌に詠んだ。

その後、田楽法師などの遊芸人のなかに一節切で遊ぶ者があらわれて、各地で一節切を吹いては物乞いをするようになった。これを「薦僧」(こもそう)という。これがのちの虚無僧(こむそう)のルーツだ。はっきりはしないのだが、一休(927夜)が好んで吹いたという記録もある。

しかし今日の尺八同様のものがあらわれるのは、やっと16世紀をすぎてからのことだった。三味線の登場とともに改良されたのであろう。これで竹の節は7つとなり、長さも一尺八寸(約54センチ)に大きくなった。この長さから「尺八」の名称が定着した。

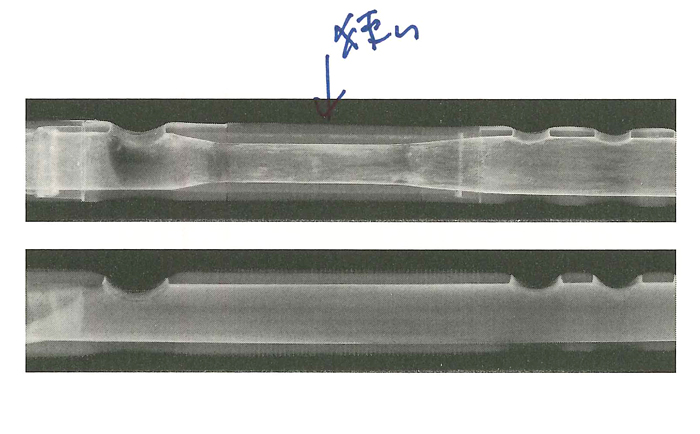

上:能管のレントゲン写真。

左の歌口と右の指孔の間の部分が狭くなっているのがわかる。

下:龍笛のレントゲン写真。

外見は能管と変わらないが、管内の広さが一定している。

撮影:神庭信幸

上:西欧音楽の楽譜

シマノフスキ作曲「12 Etudes」

(森安芳樹・田村進[編集・校訂・運指]

『シマノフスキ全集 第三巻』[春秋社]より)

下:尺八の楽譜「真虚鈴曲」

(山上月山訳・編『勝浦正山遺譜』より)

この一尺八寸の尺八は音楽的にも社会的にも、かなり特別で破格なシンボルになっていった。主に普化宗(ふけしゅう)によって広まったのだ。普化宗は唐の普化禅師を開祖とする禅の一派だが、日本では心地覚心が入宋して持ち帰ったのちは独自の発展をした。

関ヶ原や大坂の陣が終わり、元和偃武(げんなえんぶ)となった社会で武士たちが大量にあぶれて浪人になったとき、浪人は幕府にさまざまな要求を認めさせようとしたのだが、直参・旗本・御家人・役方・番方・町奴などの意図はそれなりに採用されたものの、そのほかの浪人は武家諸法度などが厳しく、なかなか正業にはつけない。

そこで尺八を得意とする浪人たちが、普化宗の禅僧として武士同様の特権を要求した。行乞(ぎょうこつ)する虚無僧として諸国の往来自由を認めさせ、寺院の宿泊を優遇させ、托鉢認可の特権を要望した。

幕府はこれを正式には認めなかったのだが、あえて黙認した。どんな反乱や決起も許さなかった幕府としては、適度に武者僧が社会に散らばっていたほうが各地の無法者っぽい浪人を管轄できるからである。管轄には京都妙安寺、下総一月寺、武蔵鈴法寺などがあたった。かくて盛時には全国各地に100を越す虚無僧寺ができあがって、虚無僧には鑑札が発行され、鎖国社会のなかにきわめて特異な尺八ネットワークが広がっていったのである。

虚無僧にとって尺八は「法器」である。法器は修行の法具のことをいう。ふつうならこれは楽器としての使い勝手を狭くしたはずだ。法器だから楽器としての工夫や装飾もない。木魚や鉦や神社の鈴を思い浮かべればいい。

しかしながら、このことが尺八の可能性を絞ったようでいて、かえって逆に尺八の可能性を深化させ、広げていった。

関ヶ原以降、サムライたちは私乱や騒乱を禁止されたぶん、しだいに刀剣による内面修行をするようになった。塚原卜伝から宮本武蔵(443夜)にいたるまで、柳生宗矩(829夜)から山本常朝の『葉隠』(823夜)まで、それぞれが武道・士道を磨くことになった。街頭で刀を振りまわせなくなったぶん、果たし状を出し、公然の監視のもと技を競わざるをえなくなったのだ。そこに心技のレベルが深掘りされていった。

もともとがサムライだった虚無僧にもこの修行性が及び、ひいては尺八の奏法に内面的秘法ともいうべき深みを与えていったのだ。深編笠をかぶった有髪の虚無僧の特異な出で立ちとともに、尺八もかなり特異な楽器になっていったのだ。しばしば「一音成仏」ともいわれる。

尺八は指孔が5穴しかないにもかかわらず、大きな歌口からの息の吹き込み方で3オクターブにわたる音が出る。楽器の基礎としては基音しか用意していないのに、全音域にまんべなく微分音や倍音を出すことができる。ホワイトノイズも出る。

こんな楽器は世界にはない。リードがないのだから容易には音は鳴らないのだが、口と歌口が近いことを活用して修行をすれば、「ムライキ」「カザイキ」と呼ばれてきたように、呼吸力によってはまさに無限の可能性を創発できる。虚無僧たちはさまざな秘曲を生んだ。いまではこれらを「虚無僧尺八」あるいは「古典本曲」という。

中村さんは横山勝也の根笹派錦風流の『調』を聞いて以来、この可能性の深さと大きさに気がつき、のめりこんでいったのである。のみならず密息の多様性に着目し、自身で他の追随を許さない超絶技法にまで達した。

やがて中村さんは密息の研究とともに、倍音の研究に入っていく。倍音にこそ尺八の秘密がひそみ、倍音にこそ日本人が感じるべき音楽の課題がひそんでいると見えたからだ。本書はその成果をまとめたものだった。

音は振動によって伝わる。媒質が空気であるか水中であるか金属や木や竹かによって、この振動数が変わる。

振動はHz(ヘルツ)であらわす。周波数にあたる。1秒間に440回の振動ならば440Hzで、これは時報や音叉の周波数になる。われわれのふだん話す声では、男なら100~150Hzが、女なら200~300Hzが出ている。ソプラノの上限なら1・3キロHzになる。

しかし、音というものは一つの音として聞こえている場合でも、必ず複合音でできあがっている。さまざまな音の成分がいくつもの周波数を混じらせている。それが音というものだ。それをまとめて「音色」(おんしょく)というのだが、その音色を構成しているのが「倍音」なのである。英語ではオーバートーン(overtone)とかハーモニックス(harmonics)という。

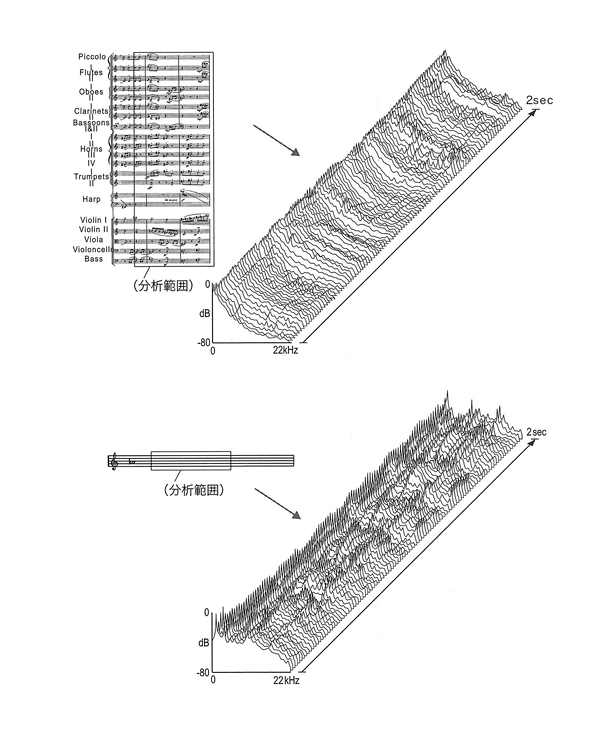

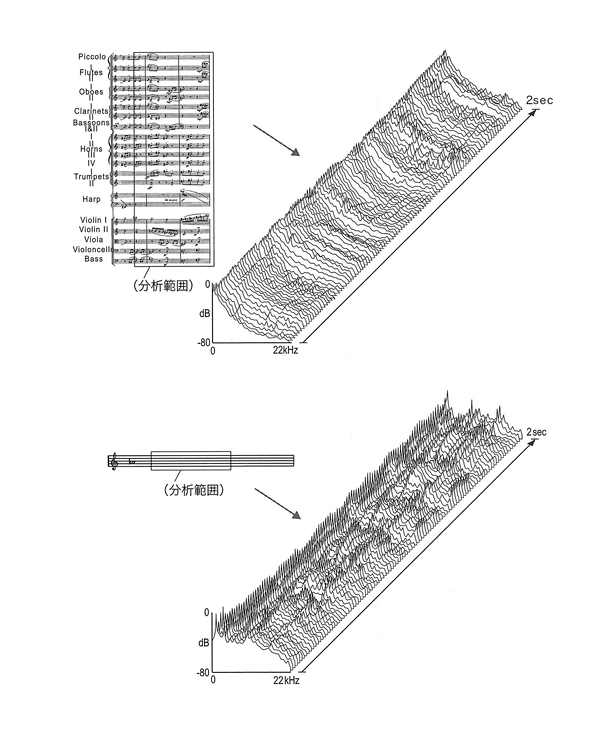

上:オーケストラ演奏の音の周波数解析図

(ブリテン「青少年のための管弦楽入門」から「フーガ」の一節)。

演奏:ボストン交響楽団。楽譜原図はBoosely&Hawkes刊。

下:尺八演奏の周波数解析図(琴古流本曲「一二三鉢返し調」の一節)。

演奏:納富寿翁。

どんな音であれ、その音の成分のなかで周波数が最も小さいのが基音で、そのほかが倍音になる。

基音は純音ともいう。ピアの基音は上限が4キロHz、倍音は7キロHzまで出る。基音が高いからといって、聴こえてくる音の倍音が高いとはかぎらない。尺八は基音の上限は2キロHzくらいだが、倍音はなんと200キロHzまで出せる。

音は波動だから粒子ではあらわせないが、わかりやすくするために仮に数学の「点」と同様に「音子」(おんし)という仮想子を想定してみると、音子はその構成のありようによって音量・音高・時間的位置などを組み合わせた音になる。一般に一つの音と聴こえていても、音はいくつもの音子を含んでいるものなのである。

その音子が垂直的に重なったばあい、その一番下が基音となり、その上にあるのが幾層もの倍音だということになる。

その倍音を調べてみると、基音の振動数に整数倍で作用する「整数次倍音」と、整数倍以外の不規則な倍音を出す「非整数次倍音」とがあることがわかってきた。

弦をピーンと張って指で弾いて振動させると、弦は全体に揺れるだけでなくて、2分の1、3分の1、4分の1‥‥n分の1というように、基音の整数分の1の長さを波長とする振動を同時におこしている。一本の弦はそのように複相的に鳴っている。これが「整数次倍音」である。ヨーロッパのクラシック音楽の多くは基音と低次の整数次倍音で構成されている。

これに対して、弦がどこかに触れたりしてやや不規則に感じる音が出ているとき、この倍音を「非整数次倍音」という。三味線のサワリはわざと非整数次倍音を強調するので有名だが、それだけでなく日本の多くの伝統楽器は非整数次倍音が出るように改造された。驚くべきことだ。

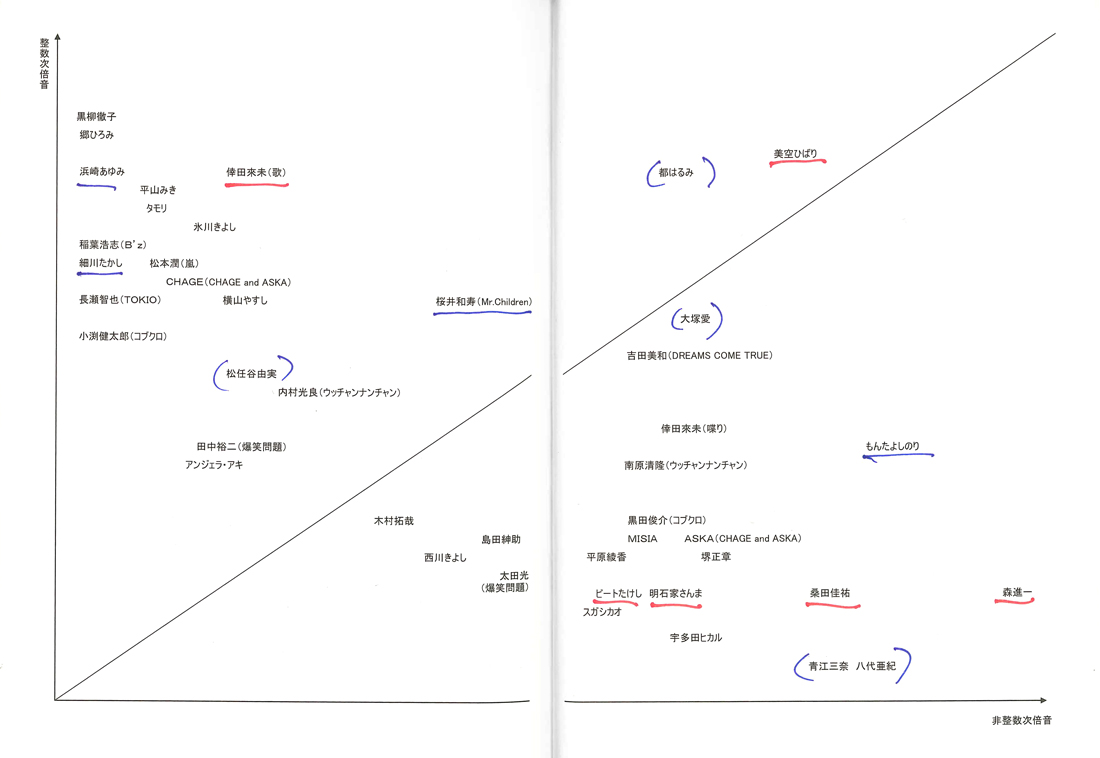

本書は、この整数次倍音と非整数次倍音を楽器・歌謡・人声などの具体例で比較して、倍音世界というものがいかに生活や芸術に染みわたっているかを解説した。中村さんはいろんな説明をほどこしてはいるが、それをまとめてみると、次のようになる。

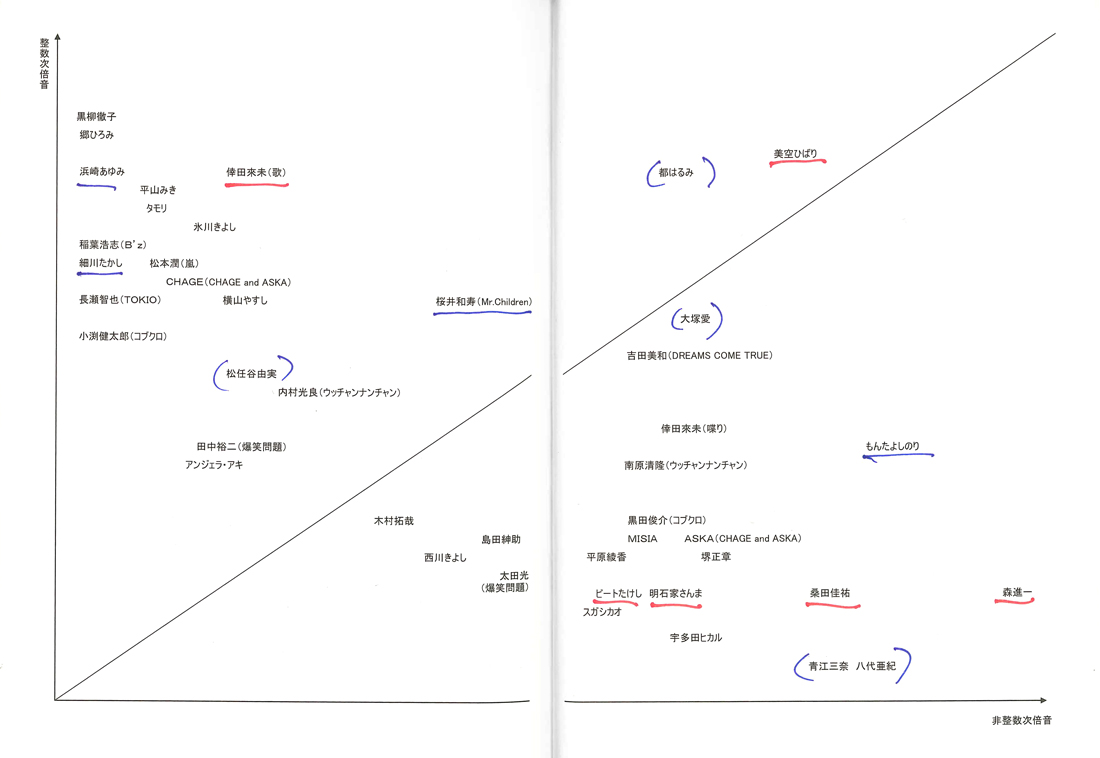

★整数次倍音が強い例

楽器‥‥オーボエ、チャルメラ、バグパイプ、篳篥(ひちりき)、

チベタン・ボウル、仏壇の鈴(りん)

歌謡‥‥民謡、謡曲、声名(しょうみょう)、長唄、地歌、

ブルガリアン・ボイス

人声‥‥美空ひばり、都はるみ、松任谷由実、B’z、浜崎あゆみ、

倖田來未、嵐、黒柳徹子、タモリ、エディット・ピアフ、

ジョン・レノン、ボブ・ディラン、田中角栄

印象‥‥普遍的、荘厳、宗教性、カリスマ性、宇宙的、神々しさ、

明朗性、リラックス、豊かさ、陶酔感

音響‥‥基音の整数倍、正規の波形、母音的

★非整数次倍音が強い例

楽器‥‥尺八、琵琶、能管、三味線、ケーナ、バンパイプ、

さまざまな打楽器

歌謡‥‥説経節、義太夫節、浪曲、ブルース、ジプシー歌謡

人声‥‥森進一、青江三奈、八代亜紀、もんたよしのり、桑田佳祐、

宇多田ヒカル、EXILE、西川きよし、ビートたけし、

堺正章、明石家さんま、太田光、ヘレン・メリル、

ロッド・スチュワート、ブルース・スプリングスティーン、

竹本住太夫、小泉純一郎、ハスキーボイス、

ウィスパーボイス

印象‥‥情緒的、親密感、心地よい逸脱、渋み、説得力、

かさかさとした感じ

音響‥‥基音の非整数倍、不規則な波形、子音的

これらはむろんはっきり分かれているわけではない。また、両方を巧みに使い分ける楽器や歌手も少なくない。美空ひばり・森進一・都はるみは二つを超絶的に組み合わせながら唄っている。

楽器では、たとえばシタールやタンブーラは整数次倍音と非整数次倍音の両方が出せるように、共鳴弦によって特定の倍音を強調して独特の倍音構造を奏でられるようになっているし、ジミ・ヘンドリックスやエリック・クラプトンによって高度なテクニックで演奏されるようになったエレクトリックギターは、ギターアンプのヴォリュームを大きくすることで音を歪(ひず)ませて整数次倍音をつくり、弦にピックが当たったり擦れたりすることて非整数次倍音がかぶっていくようになった。

演歌以外の歌手でも、ドリカムの吉田美和は声を張って整数次倍音を出し、少しかすれさせて非整数次倍音を出す。大塚愛もそうしている。整数次倍音と非整数次倍音は対立しているわけではないのである。

一方、とくに両方の倍音をやたらに駆使するのが、ボーカリゼーションならモンゴルのホーミーや、楽器なら口琴やオーストラリアのディジャリドゥである。これはかなり自己陶酔的になる。

逆に、倍音を少なくさせて特色を出しているのが、楽器ならフルートで、歌唱法ならグレゴリア聖歌やファルセットやヨーデルの唱法だ。そのためフルートは「やわらかい」と感じる。ギターやバイオリンで倍音を少なくする奏法は「ハーモニックス」「フラジオレット」などと呼ばれてきた。

倍音ダイアグラム

倍音成分によって配置した歌手、芸能人の声。

本書は、日本語についても仮説のいくつかを紹介していて、そもそも日本語がとみに倍音を活用してきた言葉であったことを訴えている。こういう見方は、これまでほとんどなかったものだった。

もともと西洋音楽はドレミのような扱いやすい音楽要素をつかって、そこに階層性や優先順位をつけながら、あたかも石積みのごとく音楽構造を組み上げていった。ヒエラルキーの音楽なのだ。それゆえ倍音に対してもすこぶる構成的であり、再現性や伝達性を容易なものにしてきた。このことはヨーロッパの言語構造とも対応しているはずである。

これに対して日本音楽は、ややもすれば移ろいやすい従構造的な要素群をつかって、倍音構造そのものが変化するような音楽を組み合わせてきた。組み立てたのではない。組み合わせてきたのだ。

ここには、日本語の音楽的ないしは音響的な特質がもたらしたものがあったはずである。それだけではなく、四季と朝夕の微妙な変化、木造建築性、頷き方、呻き方、擬音の多さ‥‥なども影響しただろう。中村さんはそこに注目した。

ただし最近の日本人の発声にはいろいろな変質がおこっていて、歌手が高い声を出すために大きく口をあけたり、アナウンサーがソフトで聞き心地のよい声をつくっているために、倍音がかなり細ってきていることに、中村さんは警鐘を鳴らしもしている。倍音が少ない発声をすることは日本語らしさを潰しているといえるからだ。

倍音を通して民族や文化の歴史と特性を眺めてみることは、音楽人類学も気が付いていなかったことだった。ぼくは日本語と音楽をつなげて論じている姿勢におおいに共感する。

本書は後半にさしかかるとコミュニケーション文化の本質に突き進んでいく。まずは言語的コミュニケーションにも、メディア伝達や双方向にとどまらない「同期的コミュニケーション」の可能性がありうることを説く。ここではスティーヴン・ストロガッツの『SYNC』(早川書房)などにも言及される。この本はぼくもいずれ千夜千冊しようと思っていた本だ。

さらには非言語的コミュニケーションにひそむ誘発力や共感力の意義を追求する。これは身体や仕草のコミュニケーションがいかに豊富な情報編集力を発揮しているかということを強調したもので、本書の白眉となっている。音響模倣性、擬音性、掛け声、同意感覚、集合性が浮上する。

こうしてわかりやすく書きながらも、しだいに深奥の音楽論に達しようとする本書は、次のことを示唆して擱筆される。

「私たちにとって、音が非常に重要であることは、誕生するときと死ぬときの状況を考える、よりあきらかです。私たちは、この世に現れるときに目は見えませんが、音を聞きながら現れる。この世をさるときも目を閉じ、周囲の音や自身の心臓の音を聞きながら、旅立っていきます」――こういうものだ。空海ならこう書いただろうか。

「生まれ生まれ生まれて、生の始めに発して聞こゆるもの、死に死に死んで、死の終わりに消息するものなり」と。

脳波トポグラフィーを使った大脳半球優位性の測定データ。

(日本人と米国人の比較)

『倍音:音・ことば・身体の文化誌』

著者:中村明一

発行者:神田明

発行所:株式会社 春秋社

2010年 10月30日 初版第1刷発行

装幀:辻修平

印刷所:萩原印刷株式会社

【目次情報】

はじめに 第三の耳―最後に残された「魔法」

第1章 不思議な現象

第2章 倍音とは何か

第3章 メディアを席巻する倍音

第4章 日本という環境・身体・言語

第5章 日本文化の構造

第6章 超倍音楽器、尺八

第7章 人間にとって音、音楽とは何か

終章 未来の響きに耳を澄ます

あとがき

参考文献一覧

著者紹介

【著者情報】

中村明一(なかむら・あきかず)

横山勝也師、多数の虚無僧尺八家に尺八を師事。NHK邦楽技能者育成会卒業。米国バークリー音楽院にてクラシック・現代音楽の作曲とジャズ理論を学び、最優秀賞を得る。米国ニューイングランド音楽院大学修士課程作曲科及びサード・ストリーム科で奨学生として学ぶ。外務省、国際交流基金などの派遣により、世界約30ヶ国各国で公演。全世界40局余の放送局に出演。

虚無僧に伝わる古典曲を拠り所としながら、ロック、ジャズ、現代音楽、即興演奏、コラボレイション等にも幅広く活躍。

自ら開発した方法による循環呼吸(吹きながら同時に息を吸い、息継ぎなしに吹き続ける技術)を自在に操る尺八奏者であり、かつ作曲・編曲家としても活躍し、ドイツ国営放送、フィンランドのジャン・シベリウス弦楽四重奏団など各方面より委嘱作品多数。

邦楽の新しい可能性を求めて、コンサートのプロデュースも行う。また現在、尺八と箏によるバンド「Kokoo(コクー)」を率いて活動中。

第19回松尾芸能賞受賞。日本コロムビアよりリリースしたアルバム「虚無僧尺八の世界 薩慈」により平成11年度文化庁芸術祭レコード部門優秀賞およびコロムビア・ゴールデン・ディスク賞特別賞受賞。第18回文化庁舞台芸術創作奨励賞。日本現代音楽協会会員。

▷ 春秋社『倍音』特集ページ「こころに響く音の謎。日本人の脳と身体に眠る驚きの秘密とは…」