東晋・宋・斉・梁・陳が六朝である。

いずれも建康(南京)を都とし、

江南に浪漫溢れる南朝文化と

山水文化をもたらした。

実際の政治社会は北魏との対立などで

すこぶる波瀾万丈であったけれど、

東晋の王羲之、宋の陶淵明、

梁の武帝らが時代を深く物語った。

なかでも王羲之がさまざまなことを代表する。

かの有名な「蘭亭叙」の次の結語の一文は、

3・11の日本にもあてはまろう。

「後の今を視るは、またなお今の昔を視るがごとし」。

しばしば「六朝の書、唐の詩、宋の画」という。六朝が書の時代といわれるのは、六朝最初の東晋に書家の王羲之・王献之の親子やその書をとりかこむ文人たちが出現したからだ。親子は同時代に「二王」とよばれ、なかでも王羲之はその後ずっと「書聖」と称賛されてきた。

しかし六朝を書や王羲之たちだけで語る前に、そもそも六朝文化がなぜ芽生えたのか、そこを知っておく必要がある。「二王」をめぐる歴史だってけっこう波瀾に富んでいた。

王羲之の一族は「琅邪臨沂の王氏」という名門である。琅邪(ろうや)の臨沂(りんぜき=現在の山東省)という土地に発した一族だった。その王氏の一族が名門家系に名をつらねることになったのは後漢末の王祥からのことで、王祥は当時の二十四孝の一人に数えられるほどの清貧の士であった。王祥のことはわが国でも御伽草子などにも採録されているが、中国では『世説新語』にその行状が語られてきた。

王祥には異母兄弟がいた。王覧である。王羲之の曾祖父にあたる。琅邪出身の当時のトップ貴族だった。

王祥も王覧もそれなりに出世して、王祥は西晋の司馬炎のもとで高い役職の太保に、王覧は光禄大夫になった。しかし西晋は潰え、五胡十六国が乱れて八王の乱がおこり、中国は370年にわたる魏晋南北朝に揺れていった。

このなかで華北を統合できたのは前夜(1426夜)でも述べたとおり、道武帝や孝文帝の北魏であるが、中国全土を統一できたのは西晋だけだった。しかしながらその西晋も胡族たちの激しい出入りのなか、江南に逃れて東晋にならざるをえなかった。

が、それが六朝文化を花開かせることになる。

江南に移動する計画を律したのは、八王の一人だった司馬迪の直系にあたる琅邪王の司馬睿(しばえい)である。その懐刀として、王覧の孫にあたる王導や王敦、および王羲之の父の王曠がいた。

司馬睿は都督揚州諸軍事という役職をもって江南一帯の軍事権を掌握すると、王導らを引き連れて建康(南京)に移り、ここに東晋を建国して元帝となった。

このとき地元の貴族のリーダー顧栄とともに建国事業に携わったのが、王導・王敦・王曠らの王氏一族なのである。そのめざましい活躍の様子は「王馬、天下を共治する」と言われた。王氏と司馬氏が江南の天下を治め、貴族による門閥政治を確立したというのだ。ただ王曠は壮年に達することなく病いに倒れ、その家督を王羲之が継ぐことになった。

東晋は、王馬(王氏と司馬氏)のような外来の「僑姓士族(外来貴族)」と土地の豪族・貴族との結託で劇的に躍進した。たちまち江南が開発されて、クリークが網の目のように張りめぐらされ、低湿地は美田に変貌し、この地に移住してくる者が絶えなくなった。

その中心のひとつに会稽があった。現在の紹興である。あの紹興酒で有名な紹興だ。魯迅(716夜)の故郷でもある。山水がこよなく美しい。東山に居をかまえて、さっそく大通人ぶりを発揮したのは謝安(謝安石)である。いつも清談や詩作をものしながら、山水に遊ぶときは数人の伎女を連れていた。謝安は東晋きっての名門の出身で、東晋を救った政治家でもあった。

東晋が江南に新たな政治文化を広めつつあったころ、長江の上流地域で桓温が登場して、かつての荊州と蜀とをあわせもつほどの一大勢力になっていた。桓温は東晋にも関心をもったが、そこには征服欲が見え隠れしていた。これを阻止して東晋に六朝文化の礎えを確保したのが謝安だったのだ。

ちなみに謝安の弟の謝万(しゃばん)も清談が好きだった。談論風発の清談には詩人の許詢(きょじゅん)や孫綽(そんしゃく)も加わった。

351年のこと、そうした会稽の地に王羲之が右軍将軍・内史(長官)として赴任した。

王羲之はすぐに会稽の風水が大いに気にいって、ここを終焉の地に決めた。そればかりか、永和9年(353)の上巳(じょうし=3月3日)の節句の日、会稽山陰県の西南20里(7キロほど)の蘭亭に時の名士たちを招集し、世に名高い「蘭亭の盟」を結び、祓禊(ふっけい)の儀式(つまりミソギ)をおこなって、流觴曲水(りゅうしょうきょくすい)の宴を催した。

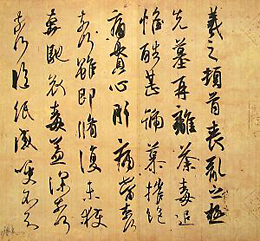

集まった名士は謝安、謝万、許詢、孫綽、支遁、王献之をはじめとした名だたる42人。春うららかな宴であった。そのうちの26人が詩作を寄せた。その詩作集『蘭亭集』の前序が王羲之の筆による、かの歴史上最も著名な書作品となった「蘭亭叙」なのである。すでに真蹟は失われているものの、古来、天下の名筆とよばれてきた。後序は孫綽がものした。

「蘭亭叙」は次の言葉で結ばれている。3・11以降の日本にこそ、この意味が響きわたる。まず綴る、「後の今を視るは、またなお今の昔を視るがごとし」というふうに。そして締めくくる、「世、殊(こと)なり、事、異なるといえども、懐(おもい)を興すゆえんは、その致(むね)一つなり。後の覧(み)る者は、亦まさに斯の文に感ずるあらんとす」というふうに。

「流觴亭」

王羲之たちが「蘭亭の盟」を催し、風流を楽しんだ場所。

(紹興市内「蘭亭」)

清流が流れる「流觴曲水」の跡

順番に杯をまわしながら、歌を即興で詠む宴を催した。

(紹興市内「蘭亭」)

王羲之という男の心情、なかなか掴めない。

なにより、とびきりの官吏だった。琅邪臨沂の名門貴族に生まれ、いずれも江南文化の誕生に寄与した王氏の血を承けて、かつ多忙きわまりない官吏の仕事をこなした。秘書郎から身を立てて、寧遠将軍、江州刺史、護軍将軍、右軍将軍、会稽内史という順に難職要職をまっとうしてきた。これらが王羲之が生涯でもった肩書なのである。ここまで、どこを見てもピカピカだ。

しかし、このような多忙きわまりない官吏であったにもかかわらず、王羲之は「逸民」たらんことをめざした。逸民については、ぼくも親しく『山水思想』(ちくま学芸文庫)や千夜千冊「陶淵明」(872夜)に説明しておいたけれど、逸民概念は中国文化における隠逸思想や狂草思想を解くうえでのキーコンセプトになっている。

逸民は、時や場面や思想者によって、隠者・処士・遺民・幽人・高士・隠君子・逸士・隠士などと示されてきた。そこには遁世・隠遁・棲遁・幽静・高踏、そしてときに清貧と高潔が、ときに狂乱と逸脱が、ともなった。

その出自において逸民があるのではない。「乱世」とともに逸民の志が出たのだ。その起源はすでに孔子の『論語』の伯夷・叔斉の兄弟のエピソードにある。殷末の孤竹君の二子とはいかにも昔すぎるけれど、いやそれでも、孔子だけでなく荘子(726夜)も孟子も、逸民にはただならない関心を寄せていた。そこには体制に対する根本批判があったからだ。

以来、竹林の七賢まで数多くの逸民がさまざまな噂をふりまいたのだが、王羲之はそうした逸民の行状に必ずしも賛同したのではなかった。謝万に送った尺牘(せきとく=書簡)には、こんなふうに書いている。「古来の隠逸者は髪を振り乱して狂人を装うか、あるいは故意に汚れた行為に出るかして、とかく容易ならざることでありました。しかし私はいま、坐したままで隠逸者となりおおせ、かねてからの志を実現することができたのです」。

どうも王羲之はアヴァンギャルドな逸民ではなく、「新たな逸民」の理想を探求したようなのだ。それを「タオ回帰」とでも言えばいいのか、それとも「山水合一」と言えばいいのか、ぼくはまだ迷っている。

王羲之の尺牘「喪乱帖」

(唐の内府で搨摸した摸本 宮内庁三の丸尚蔵館所蔵)

王羲之には7男1女がいた。長男の王玄之が早逝したのをのぞくと、王凝之・王粛之・王渙之・王徽之・王操之・王献之がいずれも成長して、献之の書がそうであったように、のちのち文人としての気質をあらわした。

よほど父親としての配慮があったにちがいない。本書にあれこれ案内されている数々の尺牘(せきとく)を見ると、王羲之は家族にはかなり優しく、しかも家長としての細かい気配りをしている。とくに「目前」ということを大切にしていたらしく、「少しでもおいしいものがあれば、みんなで分かちあい、目前をたのしんだ」といった表現が少なくない。

しかしよくよく考えてみると、この父親像と逸民への愛着は、本来なら同居しがたいものなのである。「目前」のアクチュアリティと山水に埋没する気質も、うまく重ならない。逸民の本質は逸脱を弄ばないにしても、「拙」あるいは「訥」ないしは「朴」(あらき)に、その精神と行為の根拠があったはずなのだ。

もうひとつ気になるのは、「仕」と「隠」とはそもそも別々の方向をむいている生き方であるはずなのに、これが王羲之においては連続できていたということ、またはデュアル・スタンダードになりえていたということである。

中国の官僚制度は、漢代の九品中正法このかたきわめて厳格で、上下をひどく決めたがるものとして機能した。

地方の仕官においても九品に品第(ランク)を分け、これを郷品(きょうひん)と名付けて、高位を「清官」と呼び、低位を「濁官」と呼んだほどなのだ。おまけに「上品に寒門なく、下品に勢族なし」と言われたように、高位高官には低い家柄がなく、低位の者には有力家族はいないというのが定番だった。これがいわゆる「譜牒」(家系書)として巷間にまで知れわたっていた。

王羲之の一族は、こうした高位高官の門閥貴族の家柄をほしいままにし、王羲之その人もそこそこの高位高官の日々をまっとうした。ただ、王氏が司馬氏とともに江南の建康に逃れてきたということ、そこが漢民族が初めて長江を渡った別天地であったということ、このことが従来の歴史にはまったくなかったことだった。

そうだとすれば、王羲之は「仕」と「隠」の同時成立を、この六朝建国の一大事において早々に果たしていたとも言えるのである。

さて、いまさらながらの話であるが、王羲之は天下の能書家であった。中国書道の議論は王羲之から始まると言っていい。

その書は「蘭亭叙」「十七帖」「楽毅論」「黄庭経」「東方朔畫賛」「孝女曹娥碑」「集字聖教序」などとしてのこされているが、どれもこれもが後世に集字されたか模刻されたかで、決定的にこれが真筆だと言えるものがない。ぼくが好きな「十七帖」にして、豬遂良(豬はシメスへん)、王知敬、王行真らによって整理表装されたうえ、解天畏による双鈎填墨(そうこうてんぼく)がされていた。

もっとも双鈎填墨とはいえ、その技能はまことに驚くべきもので、蝋紙を原本の上に重ねて籠字をとるか、遊糸筆で丹念に輪郭をとるという手法を、当代の最もすぐれた書芸者がとりくむのだから、ほとんど真蹟と見まごう出来栄えになるのである。それで王羲之鑑賞はほぼ十全でもあった。

それゆえ、かつて中村不折は「十七帖」について、草書は初めて王羲之によって完成された。「十七帖」の独草はその標本である。後代の草書の先祖である。連綿草も狂草も、みなこの独草から派生したと述べたものだった。

それはそれとして、王羲之がなぜこれほどの名筆に達したのかといえば、ひたすら一途に研鑽を重ねたのだろうとしか言いようがない。「蘭亭叙」は鼠髭筆(そしょひつ)をもって蚕繭紙(ざんけんし)に書きあげたことがわかっているのだが、こんな筆紙の組み合わせで柔らかく書き上げるのは至難の技である。王羲之自身、このときの書をその後も何度か浄書したにもかかわらず、ついに最初の書に及ばなかったと告白している。

しかし、今日伝えられてきた王羲之の書は、真行草いずれも完璧なのだ。それは逸民の書ではない。芸術家の書というべきである。ファインアートなのだ。それでもそういう王羲之をして「自論書」では、自分の書はまだ鐘徭(しょうよう・「よう」のフォントがない)と張之(ちょうし)には及ばないとしている。

この男、どうにもその心底をなかなか見せない深さに遊んだようである。それが六朝文化の到達点でもあったのだろう。

ところで六朝は東晋のあと、宋・斉・梁・陳と続いた。420年に劉裕(りゅうゆう)が東晋の最後の皇帝である恭帝を禅(ゆず)りうけ、武帝となって開いたのが宋朝である。

文帝のときに「元嘉の治」を栄えさせ、人口517万人を擁したものの、あとがひどかった。北魏の討伐を計画してもののみごとに失敗した。文帝は皇太子に殺され、その皇太子も弟に殺され、孝武帝は子供16人が殺害されて、宋朝は滅んでいった。

宋については、やはり陶淵明(872夜)が「仕」から「隠」に転じて桃源郷を謳ったこと、『宋書』倭国伝に「倭の五王」のことが克明に綴られていることが、欠かせない。

次の南斉は蕭道成が建国するが、さしたる成果もなく、梁がこれを継承して蕭衍(しょうえん)が武帝として50年ほどにわたって君臨した。梁の武帝は「三宝の奴」となることを表明したため、ここでまた六朝独特の文化が開いた。とくに仏教と漢詩である。六朝は、のちに「南朝四百八十寺、多少の楼台煙雨の中」とうたわれるのだが、それらの多くを武帝が建てたか、支援した。

前夜(1426夜)にも書いたけれど、このとき南インドあたりから碧眼巨怪のボーディ・ダルマがゆらゆらと揚子江(長江)を渡って梁に入ったのである。貧相な赤衣のダルマの異様な噂を聞いた梁の武帝は宮廷に呼び、どのようにしたら仏教的安寧が得られるのかと尋ねると、ダルマがそこで答えたのが有名な「安心立命」の問答である。禅林では「安心問答」(あんじんもんどう)と呼ばれてきた。ぼくがけっこう気にいっている問答だ。

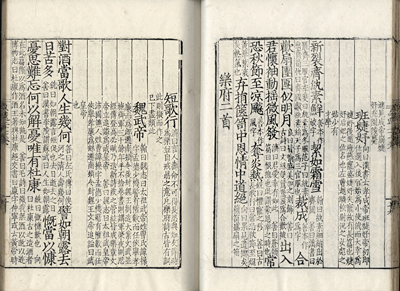

梁の六朝文化の武帝の長男の昭明太子蕭統が編集した『文選』(もんぜん)も、すばらしい。随唐の文芸も、わが聖徳太子の十七条憲法も、この『文選』のまともな影響の中にある。

しかし、こうした梁もやがては潰え、六朝は陳をもって終わる。それは魏晋南北朝の終焉でもあった。時代はいよいよ隋唐に向かう。

では、いったい南北朝文化とは何だったのだろうか。ぼくとしては顔之推(531~602)をもってその真骨頂を訴えたいと思う。

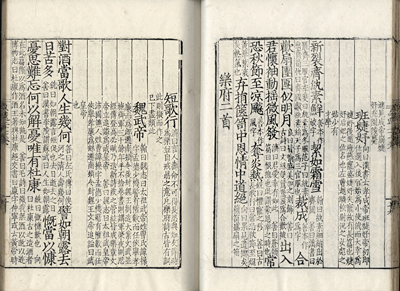

『文選』(六家文選)

蕭統とその文臣らにより編纂された現存する最古の詩文集。

東周から南朝の梁までの文学者130余人の700作品余りを収録している。

図は「六家(六臣注)」の注釈本

(国立故宮博物院所蔵)

顔之推は『顔氏家訓』の著者として有名であるが、それよりも梁・北周・北斉・隋という4つの王朝に使えて波瀾万丈の生涯を送った者として象徴的なのである。

顔之推は軍政下の北周で命を賭して妻子とともに大洪水中の黄河に小舟で船出していった者として、建康や江陵や北周の都を見続けてきた者として、また、河南省霊宝の陝(せん)より孟津の河陰にいたる700里を一夜にして下って北斉に亡命した果敢の人物として、いまなお南北朝史の最期を飾っている。

その生涯は顔之推自身によって、「予(われ)は一生にして三たび化し、茶苦(とく)を備(な)めて蓼辛(りょうしん)たり」と述べられている。けれども顔之推を顔之推たらしめたのは、どんな危難のときも“読書者”たることを捨てなかったということである。

そこで言っておきたい。“読書者”とは、本ばかり読んでいて、何らの行為にも及ばなかった者という意味ではない。読書の持続が、突如としての危難(リスク)に対する勇気を育んでいたということなのだ。顔之推は“読書者”というリスクテイカーだったのである。