昔も今もユーラシアには騎馬遊牧民がいる。

その代表的なルーツは、

西のスキタイと東の匈奴にあった。

いずれにも王がいて、強力な軍事力を誇っていたが、

一方ではパストラル・ノマドで、

ルナティック・ノマドな儀礼や習慣をもっていた。

「なでしこジャパン」がワールドカップのピッチを

草原よろしく駆けまわっていたのを見ながら、

今夜はとくに神出鬼没の匈奴たちの動向を

エッセイ風に案内しておく。

ユーラシアは地球上の陸地の37パーセントを占め、ユーラシアの大半にあたる80パーセントをアジアが占める。地理用語上はヨーロッパ(Europe)とアジア(Asia)が合体してユーラシア(Eurasia)になっているのだが、アジアがユーラシアの母なのだ。その母が北方を動いた。

シベリアの真ん中を大河イェニセイが南から北に流れている。その源流近くにトゥバという共和国がある。首都のクズルの街角には「アジアの中心」という碑が立っている。「北のアジア」ではなく「アジアの中心」という自負が掲げられたのだ。トゥバの言葉はテュルク語(トルコ系)に属するが、文化的にはモンゴルに近く、信仰もチベット仏教(ラマ教)である。100年ほど前には清朝に組みこまれていたが、1911年に辛亥革命がおこるとロシアがこの地に触手をのばして、ロシア革命後にソ連の領土となった。

そのトゥバの近くにアルジャンという村がある。ソ連が国営工場ソホーズを建てたので、周囲から石材が必要となり、積石塚(ヘレクスル)が次々に壊された。そこに古代そのままの直径110メートルの「草原の王墓」があらわれた。木槨墓室には王と王妃の人骨が埋葬されていた。周囲からは13カ所にわたって馬の遺骸が発掘された。

古代騎馬遊牧民の王墓だったのである。調査が進むと、副葬品の馬具や武器が先スキタイ時代のものに近いことが判明した。となると、紀元前800年代である。発掘が始まった1971年、アルジャン古墳と名付けられた。いろいろなことが見えてきた。倍音を次々に響かせるホーミーの歌唱法はモンゴルやチベット起源とされてきたが、実はモンゴルよりもトゥバのほうが古いのではないかとも言われるようになった。なにしろ前九世紀からのパストラル・ノマドの村なのだ。

文明の歴史を読むとは、ひとまずもってヘロドトスと司馬遷をどう読むかということである。なにもかもがそこから始まる。ヘロドトスの『歴史』全九巻と司馬遷の『史記』全130巻はユーラシアの西端と東端の古代を、当時としては驚くべき詳細な視点で、きわめて鮮明に綴った。

ヘロドトスはギリシア本土ではなく、エーゲ海を挟んだ対岸のカリア地方のハリカルナッソス(今日のトルコ西南部)に生まれた。紀元前480年頃の生まれだったから、いまだアケメネス朝ペルシアが唯一の超大国として君臨していた。のちにアテネに行ってペリクレスやソフォクレスと交流し、歴史が物語であることに気が付き、伝承や見聞を徹底して集めた。ヒストリア(history)はストーリー(story)そのものだったのだ。前443年に南イタリアのトゥリオイ建設にかかわり、「偉大な行為はたいてい大きな危険を冒している」と言って、そこで死んだ。

ヘロドトスは自分の故郷であったペルシア帝国の絶頂期を築いたダレイオス大王の事績に、半ば畏怖と驚嘆をもっていた。調べていくうちに、大王をもってしてもついに征服することができなかったスキタイ(スキュティア)の存在と活動にのめりこんでいった。われわれがスキタイのことを知ることができるのは、ほとんどヘロドトスの稀代の執着のおかげである。

司馬遷の生まれは紀元前145年頃で、前漢の太史令だった司馬談の子として生まれた。根っからのフヒト(史人)だったが、ヘロドトスに劣らず長距離の旅をして、調査や資料収集をやってのけた。漢の王室に仕官したのちは、武帝の随員として四川・雲南・湖南・浙江・山東に赴いた。やがて匈奴に使節として旅だった張騫たちから匈奴の事情をヒアリングできるようになり、この破天荒な連中のことを知った。

前九八年に匈奴にくだった李陵を擁護したため帝の怒りにふれ、宮刑(去勢)に処せられたが、その屈辱をかみしめつつも、以降十数年を費やして『史記』を仕上げた。紀伝体である。

本書はヘロドトスの『歴史』第四巻を通してスキタイを浮上させ、司馬遷の『史記』匈奴列伝を通して匈奴を浮上させる。

スキタイと匈奴に共通するのは、2つの集族がユーラシアを代表する古代騎馬遊牧民だったということである。両者は、①農耕をおこなわない純粋の遊牧民である、②家畜とともに移動して定住する町や集落や都市をつくらない、③男子は全員が弓矢にすぐれた騎馬戦士になっている、④戦術は機動性に富み、不利なときはあっさり退却する、という著しい特色をもっていた。

その動向範囲はユーラシアのほぼ全域で、西はカルパティア山脈の麓の黒海の北のウクライナから東はウランバートルをこえた大興安嶺山脈の山麓にまで及ぶ。そこにはカフカス山脈、カスピ海、アラル海、カザフスタン、ウラル山脈、アルタイ山脈、モンゴル草原、天山山脈、ウルムチ、ウィグルが含まれる。

しかし、ヘロドトスと司馬遷の記述がどこまで正しいものかどうかは『歴史』と『史記』の熟読だけでは立証できない。今日では、そこにふんだんな考古学のエビデンスが加わる必要がある。本書は考古学によって裏付けられた、ヘロドトスと司馬遷を通したスキタイと匈奴の実像を詳しく提供する。たいへん興奮させられた。

世界史上最初に登場した遊牧国家

東はモンゴル高原から西は東欧のカルパティア山脈まで、

ユーラシア大陸を疾駆した騎馬遊牧民スキタイと匈奴は、

古代ペルシア帝国や漢など、隣接する

定住農耕社会にとって常に最大の脅威だった。

文明(civilization)についての定義は曖昧だ。メソポタミア・エジプト・インダス・古代中国に共通する特色は、一応は「都市の発生」「王権の誕生」「巨大構築物の建設」「官僚制度の確立」「裁判の実施」「文字の発明」などになっている。

では、パストラル・ノマド(pastoral nomads)の歴史に文明的なるものがなかったかといえば、そんなことはない。ユーラシアの騎馬遊牧民(mounted nomads)の社会にはすでに「王」がいた。騎馬遊牧民の歴史に王が登場したのは紀元前9世紀の、ユーラシア草原地帯の東部でのことだった。そのころ、ユーラシアの西にはアッシリア帝国があり、東には西周の王朝が広がりつつあった。

騎馬遊牧民の王はけっこう「王墓」を造り、その権力の大きさを誇示した。最初は地上に墓所をおいてそれを墳丘で覆ったが、やがて地下に墓室を設けた。かれらは動物文様、馬具、武器を独特の様式で意匠(デザイン)した。こうして文明史の一角にスキタイがあらわれた。

ヘロドトスが驚いたスキタイにも王がいた。『歴史』ではプロトテュエスという王名になっている。メディア王のキャクサレスがアッシリアの都ニネヴェを包囲したとき、プロトテュエス王の息子のマデュエスが率いるスキタイの大軍があらわれて、メディア軍を蹴散らしたとある。そのアッシリア帝国は、その後の前612年にメディアと新バビロニアの連合軍によってあっけなく滅ぼされた。

このようにスキタイは「王」を戴き、ウクライナから中東までを荒らし回っていた。どうもいまのパレスチナあたりまで進出していたとおもわれる。旧約聖書「エゼキエル書」に、イスラエルの北方を騎馬軍団が襲ったという記述があるのは、スキタイあるいはキンメリアのことだとされている。ちなみに、いま日本の高校教科書ではスキタイの出現を前6世紀としているが、実際にははやくも前7世紀には動きまわっていたようだ。スキタイ時代は「草原の古墳時代」なのである。

スキタイの黄金装飾品はべらぼうに美しく、完成度が高い。180度体をひねった動物表現から合成獣グリフィンのような造形まで、目を奪う。これだけの造形を仕上げる集団に文明がなかったとは言えない。それなら縄文人にも文明があったということになるが、縄文人には戦闘力がなく、おそらく王権がなかった。

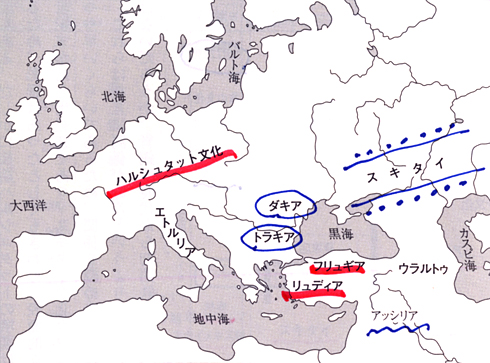

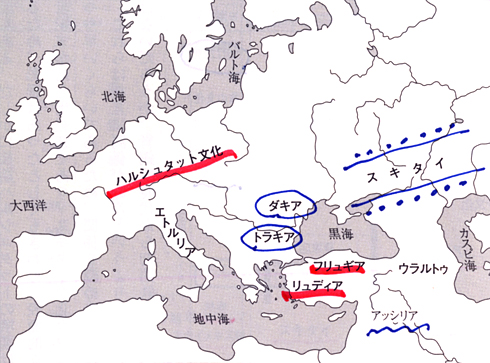

前8〜4世紀のユーラシア西部

各地で独特な文化が生まれた。

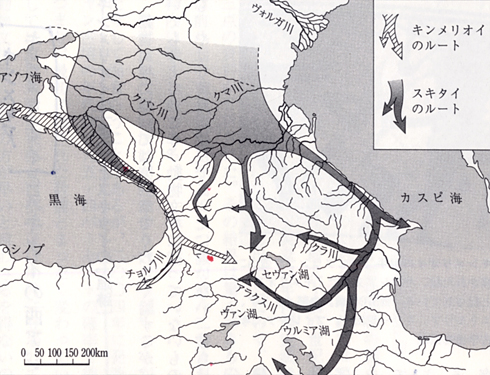

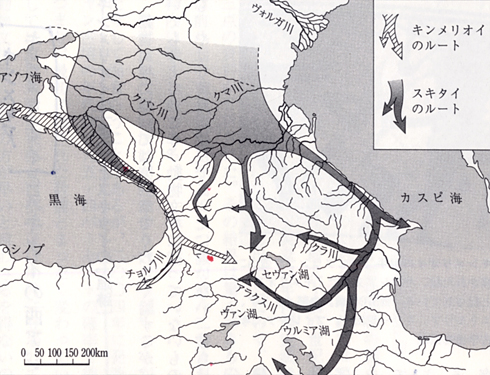

キンメリオイとスキタイの西アジア侵入ルート

クルプノフの推定による。

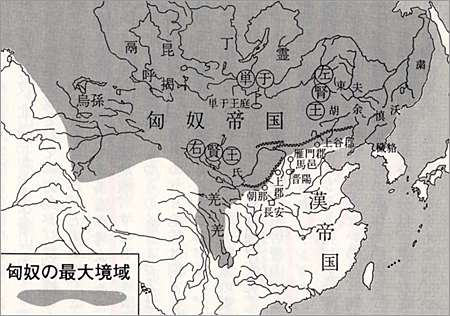

一方、前3世紀後半にユーラシアの東に匈奴が出現した。匈奴の社会は十進法からできたヒエラルキー構造をもっていて、それを軍事組織にもいかしていた。

リーダーを単于といい、その下に四王がいて、さらに左右2人ずつの大将、大都尉、大当戸、骨都侯が配備され、24長を形成していた。単于は「広大」という意味で、正月には24長たちが王庭に集まって、諸族の結束をかためた。24長には裨小王、相、封(または将)、都尉、当戸、且渠らの属官がいて、総じて左の王将軍は東方に、右の王将軍は西方にいた。むろん祭祀・刑罰・葬儀も発達していた。課税もあった。

こんなにヒエラルキーが発達していたのは、広大な地域に散らばったアクティブ・ユニットが活動していたからであろう。正月だけでなく、春秋にも蘢城(祭祀の場)で大集会をした痕跡がある。ただし匈奴は古墳を造らなかった。墓所は平原ではなく森林を選び、墓室は地下の深さ20メートルくらいのところに設えた。しかしだからといって、匈奴に文明がなかったとは言えない。

知れば知るほど匈奴はどぎまぎさせる。匈奴がわからなければ中国史は解けないというほどだ。沢田勲の『匈奴』(東方書店)など、とくに堪能させられた。

そもそも匈奴とは何者かというと、『史記』匈奴伝は「匈奴の祖先は夏后氏の末裔である」と記している。

夏后は最近その実在が実証されつつある夏王朝のことだから、夏が殷に滅ぼされたのちに、夏后の一部が北方の平原に逃れていったのだ。しかし殷王朝は紀元前17世紀のことなので、そんな古い時期に匈奴の祖先が遊牧民化したというのは、あまりに早すぎる。

秦の始皇帝が天下を統一する前後に草原を疾駆し、その名が知られはじめていたと見るのが妥当だろう。秦の将軍の蒙恬が匈奴を黄河の北方に追いやったというあたりが、歴史記述に登場する匈奴の活動期だったのである。この時期は、秦の北方の周辺で騒いでいたのは匈奴、東胡、月氏などだった。

匈奴の単于という王位にはいろいろな者が就いた。そのころには頭曼が1万人くらいの部隊を率いていた。やがて時代が秦末となり、楚の項羽と漢の劉邦が鎬を削って天下をとりあうころになると、頭曼の子の冒頓が登場してきた。

冒頓は抜群の統率力があったようだ。遊牧民にはクリルタイの支配力、すなわち部族連合と族長連合を仕切る支配力が必要だったのだが、それに長けていた。そのうえ、かなり残忍だった。妻に閼氏という者が何人かいたが、頭曼に取られると見て鏑矢でその閼氏の一人を射ってしまった。そればかりか父親の頭曼も殺した。ヨーロッパの王権奪取の伝統とちがわない。きっと匈奴にも『金枝篇』があったのである。

匈奴には悍馬名馬として知られる千里馬がいた。汗血馬だ。遊牧民たちはこうした贈与や交換を好んだ。東胡のリーダーも汗血馬をほしがった。冒頓は「ほしくばくれてやろう」と馬を与えるのだが、東胡王は今度は閼氏の一人を所望した。冒頓がこれも寛大なところを見せたため、東胡王は慢心して次は空いた土地がほしいと言ってきた。冒頓は「土地は国の基本である、なんということを言うか」と怒髪天を突き、東胡をあっというまに滅ぼしてしまった。

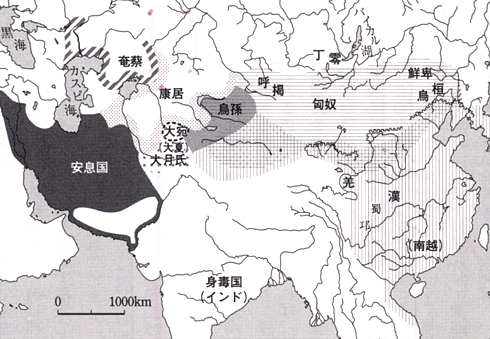

冒頓はこのようなやりかたで月氏の3分の2くらいを滅ぼすと、その勢いで楼蘭、烏孫、呼掲などの近傍26カ国くらいを平定した。月氏については冒頓を継いだ老上単于もこれを襲い、その一部を西方に移動させた。この西方に行った連中がいわゆる大月氏で、バクトリア(大夏)を支配した。その大月氏のうちの一部族がさらにインドのクシャーン(クシャン、貴霜)王朝になる。残った月氏のほうは甘粛方面に行き、小月氏になった。

匈奴は中国周辺のみならず、アジア各地に、ユーラシア各地にその足跡と派生者をのこしていったのである。

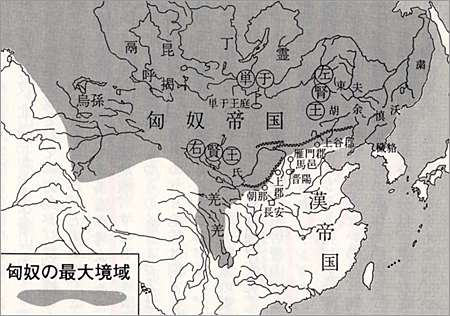

匈奴の最大領域

遊牧民はどんなリーダーシップをもっていたのだろうか。単于となった者は、毎朝、宿舎のテントを出ると日の出を拝み、夕刻には月を拝んだ。重大なことを決断するときは月の満ち欠けに従った。月が満ちれば攻撃し、欠ければ退却した。夜をも支配するルナティック・ノマドのリーダーだったのだ。

座するときは左を尊び、北を向いた。今日のモンゴルではテントの南側に入口をつくり、入って左側が男性の座、右側が女性の座になっているけれど、きっと匈奴にもそうした儀礼的習慣か、そうした天地の左右を律するコスモロジーがあったのだろう。

活動の日時を選定するにも信仰や暦法があったようだ。少なくとも戊と己を重視したことがわかっている。十干の5番目と6番目を吉日としたらしく、そういう暦をもっていたにちがいない。婚姻制度では寡婦となった継母や兄嫁を娶る習慣をもっていた。文化人類学で「レヴィレート婚」(嫂婚制)というのだが、戦闘によって寡婦が生じやすい社会では妥当な方法だった。

しかし、匈奴の最大の特徴はなんといっても駿馬を駆って、圧倒的な戦闘力を発揮したということにある。幼年期から訓練を積ませる国民皆兵制のような制度があったのだと想像される。秦の始皇帝が例の「万里の長城」を築くことにしたのも、匈奴の侵攻を阻みたかったからだった。

金動物闘争文牌飾(前漢時代)

内モンゴル自治区の墓より出土。匈奴の動物闘争文と言われている。

鷹形金冠飾り(一級文物・戦国時代)

主体は翼を広げた雄鷹。鷹は狼が羊に噛みつく場面を描いた半球体の上に立ち、大地を見下ろす。額の部分は虎と野生羊と馬が臥せた姿の浮き彫り。これまで発見された中で唯一完全な「胡冠」の実例で、匈奴の王冠の優品。

匈奴族の腰帯装飾

1961年、西安で発見されたもので、匈奴族の腰帯装飾である。典型的な透かし彫り技法が使われており、猛獣が獲物を捕らえる場面が表現されている。横の長さは10.7cm。

劉邦が高祖となって漢帝国を築いたあとも、匈奴はその勇猛苛烈をもってしばしば大帝国を脅かした。高祖六年(前201)には、北方防衛の拠点であった馬邑(山西省北部)に駐屯していた韓王信が匈奴の大軍に包囲された。韓王信はしばしば匈奴に使者を出して和解の道をさぐろうとしたが、これがかえって匈奴に通じているとの疑心を高祖に抱かせ、高祖自身が大軍を率いて馬邑に向かった。

この戦闘は古代中国史ではとても有名で、やがて冒頓の40万騎が高祖の20万の漢軍を叩いた「白登山の戦い」で決着がつく。そのあと高祖も冒頓も亡くなったから、白頭山は古代中国史の大きな区切りだったのである。高祖のあとは恵帝、文帝などをへて7代目に武帝が登場する。匈奴のほうで冒頓を継いだのは老人単于で、そのあと軍臣単于というふうに続く。

武帝は匈奴を打倒したかった。単独では勝てない。大月氏と示し合わせて挟撃することにした。使者として若い張騫が登用された。張騫と武帝の西域経営計画のことは、比較的よく知られている。高校時代に読んだ長沢和俊の『張騫とシルクロード』(清水新書)が懐かしい。張騫の苦心は匈奴の社会をよくあらわしている。

張騫は甘父をサブリーダーにして、約100人ほどの従者とともに前139年に隴西を出発し、匈奴の領内に入った。ところがすぐ捕まった。捕虜になったのだが、なぜか張騫は好意をもって幽閉された。匈奴にはそういう“胸中にとびこむ敵”を厚遇するところがあった。妻をあてがわれ10年がたち、子も生まれた。監視の目もゆるくなってきた。そこで張騫は当初の目的を忘れず脱出して西に走った。大宛に向かったのだ。

大宛は中央アジアのフェルガナ地方に栄えていた王国である。張騫の弁舌と誠意に絆されたのか、大宛王は通訳をつけて張騫一行を康居に送り届けた。康居はフェルガナからシル・ダリヤ沿いに下った遊牧民王国である。いまのキルギス・カザフスタンにあたる。ここで張騫はさらに大月氏のもとに送られた。

張騫の西域遠征図

そのうち軍臣単于が病没し、匈奴は後継者争いで混乱した。張騫はこのときとばかりに匈奴人の妻と甘父とともに漢に逃げ帰った。これでは張騫は何もしなかったことになる。いたずらに時を食んだだけだ。しかし、張騫は豊富な「情報」を持ち帰ったのだ。古代において情報はときに金よりも尊い。その情報の数々は『史記』大宛伝に詳しい。かくてまだ20代前半の武帝は、あまたの西域情報を手に入れ、あたかもベンチャー・プレジデントのごとく西域経営に乗り出すことになる。

ここまでが張騫の話だ。ここから匈奴戦争の主人公は衛青や霍去病に移る。

前135年に匈奴から使者が来て、和親を求めてきた。寵臣たちが議論すると、方針が割れた。もともとが燕の出身だった王恢は「匈奴は和親しても数年で約束を破るから撃つべきだ」と言い、韓安国は「匈奴は移動するから捕らえがたい。それを追えば兵士が疲弊して戦闘能力が失せるから、ここは和親に応ずるべきだ」と言った。

武帝は作戦を練った。囮を使って匈奴の領内に入れ、そのうえで襲うというものだ。囮には馬邑にいた老人がつかわれ、うまいことに新たに単于の位に就いた伊稚斜がこの老人を信用した。武帝軍は機をみはからって一気に突入しようとしたが、匈奴軍は左右に動き、前後に走ってこれを翻弄した。やむなく武帝は奸計を用いるのではなく、正面突破に切り替えた。あとはどこを好機とするか。

前129年、匈奴の一部の編隊が上谷(北京の西)に侵入して、役人や民衆を屠っていった。この時を待っていた武帝は4人の将軍に一万騎を与えて攻撃させた。車騎将軍の衛青は龍城に侵略して首級・捕虜700を得た。軽車将軍の公孫賀は戦果を得られず、騎将軍の公孫敖は破れて7000人の兵士を失い、驍騎将軍の李広は捕虜になった。

どうもうまくいかない。匈奴のほうでは捕虜とした李広に関心をもった。この男を手なづけて匈奴の将軍に仕立てようというのだが、李広はとっさにこれを振り切った。翌年、匈奴は2万騎をもって遼西を襲い、太守を殺して200人を攫っていった。

このような匈奴のやりくちを見ていると「拉致」という言葉が浮かぶ。いま「拉致」といえば北朝鮮のやりくちで有名になっているが、この手段は近代国家のなかではおよそ考えつかない。しかしここには遊牧的なもの、あるいは遊撃的なものの本質があるようにおもう。相手の人材や才能の芽を摘んで、これを内部でインキュベートしようというやりくちなのだ。

武帝の怒りはしだいに頂点に達してきた。前127年に戦果著しかった衛青を今度は隴西に向かわせ、黄河の南にいた匈奴を撃たせ、白羊王と楼煩王を破り、捕虜4000人を確保すると、かつて蒙恬が築いた長城を修復させた。以降、衛青は大将軍となり、6将軍10万騎をもってたびたび匈奴征伐を敢行する。

なかで弱冠20歳の霍去病は隴西から焉支山をへて匈奴の領内を食い破り、1万8000人を捕らえた。若きヒーローの登場だ。渾邪王を屈服させたのも驃騎将軍となった霍去病だった。義仲や義経を思わせる。霍去病はその後の数年間も匈奴退治で大活躍をするのだが、わずか24歳で死んだ。武帝の皇后の血縁で、衛青の姉の子であった。

漢と匈奴の“動きまわる闘争”ははてしない。西域経営もなかなかままならない。武帝もこんな遊動的な連中を叩ききれないと覚悟し、それよりも匈奴の周辺でつながっているだろう羌や烏孫を匈奴から引き離す作戦をとり、いわゆる河西回廊(いまの甘粛省)に大規模な植民を投じるようになった。当初の令居を足がかりに、武威郡・酒泉郡・張掖郡・敦煌郡を分置して、とりあえず西域ルートを確保し、そこへ使節団や商人を送りこむことにした。これは朝鮮半島に楽浪郡など四郡を置いたことと同じ外交策である。

それでも西域では匈奴を恐れて漢の使節を軽んじていた。武帝は自分が寵愛していた李夫人の兄の李広利を頼んで、この統制にあたらせた。こうして楼蘭が前108年に落ちた。井上靖の『楼蘭』がその浪漫を書いた。

匈奴のほうも黙っていない。狐鹿姑単于と左賢王だった息子の日逐王が独自の西域経営に着手して、「僮僕政治」を実行していった。僮僕とは召使いや下僕の意味だが、捕虜・人質・奴隷を仕立てたのであろう。このあたりも北朝鮮を思わせる。

楼蘭を落とした武帝は、次は車師に狙いをつけ、匈奴からの投降者の介和王をリーダーとさせた。かくて漢と匈奴は西域を舞台に一進一退を何度もくりかえす。そこに登場してくるのが中島敦の小説で有名な李陵である。李広の孫にあたる。騎兵ではなく歩兵5000を率いて作戦に出るのだが、捕虜になってしまった。李陵は降伏するふりをして単于と刺し違える覚悟だった。その覚悟を見た単于は李陵を気にいり、娘を娶らせ、右校王という名を与えた。このときの李陵の心の葛藤が中島敦の名作『李陵』の主題になっている。

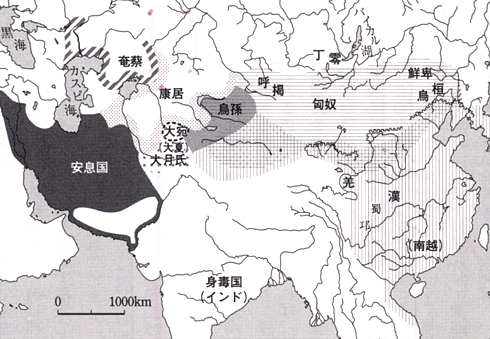

紀元前1世紀前半の匈奴と漢

紀元前1世紀のユーラシア大陸

武帝は前87年に没した。匈奴は勢いを得てしばしば侵入と殺戮を試みたが、漢が各地に置いた狼煙台が機能して、防衛線がなんとか守れた。匈奴は一転、烏孫を攻撃、車延や悪師の地を取って、相変わらず人民連行策を継続していった。このへんのこと、もはや司馬遷は書いていない。『漢書』や『後漢書』の記述を借りることになる。

単于は壷衍鞮単于から虚閭権渠単于、握衍朐鞜単于に代わり、さらに呼韓邪(こかんや)単于の時代になっていた。

しかし、このころからさしもの勢力が分散してきた。匈奴に親子兄弟の内紛が絶えなくなっていったのである。単于並立時代だった。内紛は対立から決戦に及び、呼韓邪とその兄の呼屠吾斯(ことごし)が勝ち、さらに頂上決戦となって、呼屠吾斯が統一単于につき、郅支単于を名のった。

郅支単于は烏孫の地の赤谷城に侵入し、人民数百を都頼水に投げこんだ。都頼水とはタラス河であり、ここに新たに城をつくって周辺諸国に貢がせた。そこには大宛、奄蔡が含まれていたのだが、そうだとするとこれは1421夜にのべたアランとも関係してくることになる。

しかし、こういう内紛はその後に何が統一されても、敗残の一味がそのまま屈することは少ない。こうしてここに、ついに匈奴は初めて分裂をおこすのである。

呼韓邪は南方に走り、呼屠吾斯は西方と北方を収めた。呼韓邪のほうは後漢には柔順で、漢の帝室の娘婿になりたいとさえ申し出た。匈奴の一部が組みこめるなら、これはことのほかだということで、このとき漢室から呼韓邪に嫁いでいったのが、かの王昭君だった。前33年のことだ。

王昭君は元帝の後宮にいた美女で、呼韓邪に嫁いでからは寧胡閼氏(ねいこえんし)と称され、呼韓邪が没してからは復株絫若鞮単于と再婚し、計1男2女を生んだ。その数奇な生涯はさまざまな詩文に謳われた。晋の石崇の詩曲『王明君辞』、元の馬致遠の戯曲『漢宮秋』などもそのひとつだった。

武帝は前87年に没した。匈奴は勢いを得てしばしば侵入と殺戮を試みたが、漢が各地に置いた狼煙台が機能して、防衛線が守れた。匈奴は一転して烏孫を攻撃、車延や悪師の地を取って、相変わらず人民連行策を継続していった。このへんのこと、もはや司馬遷は書いていない。『漢書』や『後漢書』の記述になっていく。

単于は壺衍鞮単于から虚閭権渠単于、握衍朐鞮単于に代わり、さらに呼韓邪単于の時代になっていた。しかし、このころからさしもの勢力が分散してきた。匈奴に親子兄弟の内紛が絶えなくなっていったのである。単于並立時代だ。内紛は対立から決戦に及び、呼韓邪とその兄の呼屠吾斯が勝ち、さらに頂上決戦となって、呼屠吾斯が統一単于につき、郅支単于を名のった。

郅支単于は烏孫の地の赤谷城に侵入し、人民数百を都頼水に投げこんだ。都頼水とはタラス河であり、ここに新たに城をつくって周辺諸国に貢がせた。そこには大宛、奄蔡が含まれていたのだが、そうだとするとこれは青木健が『アーリア人』(講談社選書メチエ)でふれた部族の歴史とも関係してくることになる。

しかし、こういう内紛はその後に何が統一されても、敗残の一味がそのまま屈することは少ない。こうしてここに、匈奴は初めての分裂をおこすのである。呼韓邪は南方に走り、呼屠吾斯は西方と北方を収めた。呼韓邪のほうは後漢には柔順で、漢の帝室の娘婿になりたいとさえ申し出た。匈奴の一部が組みこめるなら、これはことのほかだということで、このとき漢室から呼韓邪に嫁いでいったのが、かの王昭君だった。前33年のことだ。

王昭君は元帝の後宮にいた美女で、呼韓邪に嫁いでからは寧胡閼氏と称され、呼韓邪が没してからは復株若鞮単于と再婚し、計一男二女を生んだ。楊貴妃・西施・貂蟬と並ぶ古代中国の四大美人のひとりである。その数奇な生涯は『西京雑記』『世説新語』に伝承され、杜甫・李白・白居易をはじめさまざまな詩文に謳われた。晋の石崇の詩曲『王明君辞』、元の馬致遠の戯曲『漢宮秋』などもそのひとつだ。わが国では『和歌朗詠集』に大江朝綱が王昭君を詠んだ和歌がある。ぼくは菱田春草の絵《王昭君》が好きだ。

かくて南匈奴と北匈奴が分立していったのである。北匈奴は呼衍王のときに西域に進出して、亀茲を攻略し、天山山脈の北側の草原地帯を占めた。現在の新彊ウイグル地区からカザフスタンのあたりを本拠とした。

だが、敦煌の太守が北匈奴を攻撃したいと後漢に上表したように、その勢力はしだいに衰えていった。南匈奴のほうは後漢にくだり、それが逆に内外の出入りを激しく加速したため、中国を四分五裂させ、やがて五胡十六国の乱立になっていった。中国は騎馬遊牧民の匈奴によってその性質を変えていったのである。北匈奴がその後どうなっていったのか、いまのところ歴史学も考古学もあきらかにしていない。呼衍王が西域の北に拠点を定めていたのが西暦123年くらいだった。

後漢も敦煌らと北匈奴を挟撃しようとしていたが、151年に後漢軍が向かったところ、呼衍王はどこかに消え去っていったとしか『後漢書』には書いていない。そこで北匈奴の行方が問題になってくるのである。ひとつは鮮卑とまじっていったという説、ひとつはカスピ海まで及んでアラーンとまじっていったという説、そして一番気になるのが逃れた匈奴はフン族になっていったという説である。

とくに「匈奴≒フン族」説はなかなか捨て難い。ただし中国の記録から北匈奴の姿が消えてから約200年をへた376年に西ゴート族が動くのだから、これをフン族が追い、そのフン族と匈奴がつながっているとすると、2世紀前後の歴象データが必要になる。これは、まだない。いずれにしても北方遊牧民族たちがユーラシアを駆けめぐっていたことが、その後のアジアはむろん、ヨーロッパをも変貌させていったのである。

本書は次の見方を示しておわっている。

今日こそ遊牧性が見直されているのではないか。遊牧民は家畜に配合飼料などは与えない。自然に生える草を食べさせる。だから肉も乳製品も完全自然食品なのである。一カ所にとどまることはないから、草が食べ尽くされることもない。

今日の21世紀の草原遊牧民だって、一族が必要なぶんを提供する小さな1畳程度の太陽電池パネルと、それに風見鶏をかねたプロペラの風力発電装置があれば、十分に暮らしていける。遊牧民だってパラボナアンテナをもって衛星放送を見まくり、スマホでカシミヤの毛の相場を遊んだっていいのだ、というふうに。

【参考情報】

(1)本書は「興亡の世界史」シリーズの第02巻にあたる。このシリーズは講談社が創業100周年を記念して企画出版した全21巻もので、まったく新しい世界史解読のための視点と視野を提供する。03『通商国家カルタゴ』、05『シルクロードと唐帝国』、06『イスラム帝国とジハード』、07『ケルトの水脈』、08『イタリア海洋都市の精神』、09『モンゴル帝国と長いその後』、10『オスマン帝国500年の平和』、11『東南アジア 多文明世界の発見』、15『東インド会社とアジアの海』といった、ユニークな巻立てが並ぶ。これらのタイトルを見てすぐに見当がつくだろうが、いわゆる西洋中心史観からの大きな脱却をめざした。これからもときどき千夜千冊したい。

(2)本書の著者の林俊雄は1949年生まれで東大大学院人文科学研究科で東洋史を専攻し、古代オリエント博物館の研究員をへたのち、創価大学の教授になった。『ユーラシアの石人』『グリフィンの飛翔』(雄山閣)の著書、『中央ユーラシアの考古学』(同成社)、『中央ユーラシア史』(山川出版社)の共著がある。ぼくは考古学的に詳細をきわめる著述は苦手のほうなのだが、本書は実に好奇心を絶えさせることなくこれを刺激し、叙述をうまくはこんでいた。

なおスキタイについては、以前にも紹介したが雪島宏一『スキタイ』(雄山閣)が考古学満載で詳しく、ほかには各種のスキタイ美術の美術展図録が親しめる。匈奴については沢田勲『匈奴』(東方書店)、加藤謙一『匈奴「帝国」』(第一書房)、小谷仲男『大月氏』(東方書店)、前田耕作『バクトリア王国の興亡』(第三文明社)などが読みやすい。古典なら内田吟風の『北アジア史研究』の匈奴篇である。ぼくに匈奴の話をしてくれたのは、早稲田のアジア学会の顧問をしておられた松田寿男さんだった。そのとき吟風センセイの話も聞いた。

(3)今夜の千夜千冊を書いているあいだ、「なでしこジャパン」が女子ワールドカップで奇跡のような優勝を遂げた。ついつい本を読んだりキーボードを打ちながら、見入った。まるでノマディックな戦法だった。僅かな裾野しかない日本の女子サッカー界で、並み居る世界の強豪に屈服することなく、一戦一戦を勝ち上がっていくチームを見ていると、誰しもがそれを感じただろうけれど、日本はこのジャパン・メソッドでいいのだという気がしてくる。

そうなのである。日本は30人から50人くらいのチームが適当に分かれて技能や芸能を徹底稽古して、これをあるときグローバル・ピッチを恐れることなく世界に持ち込めばいいのだ。しかも能や歌舞伎がそうであったように、それらはたいてい少数の遊民たちにのみ決起してきた成果なのである。

(4)きのう、原田芳雄さんが亡くなった。テレビで車椅子のまま舞台挨拶をしている映像を見て、その痩せすぎた容姿に病気の進行とともに神々しいものを感じていたが、残念ながら天に召された。71歳である。

現代日本映画界の最高の気骨の持ち主で、深い演技力をもったワザオギだった。俳優座時代に清水邦夫の『狂人なおもて往生をとぐ』の主役での鮮烈なアナキズムに驚き、その後の『八月の濡れた砂』や『竜馬暗殺』『田園に死す』でたてつづけに格別の個性を感じた。今日の坂本龍馬はすべて原田芳雄がつくりあげたものなのだ。

鈴木清順の『ツィゴイネルワイゼン』や『陽炎座』あたりから、やたらに深みが帯びてきて、そのあとは誰もが憧れる原田芳雄になっていったのだが、ぼくは1992年の『寝盗られ宗介』にぞっこんだった。あの中で唄った「愛の讃歌」は絶品だった。

一度だけ出会えた。織部賞のグランプリに鈴木清順さんを選んだとき、ねだって宍戸錠、山口小夜子さんとともにゲストに来てもらい、舞台で、また打ち上げパーティで話した。そのとき、最初にナマ声を聞いたとたん、痺れた。こんな男、日本にいないと思った。原田さん、もう一度、その声を突き刺してほしかったです。「炎天に原田芳雄が還(かえ)る夜(よ)は猿田彦(さるたのひこ)の声のくぐもる」(玄月)。