いま、アジア経済が注目されている。

しかし、かつてアジア経済こそが、

400年にわたっての世界経済のセンターだった。

各地のリージョナル・エコノミーが相互に動き、

あたかも「アフラジアな夢」とでもいうべき充実だった。

それが1800年を境に、

ヨーロッパの近代世界システムの軍門に下った。

なぜ東洋は没落し、西洋が勃興したのか。

本書はそのことを「リオエント現象」のなかに

一貫して捉えようとした。

ウォーラーステインの

世界システム観からの脱却である。

いま、ぼくは「世界の見方をコンテント・インデックスするための作業」の一応の仕上げにかかっている。三十年来の懸案の仕事で、マザープログラムとしての「目次録」というものだが(詳しいことはそのうち公表する)、これをイシス編集学校の「離」の演習を修了した者たちがつくる「纏組」のメンバーとともに取り組んでいる。この年末年始にはちょっとピッチを上げたい。

なかで二人の若い仲間にエディトリアル・リーダーシップを期待している。一人は香港を拠点に投資会社を動かしている「川」君で、一人はチェンマイにいて化粧品会社を経営している「花」嬢である。こんな会話をしていると仮想してもらうといい。「花」は最近トルコに原料の仕入れに行ってきた。

松 イスタンブールはどうだった?

花 トルコはやっぱり東と西の両方をもってますよね。それがオリーブの木の繁り方にもあらわれてます。

松 かつての日本はトルコの政治動向によく目を凝らしていたけれど、最近はダメだね。トルコが東西融合のカギを握っているのにね。香港も「東の中の西」だよね。仕事をしていて、どう?

川 すでにマネーはあまりにもグローバルになりすぎてるんですが、経営者たちのマネージ感覚はやはり中国的で、会社の将来に対するアカウンタビリティはやっぱりどこか東方的です。

花 タイのさまざまな会社は、その手工業的な生産のしくみにはまだまだアジア性があるんですが、いったんグローバルマネーの洗礼を受けると、がらりと変わります。それは日本企業の近寄り方にもあらわれている。

川 校長のNARASIA(ナラジア)のほうはどうですか。奈良とアジアを線から面へつなげていくプロジェクトでしたね。

松 ちょうど近代以降の東アジアの人物ばかりを取り上げる「人名事典」の執筆編集にかかっているんだけど、いままで誰もそんなことをしてこなかったようだね。どうも「欧米の知」に埋没しすぎた時期が長すぎた。掘り起こすのがたいへんだ。

まあ、こんな感じの会話をちょくちょく楽しんでいるのだが、この二人のためにも、今夜はアンドレ・フランクの『リオリエント』を紹介することにした。すでに『NARASIA2』でちょっとお目見えした本だ。榊原英資さんが紹介した。ざっとは、以下のようなものになっている。

ヨーロッパ人は自分たちの位置が世界の圧倒的優位にあることを示すため、かなり“せこい”ことをしてきた。わかりやすい例をいえば、メルカトール図法を波及させてヨーロッパを大陸扱いし、イギリスをインドほどの大きさにして、そのぶんインドを「亜大陸」と呼び、途方もなく大きな中国をただの「国」(country)にした。

そもそもアジアを含む「ユーラシア」(Eurasia)という言い方があまりにヨーロッパに寄りすぎていた。せめてアーノルド・トインビーや世界史学会の元会長だったロス・ダンがかつてかりそめに提案した「アフラジア」(Afrasia)くらいには謙虚になるべきだが、そんなアイディアはすぐに吹っ飛び、そのユーラシアの中核を占めるヴェネツィアやアムステルダムやロンドンが発信したシステムだけを、ウォーラーステインが名付けたように「世界システム」とみなしたのだ。

西洋史観にあっては、ヨーロッパの歴史が世界の歴史であり、ヨーロッパの見方が世界の価値観なのである。

さすがにこうした片寄った見方が、何らかの度しがたい社会的な過誤を生じさせてきたであろうことは、一部の先駆的な知識人からしてみれば理の当然だった。たとえばパレスチナ出身のエドワード・サイードは『オリエンタリズム』(平凡社ライブラリー)で、カイロ生まれのサミール・アミンは『世界は周辺部から変る』(第三書館)で、西洋社会(the West)が自分たち以外の「残り」(the Rest)を“オリエンタルな縮こまり”とみなして、多分に偏見と蔑視を増幅してきたことを暴いた。

またたとえば、マーティン・バナールは大著『ブラック・アテナ』(新評論)で、ヨーロッパが古代ギリシアに民主的なルーツをもっているとみなしたのは十九世紀ヨーロッパが意図的にでっちあげた史的神話であり、そこには根強いヨーロッパ中心史観が横行していったことを暴露した。ミシェル・ボーもほぼ似たようなことを暴露した。

ヨーロッパ中心史観は“せこい”“ずるい”だけではなく、アジアについての歴史認識が決定的にまちがっていた。そのことをいちはやく証かした者たちも、告発した者たちもいる。早くにはジョゼフ・ニーダムの『中国の科学と文明』(思索社)という十巻近い大シリーズがあった。ぼくは七〇年代に夢中になった。本人とも会った。中国の科学技術を絶賛していた。

ドナルド・ラックとエドウィン・ヴァン・クレイは『ヨーロッパを準備したアジア』(未訳)というこれまた八巻をこえる大著を刊行し、十六世紀のヨーロッパ人が「中国と日本こそ未来の偉大な希望である」と見ていたことを実証した。この時期までは、ヨーロッパの宣教師・商人・船長・医師・兵士は中国と日本を訪れた際の驚きをヨーロッパの主要言語でさかんに著述喧伝していたのだ。ライプニッツでさえルイ一四世に、「フランスがライン川の対岸に関心をお持ちのようならば、むしろ南東に矛先を変えてオスマンに戦いを挑んだほうがよろしかろう」と手紙を書いているほどだ。

ジャネット・アブー゠ルゴドの『ヨーロッパ覇権以前』(岩波書店)という本もある。この本では、十三世紀にすでに「アフロ・ユーラシア経済」というシステムが機能していて、そこに、①ヨーロッパのサブシステム(シャンパーニュの大市、フランドル工業地帯、ジェノヴァ・ヴェネツィアなどの海洋都市国家)、②中東中心部とモンゴリアン・アジアを横断する東西交易システム、③インド・東南アジア・東アジア型のサブシステムという、三つのサブシステムが共有されていると主張した。

イスラムの研究者であるマーシャル・ホジソンは、近代以降のヨーロッパの世界経済研究者の視野狭窄を「トンネル史観」だと批判した。ヨーロッパ内部の因果関係だけをくらべて見てトンネル的な視界でものを言っているというのだ。

たしかにヨーロッパにはアダム・スミスの『国富論』は下敷きになってはいても、『諸国民の富』はまったく目に入っていない。実はアダム・スミスが「中国はヨーロッパのどの部分よりも豊かである」と書いていたにもかかわらず――。

どう見ても、世界経済は長期にわたってアジア・オリエントに基盤をおいていたのである。ジェノヴァもヴェネツィアもオランダもポルトガルも、その経済成長の基盤はアジアにあった。トルコ以東にあった。コロンブスが行きたかったところも“黄金のアジア”だったのである。

これらのことをまちがえて伝え、あるいは隠し、その代わりにその空欄にヨーロッパ中心史観をせっせと充当していったことは、近代以降の世界経済社会から得た欧米主義の大成果の巨大さからして、あまりにもその過誤は大きい。捏造されたのは歴史観だけではない。経済学やその法則化もこの史観の上にアグラをかいただけだったのだ。その責めはマルサスやリカードやミルにも、また残念ながらマルクスにも、またマックス・ウェーバーにもあったと言うべきである。

ようするにヨーロッパは、ウェーバーにこそ象徴的であるが、アジアの経済社会が長らく「東洋的専制」「アジア的生産様式」「貢納的小資本主義」「鎖国的交易主義」などに陥っていると強弁しつづけることで主役の座から追いやり、ヨーロッパ自身の経済成長をまんまとなしとげたのだった。

こうした強弁にもかかわらず(いや、故意に過誤を犯してきたからだったともいうべきだが)、ヨーロッパは十九世紀になると、それまで周辺世界を公平に学習してこなかったことはいっさい棚上げにして、その後の一〇〇年足らずで一挙にアジアを凌駕してみせたわけだ。実質的にも、理論的にも、その後のグランドシナリオにもとづくグローバリゼーションにおいても――。

そこでアンドレ・フランクがこれらの総点検をもって、本来のアジア・オリエントの優位は今後の二一世紀における“リオリエント現象”によって復権につながるのではないかという仮説を、本書で提出することになったわけである。

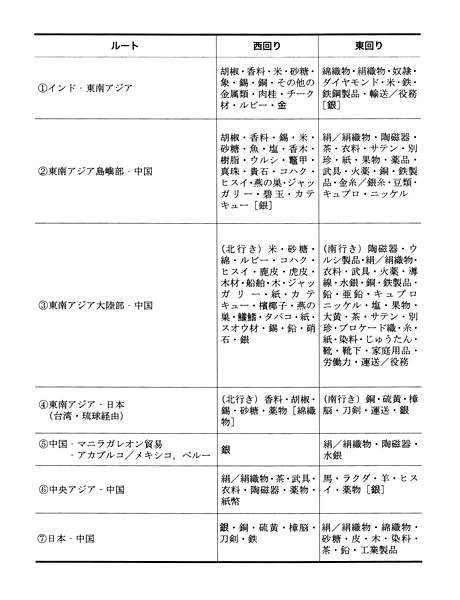

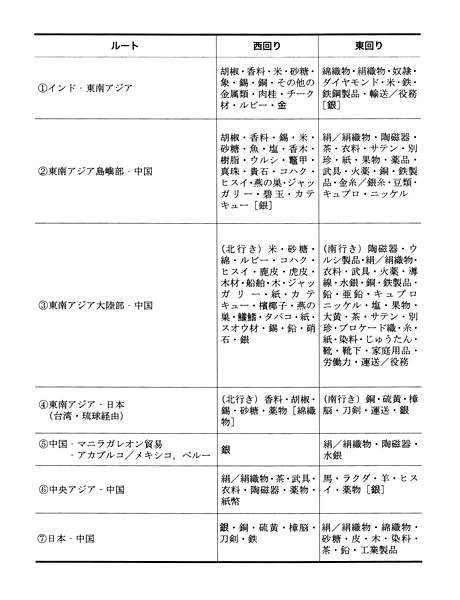

一言でその方法をいえば、本書ではブローデルのヨーロッパ中心の経済パラダイム論やウォーラーステイン型の近代世界システム論ではなくて、新たな「リージョナルエコノミー・システム」(地域間経済システム)が右に左に、東西に、南北に動くことになる。銀や綿花や胡椒や陶磁器が「横につながる経済力」をもって主語になっていく。

川 どうして「アジアの経済学」が生まれなかったんですかね。

松 欧米で?

川 アジア人の手によって。

松 そもそも儒学の「経世済民」は東洋の経済思想だと思うけどね。でもそれが近代化のときに孫文をはじめ、みんな社会主義のほうに行った。日本にも三浦梅園にも二宮尊徳にも権藤成卿にも経済学はあったんだが、やっぱり近代日本人がそのことに気がつかなかったんだね。二十世紀にその必要があったときは、もうすっかり欧米エコノミーに蹂躙されていたしね。

花 そうなると、前夜の千夜千冊の『ガンディーの経済学』(作品社)こそ、ますますかっこいいですね。スワラージ、スワデーシというより「ナイー・タリーム」ね。

川 「富」と「貧」をつなぐ受託者制度ね。あれは「第三の経済学」というより、まさしく近代における経済社会の原点ですよね。

松 ポランニーが実践できなかったことだよね。

花 それをカッダル(チャルカー=手工業の国産糸で紡がれ織られた服)に人々の選好を集中させるという象徴的選択であらわしているのが、とてもかっこいい。セクシーです。

川 アジット・ダースグプタの『ガンディーの経済学』に書いてあった「サッティヤグラハ」がそうですが、ガンディーって概念を編集的に創造してますよね。それが経済政策の「より少ない資本、それも外国資本に頼らない資本」という実践方針と合致していくのは、感心しました。

松 そう、かなり編集的な政治家だね。

川 「ナイー・タリーム」(新しい教育)は母語による学習と教育の徹底ですよね。

花 子供に教えるためのシラバスは手仕事的な仕掛けで説明されているべきだというのは、涙ぐみます。

川 あれって「離」のカリキュラムですね。「離」は子供ではなくて大人用だけど、“大人のための手仕事”でシラバスができてますよね。「目次録」も新しいシラバスになるでしょうね。

松 うん、そうなると嬉しいね。

本書は六〇〇ページの大著で、十五世紀から近代直前までのアジアの経済力を克明に詳述したものであるが、その記述は研究者たちの成果と議論をことこまかに示しながら展開されているために、一般読者にはきわめて読みにくい。

けれどもそのぶん、経済史家やアジアを視野に入れたいエコノミストには目から鱗が何度も落ちるだろうから、ぼくのような素人にはアジア経済史研究の跛行的な比較の核心がことごとく見えてくるというありがたい特典がある。

が、そういうことをべつにすると、本書が提示した内容はきわめてシンプルなのである。第一点、なぜ中世近世のアジア経済は未曾有の活性力に富んでいたのか。第二点、なぜそのアジア経済が十九世紀に退嬰して、ヨーロッパ経済が世界を席巻できたのか。第三点、以上の背景と理由を経済史や経済学が見すごしてきたのはなぜか。たったこれだけだ。

第二点については、かつてカール・ポランニーがいみじくも「大転換」と名付けた現象で、その理由については一般の経済史では産業技術革命の成功とヨーロッパ諸国によるオスマントルコ叩きの成功とが主たる理由にあげられてきた。それがアジアに及んで、一八四〇年のアヘン戦争がすでにして“とどめ”になったと説明されてきた。

いっとき話題になったダグラス・ノースとロバート・トマスの『西欧世界の勃興―新しい経済史の試み』(ミネルヴァ書房)では、ヨーロッパにおける経済組織の充実と発展が要因だとされた。株式会社の発展だ。ウィリアム・マクニールの『世界史:人類の結びつきと相互作用の歴史』(楽工社)では、大転換はそれ以前の長きにわたるアフロ・ユーラシアの経済動向に関係しているという説明になった。

一方、ポランニーは十九世紀のヨーロッパが土地や労働を売買することにしたからだという“犯罪”の告発に徹した。

フランクはこれらの説明のいずれにも不満をもったのである。それが第三点の問題にかかわっていた。

フランクの不満を一言でいえば、多くの経済史家が「ヨーロッパ世界経済」と「それ以外の外部経済」という区分にこだわりすぎていたことにあった。その頂点にブローデルとウォーラーステインがいたのだが、フランクは当初はこの二人に依拠し、あまつさえウォーラーステインとは共同研究すらしていたのだが、ある時期からこのようなパースペクティブをいったん捨てて、もっとホリスティックな世界経済史観の確立をめざさなければならないと決断したようなのだ。

そこでフランクは、第一点の問題を新たな四つのスコープで書きなおすべきだと考えた。「リージョナリズム」(地域主義)、「交易ディアスポーラ」、「文書記録」、「エコロジー」(経済の生態系)だ。これによって本書の前半部はまことに雄弁な書きなおしになった。そこには第三点の「見過ごし」の理由もいちいち示されている。

しかしあらかじめ言っておくと、ぼくが本書を読んだかぎりでは、第二点の「東洋の没落」と「西洋の勃興」の交代がおこった理由は十分に説明されていなかった。また、十九世紀におけるアジアの後退の構造的要因をアジア自身には求めていなかった。アジアは叩きのめされたとしか説明されていないのだ。このあたりは『資本主義の世界史』や『大反転する世界』(ともに藤原書店)のミシェル・ボーのほうが明断している。

とはいえ、本書によって世界史上の訂正すべき問題の大半が一四〇〇年から一八〇〇年のあいだにおこったことは如実になった。ふりかえっていえば、一九三五年にアンリ・ピレンヌが「マホメットなくしてシャルルマーニュなし」と直観的に指摘したことは、本書によって浩瀚なアフラジアで、アフロ・ユーラシアな、そしてちょっぴりNARASIAな四〇〇年史となったのである。

川 フランクは「東洋の没落」と「西洋の勃興」の交代の理由をあきらかにしなかったんですか。

松 いろいろ書いているし、引用もしているんだけど、抉るようなもの、説得力のある説明はなかったね。

花 学者さんの学説型の組み立てだからじゃないですか。

松 そうだね。ただし、この手のものがあまりにもなかったので、従来のアジア経済史を読むよりよっぽどダイナミックなものにはなってます。ただし、読みづらい。いろいろこちらでつなげる必要がある。

花 それでも「リオリエント現象」というテーゼは高らかなんですか。

松 必ずしも情熱的でも、精神的でもないけれど、確実にリオリエンテーションを実証しようとしているね。

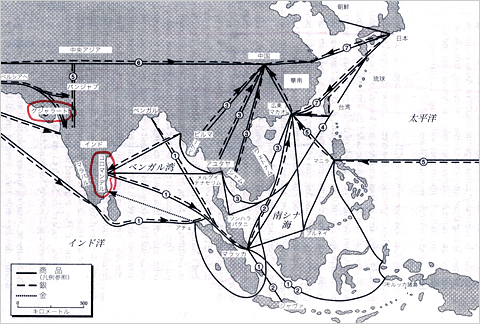

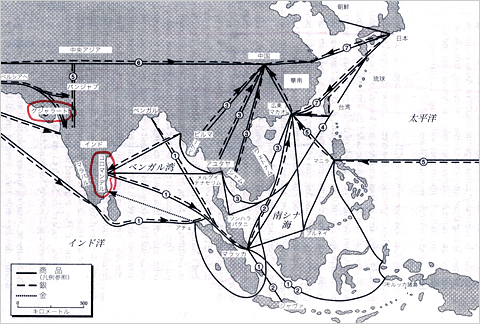

十五世紀からの世界経済の鍵を握っていたのは、「銀の流通」と「リージョナル交易」と「細菌のコロンブス的交流」である。その一部の流れについてはジャレド・ダイアモンドも触れていた。そこにはたえず「リオリエント」(方向を変える)ということがおこっていた。以下、興味深い流れだけを簡潔に地域ごとに紹介することにする。

まずインドとインド洋だが、ここでは時計回りにアデン、モカ、ホルムズ、カンバヤ、グジャラート、ゴア、ヴィジャナガル、カリカット、コロンボ、マドラス(現在はチェンナイ)、マスリパタム、マラッカ、アチェなどが交易港湾都市として次々にネックレスのように連なり、これに応じて十七世紀のムガール帝国のアグラ、デリー、ラホールがそれぞれ五〇万人内陸都市として繁栄した。

低コストの綿織物・胡椒・豆類・植物油などが、ヨーロッパに対しても西アジアに対しても西回りの貿易黒字を計上しつづけ、その一部が東回りで東南アジアに向かっていたのだ。これによってインドは莫大な銀とある程度の金を受け取り、銀は貨幣に鋳造されるか中国などに再輸出され、金はパゴダ貨や金細工になっていった(インドはほとんど銀を産出しない)。

なかでインド西岸は紅海・ペルシア湾交易の中継地となったグジャラートとポルトガルの交易集散地となったゴアを拠点に、インド東岸はベンガル湾に面したコロマンデル地域を中心に、東南アジアと中国とのあいだで綿布を輸出し、香料・陶磁器・金・錫・銅・木材を輸入していた。コロマンデルはオランダ人による世界経営の出張拠点にもなっていく。

次には東南アジアだが、この豊かな生産力をもつ地域ではインド洋側のクラ地峡よりも、東側の東シナ海に面した「扶南」(中国からそう呼ばれた)地域に流通センター化がおこったことが重要である。胡椒はスマトラ・マラヤ・ジャワに、香料はモルッカ諸島・バンダ諸島にしか採れなかったからだ。

歴史的には、ベトナムの越国と占城(チャンパ)、カンボジアのクメール人によるアンコール朝、ビルマのペグー朝、タイ(シャム)のアユタヤ朝、スマトラのシュリーヴィジャヤ王国とマジャパヒト王国などが、西のインドと東の中国の中継力を発揮して、インドの繊維業から日本と南米の銀の扱いまでを頻繁に交差させていった。

とくに東南アジアが世界経済に寄与したのは、やはり中国市場との交易力によるもので、たとえばビルマと中国では中国から絹・塩・鉄・武具・化粧品・衣服・茶・銅銭が入り、琥珀・紅玉・ヒスイ・魚類・ツバメの巣・フカヒレ・ココヤシ糖が出ていったし、ベトナムは木材・竹・硫黄・薬品・染料・鉛を中国に向かわせ、タイは米・綿花・砂糖・錫・木材・胡椒・カルダモン・象牙・蘇芳・安息香・鹿皮・虎皮などを中国に向け、アユタヤ経済文化の独特の栄華を誇った。

こうしたなかで、戦国末期の日本が一五六〇年以降に豊富な銀の産出量によってはたした役割が見逃せない。近世日本は交易力においてはまったく“鎖国”などしていなかったのだ。徳川幕府まもなくの三十年間だけをとっても、日本の輸出力はGNPの一〇パーセントに達していたのだし、その三十年間でざっと三五〇隻の船が東南アジアに向かったのだ。

中国についてはキリがないくらいの説明が必要だが、思いきって縮めていうと、まずは十一世紀から十二世紀にかけての宋代の中国が当時すでに世界で最も進んだ経済大国だった。そこにモンゴルが入ってきて元朝をおこしたのだけれど、それがかえって江南に逃れた士大夫・商業階級を充実させ、むしろ明代の全土的な隆盛のスプリングボードとなった。

中国経済は生産力は高く、交易はさすがに広い。スペイン領アメリカと日本からの銀によって経済活動が煽られたこと、米の二期作とトウモロコシ・馬鈴薯の導入によって耕地面積の拡大と収穫量の増大がおこったこと、少なく見積ってもこの二つに人口増加が相俟って、明代の中国は世界経済における“銀の排水口”として大いに機能した。「近世の中国が“銀貨圏”にならなかったら、ヨーロッパの価格革命もおこらなかっただろう」と言われるゆえんだ。科学文化史全能のハンス・ブロイアーに「コロンブスは中国人だった」と言わしめたような、途方もない世界経済情勢のモデルがそこにはあったのである。

もともと中国は絹・陶磁器・水銀・茶などでは世界の競争者を大きく引き離してきたのだが、“銀貨圏”になってからはさらに亜鉛・銅・ニッケルなどの採掘・合金化にも長じて、他方では森林破壊や土壌侵食すら進んだほどだった。このことは、のちの欧米資本主義諸国家の長所と短所があらわしたものとほとんど変わらない。

こうした中国事情にくらべると、イスラムの宗教的経済文化を背景としたモンゴル帝国やティムール帝国の威力があれほど強大だったのに、一四〇〇年~一八〇〇年の中央アジアの歴史状況はほとんど知られてこなかった。『ケンブリッジ・イスラムの歴史』などまったくふれていない。これはおかしい。シルクロードやステップロードの例を挙げるまでもなく、中央アジアは世界史の周縁などではなかったのだ。

それどころか、オスマントルコ、サファビー朝ペルシア、インドのムガール帝国は、すべてモンゴル帝国やティムール帝国の勢力が及ぶことによってイスラム帝国を築いたのであって、これらはすべて一連の世界イスラム経済システムのリージョナル・モデルの流れだったのである。

中国とて、そうした地域から馬・ラクダ・羊・毛皮・刀剣をはじめ、隊商が送りこんでくる数々の輸入品目に目がなかった。そのような中央アジアが衰退するのは、明朝が滅び、やっとロシアが南下を始めてからのことなのである。

そのロシアだが、ここは一貫してバルト諸国やシベリア地域と一蓮托生の経済圏を誇ってきた。ロシア経済圏が拡張するのは十七世紀にとくにシベリアを視野に入れるようになってからで、シベリア産の毛皮がロシア・ヨーロッパの毛皮を上回り、貨幣がヨーロッパから東に流れることになってからである。ピョートル大帝時代はモスクワ周辺だけで二〇〇以上の工業組織ができあがっていた。うち六九が冶金、四六は繊維と皮革、一七は火薬関連だったらしい。

そのほか、世界経済からは最も遠いと思われてきたアフリカにおいても、“アフラジアの経済力”との連携が結ばれていた。たとえばタカラガイ(宝貝)だ。柳田国男も注目したタカラガイの、もともとの主産地はモルディブ諸島で、それが南アジアでタカラガイ貨幣として使われるようになり、ヨーロッパ人(ポルトガル、オランダ、ついでイギリス)はそれを逆にアフリカに持ち込んで黒人奴隷を安く買いまくったのである。

アジア地域 1400〜1800年の主要交易ルート

交易ルートごとの品目

以上のちょっとしたスケッチでもわかることは、われわれはこれまで金や金貨や金本位制ばかりによって「世界経済史の流れを教えこまれてきた」ということだろう。とんでもない。それはまったくまちがっていた。十五世紀からの中国・インド・日本のアジア、南北アメリカ、アフリカを動かしていたのは何といっても「銀」であり、何といっても「銀本位」だったのである。そこに大量の生産物と物産と商品と、金・銅・錫・タカラガイなどが交じっていったのだ。

花 金色銀色、桃色吐息(笑)。アジアは銀なり、ですか。

松 そうだね。インドも明朝もオスマン朝も銀決済です。

川 銀はポトシ銀山や日本の石見ですよね。金のほうはどうなってたんですか。

松 主な産出地域はアフリカ、中米・南米、東南アジアだね。そのうちの中米・南米というのはスペイン領だから、銀は西から東へ動き、金は東から西へ動いた。ちなみにインドでは金が南下して、銀が北上するんだね。

花 徳川時代でも東国が銀の決済で、西国が金の決済ですよね。

川 一物一価じゃなくて、二物多価だった。

松 そうそう、そこにこそ「貨幣の流通の問題」と「価値と価格の問題」とがあるわけだ。

本書は第三章と第四章を銀本位経済社会のリージョナルなインタラクションに当てて、近世のグローバル・エコノミーがいかに“アフラジアな地域間交易”によって律せられていたかを縷々説明している。

しかしながら、そのオリエントの栄光は十九世紀になると次々に衰退し、没落していった。最初の兆候は一七五七年のプラッシーの戦いでインドがイギリスに敗退したことだった。それによってイギリス東インド会社の「ベンガルの略奪」の引き金が引かれ、織物産業が破壊され、インドからの資本の流出が始まった。

オスマン帝国は経済成長のピークが十八世紀以前に止まり、その類いまれな政治力も十八世紀のナポレオンのエジプト遠征あたりをピークに落ちていった。そこへ北アメリカからの安価な綿が入ってきてアナトリアの綿を駆逐し、カリブ産の安価なコーヒーがカイロ経由のアラビアコーヒーを支配した。まるで東京の珈琲屋がスターバックスに次々に駆逐されていったようなものだった。

中国では銀の輸入が落ちた一七二〇年代に清朝の経済力の低下が始まっていたが、一七九六年の白蓮教徒の乱をきっかけに回復不能な症状がいろいろな面にあらわれた。それらに鉄槌をくだして息の根を止めようとしたのが、一八四〇年のイギリスによるアヘン戦争である。

この時期になるとアメリカの拡張が本格的になってもいて、奴隷プランテーションによる資本力の蓄積もものを言いはじめた。その余波が日本に及ぶと、かねて予定の通りのペリーによる黒船来航になる。そんなこと、とっくに決まっていたことなのだ。つまりは全アジア的危機をいかにしてさらにつくりだしていくかということが、欧米列強の資本主義的な戦略になったのだ。

というわけで、「アフラジアな経済圏」はリージョナルな力を狙い打ちされるかのようにことごとく分断されて、欧米列強の軍門に降ることになったのである。軍門に降っただけではない。アフラジアな各地は新たな欧米資本主義のロジックとイノベーションによって“別種の繁栄”を督促されていった。これはガンディーのようにシンガーミシン以外の工場型機械を拒否するというならともかくも、それ以外の方法ではとうてい抵抗できなかったものだった。

人類の経済史は一八〇〇年以前と以降とをまったくちがうシナリオにして突き進むことになったわけである。

その突進のシナリオは、ぼくがこの数ヵ月にわたって千夜千冊してきたことに呼応する。すなわち、ナヤン・チャンダの『グローバリゼーション 人類5万年のドラマ』(NTT出版)とジャレド・ダイアモンドの『銃・病原菌・鉄』(草思社)以来紹介しつづけてきたこと、つまりはグレゴリー・クラークの『10万年の世界経済史』(日経BP社)をへて、いったんブローデルの『物質文明・経済・資本主義』(みすず書房)とウォーラーステインの『史的システムとしての資本主義』(岩波現代選書)を通して案内し、それをジョヴァンニ・アリギの『長い20世紀』(作品社)と渡辺亮の『アングロサクソン・モデルの本質』(ダイヤモンド社)でブーツストラッピングしたものに合致する。

けれど残念なことに、グレゴリー・クラークが「従来の世界経済史を見てきた歴史観はマルサスの罠にはまっていた」と指摘したような問題は、あくまで一八〇〇年以降のヨーロッパの経済システムから見た反省にすぎなかったのである。その点フランクは、本書に登場するおびただしい研究者とともに、そうした「一八〇〇年以降の見方」をいっさい使わずに、新たなアジア型の近世グローバル・エコノミーの記述の仕方に挑んだのだった。

川 「リオリエント」って「東に向いて方向を変える」ということですね。とてもいい言葉だけれど、今後は広まっていきますか。

松 そうあってほしいけれど、東アジアの経済の将来は中国の急成長でわかったようにいまや政治情勢と高度資本主義とのずぶずぶの関係になってきているから、それを新たに「リオリエント」とか「リオリエンテーション」として網を打つのはなかなか難しいだろうね。

川 普天間も尖閣もノーベル平和賞も、ちっともリオリエントじゃありません。

松 だいたい日米同盟や韓米同盟がリオリエントするときは軍事的プレゼンスか経済摩擦だからね。マハティールの「ルック・イースト」というわけにはいかない。

花 本格的アジア主義みたいなものがない。みんなちょっとずつアジアを重視してくれているけれど、しょせんはグローバリズムのロジックですよね。

川 経済だけの歴史観には限界があるんじゃないんですか。

松 その通り。

花 アジアの歴史がもたらしてきた物語が不足しすぎています。

川 東の哲学ってほとんど世界に向かっていませんからね。いまの中国も政治と経済のプレステージだけで押している。

花 この本が言っている“リージョナルなもの”が失われているんでしょうね。

松 大文字の経済はそろそろいらないということだね。とくにGod・Gold・Gloryの3Gはいらない。

花 でも、イスラムはどうでしょう。大文字なのに独特でしょう。

松 おっ、いいところを突くね。これで決まったね。次夜の「千夜千冊」はイスラム経済学でいこうかな(笑)。

【参考情報】

(1)アンドレ・グンダー・フランクは1929年のベルリン生まれ。アムステルダム大学で長らくラテンアメリカの経済社会の研究をしていたが、その後はウォーラーステインと交わり、90年代に「500年周期の世界システム論」を発表すると、やがてそのウォーラーステインとも袂を分かってアジア・アフリカ・南北アメリカをつなげる「リオリエント経済史」とでもいうべき研究に没頭した。マイアミ大学、フロリダ大学などの客員教授も務めた。バリー・ギルズとの共同研究が有名。

(2)翻訳者の山下範久は気鋭の歴史社会学者で、世界システムにもとづく社会経済論の研究者。いま39歳。東大と東大大学院ののち、ニューヨーク州立大学の社会学部大学院でウォーラーステインに師事した。その後は北大をへて立命館大学へ。

何冊かのウォーラーステイン著作本の翻訳のほか、『世界システム論で読む日本』『帝国論』(講談社選書メチエ)、『現代帝国論』(NHKブックス)、『ワインで考えるグローバリゼーション』(NTT出版)などの自著がある。実は日本ソムリエ協会認定のワインエキスパートでもあるらしい。

ところでぼくは、東大の博士課程にいた山下さんが『リオリエント』を翻訳したときに、手紙付きで贈本を受けた。手紙には「私淑する松岡先生に、是非、御批判を乞いたいとの思いやみがたく感じて、突然に失礼とは存じながら一部献呈させていただきました」とあり、たいへん恐縮したものの、その後本書を紹介する機会がないままになってしまったこと、申し訳なかった。証文の出し遅れのように、今夜、その約束の一端をはたしたわけだ。

山下さん自身のほうはそれからの活躍がめざましい。たとえば最初の単著となった『世界システム論で読む日本』は、ウォーラーステインが確立した開発主義的な近代化論とそれへの批判をふくむ従属理論とを総合した見方をいったん離れて、そこにポランニーやブローデルの視野を残響させるような方法で新たな世界システム論をめざそうというもの、それを山下さんは「近世」の解明に、さらに日本の近代化の世界史的な位置付けの解明にあてた。ずうっと前に山本七平が提示した仮説にもとずく桂島宣弘の『思想史の十九世紀』(ぺりかん社)にいささか依拠しすぎているのが気になったけれど、その構想はなかなか意欲的だった。

そのあとの『現代帝国論』や共著の『帝国論』(講談社選書メチエ)はこちらこそいつか千夜千冊したいというもの、「ポランニー的不安」(人間・自然・性の定義のゆらぎや流動化)と名付けた問題を巧みに浮上させている。今後は是非とも、たとえばエマニュエル・トッド(1355夜)とユセフ・クルバージュがイスラムと西洋の橋と溝とを描いた『文明の接近』(藤原書店)に代わるような、「東洋・西洋の橋と溝」や「世界史と日本の経済システム比較」といったものを、独自に展開してもらいたい。

(3)謎めく「目次録」については、まだ詳しい話はできないが、これはぼくが来年にプロトタイプをまとめる仕事としては最も重要なものになる。冒頭に書いたように、「目次録」は「世界の見方のためのコンテント・インデックス」を立体化したマザープログラムのようなもので、そこから数百万冊の本の目次に自在に出入りできるようになるという“知の母”づくりなのだ。

(4)松丸本舗がクリスマスと初春にそれぞれ特別企画した、クリスマス期間の「くすくす贈りマス」セールと正月7日間の「本の福袋」セールについては、どうぞ丸の内丸善4階を訪れてほしい。行ってみないとゼッタイにその「ときめき」はわからない。

いとうせいこう、福原義春、ヨウジヤマモト、佐藤優、美輪明宏、市川亀治郎、杏、コシノジュンコ、鴻巣友季子、やくしまるえつこ、藤本晴美、松本健一、長谷川眞理子、今野裕一、森村泰昌、しりあがり寿、金子郁容さんたち、総勢20余名のゲスト陣と、ぼくとイシスチームとが、年末年始に分かれてずらりとお好み本とお好みグッズを意外なパッケージセットにして待っているというものだ。

ジャン・ジュネあり、坂口安吾あり、男空(おとこぞら)文庫あり、アンデルセンあり、森ガール術あり、稲垣足穂あり、温泉セットあり、甘読スイートあり、藤原新也・アラーキー・横尾忠則セットあり、セカイまるごと仕掛け本あり。これ、松丸本舗店主からの宣伝でした(ぼくも、この歳になって、さらにいろいろ仕事が多くてフーフーしています)。