著者が名うてのクォンツで、

おおげさな邦訳タイトルになってもいるが、

実は本書からは含蓄のあるリスク論が読める。

トレーダーや金融関係者はむろん、

仕事にリスクを感じているビジネスマンも、

運にも富にも見放されていると思っている一般読者も、

事業仕分けに賛否のある役人と政治家も、

虚心坦懐、ぜひとも読むといい。

なかで一番の論点は、

統計学(スタティクティクス)と国家(ステート)とが、

まったく同じ起源をもっているということにある。

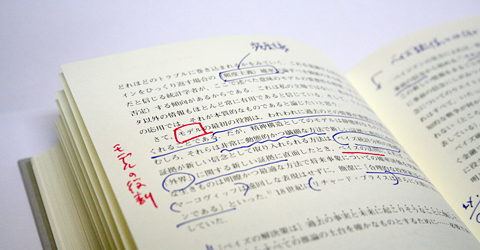

去年の11月に発売された本なので、ぼくも読んだばかりだ。タイトルがあけすけな邦題になったわりにはなかなか含蓄に富む金融リスク論になっていて、思いのほか楽しませてもらった。やっぱり果物は齧ってみないと味はわからず、買った本はソファで赤ペン片手にページを開いてみないとわからない。

日本語版に寄せた序文によると、著者が本書を書きおえたのは金融危機やリーマンショックの前のことだったようだけれど、著者自身もやや謙遜して書いているように、改めて加筆や訂正をするところなどなさそうな上々の出来ばえになっている。

著者のリカルド・レボネトはオックスフォード大学やインペリアル・カレッジ・ロンドンで数理ファイナンスの講義をしているものの、学者ではなくて、ロイヤルバンク・オブ・スコットランドの市場リスク部門のグローバルヘッドを務めている実務者である。リスク管理のプロ中のプロの「クォンツ」(1330夜参照)なのだ。

ところが実務者やクォンツなのにというと失礼なことになるが、一読、文章のセンスといい、構成力といい、例示や比喩や例題の編集力といい、たいそう柔軟で英明なので驚いた。

原題の“Plight of the Fortune Tellers”にして洒落ている。一語ずつがダブルミーニングになっている。洒落た話は好きだから、その話をしておきたい。

まずは“plight”という言葉だが、これはめでたい「婚約・誓約」であって、かつ同時に単数形では「窮地・苦境」の意味をもつ。正反両方の意味がある。ただし、これは英語を知っている者ならもともとニヤリとするダブルミーニングだから、それほどのお手柄ではない。

次に“fortune teller”といえば、ふつうは「占い師」のことを言う。フォーチュン・テラーはハリー・ポッターなどにはしょっちゅう出てくる。しかしこの言葉は、イングランドやスコットランドでは銀行窓口の「金銭出納係」という意味をもってきた。おまけに“teller”はむろん「語り部」のことだから、著者が“fortune teller”を多重な意味で名のっているともいえる。本書の内容が現状の金融リスク論批判になっていて、著者が名うてのクォンツであるだけに、この言葉をタイトルに入れたというセンスはかなりおもしろい。

が、仕掛けにはもっと奥がある。“fortune”の意味がラテン語世界や中世ヨーロッパでは、「運」であってまた「富」なのだ。だからその仕掛も効いている。ルネサンスの版画や絵画にはしょっちゅう[fortune]というアレゴリーが出てくるのだが、キリスト教社会での「フォーチュン」は意味深長なのだ。

だいたいラテン・ヨーロッパ社会や一神教的キリスト教社会では、古来このかた「運」も「富」も一筋縄ではいかない。

古代ローマでは富の神はマモンと言った。これがマネーの語源になるのだけれど、もともとは古代ローマの貨幣鋳造所に女神ユーノーがいたことに由来する。

この女神ユーノーは異名をモネータとも言って、そのモネータがやがてマネーになった。ところがモネータはそもそもが古代ギリシアの女神ムネモシュネのローマ読みなのである。ムネモシュネというのは「精神の集中」や「記憶の作用」を司る神のことだから、ヨーロッパ古典社会では、マネーというのは「何かの行為を意図的に集約していく」ということだったのである。たんに集約するのではなく、それを「奥から引き出すために集約」する。

もっとおもしろいことがある。モネータが女神ユーノーの異名になったのは、この女神の名において、土地・商品・労働奉仕に対して公認された重さと純度の貨幣(コイン)を払う誓約が、公衆の承認を前にしておこなわれていたからでもあった。

こうしてモネータがマモンとなり、マモンがマネーになっていったのだ。すでに碩学ロバート・グレイヴス(608夜)が示唆していたことである。レボネト、ひょっとしてグレイヴスの愛読者だったのではないかと、ぼくは邪推したくなったほどだった。

まあこういうぐあいに、本書はタイトルだけでも、このところ世界的窮状に立たされている金融業界の富と運とをめぐる語り部としての立ち位置を、もののみごとに二重多重にシンボライズしていたということがわかる。

といって、“Plight of the Fortune Tellers”をどういう邦題にするかというと、たしかに難しい。『運と富の苦境』とか『リスクの神々の失敗』とか‥‥。ぼくも急にはうまい案は思いつかないが、とはいえ『なぜ金融リスク管理はうまくいかないのか』ではあまりにあからさますぎて、レボネトの才能が可哀想だった。

もっとも文才だけでは、昨今最もきわどい分野となった金融論やリスク論の議論が書けるはずはない。金融市場の実務に携わっているのでは、思いきったことなど書けないということもある。それよりなにより、金融工学の鬼才たちは、サブプライム・ローンの基礎をつくり、そこに手を出し、そして失敗してしまったのだ。いかに名だたるクォンツとはいえ、この、世界中に知られてしまった「マモンの魔術の失敗」を説明して、なおかつそこを切り抜けるというのはあまり気がすすまないだろう。

それでもレボネトはそこのところをエレガントにやってみせた。ご承知のことだろうけれど、ぼくはこのように、事態の危険の渦中から新しいロジックをもって脱出してくる御仁には、めっぽう弱い。前々夜に田渕直也をとりあげたのもそのせいだ。

で、本書の中身の話だが、この本の基本の基本にあるレボネトの考え方は、「統計学」(statistics)と国家(state)とは同じ語源であるということにある。その二つがともに「リスク管理」を本業にしているということ、このことにある。

統計学(スタティスティクス)と国家(ステート)は似ている。これは絶対に見逃してはいけない重大な相似律だ。

そもそも“statistics”では、数字をあれこれ寄せ集めてデータ表をつくり、そこからその時点ごとの情報を読みとって予測に渡すということをするのだし、“state”では、そういう数字にあらわされる限定的な意味を規則(法)と組織(国家システム)と運営(行政・自治)にする。そこにはむろん違いもあるが、かなり酷似するものがある。

イアン・ハッキングの『偶然を飼いならす』(1334夜)で、ナポレオン執政府がつくりあげた官僚はそもそもが“統計官僚”とでもいうべきもので、ネーション・ステート(国民国家)としての近代国家の官僚制はすべからく統計的官僚制度だったということをあきらかにしておいたように、統計学と近代国家はそのスタートにおいて両輪の車だったのである。

すでにゲーテ(970夜)は『イタリア紀行』に、こう書いていた。「ドイツ人は統計学という名の一種の政治的調査に熱心なことがわかった。ドイツでは、統計という言葉は国の政治力を強めるための調査、すなわち国情に関する質問を意味する」と。

ゲーテもさすがだった。国家と統計をつなげただけでなく、統計学の本質が「質問」だということを見抜いている。

ちなみに、ここで「質問」というのは、Qを立ててAを呼ぶことをいう。その「QからAへ」を、あえてひっくりかえして「AのQ」という短絡的な“しくみ”にリセットしたのが、統計論であり、確率論なのである。ついでに言っておくと、ここを「AからQへ」にしてセットをつくらず、むしろ情報の流れを動的なままにしようとしているのが編集工学だ。

統計学の“statistics”と国家の“state”の二つには、ともに生じている仕事があった。それが「リスク管理」というものである。

あらためていうまでもなく、リスク管理とは、不確実性のもとでの意思決定を最も効果的におこなうことをいう。そして、この意思決定が金融におよんだばあい、そこにベイズ統計学や主観的確率論を下敷きに、効用理論やプロスペクト理論を操って、まことしやかな「AのQ」セットをつくってみせるのが、金融的リスク管理というものだ。

今日の金融理論では、「期待されるリターンとリスク間のトレードオフ」がファイナンス理論の基礎になっている。これを計算するには、ある事象が観察された頻度データから、同じ事象が将来に発生する確率を導く。これがリスク計算の主な仕事になるのだが、このとき多くの金融機関やトレーダーは「確率を推定してから行動を決定する」というふうになる。これは確率評価から意思決定に進むという頻度主義である(1340夜参照)。

しかしレボネトは、ここを逆転して見ることを提案する。「確率を推定してから行動を決定する」のではなくて、「行動を観察してから確率を決定する」というふうに目を逆転させた。

なるほど、なるほど、これはいい。これなら損失分布を確率的にあらわすときに、めったにおこりそうもない事象はほとんど推定できないということがわかってこよう。

プロスペクト理論

リスクを伴う決定をどのように行われるかについて、

経験的事実から出発して記述する理論。

同額の利益と損失では損失から来る苦痛の方が心理的な影響が大きい。

ジョージ・ソロス(1332夜)でも『確率論的思考』(1340夜)でも述べておいたけれど、富を求める者には必ずバイアス(認知バイアスや可用性バイアス)がかかる。運を求める者にも認知バイアスがかかる。

なぜなら、そこには「選択」と「決定」とが伴い、そのための「評価」がかかわるからだ。

企業家と投資家は、しばしば資産評価を一番気にすることになるのだが、それが実は“確率評価”であることを忘れがちになる。物価から株価にいたるまで、評価はつねに相対的確率のなかにあるはずなのに、それを忘れがちになる。しかも“確率評価”となると、かなりの専門知識が必要になる。そのため、銀行や金融機関や専門トレーダーたちの評価数字や高くつくアドバイスを介在させることになるし、格付機関のランキングも気にせざるをえない。

つまりは、リスク管理の意思決定プロセスには、こうした外からの介在介入がひっきりなしにおこっているわけで、そうなると、確率誤差を訂正するよりもリスク管理のプロセスそのものが、多様なバイアスの進行にまみれているということになる。

本来なら、このようなバイアスを修正するしくみを金融リスク管理のシステムがもつ必要があった。けれどもレボネトはそこを告白しているのだが、今日の計量的リスク管理システムには、この修正はほとんどとりこまれていないままになっている。そのため多くのファイナンス行動において、「選択」と「決定」におけるアセット・プライシングがうまく機能せず、まちがった判断も含まれる。その判断がまたフィードバックされて、金融システムの総体に看過できない誤差を与える。

これは資産評価さえヒューリスティックではないということなのだ。なるほど、なるほど。きっと、そうだろう。

ヒューリスティックス(heuristics)とは、問題解決や意思決定のときにロジカルなアルゴリズムを使わずに、経験的に有効と思われる“近道”で問題の行き先に達することをいうのだが、これについてはあらためて別の千夜千冊で論じたい。

ざっとこんなふうに、本書はセンスよく金融の魔術の限界を描いてみせている。ぼくはけっこう堪能した。

とくにクォンツが「確率」の正確な意味を理解していなかったという自省的指摘には、深く納得することができた。詳しいことを知りたければ、ぜひとも本書を1ページから順に紐解くことをお奨めする。

だから、これで本書の案内をすましておいてもいいのだが、それではあまりに素っ気ないだろうから、ちょっとした付け足しを書いておく。この手の分野によほど暗い諸君には、けっこうおもしろいかもしれないけれど、いまでは大方が見当のつく話であろう。

数年前、こんなふうなことがおこったのである。

昨今の金融の仕事は、借り手と貸し手の中間で資金を効果的に動かすことだけではなくなっている。とくに金融工学をつかった仕事は、マネーだけではなくリスクを分割し、それを再パッケージ化して、経済活動にかかわるさまざまなプレイヤーに分散させることにある。

たとえばぼくの友人のアメリカ人は、ロングアイランドに小さな一軒家を買うことにした。そのため地方銀行で初めて住宅ローンを組んだ。

ここから先、当然なことに友人夫婦はローンの金利と元本の一部を毎月返していくことになるのだが、かれらがかかわっているのはここまでで、友人夫婦のモーゲージ(返済についての権利)は、たちまち大手の連邦住宅金融機関(いわゆる政府系機関)に買い取られた。この政府系機関は多くの住民が住宅を入手しやすくするために設立されたものである。

友人夫婦のモーゲージは政府系機関に入ると、次には同じような何千ものモーゲージと一緒にプールされ、それがある程度のかたまりになると、一つの分散された債権資産というものに変貌していった。

しばらくしてこの手の債権資産がたまってくると、政府系機関は少額ずつの規格化された新しい証券をつくり、銀行や投資家や投資信託に販売するようになった。

このとき、この証券を売りやすく、また買いやすくするために、さまざまな金融工学的テクニックが動き出した。小口に分割されたり、いろいろなタイプの投資家の選好に合うようなものも工夫された。

これですでに、この住宅モーゲージに始まった資金の動きはそうとうに大きなものになっていた。それ自体で個別のマーケットができるほどなのだ。金融機関の商売もこれでホクホクだ。

なぜなら、モーゲージの金利支払いが指定日におこなわれたかどうかをチェックするとか、モーゲージを早めに返した記録をとっておくとか、そこにはささやかな手数料も発生するのだが、その手数のために元のモーゲージの総額のわずかな割合が支払われたとしても、そのマネーの流れが膨大になっていくにつれ、この仕事に携わった金融業者はたちまち大きな資金プールにありつけたからだ。

それどころか、この手数料が入る可能性も取引金融商品になり、その取引をもつ投資銀行やヘッジファンドをめぐって、またまたマネーが膨らんでいった。おまけに、このような金融派生商品(デリバティブ)は、国内にとどまらなかったのである。何万人もの民間住宅ローンの借り手によって裏書きされた同じ証券は、世界中の関心の的になった。中国人民銀行が購入することもあった。

というふうに、友人夫婦がローン返済をするかどうかというちっぽけなリスクは、そこが金融市場のグローバル性というものなのだが、知らないあいだに莫大な金融市場の取引商品として、海外にまで及んでしまったのだ。

話をここでおえるなら、まだ金融マネー資本主義は“健全”だ。ところがこのあたりから、問題がだんだんあやしくなってくる。

たとえば中国人民銀行は、対米貿易黒字から発生した資金を投資するために、友人夫妻のモーゲージが入っている何らかの証券を大量に購入するかもしれない。しかしながらそういうことをしたとたん、それが証券の価格を上昇させることもおこりうる。

かくてこの瞬間から、中国という「国家」(state)がこのグローバル金融市場の統計(statistics)に関与したことになり、それをとりまく事情はたんなる住宅ローンの返済ではなくなってしまうのである。

モーゲージだけがそうなっていくのではない。同様の幾重にも入りくんだ金融商品が、保険商品、代償企業の資金調達、クレジットカード、投資信託などというかっこうで一斉に試される。これらはその出発点の動機も規模もしくみも少しずつ異なっているのではあるが、誰もがリスクを防御したいと思い、誰もがリスクの集中と分散のメンバーになっていたということについては、すべからくマネー金融工学のゲームプレイヤーであったという共通性に巻きこまれざるをえない。

こうして金融市場は、友人夫婦の「家をもちたい」というささやかな希望とはまったくべつの化け物となっていったのである。

ここには、どんな“実体”もない。リスクが集められ、再構成され、ひたすら金融市場で交換されるテクニックが駆使され、そのかわり市場にとっての最も重要な「流動性」が保証されていたというだけなのだ。

けれども、いったんこの信頼すべき流動性の流れのどこかに異常事態がおこれば、ここからは世界の実体経済こそがその事態の波をかぶることになる。リスクは巨大な経済変動となって返ってくる。金融リスク管理のミスとは、こういう恐ろしいゲームになっていくものなのだ。

かくしてサブプライム・ローンは、周知の通りのとんでもない焦土と化したのである。

【参考情報】

(1)ぼくはいささか本書を褒めすぎただろうか。そうでもないと思う。現代の金融システムは、借り手と貸し手のあいだで資金を効果的に仲介するだけではない。金融工学の魔術は、マネーだけでなくリスクを分割し、再パッケージ化し、経済に携わるさまざまなプレイヤーに分散する。ぼくが読んだかぎりの印象ではあるが、クォンツとしてその仕事の最先端にいたリカルド・レボネトは、この魔術の解明に正直に乗り出したのだ。そして、何を結論にしたかといえば、クォンツたちが本来は区別すべきだったはずの、リスクに適用する確率論とリターンに適用する確率論とを、ごっちゃにしてしまったということなのだ。

(2)最終章で、レボネトは次のように書いている。「どうしてこんな状況に至ってしまったのか。クォンツとかれらの上司、その上司とさらにその上司、そしてソフトウェア・ベンダー間の相互関係には、多くの“社会学的な”説明が見られる。だが、根本的な原因は深く多様である」。

続いて次のように書く。「まず、現代のリスク管理に関する考え方が、唯一の非生産的な確率にひっぱられていることがまずいように思える。このような考え方は、洗練されたデータの取り扱いが実際に差異を感じさせるような科学調査の領域では使われていない」というふうに。

それがどういうことであるかは、次を読めばわかる。「ベイズ分析がいまでは日常的に使われ、パラメータの推計での桁違いの改善がもたらされた分野は、天体物理学から情報理論、スペクトラル解析に至る。現在、ベイズ主義の適用が成功している例をさがすのに、あまり多くの分野を見る必要はない。ベイズ分析が現実には使われていないのは、リスク管理やアセット・アロケーションと最も密接な関係がある金融分析くらいで、しかもそれは数百万ドルに値する産業である。残念ながら、ベイズ統計学の考え方はリスク管理の世界をほぼ完全に避けて通ってきた。そうでなければ、リスク管理が最終的には“科学的”になっていたかもしれないのは皮肉なことである」。

(3)レボネト自身がその職についている「クォンツ」について、レボネトはやや自嘲気味に次のように書いている。

クォンツはきちんと定義された技術的な問題を説くのは得意だった。高次の積分を解くのも、フーリエ変換とモンテカルロ・シミュレーションを結びつけるのも、シグナル分解にウェーブレット法を活用するのも、複素数平面で複雑な閉曲線積分をするのも、得意だった。

しかしながら、そうしたMBAの専門訓練を受けてきたにもかかわらず、クォンツは最初の数年で「無知の専門家」になるのだ。クォンツは金融機関の役割も金融の意味もほとんど知らないままなのだ。C++コードをうまく書いて問題を解くことしかできない者たちなのである。

いや、技法がまちがっていたのではない。妥当性について真剣に考えることもなく、当面の問題にそれを適用してきたことがまちがっていたのである。とくに、リスク管理の文脈のなかでの最も重要な「確率」の正しい意味を理解してこなかったのだ。あーあ。

(4)金融リスク管理当事者による本書に匹敵する本は、それほどないように思えるが、金融崩壊の実態やプロセスを描いた本ならいまではゴマンとある。ただし、これらをやみくもに読んでも、金融にかかわっていない者にはわかりにくいし、出来がいいものも少ない。だいたい日本ではかつては、酒井泰弘の『リスクの経済学』(有斐閣)というぬるま湯のような本や、リスク管理の入門書といっても上山道生の『リスクマネジメントのしくみ』(中央経済社)といったのんびり本ばかりが多く、参考にもならない。ぼくが読んだものでは真壁昭夫と平山賢一の『リスクマネー・チェンジ』(東洋経済新報社)がポートフォリオ理論の“罪”を描いて、まあまあおもしろかった。

なかで本書に匹敵するのは、リチャード・ブックステーバーの『市場リスク:暴落は必然か』(日経BP社)だろうか。これはブックステーバーがMITからウォール街に転身して、モルガン・スタンレー、ソロモン・ブラザーズ、ムーア・キャピタルでリスク・マネジメントの実務に携わり、そのあからさまな現場をくまなく目撃したせいだろう。帯に「われわれが、サブプライム問題の犯人です」とある。なお、MBAについては、これまた驚くほどいろいろの本が出ているが、今夜はとりあえずヘンリー・ミンツバーグの『MBAが会社を滅ぼす』(日経BP社)だけをあげておく。