賭博と借金とゲームは

人間文化の歴史とともに始まる。

みんな、不確かなことが大好きなのだ。

これを数学や科学にしたのが確率論である。

キケロもパスカルもラプラスも、

社会において最も重要な考え方であると見た。

ところが、この確率がもたらすものが

金融工学ブームこのかた、ひどく誤解されている。

確率の科学は、けっして偶然(たまたま)を

解明するものではないはずなのである。

千夜千冊「連環篇」は、

この「たまたま」の正体に

迫ろうとした一冊から始まる。

今夜から千夜千冊「連環篇」を始めることにした。放埒篇・遊蕩篇につづく第3ステージになる。これがどういうものになるかは、しばらくこの欄を覗いてみてもらわないとわからない。あいかわらず原則としては一夜に付き一冊を、また一人の著者に付き一作品をとりあげるけれど、そこから何かが連なり、重なり、分岐し、多様化し、舞い戻り、また飛躍して、少しずつ連環していくはずだ。

そのため、ときには長めの千夜千冊になったり、ときには高速の一夜になったり、一冊の話なのに何冊もの中身が暴露されたりすることがあるだろう。かつて583夜に『草枕』をとりあげ、980夜のグレン・グールドのところでまた『草枕』にふれ、さらに1309夜の『風呂で読む漱石の漢詩』でまたまた『草枕』に交差したように、一冊への介入が別々の角度の異なる夜をもって、ドラキュラの胸に杙を打つように、何度も突き刺さっていくということもおこりうる。

まあ、どうなるかはしばらく進んでからのおたのしみということにする。ぼくだってどうなるかなんて、予測しきれない。

それからもうひとつ、「連環篇」では参考情報や付属データも、ちょっと加えてみることにする。これまで著者の経歴などを本文に入れこまないままになることがあったのだが(全集『千夜千冊』ではすべて補充したが)、そんな無礼なことをしないようにしたい。書物は著者だけでできているものではない。そこには編集者も写真家も装幀者もいる。そういう本づくりの職人さんたちも、わかるかぎりで掲載したい。

さて、記念すべき「連環篇」の一冊目は、レナード・ムロディナウの『たまたま』にした。予測なき第3ステージに入った千夜千冊が、たまたまビジネス論の一冊から始まるのもいいだろうという気分で選んだ。

原題は“Drunkard’s Walk”だから、「酔っぱらいの足取り」つまり「千鳥足」といったところで、こちらのタイトルのままだと最初から酩酊しているようで、連環篇の一冊目にするのは憚られたかもしれない。だから、この原題を『たまたま』という邦訳タイトルにしたのは、たいへんありがたい。うまかった。ダイヤモンド社はこの本の前に、ナシーム・ニコラス・タレブの“Fooled by Randomness”を『まぐれ』と邦訳していたから、これはそういうカジュアル型の翻訳編集方針なのだろう。

ちなみに『まぐれ』のほうは、不確実性科学の大学教授にしてトレーダーとしても知られるタレブが書いたもので、金融市場における「偶然」を相手に、切れ味のよい趣向で組み立てられていた。かなりおもしろい。タレブは『まぐれ』から3年後、金融工学の過信をこっぴどくやっつけた『ブラック・スワン』(ダイヤモンド社)を書いたから、こちらのほうでタレブの名を知ったビジネスマンも少なくないだろう。『ブラック・スワン』は『まぐれ』の続編なのである。

本書は「偶然」(たまたま)や「まぐれ」(あてずっぽう)を相手に趣向を凝らした本になっている。著者のムロディナウは、カリフォルニア大学バークレー校で物理学を修めて、CALTECH(カリフォルニア工科大学)やドイツのマックス・プランク研究所にいた理論物理学者だ。金儲けが嫌いではなさそうだが、トレーダーではない。

CALTECHのときはリチャード・ファインマンのもとにいて、ファインマン先生にぞっこんになっている。のちに師に代わって『ファインマンさん最後の授業』(ちくま学芸文庫)を書いたほどだ。それなら、ムロディナウはれっきとした学者サンの道を歩いてきたのかというと、そうでもない。ちょっと変わっている。

1954年のシカゴ生まれで、いまは55歳(2009年現在)。それまではれっきとした学者生活をおくっていたのだが、31歳くらいのときに突然思い立って6000ドルと映画シナリオをポケットにつめこんでロスアンジェルスに引っ越すと、『スタートレック』などのテレビ脚本を書きはじめ、40歳になるとコンピュータゲームの会社を起こして、スピルバーグ映画やディズニー映画にいくつもソフトを提供した。映画フリークだったのだ。

だから大学教授の道からはドロップアウトしたのだが、ではドロップアウトしただけかというと、そうでもなくて、ファインマン先生の代わりをしただけでなく、なんとスティーブン・ホーキングをたきつけて『ホーキング、宇宙のすべてを語る』(ランダムハウス講談社)を共著して、その“道”での科学的理解力を誇った(その印税で大儲けもしている)。ぼくは読んでいないが、『ユークリッドの窓』(ちくま学芸文庫)という著書もある。

これだけでも多才多能な男だということになるが、ムロディナウには本書を書くにあたっての、もっとドラスティックな「たまたま」もかかわっていた。2001年の9・11のときにはワールドトレード・センターにいたそうだ(どうやって脱出したのだろうか)。そして、その後はふたたびCALTECHに返り咲いて、学者に戻った。9・11がどでかい「たまたま」になったのである。

こういう「偶然」や「不確実」をめぐる本を紹介するのは、けっこううきうきする。ここからさまざまな本が四通八達して、ぞろぞろ数十冊が踵を接していく。確率論、統計学、市場予測、金融工学から社会学、自由論、意志論などなど……。マジ本ばかりではない。占いやオカルトや擬似科学に類するドジ本やアジ本もつながってくる。

不確かなことをめぐっては、世の中にはずいぶん以前から擬似科学やオカルト科学めいたものがけっこうはびこっている。「偶然」や「不確実」にはどんなルールがひそんでいるかわからないことが多い。それにもかかわらず、それをネタにするあくどい宗教教団や経営コンサルタントやファシリテーターもアトを絶たない。大衆も、迷信から星占いまで、シンクロニシティからセレンディピティまで、不確かなことやトンデモ本が大好きなのだ。

ぼくも「偶然」や「不確実」は嫌いではない。むしろ重視してきた。それがなかったら歴史も芸術もない。そもそも生命やわれわれが存在するというそのこと自体が、偶有的(コンティンジェント)なのである。しかし、そのコンティンジェンシーをどう理屈にするかということになると、なかなか出来のよいものは少なくなってくる。うさんくささも拭えない。「たまたま」の本質はけっこう手ごわいのだ。

松丸本舗の「本相」掲示板。

松岡正剛が出版界の今を見極め、

リアルタイムに相場を動かしていく。

『たまたま』と『まぐれ』は、

「今週のタイトルネーミング best1」に選ばれている。

(11月3日時点)

世の中、何が「たまたま」でおこるかはわからない。そのため、何かにつけて「運がよかった」とか「不幸にも」といった常套句が使われる。「いやー、残念なことでした。また機会がありますよ」と言ってはみても、そういう機会(チャンスやオケイジョンやオポチュニティ)が何によってめぐっているのか、誰もよくわからない。

ところが、世の中と人生は、たいていその“機会の軌道”をこそこそめぐっているとしか見えないようになっている。

それを「運」とか「虫の知らせ」というふうにみなしたとしても、かつてメーテルリンクがさんざん警告したように、運命の女神などどこにいるのかわからないのだし、仮にどこかに女神がこっそり隠れていたのだとしても、その女神がいつ“いないいないバー”で微笑んでくれるのかなんてことも、とうてい知る由もない。気が付けば、“青い鳥”は一番身近なところにいたということにもなる。

だったら「運」や「幸運」などに期待せずに、自身の周辺に心を向けなさい。そのほうがずっと志が高かったということになる。

一方、こうした運命論的な議論とは逆に、九鬼周造の言うように、すべて心の出来事は「偶然性」から開示されるのだとすれば、それは「たまたま」であることが大事なのではなくて、ふだんから同一性などを求めずに「異質性との出会い」を求める意思こそが重要だったということになるわけで、そういう覚悟を決めるなら、むしろ「はかなさ」とか「せつなさ」を実感していたほうがいいということになる。「世界の中心は機会から逸れている」のだと感じる知性こそが、実は「粋」なんだというわけだ。

それはそれ、とはいえ賭博や株の売買やマーケティングでは、なんとか「たまたま」の奥にルールを見いだしたい。できれば、がばがば儲けたい。そこで、みんながいっぱしの確率論に手を出すのだが、さあ、それがまことにでたらめだったのである。

2002年、ダニエル・カーネマンという科学者にノーベル経済学賞が授与された。経済学賞ではあったが、カーネマンは心理学者だった。彼は長年にわたってスタンフォード大学の認知科学者エイモス・トヴァスキーと「ランダムネスについての誤解」を研究し、その行動経済学としての成果が認められての受賞になった。トヴァスキーはその栄誉にあずかることなく亡くなった。

カーネマンとトヴァスキーが最初に研究したのは「平均回帰」という現象である。どんな一連のランダムな事象でも、「ある特別な事象のあとにはありきたりな事象がおこる」というものだ。

二人がそんな研究に没頭したのは、イスラエル空軍の飛行教官たちに特別講義をしたとき、「前向きな行動に報酬を与えることは効果があっても、失敗を罰するのは効果がない」と言ったところ、かれらがいっせいに反論したことに端を発していた。「われわれは生徒のみごとな操縦を必ず褒めるようにしていましたが、すると次回は決まって悪くなるんです。ところが失敗を怒鳴ると、たいてい次の操縦がよくなるんです」と言うのである。

これがきっかけで、二人はいろいろ調査と研究を重ね、怒鳴ったことが改善をもたらしたのではなく、そこに「平均回帰」がおこっているだろうことを突き止めた。そこには操縦成功か操縦失敗かを“何かの因果関係”に結びつけるものなどはなくて、ただ確率が支配していたのではないかと見たのだ。しかし、二人の確率論は、世の中のジョーシキが想定できるような確率ではなかった。

ぼくが『読書編集術』という新書を、2つの出版社で同時に刊行したとしよう。内容も体裁もまったく同じである。もっともこれでは区別がつかないので、A本は表紙に赤い丸を、B本には青い丸をつけるデザインにした。それでどちらの本が売れるかという数学モデルをつくったとしよう。

ふつうなら、『読書編集術』が発売数ヵ月で10万部売れたとすれば、赤本・青本はだいたい半分ずつか、どちらかがちょっと多いという予測をしたくなる。このモデルは、ぼくの本を買う読者がA本ならばコインの表が、B本ならコインの裏が出たというモデルに似ていると思ってもらっていい。

そこで、これを確率計算してみると、A本とB本がほぼ同じような売れ行きで一進一退するというプロセスは、数学的にはまったく出てこないのだ。A本とB本が連続的に一進一退する確率より、どちらかが連続的に売れる確率のほうが八八倍も高いのだ。そのよく売れたほうの新書が、仮に赤丸デザインだったとしよう。そうするとこの売れ行き現象を見た者は、「赤丸こそ世間の関心をひくのだ」とか「赤のデザインはよく売れる」といったイメージをもつ。あるいはそういう仮説をたてる。

しかし、ここにはどんな因果関係もなかったのである。そのように世の中の出来事の推移を因果づけて仮説をたてるのは、どんな確率論からも導き出すことはできないということを、カーネマンとトヴァスキーは警告したのだった。

世間の目は、平均的なことがおこっている現象にはとくにルールははたらいていないだろうが、何かの著しい現象がおこっていることは、たまたま偶然におこったか、さもなくば何かのコントロールがはたらいているとみなしたがるものだ。少なくとも、そこにはまだ発見されていないパターンが隠れていると思いたがる。

こうして、チョコレートミルクセーキを1週間に2回以上飲むと心臓病に効く、赤い商品を入口の右側の棚に置くとよく売れる、あの山はUFOが出やすい山だ、ナマズが暴れると地震がおこるといったことが“信用”される。また“流行”する。認知科学で「可用性バイアス(availability bias)」と呼ばれる作用だ。

カーネマンらは、これらの見方がいずれもまったくおかしいということを指摘した。平均的におこっていることも、著しいことがおこっているときも、確率論からみればそれらはたんにそれまで継続しておこっていたランダムな現象の結果だとみなした。

われわれは、多くの事態の中にランダムネス(randomness)が作用しているということを、なかなか理解できないらしい。「たまたま」も「偶然や幸運だけではおこらないだろうこと」も、実は因果の介在とはかぎらないのだということが、理解しにくい。認知にあらかじめバイアスがかかってしまっているからだ。

「Xと0の配列のランダムな配列」

無作為な文字の並びであるため、 連続文字(太字部分)に

どんな意味づけをしてもそれは誤解となる。

「色面のパターンによるモザイク画」

単なる四角形の配列でも、特定のイメージに同化させ、

無意識に意味を付与してしまう。

(空間的なパターンもときに人を惑わす)

科学や数学の分野では、ものごとが酔っ払いの千鳥足のようにふるまう現象のことを「ランダム・ウォーク」(random walk)という。日本語では乱歩とか酔歩という。ランダム・ウォークはどこにでもおこっている。そよ風の吹き方もハリケーンの暴れ方もランダム・ウォークだし、水にインクを一滴垂らしてもランダム・ウォークはおこる。ポーカーで2ペアが出るのも猿がダーツを投げて高得点になるのもランダム・ウォークだ。そもそもサイコロをふって出る目がランダム・ウォークなのである。

この用語が最初に数学的に使われたのは、1900年にフランスの数学者のバシェリエがパリの株や債券の価格の動向変動を計算してみたときだった。金融ゲームや賭け事はいつも新たなルールを発見させるのである。パスカル以来、いや、古代ローマ帝国以来、ずっとそうだった。けれども株の動きもポーカーのカードの出方も、どう予測してもルールがわからない。

やがて、ランダム・ウォークが進んだどこかの一点を、事前にどのように予測できるかという想定にとりくんだとたん、またその予測にもとづいた行動をとったとたん、そこに「確率」(probability)という厄介な数学が待ちかまえていることが見えてきた。

キケロが「プロバビリス」と名付け、さらに「プロバビリスこそこの世の指針である」と書いた、あの確率という魔物があらわれるのだ。しかし長らく、このプロバビリスの正体に何がひそんでいるのかが、わからなかった。

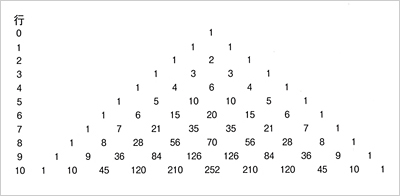

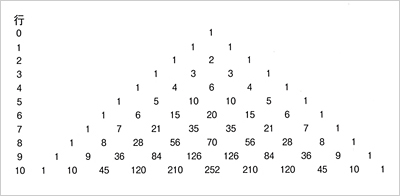

「パスカルの三角形」

パスカルが創案した数列。

あるグループから特定の対象を選ぶ方法が

何通りあるかを知りたいとき役に立つ。

アメリカ人なら誰もが知っている「マリリンに聞け」というQ&A形式のコラムがある。1986年に登場して、いまだに人気を誇っているらしい。

「株式市場がその日の取引をおえたあと、株価の上昇・下落にかかわりなく、なぜみんなが拍手をしているのでしょうか」「友人が二卵性の双子を身ごもりました。少なくとも一人が女の子である確率はどのくらいですか」「スカンクの死体の脇を車で通ると、臭いが10秒くらいあとになってやってくるのはどうしてか」というようなイカニモ質問が次々に寄せられ、これにマリリン・ヴォス・サヴァントが片っ端から答えるというものだ。

マリリンはギネス認定のIQ228の持ち主なのである。こんな女性は世界にめったにいないだろうが、イカニモ質問に片っ端から答えるのに、こんなにもふさわしい女神はいない。

あるとき、マリリンに次の質問が寄せられた。テレビのクイズ番組で、勝った回答者が3つのドアのうちひとつを選ぶ権利をもった。1つのドアの向こうには高価な自動車が、残りの2つのドアの向こうにははるかに見劣りのするもの(ヤギとか洗剤セットだったりするらしい)が置かれている。その様子は回答者からは見えず、司会者からは見えている。

回答者はそのうちの1つを選ぶ。すると司会者は、選ばれなかった2つのドアのうちの1つを開けて見せて、開いていないもう1つのドアに選択を変えるかどうかを聞く。選択を変えるチャンスを与えるのだ。このとき、回答者はドアの選択を変えたほうが得策かどうか。これがマリリンへの質問だった。

マリリンはただちに、選択を変更したほうがいいと答えた。ところが、この判断にアメリカじゅうの雀たちが騒然となったのである。みんなはマリリンを初めて疑ったのだ。どう見ても、有利な確率は3分の1ずつであるはずだ。変更したからといって有利になるはずがない。そう、みんなが感じた。「あなたはヘマをした」という数学者たちもいた。マリリンは窮地に追いやられた。

しかし、だがしかし、しかるべき研究機関がコンピュータ計算をしたところ、選択を変更するほうが2:1でずっと有利だったのである。マリリンが正しかったのだ。

アメリカの大衆や数学者がまちがいで、マリリンが正しかったのは、なぜなのか。プロバビリスの正体が段階的に変化することを勘定に入れるかどうかが、そのちがいをつくったのだ。

回答者がAのドアを選んだとしよう。司会者はそれを知ったうえで、BとCのドアのどちらかを開けて、もう1つのドアへの変更をするかどうかを促すが、むろんこのとき司会者は自動車が置いてあるドアを開けたりはしない。つまり、司会者がドアの向こうに何があるかという知識を使うことによって、完全にランダムなプロセスではなくなるわけだ。

そのうえで、考えるべきことは2つある。ひとつは回答者の最初の選択がたまたま正しかったという「まぐれ当たり」の可能性。この場合は、残りのドアのひとつに変更しないほうがいいのは明らかだが、そもそも「まぐれ当たりのシナリオ」を選ぶ確率は3分の1しかない。

もうひとつは、最初の選択が間違っている、すなわち「見当ちがいのシナリオ」を選んでしまう可能性である。こちらは確率3分の2だから、「まぐれ当たり」の2倍の確率でおこりうる。ところが、ここで司会者が残り2つのドアのうち、「はずれ」のドアを開けてみせるわけだから、この「見当ちがいのシナリオ」では、最初のランダムネスがここで人為的に変更されるのだ。

以上のことを整理すると、このようになる。もし回答者が確率3分の1の「まぐれ当たりのシナリオ」の中にいて、最後までその選択に固執すれば、回答者は車を手に入れることができる。もし回答者が確率3分の2の「見当ちがいのシナリオ」の中にいて、司会者の介入を受けたうえで選択を変更すれば車を手に入れることができる。ようするに、回答者が自分は「まぐれ当たり」のシナリオの中にいると思うか、「見当ちがい」のシナリオにいると思うかで、変更するかしないかは変わる。

だとすれば、回答者が見当ちがいのシナリオの中にいる確率は、まぐれ当たりのシナリオにいる確率の2倍なのだから、回答者は選択を変更したほうが、車を手に入れる可能性が高くなる。マリリンがどういう順番で考えたかはわからないが、事態は以上のように進むはずなのである。

確率の問題が難しいのは、人々が「見たい」と思っている期待感がプロセスに関与してしまうからである。そこに期待値という別の認知バイアスがかかるから、確率に対する素人解釈がまかりとおるのだ。世の中がランダムネスの作用に気が付かなくなる理由の大半がここにある。

本書は、このことを伝えるにあたって、読者もだんだん千鳥足になるように効果的に書いているという点で、よくできている。エピソディックな解説もふんだんにある。さすがに映画シナリオを手掛けてきただけのことはあるし、ファインマンやホーキングの代わりをするような執筆編集能力もある。けれども、確率とは何かという数学的な解明を期待した読者には、いささか不満がのこるだろう。

が、ぼくが思うには、たんなる確率計算に詳しくなりたいなら専門的職能者になるだけのことで、確率の思想などに関与しないほうがいい。本書『たまたま』も、タレブの『まぐれ』も、確率心理学とでもいうべき新たな領域に光をあてたのであって、その当て方が斬新だったのだ。どういうふうに斬新かは、本書を小説のように読むとよくわかる。まあ、試してみられたい。

2つ、おまけを加えよう。

ひとつ。ジョージ・スペンサー=ブラウンがなかなかユニークな数学者であるということは、大澤真幸がずいぶん熱心に探求したので知っている諸君もいるだろう。主著『形式の法則』(朝日出版社)は、大澤のデビュー第2弾となった『行為の代数学』(青土社)で詳しく解説された。

そのスペンサー=ブラウンは、0と1とが10の100万乗以上並んだ数列には、0が連続して100万個並んでいる箇所が少なくとも10ヵ所は存在するはずだということを、初めて指摘してみせたのだった。一般的な予測をくつがえすものだったのだが、これによってスペンサー=ブラウンが何をあきらかにしたかというと、プロセスがランダムであることと、ランダムに見えるプロセスを生成することとは違うということである。話題になった「たまたま」だった。

もうひとつ。こんなことがあった。

音楽プレーヤーiPodにはランダム・シャッフリングのプログラムが入っている。ところが、同じ歌が同じミュージシャンによって繰り返し演奏されるのを聞いたというユーザーがあらわれて、iPodに文句をつけた。「シャッフルがランダムになってない」という文句だった。そこで、スティーブ・ジョブズはもっとランダムな感じにするために、工夫をすることにした。どんな工夫をしたのか気になったしつこいジャーナリストが質問をした。ジョブズが答えた、「ランダムではないアルゴリズムをちょっと加えるようにしたんだよ」。「たまたま」もジョブズにかかれば演出なのである。