我々は物語を物語っている物語なのだ(フェルナンド・ペソア)。

平凡な物事という名のもとに、

本当の怪物的な行為が潜んでいる。(ポール・ボウルズ)

私の興味は書く方法ではなく、

読む方法にある。(ミロラド・パヴィチ)

理論化できないことは物語らねばならない。(ウンベルト・エーコ)

ぼくの書物は戦闘の報告である。(フィリップ・ソレルス)

この物語は牙と爪を剥き出して砕けていく。(ルイサ・バレンスエラ)

書くことは戦うことだ。(イシュメール・リード)

道先案内にも迷子にもなりなさい。(シェイマス・ヒーニー)

長編のふりをした一握りの短編、

それが人生だ。(エリック・マコーマック)

本は読むものだが、使いもする。辞書や歳時記ばかりではない。学術書も歴史書も使い読む。使い勝手はいろいろで、使い手によっても変化する。刀のようであり、サプリメントでもあって、地図帖でも愛犬でもある。そういう“使い読み”の本は、ぼくにとっては少なくない。なかで今夜は特別に有り難い気持ちで使い読みしてきた1冊を選んでみた。『世界×現在×文学 作家ファイル』というブックガイドだ。ブックガイドだが、現在の世界文学を1冊で案内するにあたって、たいそうゆきとどいた慧眼と編集がほどこされている。

世界文学についての5人の“読み”のプロフェッショナル、加うるに6人の各国文学の専門家、70人以上の新鮮でわがままな執筆陣、ダブルページで一人ずつの作家をとりあげた狙い、それらをあらわすにあたっての編集と惹句とレイアウトの自在な徹底。いずれをとっても申し分ない。ぼくがどれほどお世話になってきたかという1冊だ。

入選した作家は118人である。多すぎもせず、少なすぎもせず、いいセンだ。生年順に並んでいる(国別ではないし、ジャンル別でもないところがいい)。入選基準は「1980年代以降に注目すべき作品を発表し、現在世界文学の新しい動きを創っている」というところにあるようだが、これも妥当だ。多和田葉子、金井美恵子、島田雅彦、笙野頼子、吉本ばなな(350夜)といった日本人作家も入っている。きっとこの日本人作家の選定にいちばん苦労と腐心をしたろうが、日本を省いた世界文学者ばかりで逃げるより、立派だ。

顔写真、簡明なプロフィール、周辺をカバーするコラムも忘れていない。難点といえば目次がないことくらい。これはいけません。が、これもページを繰ればすむのと、人名索引が充実しているので、まあ、大目にみよう。ブックデザインは鈴木成一君で、ぼくが単行本『日本流』をお願いしたデザイナーである。金色の浮き出し文字が大胆で、まことに本書にふさわしい(文庫本『日本流』のカバーデザインは菊地信義さん)。

今夜、本書を選んだのはほかでもない、丸の内オアゾ丸善4階の「松丸本舗」がやっとオープンして溜息に浸っているときに、ふと感じたことがあったからだ。

5万冊くらいしか入らない「松丸本舗」には、むろんのこと、こうもしたい、ああもしたいという本の並びがいくつも待っている。それは追々転換させていくつもりだが、それとはべつにオープン後に、ああ、この並びならあの本を入れておくべきだった、しまった、この本を挙げておかなかったと、いろいろ悔やんで思い出すことも少なくなかった。そして次に、そういうふうに思うのは詮ないことで、むしろ格別のブックガイドをあのスペースになんらかの方法でちりばめるのがいいのだろう、そうだ、それをしなくっちゃと思いついたのである。

ところが、世の中には“使い読み”が愉しくてしかたないような秀れたブックガイドがあるようで、ない。かなり少ないのだ。図書目録はある。これは読書人にとっては最低限必要なものだけれど、出版社単位、新書単位、文庫単位などになって、しばしば書店の棚のはしっこに紐をつけてぶらさがっている。体をよじって見なければならず、使い勝手は悪い。なかには理学書目録、人文科学書目録などもあるけれど、こちらは棚にはまったく対応していない。

そんなことをつらつら思っているうちに、さて、ぼくはいったいどんなブックガイドをほしがっているのだろうかと想定してみたのだ。そのとき、ああ、あれはよかったと思い出して、そのベスト10くらいのなかに残ったのが、今夜の1冊だったのだ。

以下はそのブックガイドのそのまた断片きわまりないガイドの切れっぱしである。本書には未訳ものもたくさん紹介されているが、ここでは、邦訳されたもので、まだ千夜千冊していない作家ばかりを案内することにした。おもしろそうだなと思ったら、すぐに入手するといい。アマゾンではなくて、松丸本舗で。

フェルナンド・ペソア(リスボン・1888生)から始まっているのがいい。この作家は上田秋成(447夜)のようにいくつもの異名をもっている。ぼくはヴィム・ヴェンダースの映画『リスボン物語』でこの作家を知って、『ポルトガルの海』(彩流社)という詩集を読み、ぶっとんだ。

ポール・ボウルズ(ニューヨーク・1910生)は、なんといってもサハラ砂漠をこそ主人公にしたような『シェルタリング・スカイ』(新潮文庫)だ、ボウルズはバックドロップ(背景)を主人公にできる作家だと、そう思いこんでいたのだが、どうして、『孤独の洗礼/無の近傍』や『蜘蛛の家』(白水社)では自己他者関係の存在学をちょいちょい刻みこんでいて、ぼくはその会話に胸つまらせた。

押川典昭は、プラムディヤ・アナンタ・トゥール(ジャワ・1925生)のことを、茶褐色の汗を光らせて走るベチャ(輪タク)引きに似ていると評した。インドネシアがオランダの植民地支配から独立して50年、そのあいだに2度、都合16年の投獄と流刑を体験したプラムディヤの『ゲリラの家族』や『人間の大地』(ともに、めこん)は、ベチャの走跡だったのだ。しかしこの走跡は、アジアの一員たる顔をしている今日の日本人には、逆立ちしても書けない。

『ハザール事典』(東京創元社)。タイトルからして予想はしていたのだが、その予想をはるかに超えて、ミロラド・パヴィチ(ベオグラード・1929生)のこの出来ぐあいには、まんまとやられた。これみよがしの事典形式に壮大なフィクションを閉じ込めて、全部を謎にしてみせた。セルビア文学は、パヴィチ自身が綴った大部のセルビア文学史(ユーゴスラヴィア文学史)を超えたのである。

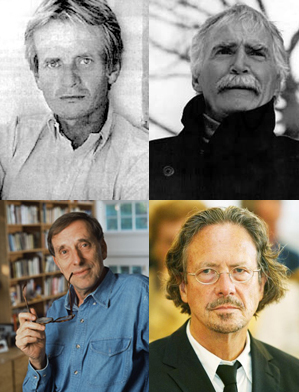

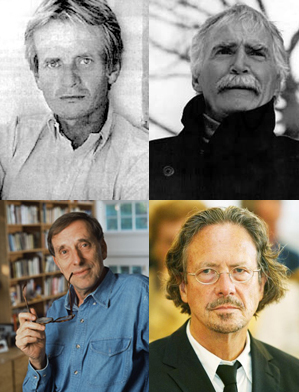

左上より、フェルナンド・ペソア、ポール・ボウルズ

プラムディヤ・アナンタ・トゥール、ミロラド・パヴィチ

「タイム」が選んだアメリカで最も影響力のある25人のなかでの唯一の作家となったトニ・モリスン(オハイオ・1931生)はアフリカ系アメリカ人で、プリンストン大学教授。93年にノーベル賞を受けた。彼女が背負ってきた「負」を描き続けていることが評価されたのだろう。『ビラヴド』(集英社)、『タール・ベイビー』『ジャズ』(ともに、早川書房)には、記憶されない沈黙の歴史が叩きつけられる。

ダニロ・キシュ(ユーゴスラヴィア・1935生)がバルカン地方の少年の哀惜を描いた『若き日の哀しみ』(東京創元社)を、ぼくはもっと早くに千夜千冊しておくべきだった。フラジャイルな珠玉なのである。これ、映画になるといい。

凄い作家があらわれたものだ。アゴタ・クリストフ(ハンガリー・1935生)の『悪童日記』(早川書房)はなんと“一人称複数”という稀有な文体を試みた。双子が放埒に綴った汚辱・貧困・暴力・殺人をめぐる非情なノートなのである。物語は祖国ハンガリーに残る一人と、国境を越えて西側に脱出する一人とに分裂して、おわる。参った、これは凄いと思っていたら、続く『ふたりの証拠』(早川書房)には、さらに根っこごとのドンデン返しが待っていた。ノートは双子の一人のフィクションだったのだ。メタフィクション? そうではあろうが、もっと深い企みだ。

イスマイル・カダレ(アルバニア・1936生)の作品はアルバニア語で書かれ、フランス語になって世界に配信される。ぼくはまだ『夢宮殿』(東京創元社)しか読んでいないが、人々の夢を集めてその隠れた意味を解読する国家機関という設定は、本書によると、『誰がドルンチナを連れ戻したか』(白水社)、『草原の神々の黄昏』(筑摩書房)などにも共通するアレゴリーのようだ。

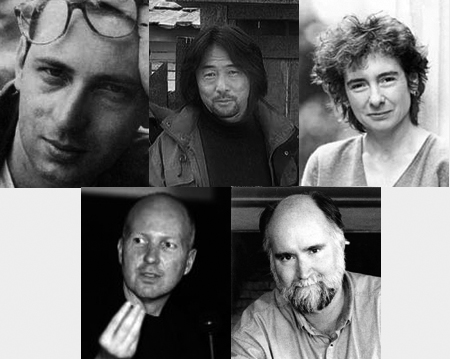

左上より、トニ・モリスン、ダニロ・キシュ

アゴタ・クリストフ、イスマイル・カダレ

これまでなぜフィリップ・ソレルス(ボルドー・1936生)を千夜千冊してこなかったのだろう。ソレルスこそ「書く」と「読む」とを同一エディティング・モデルにしてみせた張本人だった。『奇妙な孤独』(新潮社)、『女たち』(せりか書房)も、『秘密』(集英社)、『遊び人の肖像』(朝日新聞社)も。ジュリア・クリステヴァ(1028夜)の“戦略的夫君”としても知られる。

ラリイ・マキャフリイ(1124夜)がアヴァンポップの代表作家にあげたドン・デリーロ(ニューヨーク・1936生)だ。なるほど、メディアの儀式に呑まれたヒトラー研究者の家族を描いた『ホワイト・ノイズ』(集英社)や、ケネディ暗殺を下敷きにした『リブラ』(文芸春秋)は、まさしくポップメディアを巧みに取り込んでいた。が、いまやドン・デリーロの亜流はブログにいっぱい散らばっていて、デリーロ本人のこれからの作品による逆襲こそが期待される。

母親も小説家だったらしい。だからルイサ・バレンスエラ(ブエノスアイレス・1938生)は小さな頃からボルヘス(552夜)を読んでいた。そのせいか、短編集『武器の交換』(現代企画室)は語りの多重性と意味の多義性が富む。本書に紹介されていた3つの睾丸をもつ男の『とかげの尻尾』もおもしろそうだ。邦訳を待ちたい。

フェミニズム文学の旗手に祭り上げられたマーガレット・アトウッド(オタワ・1939生)からフェミニズムを抜いて読むことはできないが、『食べられる女』(新潮社)も『ダンシング・ガールズ』(白水社)も、そういうふうに読んだのではおもしろくない。ぼくはむしろ擬態を読んだ。

アナトーリイ・キム(カザフスタン・1939生)の生きざまと作品が、いずれNARASIAの話題をひっさらうであろうことは確実だ。カザフスタンで朝鮮語、カムチャッカやサハリンではロシア語、作品では風土的共通言語を試みているキムには、そもそも哲学的ファンタジー作家の面貌も窺える。長編おとぎ話『リス』(群像社)が手に入りやすいが、“ケンタウロス語”を駆使したという『ケンタウロスの町』が早く読みたい。

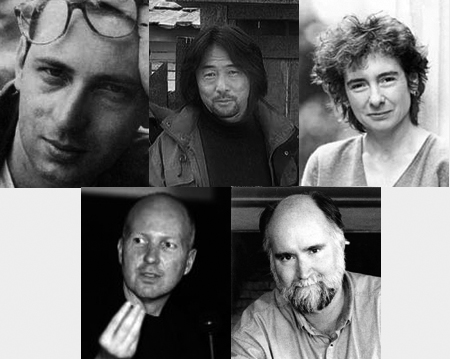

左上より、フィリップ・ソレルス、ドン・デリーロ、ルイサ・バレンスエラ

マーガレット・アトウッド、アナトーリイ・キム

20年前、旅行記『パタゴニア』(めるくまーる)を読んで堪能した。旅行者ブルース・チャトウィン(イギリス・1940生)が本格派の作家でもあることは、マイセンの磁器に魅せられてそのコレクションを守ろうとして命を落とした男の物語『ウッツ男爵』(文芸春秋)を読むまで、知らなかった。サザビーズに勤めていたらしい。だからコレクターの謎が書けたのだろう。48歳で急死したのが惜しい。

エリック・マコーマック(スコットランド・1940生)の『パラダイス・モーテル』(東京創元社)は読んでいて躊躇したが、マイケル・リチャードソンが集めた『ダブル/ダブル』(水声社)のなかの『双子』には脱帽した。

アリエル・ドルフマン(アルゼンチン・1942生)は文化や文芸の仮面をかぶるメディア帝国主義を許さない。『子どものメディアを読む』(晶文社)を読まれたい。ディズニー漫画にいちゃもんをつけたアルマン・マトゥラールとの共著『ドナルド・ダックを読む』(晶文社)は愉快だった。

ヴィム・ヴェンダースと組んで『ベルリン天使の詩』の脚本を書いたのがペーター・ハントケ(オーストリア・1942生)だった。そのころ、とっくに既存文壇批判の急先鋒として知られていた。この人、ともかく孤独な静かさが半端じゃない。『反復』(同学社)では物語というものを成立させるナラティブ・マザーとしての「第九の国」を描いて、ぞくぞくさせてくれた。

木村久美子にこそ薦めたいイサベル・アジェンデ(ペルー/チリ・1942生)の『精霊たちの家』や『エバ・ルーナ』(ともに国書刊行会)。南米の幻想文学に新しい1章をつくった。

マイケル・オンダーチェ(セイロン/カナダ・1943生)はオランダ人とタミル人とシンハラ人の混血である。でも、イギリスのパブリック・スクールからカナダに移住し、『ビリー・ザ・キッド全仕事』(国書刊行会)に、詩・散文・朗読物・写真・絵・インタヴューをぶちこんで、文芸メディア的混血ともいうべき物語り断片をつなげた。『イギリス人の患者』(新潮社)は4人しか登場人物がいないのだが、そこには全身火傷の正体不明の男がいて、何もかもを凝視する。

須賀敦子(191夜)が訳していたので、ついつい読んだ。アントニオ・タブッキ(ピサ・1943生)の『遠い水平線』『インド夜想曲』『逆さまゲーム』(ともに白水社)のことだ。タブッキは詩人フェルナンド・ペソアとの出会いをその魂の流れのままに作品にできる方法を開発した。諸君も最も好きな相手と二人で書くといい。

どうしてぼくはスティーヴン・ミルハウザー(ニューヨーク・1943生)にならなかったのかと思う。『エドウィン・マルハウス』(福武書店)は、架空の天才少年が架空の天才少年作家のニセ伝記を書いたという設定で、子供が見たい世界を好き勝手に書きまくった。『イン・ザ・ペニー・アーケード』(白水社)はまるでベンヤミン(908夜)が子供になってパサージュをおこしたようだった。『バーナム博物館』(福武文庫)にはカタログ小説・目録小説がどっさりつまっていた。これ、みんな、ぼくがしたかったことなのだ。

左上より、ブルース・チャトウィン、エリック・マコーマック

アリエル・ドルフマン、ペーター・ハントケ

左上より、イサベル・アジェンデ、マイケル・オンダーチェ

アントニオ・タブッキ、スティーヴン・ミルハウザー

ボート・シュトラウス(西ドイツ・1944生)の『始まりの喪失』(法政大学出版局)が目を凝らしているのは「染み」である。そこでは記憶の「線」に染まっていく言葉の断想が布のように織られている。いま、ドイツきっての才能だ。

90年代フランス読書界最大のスーパースター、ダニエル・ペナック(カサブランカ・1944生)は、ガリマール社の「セリ・ノワール」を舞台にしてあっというまにフレンチミステリー界の寵児となった。たしかに『人喰い鬼のお愉しみ』(白水社)なんて、デパートと警備員と爆発テロとカルト集団を結んでみせて、なんとも上等なアジ本だった。が、この作家、本読みのプロでもある。『奔放な読書』(藤原書店)がそれを証している。

ターハル・ベン゠ジェルーン(モロッコ・1944生)には、マグレブ文化に特有の口承文芸がそのまま息づいている。たとえば『砂の子ども』(紀伊国屋書店)、たとえば『歓迎されない人々』(晶文社)。あたかも高度に研ぎ澄まされた現代イスラム文化の説経節か十二段浄瑠璃なのだ。

エルフリーデ・イェリネク(シュタイアマルク・1946生)は、オーストリアで一番知られていて、一番嫌われている女性作家。ぼくは大好きだ。いつとは言えないが、もう少ししたら千夜千冊する予定。本書が刊行された時点では翻訳がなかった『ピアニスト』も『したい気分』(ともに鳥影社)もその後、すばらしい翻訳になっている。

不道徳な医者が死ぬところから時間をさかのぼってその悪行のかぎりを語る『時の矢』(角川書店)は、マーティン・エイミス(ウェールズ・1949生)が世界文学史上初めて試みた「逆語り小説」だ。それなら、アクロバティックな作家なのかといえば、そうではない。20世紀現代史とかマネー資本主義などの文明と対決していると、こうなるのだ。

左上より、ボート・シュトラウス、ダニエル・ペナック、マーティン・エイミス

ターハル・ベン゠ジェルーン、エルフリーデ・イェリネク

ウィリアム・バロウズ(822夜)が好きなら、このポストモダンなゲイ文学作家ゲイリー・インディアナ(ニューハンプシャー・1950生)がお薦めだ。『マリアの死』(白水社)が痛くて、いい。

ぼくはまだスティーヴ・エリクソン(ロスアンジェルス・1950生)の船酔いならぬ読み酔いを誘う魔術的リアリズムに乗りきれていないけれど、柴田元幸が訳した『黒い時計の旅』(福武文庫)、島田雅彦が訳した『ルビコン・ビーチ』、谷口真理が訳した『リープ・イヤー』(ともに筑摩書房)には、妙に尊敬してしまった。

ニューゴシック小説が確立しているとしたら、パトリック・マグラア(ロンドン・1950生)のせいだ。父親が精神病院の院長で、大英帝国の腐乱していく細部を好む趣味といえば、その名を名のるにふさわしい。『血のささやき、水のつぶやき』『グロテスク』(ともに河出書房新社)などが邦訳されている。

ダグラス・クープランドが“ジェネレーションX”という括りを言い出してから、リン・ティルマン(ロングアイランド・1947生)がX世代を代表する作家になった。フツーを切り裂いて異常を引き出すその彼女の手口は、日本では雑誌「マリ・クレール」が何度も紹介していたものだ。いまだに処女作の『憑かれた女たち』(白水社)が出色。ガートルード・スタインの再来かな。

パスカル・キニャール(ノルマンディ・1948生)がアルファベットの歴史を8巻1800ページにわたって書きこんだという噂を聞いてから、この編集作家が気になった。ガリマールの猛者で、目を通した長編小説の草稿が4500篇に及んだという目利き武勇伝の持ち主なのである。作品『ヴュルテンベルクのサロン』(早川書房)にもその濃密な知的快楽主義は迸っている。ほかに『めぐり逢う朝』『シャンボールの階段』『アメリカの贈りもの』(早川書房)、『音楽のレッスン』(河出書房新社)など。

左上より、ゲイリー・インディアナ、スティーヴ・エリクソン、パトリック・マグラア

リン・ティルマン、パスカル・キニャール

リン・ティルマンに続いて、同世代に属する女性作家を紹介する。一人目はタチヤーナ・トルスタヤ(レニングラード・1951生)。ぼくは『金色の玄関に』(白水社)しか知らないが、それで充分。女性でここまで少年の壊れやすい憂鬱を描ければ、文句ない。

二人目は日系3世のカレン・テイ・ヤマシタ(オークランド・1951生)で、ブラジルに入った体験をもとにした『熱帯雨林の彼方へ』(白水社)や『ぶらじる丸』(平凡社)では、多文化混淆小説をみごとに編んだ。

三人目は李昂=リー・アン(台湾・1952生)だ。中国社会では『金瓶梅』このかた姦通と罪と殺人が結びつけられてきたのだが、リー・アンはこれを逆手にとって、殺人を犯す女を描いた『夫殺し』(宝島社)によって、現代中国の厚紙を裂いた。

そのほか、『血みどろ臓物ハイスクール』(白水社)の個性派キャシー・アッカー(ニューヨーク・1947生)、カリブの口語で書きまくっている『ルーシー』(学芸書林)のライブ派ジャメイカ・キンケイド(セントジョンズ・1949生)、すでに千夜千冊したけれど、中国の残雪(ツァン・シュエ)(長沙・1953生)も。

左上より、タチヤーナ・トルスタヤ、カレン・テイ・ヤマシタ

李昂

多少ともアントニオ・ネグリ(1029夜)が気になるなら、ピエール・ヴィットリオ・トンデッリ(コッレッジョ・1955生)の『ぼくたちの自由を求めて』(東京書籍)が、ネグリの現在を体感した青年の心情をあますところなく書いている。けれども、エルヴェ・ギベール同様、エイズのために36歳で死んだ。

ジャン゠フィリップ・トゥーサン(ブリュッセル・1957生)ははなはだ映画的である。『浴室』『ムッシュー』『カメラ』(ともに集英社文庫)はカメラしか入れないところを描いた。河原温みたいだ。最近になって『ためらい』(集英社)を読んで、トゥーサンがうんと透明に言葉の造形空間をつくっていることを感じた。実は古井由吉(1315夜)がぞっこんなのである。

注意のカーソルの動向を『中二階』(白水社)ほど徹底してブンガクした男は、ニコルソン・ベイカー(ニューヨーク州・1957生)だけだろう。一人の男が昼食のついでにコンビニで靴紐を買ってオフィスに戻るエスカレーターに乗って上がっていくという、たった数十秒の出来事をほぼ完璧に再現した。そうかと思ったら『もしもし』(白水社)ではテレフォン・セックスの妄想を微細に描きだした。うーん、変な奴だ。

最近、気になっているのはジャネット・ウィンタースン(マンチェスター・1959生)の想像力である。ペンテコステ派の信仰世界に対する自問自答がその想像力を鍛えたというのだが、『ヴェネツィア幻視行』(早川書房)にはたまげた。水掻きがある女、壷で跳ねている心臓、パンのゾウリムシが見える千里眼、皇帝用チキンを作るシェフなどがごそごそ出てきて、それでいて主人公はレズビアンの本性を剥き出しにしていくというのだから、これはビザールな趣向なんてものではなかった。

チベット現代文学は、この人のことしかわからない。ザシダワ(四川省・1959生)だ。『風馬の耀き』(JICC出版局)所収の「チベット、皮紐の結び目につながれた魂」は、チベットの皮紐の結び目につながる魂をもった「ぼく」が、98歳の活仏をルポするために山中を訪れ、そこで奇妙な男女の物語を聞かされるのだが、その話は「ぼく」が書いた未完の物語とそっくりなので‥‥というふうに展開する。「世紀の招き」という作品もあるようなので、そちらも読みたい。

左上より、ピエール・ヴィットリオ・トンデッリ、ザシダワ、ジャネット・ウィンタースン

ジャン・フィリップ・トゥーサン、ニコルソン・ベイカー

以上、まことに簡便な案内にすぎないが、本書『世界×現在×文学』がいかに広域で濃密な作家たちばかりを扱っていたかは瞥見できるだろう。これらは、いずれはできるだけ千夜千冊もしておきたいが、その前に「松丸本舗」に本書とともに並べてみたいとも思う。

案内していて、海外文芸もの版元としてさすがに白水社と早川書房が大活躍していることに、いまさらながら感動した。長きにわたる編集部の隈ない目配りと、とうてい印税に見合わない集中作業を引き受けてきた翻訳者に、こんなところからではございますが、言い知れぬ感謝を捧げたい。