弥勒は転輪聖王の世の未来仏である。

人間が8万歳になったとき、この世に現れる。

それならまさに仏教的東洋世界のメシアだが、

その正体はいまだ謎に包まれている。

阿弥陀もメシア、地蔵もメシアであるからだ。

中国で弥勒信仰が広まったのは偽経のせいだった。

北魏では巨大な弥勒像が造営された。

百済には地中から姿をあらわす像が多かった。

新羅では花郎が弥勒の化身となった。

蝉時雨のなかのお盆の一日、

NARASIAを駆けめぐった弥勒を追いかけてみる。

蝉が啼いて、広島、長崎、敗戦、そしてお盆。この順は、これからもずっと変わらない。今年の日本はお盆がすぎると衆議院総選挙に突入する。そのあとの日本はどうなるか。お盆では地獄の釜の蓋があくとも、祖霊がいっせいに帰ってくるとも言われる。「数ならぬ身とな思ひそ魂祭」(芭蕉)。

お盆は薮入りともなる。奉公を休んで家に帰ることだ。宿入りともいう。正月の薮入りと対応する。地獄の釜の蓋は正月にもあく。もともとはおそらく「家父(やぶ)入り」なのだろう。寺院では夏安居(げあんご)の修了になる。「薮入りや墓の松風うしろ風」(一茶)。

語源的にいえば、お盆は盂蘭盆(うらぼん)あるいは烏藍婆拏の略である。サンスクリット語の“ullambana”に相当する言葉の音写だが、漢訳すると「倒懸」(とうけん)というふうになる。逆さ吊りの苦痛を意味する。怖いタロットカードを引いたようにも感じられようが、祖霊を死後の苦痛から救おうというのがお盆なのである。いや、そうではなくてイラン語で霊魂を意味する“urvan”が語源だという説もある。ぼくは「盆」とは日本でいうなら「外居」(ほかひ)のことだろうと思っている。

そもそも盂蘭盆の風習はインド仏教のものじゃない。中国で生まれた『盂蘭盆経』が、布施の功徳を先祖供養に結びつけた。精霊(しょうりょう)棚や盆棚を作って祖霊を招き、先祖に回向(えこう)する。その魂祭(たままつり)に道教の中元の風習が結びついている。道教では正月15日が上元、陰暦7月15日が中元、10月15日が下元で、この三元では罪を懴悔できる考えた。これらが統合転移しあって、旧暦7月15日の佳節がお盆とも贈答をするお中元の風習ともなったのであろう。「御仏(みほとけ)はさびしき盆とおぼすらん」(一茶)。

盂蘭盆会の様子 (延暦寺阿弥陀堂)

お盆の話はまたあとでちょっとだけふりかえることにするが、今年の日本の政治が、お盆すぎれば総選挙になるというのは、いかにも慌ただしい。蝉時雨は残っているだろうか。ひぐらしだけが啼いているのだろうか。かつて政権の座を追われた菅原道真はこんなことを綴っていた。「今年は例(つね)よりも異(こと)にして腸(はらわた)先(ま)づ断ゆ。是は蝉の悲しぶにあらず、客の意(こころ)の悲しぶなり」。

それはそれ、単独か連合かはわからないし、意外なこともおこりうるが、民主党による政権交代のスケジュールが刻々と近づいてきている、らしい。ぼくの周辺でもなるほど民主党の風が吹いている。

あれからまだ2カ月半もたっていない。小沢一郎が引いて鳩山由紀夫が民主党代表になった。鳩山さんとはけっこう長い付き合いだがそれだけに、そうか、このままだときっと衆院選にも勝つだろうから、だとすると鳩山さんもついに一国の首相になるのか。おいおい大丈夫かなと思っていたら、まもなくして川勝平太(225夜)が民主党に推されて静岡県知事に立候補した。

川勝さんの英知はすばらしい。こういう人のヴィジョンが日本には欠かせない。これまでも何度かそういう話を交わしてきた。だから川勝さんが日本国の本来と将来に真摯な憂慮と展望をもっているのはよくよく知ってはいたが、知事の地方行政となるとヴィジョンだけでは仕切れまい。よくぞその気になったものだ。

本人から聞いたところでは、京都から東京に向かう新幹線に名古屋から小沢一郎が乗りこんできて、耳元で5分間、囁いたのだという。ふうん、そういうものかと思っていたらすぐに投票日がやってきて、苦戦を予想されていた川勝さんが辛勝した。あれっ、知事になっちゃった。

その直後、東京都都議会選挙で民主党が圧勝した。自民党は完敗。予想通りといえばそうだったが、こちらのほうを仕切ったのは都議選の選対長の鈴木寛だった。寛ちゃんとも通産省時代から付き合いは長くて、金子郁容(1125夜)・渋谷恭子とともにずいぶんさまざまな研究や仕事をともにしてきた。

こんなことが連日おこっている。政権交代論争自体に飽きてくるほとだ。それにしても川勝知事誕生は突然のことで、ぼくのほうにもその余波がやってきた。予定したことをあれこれ変更せざるをえなくなったのだ。

というのも川勝さんは、昨年末から始まった平城遷都1300年記念事業の軸となる「日本と東アジアの未来を考える委員会」の委員長代行を引き受けていて、この別名「弥勒プロジェクト」は、ぼくが幹事長として川勝さんとともに組み立てていくということになっていたからだ。弥勒の名前をつけたいと言ったのは荒井正吾奈良県知事だ。

そのためあれこれ連携をしていて、ほとんどの委員会や部会を二人で仕切っていた。たとえば遷都1300年記念出版の『NARASIA』(ならじあ)はぼくが構成編集をして、制作に松岡正剛事務所と編集工学研究所のスタッフがあたったのだが(発行=丸善)、そこに書き下ろし原稿を書いてもらったのは委員会メンバーでは川勝さんだけだった。川勝さんはNARASIAという言葉がいたくお気に入りで、「いやあ、いいネーミングですね。ユーラシアではなくナレーシア。松岡さん、これはとてもいいですよ」と言っていた。

そういう連携をしていたのだが、それができなくなった。7月8日の日経と奈良県が主催したフォーラムにも基調講演者としてもパネリストとしても出席する予定だったけれど、これは日経が“紙面予告”をするのに立候補者の名を入れるわけにはいかないということで、急遽、変更せざるをえなかった。頼みこんで小林陽太郎さんに立ってもらった。

というようなわけで、川勝さんはしばらく“弥勒”には足を向けて寝られなくなったわけである(笑)。そのかわり知事としてたいそう現実なまなましい弥勒下生にかかわることになるのだろう。

平城遷都1300年記念出版『NARASIA』

「NARA+ASIA」の視点から、奈良と東アジアの新たな関係を発見し、

将来に向けた展望を見出そうとするビジュアルブック。

日差しが熱かった8月6日と7日、その奈良の登大路(のぼりおおじ)ホテルに行ってきた。目の先に興福寺や東大寺の甍が見える。加倉井秋をではないが、まさに「炎ゆる日の甍(いらか)の上にとどまれる」。

奈良に行ったのは「弥勒プロジェクト」の一環の奈良ビジネスフォーラムのためで、福原義春(1114夜)、寺島実郎、安田登(1176夜)の3氏がゲストスピーカー、ぼくがモデレーターで、荒井知事がホストだった。奈良市長になったばかりの仲川げん、NECの広崎膨太郎、栗原小巻、浮島とも子が顔を見せた。

ぼくは2日目の最後のスピーチを求められて、弥勒について少々の話をした。弥勒はアジアを動き回ってきましたが、最後に新羅の青年貴族たちの集団である花郎(ファラン)による熱烈な弥勒信仰をへて日本の弥勒信仰となりました。その後、何度かにわたって「弥勒の世」の到来を人々が待望したものです。桃山にも江戸にもそういう待望があった。けれどもいまやその世を何千年何万年も待つわけにはいきませんよね。すでに日本人は浄土観すら失っているんです。

このプロジェクトは荒井知事のたってのネーミングで「弥勒プロジェクト」と名付けられておりますが、もうちょっと早めに弥勒の世との交流をしようじゃないかという、たいへん虫のいい展望になっています(笑)。でも県知事がそれを言うならしかたがないかとみんな思っています(笑)。では東アジアの方々はどうなんでしょうか。いま、アジアの弥勒はどうなっているのか。このフォーラムでは、しばらくこのあたりのことを考えていきたいのです云々‥‥。

まあ、こんな話をしたのだが、どこまで伝わったやら。ちなみに韓国では弥勒のことを「ミルク」と発音する。ミルキーのようで、とてもいい。そこで今夜は、その弥勒プロジェクトにまつわる“弥勒”が、そもそもどういうイコンであるかをちょっとばかりさぐっておくことにした。とくにルーツと変遷だ。むろんNARASIAにも東アジアにも深いかかわりがある。「蝉とんで木陰に入りし光かな」(虚子)。

弥勒論については、これまでも教義としての弥勒儀軌論や日本の弥勒信仰についてはいくつかの研究があった。明治末期の松本文三郎の『弥勒浄土論』(平凡社東洋文庫)を嚆矢として、速水侑の『弥勒信仰』(評論社)や安永寿延の『日本のユートピア思想』(法政大学出版局)などがつづいた。

とくに宮田登の『ミロク信仰の研究』(未来社)などは、日本の弥勒信仰が民衆のなかでどのように変遷してきたか、かなり詳しい研究成果になっていた。ぼくが弥勒に関心をもったのはこの宮田本による。

柳田国男(1144夜)が『海上の道』に「みろくの船」を素材に弥勒浄土の構想をのべたことも、よく知られている。メシアニズムとして弥勒信仰をおおざっぱにとらえたのである。

だが、イコンとしての弥勒についての研究をアジアに求めて研究したものはまだ決定打はない。今夜とりあげることにした菊地章太(きくち・のりたか)の『弥勒信仰のアジア』はその先蹤になる。

この著者は経歴からいってもかなり新鮮だ。筑波大学からフランスのトゥールーズ神学大学の研究院に進んでカトリック神学を修めた比較宗教学者で、いまは桜花学園大学にいる。だから『奇跡の泉へ』(サンパウロ)や『悪魔という救い』(朝日新書)といったヨーロピアンな得意分野の著書もむろんあるのだが、その一方でやたらに中国に詳しく、本書や『儒教・仏教・道教の哲学』(講談社)や『老子神化――道教』(春秋社)などという奮った著書や、シャヴァンヌ『泰山』の訳書などもある。

なぜこんなに詳しいのかといえば、『フランス東洋学ことはじめ』(研文出版)にあるように、向こうでヨーロッパにおける東洋学研究に従事していたからだ。1959年の生まれだから、この領域ではまだ若い。

こういう著者が案内した弥勒パースペクティブは、一般の読者にとってはかなり意外な弥勒像だと思われる。まさにNARASIA全域に広がっていて、かつ、ここが重要なところなのだが、「偽経」(疑経)がエンジンになっている。偽経が弥勒待望論を広めたというのだ。たんなるメシア待望論ではなかった。そこには「苦しみのアジア」があったという論旨になっている。

彌永信美の『大黒天変相』『観音変容譚』(法蔵館)にくらべると、NARASIAを疾駆する叙述こそあっさりしてはいるが、それでも配慮と奥行はけっこう深い。

弥勒は未来に出現するといわれる未来仏で、ふだんは兜率天(とそつてん)という天界の一郭のレイヤーにいらっしゃる。仏教上の天界は須弥山構造の最上部にあって、いくつものレイヤーによって「三界」(「三界に家なし」の三界)を構成しているのだが、兜率天はそのうちの中程にある。もっと上には他化自在天や有頂天がある。

その兜率天にいる弥勒は、未来のいつの日にか人間の住む閻浮提(えんぶだい)に降りてくることになっている。これを「下生」(げしょう)という。降りてくるといっても、人間どもが8万歳になったときに下生するというのだから、気が遠くなるほどの先である。いつしか56億7千万年後の下生ということになった。そのときは世界を転輪聖王(てんりんじょうおう)が治めているという未来図だ。だから弥勒は未来仏なのである。

このように弥勒の未来の活動を記述したのは、もともとは『弥勒下生経』という経典だった。サンスクリットの原本は『弥勒への約束』というタイトルをもつ。通説では、竺法護(じくほうご)が316年に漢訳したことになっていて、ほぼ似たようなものを、5世紀には鳩摩羅什(クマーラジーヴァ)が『弥勒下生成仏経』および『弥勒大成仏経』として、713年には義浄が『弥勒下生成仏経』というふうに訳した。そのほか『弥勒への約束』は『増一阿含経』のなかにも収められている。まとめて弥勒六部経などともいう。

これらの経典にはひとしく「弥勒の三会(さんね)」が説かれていて、弥勒が未来から降りてきて人々に3度にわたって説法すると、ついに世界中が真理にめざめることになったというふうにある。

これでわかるように、弥勒の原像はもともとはインドにある。弥勒はサンスクリット語ではマイトレーヤ、パーリ語ではメッテーヤで、これは「ミトラ神」(445夜)のネーミングとも信仰ともさまざまに連動する。本書ではミトラ信仰との連動についてはまったく言及されてはいないけれど、その類縁性はおそらく少なくないはずだ。

このインドに生まれた弥勒がやがて中国で爆発的な人気をもった。ただし、インドの経典のままではなかった。本書はその理由と背景に注目する。そのコンパスの支点は塚本善隆の研究論文にある。

ぼくに東洋美術史のイロハとヱヒモセスの両方を教えてくれたのは長廣敏雄先生(当時すでに京都大学名誉教授)だった。若輩を相手にぶっつづけに3年にわたって対話もさせてもらった。その中身は『アート・ジャパネスク』全18巻(講談社)に分載されている。

『アート・ジャパネスク』全18巻

講談社 (1980~83) 編集構成:松岡正剛

その長廣先生が何度も話してくれたのが魏晋南北朝(六朝)のことと、雲崗・龍門の石窟寺院と巨仏のことで、この二つがわからなければ中国の仏教のことは何もわからないよという話だった。

雲崗・龍門の巨仏信仰については、世界に先駆けて京都大学の東方文化研究所(人文科学研究所の前身)が1936年から調査した石窟寺院研究がそもそもの起点になっている。長廣先生は「塚本善隆さんの調査研究が原点やね」と、これまた何度も言われていた。塚本善隆の論文がすべての発端なのである。本書もほぼ同じ見方をしている。

中国に仏教が伝わったのは1世紀のころだ。後漢の時代である。日本はまだ「分かれて百余国」にもなってない。西域からいくつかの経典がもたらされ、次々に中国語に翻訳された。文字をもつ国の強みである。それとともに仏像も中央アジアから入ってきた。こちらは文字と関係なく人心をとらえた。

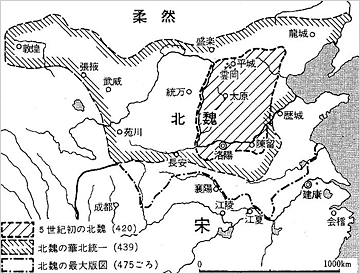

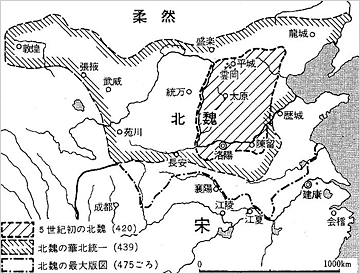

後漢が3世紀に滅んだ。日本は卑弥呼の時代に向かっていく。中国は三国に分裂し、ついで西晋がいったん統一をはかるのだが、すぐに今度は南北に分裂した。ここから先、隋が統一をするまでを南北朝、あるいは魏晋南北朝、もしくは六朝という。長廣先生はこの六朝を勉強しなさいと言ったのだ。王羲之の時代でもある。

漢民族は南へ押しやられ、揚子江(長江)流域でたびたび王朝を交代させ、黄河流域の北中国では周辺民族があいついで侵入した。この北方の変節の時期を五胡十六国時代という。こうした北中国の混乱を治めたのは北魏だった。鮮卑族(トルコ系)の系譜になる。

異民族の北魏は仏教をよろこんだ。仏教を統率する僧侶を皇帝が任命し、その権威によって多くの寺院が建てられた。そのおかげで、中国にやっと仏教が定着した。5世紀半ばの太武帝のとき、いったん仏教弾圧がおこるのだが、太武帝が亡くなると曇曜が長官となって、またまた積極的に仏教を復興していった。このとき、大同のはずれの雲崗(うんこう)に石窟寺院が建造され、巨大仏像が誕生した。これが北魏仏教の拠点である。

大同は北魏が最初に定めた都だった。北京より少し北にある。その後、北魏は洛陽に遷都した。そのため旧都となった大同はさびれ、雲崗石窟の造営も下火になった。代わって洛陽の南の伊水の近くに龍門(りゅうもん)の石窟が開かれた。いまでは雲崗・龍門は北魏仏教の二大聖地になっている。

雲崗石窟(外観)

雲崗石窟の巨仏群

龍門には石窟が大小あわせて1300あった。そこに14万体の仏像が彫られ、ざっと3600もの造像記が刻まれた。龍門石窟で最初に造営されたのは古陽洞で、そこに「牛橛(ぎゅうけつ)造像記」が残っている(厥は木ヘンがつく)。龍門で最も古く、書としても絶品と評されてきた。

30歳前後のころ、ぼくは学研の豪華本のパンフレットの編集制作の仕事をしていたことがあるのだが、そのときこの「牛橛造像記」の詳細なパンフレットをつくったことがある。牛橛という息子が亡くなってしまったので、母親が石工に頼んで弥勒像一体を造らせたと書いてある。

こういう造像記が雲崗や龍門にたくさん残っていたのである。京都大学の塚本善隆はこの造像記の大半を読みこんで、当時の北魏仏教が何を志向していたかを突きとめた。それによると、当時の中国人がどのように仏教を思い、仏像を造ったかが見えてくる。亡くなった父母や家族の冥福を祈った。また祖先への供養をした。ついで皇帝がいつまでも安らかであってほしいと願った。国が永遠に栄えることも祈願した。

仏像のほうはどんなものだったのか。雲崗では釈迦像が多く、ついで弥勒像がふえた。龍門では釈迦と弥勒はほぼ同じほどに作られた。ついでにいえば、この北魏仏教の時代がおわって隋唐時代になると、釈迦像や弥勒像が急激に減って、代わって阿弥陀像が圧倒的に多くなり、やがてそこに観音像と地蔵像がふえていくというふうになる。

塚本は、中国に伝わった仏教が根付いたのは北魏を中心とする北中国だと断定した。そのとき、この地域の人々は仏教を興した釈迦(ブッダ=覚醒者)に思いをめぐらした。遠い異国の地に生まれた釈迦を思い、その教えを知りたいと思ったのだ。だから雲崗には最初に釈迦像が多かったのである。

しかしのうち、過去の異国の実在者の釈迦よりも、自分たちと直結しているかもしれない上空にいらっしゃるであろう弥勒に関心をもった。弥勒であれば、自分たちの未来につながるだろうからである。塚本はそのように推理して、龍門に弥勒像がふえていったことを解読した。

龍門石窟 古陽洞

もともと中国における弥勒への関心は、4世紀の南北朝初期の道安(どうあん)に始まっている。仏図澄(ぶっとちょう)に学んだのち各地を転々として仏道を深め、晩年は長安で過ごして般若経典を研究した。

道安は中国で最も古い経典目録『綜理衆経目録』も編集している。639におよぶ経典名を示した。ちなみにこの道安の弟子が、東晋時代の廬山の東林寺に念仏結社の白蓮社をおこした慧遠(えおん)である。中国仏教の実践は道安に始まるといっていい。

道安は自分たち中国人が、釈迦その人とは時と所を隔てすぎていることを強く意識して、中国人が仏教を深めようとするには、この時空を隔てた釈迦信仰をもっと正確に理解する必要があると考えていた。しかし、それがままならない。そこで兜率天に待つ弥勒を頼んで本来の教えを戴こうと思った。実際にも道安は自分が往生ののちは兜率天に往けるものと確信していた。

道安の次に弥勒に大きな関心を抱いたのは法顕(ほっけん)である。山西省の生まれで4世紀のおわりの399年にインドに旅立った。60歳のときだ。17年にわたった求法の旅を得て、414年に帰国した。法顕は中央アジアの砂漠を越え、コータンで3カ月を滞在し、行像(ぎょうぞう)を堪能した。生まれたばかりの釈迦像(誕生釈迦像)を山車(だし)に載せて練り歩く行事だ。

そのころのコータンではコータン・サカ語とよばれる言葉が喋られていた。いまはない。が、『ザンバスタの書』というものが残っていて、グプタ・ブラフミー文字(直立グプタ文字)で綴られている。ザンバスタという役人が書いたものらしく、さまざまなインド仏典がまぜこぜに編集されている。その第22章に未来で弥勒に出会える可能性とその様子が書かれていると、著者は案内してくれている。コータンはいまのトルキスタンにあたる。

その後、法顕はシルクロードを南下してインダス川上流のダレルに着いた。そこに木製の巨大な弥勒像が立っていた。高さは八丈だったと法顕は記している。20メートルほどの巨大仏である。いよいよ弥勒信仰が西域に向かって広がりつつあったわけである。

このダレルの弥勒像は、やや遅れて宝雲も見ているし、ずっとあとの玄奘も見た。ただし、いまはない。けれども、この弥勒像が巨大であることの意味について、法顕はそのあらかたを理解していたと思われる。巨大な弥勒像というのは、弥勒がこの世に現れた姿なのである。下生した姿なのだ。いいかえれば釈迦についで弥勒がブッダ(覚醒者)になったということなのだ。法顕は書いている、「仏教が広まったのは、ここに弥勒像ができたことから始まったのである。弥勒が釈迦の教えを継がなくては、誰が遠くの者にまでその教えを知らせることができるのか」。

法顕の時代はすでに南北朝が始まっている。その最も西にあった北涼(ほくりょう)は沮渠(そきょ)氏の一族が王になっていて、445年に弥勒像を作らせている。石像はのこっていないのだが石碑があって、そこに4年をかけて弥勒像を造営したと刻まれている。4年をかけるのだからかなりの巨大仏だったにちがいない。このようにして弥勒はインドから西域をへて中国に入ってきたのだった。

その北涼を439年に滅ぼして北中国を統一したのが、さきほどから舞台にしてきた北魏だったのである。北魏の雲崗に巨大弥勒像が造営されていった背景には、こういう経緯があったわけである。

北魏の領域拡大図

北涼や北魏などの北中国では、釈迦の教えは弥勒に引き継がれると考えられたとおぼしい。塚本善隆もそのように分析した。

しかし、このような見方は仏典には出てこない。この見方は北魏仏教独特のものなのである。本書の著者の菊地は、これはあきらかに仏教の曲解であり、誤解だったと言う。しかしながらその曲解こそが新たな中国仏教を独自に展開させていったのではないかとも言う。そこは塚本の結論とは異なっている。

では、このような釈迦の教えが弥勒に継承されるというようなチャイニーズ・オリジナルな弥勒信仰は、そのまま仏典の証拠を得ないままに発展していけたのであろうか。発展できたのだ。それを促進したのが「偽経」(疑経)だった。偽経だなんて聞きずてならないと思うかもしれないが、それがそうではない。

偽経とはインド伝来の「真経」(しんぎょう)に対比して区別されるもので、つまりは漢訳仏典ではないという意味である。中国で勝手に作った経典をいう。ところが、これがけっこう立典された。立典されただけではなくおおいに流行した。

どういうものが偽経かというと、たとえば冒頭に紹介したお盆行事の根拠となった『盂蘭盆経』が実のところは偽経なのである。こんなものはインドの経典にはなかった。誰が書いたかもわからない。しかし、当時の社会状況に応じて祖霊や先祖を敬いたいと思う気持ちと、仏教の信仰心と、さらにそこに道教的な民間信仰が加わって、当時の中国人が作り出したのだ。それがまわりまわって日本にも入ったのだ。「玉棚の奥なつかしや親の顔」(去来)。

禅宗でよく読まれる『法王経』も偽経、『天地八陽神呪経』『浄度三昧経』も偽経である。吉川英治の『宮本武蔵』で広まったお杉ばばが説く『父母恩重経』(仏説父母恩重経)も、偽経だった。最近の欧米の研究者たちは『観無量寿経』や『般若心経』すら偽経ではないかと言いだしている。

ことほどさように偽経は多い。さきほど道安が『綜理衆経目録』という経典目録を作ったと書いたけれど、この639経のうちすでに26点が偽経とおぼしく、6世紀おわりの法経らが編集した『衆経目録』には合計2257の経典名がリストアップされていたのだが、そのうち偽経はなんと196点にのぼるのだ。

こうした偽経のひとつに『法滅尽経』(ほうめつじんきょう)や『首羅比丘経』(しゅらびくきょう)があった。5世紀のおわりから6世紀はじめの北魏で綴られたもので、これが中国的弥勒信仰の波及に大きな役割をはたしたようなのである。ぼくは本書で初めてこのへんのことを詳しく知った。

『法滅尽経』は冒頭の釈迦の語りで始まる。自分が死んだら私の教えはだんだん滅びていくかもしれない。そのときは5つの悪行、すなわち母を殺し、父を殺し、聖を汚し、覚醒を妨げ、教団を分裂させるという5悪が流行するだろうというのだ。

なんだか今のニッポンに似ていなくもない。信仰の家の崩壊、僧侶の堕落、教団の危機。これが訴えられているわけである。話はそこから展開して、そいう信仰心が地に堕ちていったとき、月光童子という者が世にあらわれて、51年のあいだだけ教えを復活させるという。しかし、そのあとはいくつかの経典が出現しては消えていき、やがてこの世に文字すらなくなってしまうというふうに説かれる。

これを最後に救うのが、経典のラストに登場する弥勒なのである。弥勒待望がこの偽経のテーマなのである。『首羅比丘経』も同工異曲で、月光童子が末世に登場して大災害で苦しむ人々を救うと書いてある。

いずれもまったく荒唐無稽な話を綴った偽経ではあるが、北魏の517年、この話を体現するかのように劉景暉という9歳の少年が月光童子を名のって、民衆を惑わしたとして逮捕されるという事件がおこった。人々は動揺する。また期待もする。そのうち民衆のあいだでは、このような救世主を弥勒にこそ待望するようになった。雲崗から龍門にかけて多くの弥勒像が造像されたことについては、こういう偽経がもたらしたものが動いていたわけである。

民衆ばかりがそのような待望をしただけではない。南岳慧思(なんがくえし)のような高僧も同じような思いをもった。558年のこと、慧思はそのうち弥勒があらわれたときに説法をしてもらうべく、『般若経』を金字で写して七宝の箱に収めて『立誓願文』というものを綴った。そこにはまたしても月光童子のことも書いてあって、末法の世の到来とともに世界がろくでもない世の中になるだろうとも記した。日本も末法がとっくに蔓延したままになっている。

本書は実にさまざまの示唆に富む。今夜は紹介しきれなかったけれど、コータンやソグドのあたりの弥勒信仰の動向や、ゾロアスター教やマニ教との関係もあれこれ示唆されている。

しかし、日本にとって最も親密な弥勒信仰はやはり朝鮮半島における弥勒であろう。とくに半跏思惟の弥勒像は奈良の中宮寺や京都太秦の広隆寺の弥勒像の面影と重なっている。それもそのはずで、実は韓国こそは弥勒の国なのだ。古代もそうだが、いまでもそれに近い。

本書も冒頭で、著者が忠清南道の論山にある灌燭寺(クァンチョクサ)の巨大な弥勒像を見にいく話が紹介されている。著者はこれは“変な仏像”だと思う。花崗岩でできているのだが、18メートルもあって、頭ばかりが妙に大きくて胴が寸づまりなのである。

全羅北道の益山にある弥勒寺にも行った。百済時代の7世紀の前半の創建だが、いまは廃墟である。ここは弥勒信仰のセンターでもあった。

韓国の弥勒像の多くはだいたいが頭でっかちなのである。のみならず下半身が地上に出ていないものも少なくない。なぜこんなふうになっているのかといえば、弥勒が地面から出現してきた姿をあらわしているからだ。下半身は地面の下にあるという想定なのだ。未来が地中に眠っていたわけである。しばしば「下体埋没仏」などとも称される。百済ではそのように弥勒の出現が語られていたのだ。

徳寿宮旧蔵 半跏思惟弥勒像

大鳥寺弥勒像

百済に仏教が伝わったのは枕流王の384年である。南のほうの中国から伝わったともいう。東晋の僧らしい。そのまま弥勒信仰につながっていった。

その後、新羅が勢力を増すと、弥勒信仰は新羅で栄えた。護国思想と結びつき、やがて花郎(ファラン)という青年貴族結社の首領が弥勒の生まれ変わりと崇められ、花郎たちによる弥勒信仰が色濃く広まっていった。

花郎のことについては『韓国の茶道文化』(1228夜)を紹介したおり、けっこう詳しい背景と経緯を書いておいた。花郎のもとは、原花(ウォンファ)や源花(ウォンファ)で、若く美しい女性をリーダーとする徒党集団だった。このタカラジェンヌたちは花娘(ファラン)とも言った。それが美丈の男子に代わった。6世紀の真興王の時代のことだ。花郎が弥勒の化身となったのである。なぜ、そんなふうになったのか。こんな伝承がある。

慶州(キョンジュ)に興輪寺(フンリュンサ)という寺があった。いまは遺跡になっている。慶州は新羅の都で、韓国の奈良にあたる古都である。その興輪寺に真慈(チンヂャ)という僧がいた。いつも堂宇にぬかずいて弥勒がこの世にあらわれることを祈っていた。

あるとき、夢に高僧があらわれて、熊川(ウンチョン)の水源寺(スウォンサ)に行きなさい、そうすれば弥勒仙花(ミルクソンファ)に会えるだろうと言った。真慈が夢からさめてさっそく水源寺を訪ねると、門前に凛々しい少年が立っていた。どちらの方かと尋ねると、都の者ですと言う。そのほかいろいろ聞いてみたが埒があかないので奥に進み、山にまで入っていった。そこに老人がいた。「何をお望みかな」と聞くので、真慈は「弥勒仙花にお会いしたいのです」というと、老人は「はて、さっき門前にいたはずじゃが」と言って消えた。

真慈は急いで水源寺に戻ってみたが、少年はもういない。都の者だと言っていたから慶州に戻って探すことにした。しばらく探しまわるうちに、やっと少年に出会えた。名を聞くと「未尸」(ミリ)という。さっそく新羅王のところへ連れていくと、王はこのほかよろこんで、未尸を花郎として侍らせることにしたところ、しだいに青年たちが慕い集まって、結束するようになった。けれども7年ほどたって、未尸はどこかへ姿を消した。

『三国遺事』に載っている話である。ほかにも似たような話が載っているが、それでわかるのは新羅の24代真興王から30代文武王のころに、すなわち6世紀後半から7世紀いっぱいくらいの時代、花郎集団が弥勒を奉じて結社を編んで、国を思い、風流を嗜み、霊肉合致の思想を陶冶していということである。そういう結社のことを香徒(ヒャンド)ともいった。

ふつうにいえば弥勒サロンだが、時代が武烈王とともに統一新羅に向かうにつれて、政治結社としての役割もはたした。古代日本史でもその名が知られる金庾信(キムユシン)や金欽春も花郎だった。

花郎はドイツ青年運動やワンダーフォーゲルに似て、あるいは日本の修験道に似て、修行のために好んで各地の山野を跋渉した。慶州から南山をへて金剛山に達し、そこから元山湾にくだるコースが有名らしい。いま、慶州の国立博物館には南山の三花嶺(サムファリョン)からもたらされたという石像があって、生義寺(センウィサ)の弥勒石像ではないかと言われている。

その後の話になるが、新羅35代の景徳王の時代には忠談大師が南山の三花嶺で弥勒菩薩に茶を点てていたという記録があらわれる。忠談大師の噂を聞いた景徳王が半月城に招いたところ、大師は肩から「桜筒」をぶらりとさげ、そこに茶一式の道具を入れていた。その茶をいただくとなんとも馥郁としていた。あまりに風流なことをするので、聞いてみると耆婆郎でもあった。医薬のエキスパートのことだ。もともとは花郎の出身で、詞脳歌のシンガーソングライターでもあった。新羅の郷歌である。景徳王がさっそく歌をつくらせてみると、その安民歌はすばらしかった。

一然(高麗の高僧)による『三国遺事』が伝えた有名な話だが、その後も、この手の話はずっとつながっていく。溟州には花郎道の創成を記念する石碑もあって、かつてこの地に仙人になったと伝えられる4人の花郎がいて、茶竃を共有していたという話にもなっている。

花郎たちが弥勒信仰とともにこのような風流韻事を好んだのは、韓国語で「ブィ」という精神哲理をあらわす言葉があるのだが、その「ブィ」に依拠していたからだとも考えられる。ブィは「空」や「無」をあらわすのだが、かぎりなく明るい哲理なのである。それはやはり弥勒(ミルク)のイメージともつながっている。

こうして弥勒信仰は日本にもやってきたのである。本書は日本のことにはふれていないので、今夜はそこはぼくもふれないが、せめてNARASIAの及ぶ奈良時代の弥勒信仰についてだけ、少々、案内しておく。

『日本書紀』敏達天皇13年の条に、「秋九月に百済から鹿深臣(こうかのおみ)が弥勒の石像一体を、佐伯連も仏像一体をもってきた」という記述がある。そこで蘇我馬子がこの仏像二体を請いうけて、播磨にいた高麗人の恵便という僧を師に招き、司馬達等の娘など3人を得度させ、仏殿を馬子の屋敷の東に造って、弥勒の石像を安置したというのだ。「わが国の仏法はここに始まった」とも記される。

これは584年にあたる。似た話が『元興寺縁起』にも載っていて、こちらは甲賀臣が弥勒像をもってきたとある。鹿深臣と甲賀臣はコウカ・コウガだから同一人物なのだろう。それにしても弥勒像が最初の仏法到来とともに語られていたわけだ。日本史の教科書には欽明天皇の13年、すなわち552年に百済の聖明王が釈迦金銅仏と経論をもたらしたとあるが、この552年というのは朝鮮仏教の末法第1年にあたるので、この年代はのちに付合されたものだというのが今日の定説になっている。それよりも弥勒とともに仏教が伝来したと考えたほうが、わかりやすいだろう。

しかし、当時の信仰は欽明天皇期でも仏像のことを「蕃神」(からかみ)と言っていたくらいだから、馬子が弥勒像を安置したといっても、まだきわめて即物的なものだったと思われる。

ところが、飛鳥時代から少しずつ釈迦仏とともに弥勒仏がちゃんと奉られるようになる。山背大兄王子や秦河勝が弥勒像を安置するようになり、聖徳太子のころは弥勒浄土が兜率天であるというイメージももったようなのだ。これは松本文三郎の『弥勒浄土論』が仮説したことなのだが、いまは中宮寺にある「天寿国繍帳」の天寿国とは、実は兜率天のことなのではないかとも考えられている。辻善之助もこの説だった。重松明久はさらに一歩踏みこんで、ここには『弥勒上生経』と『弥勒下生経』の内容がそれぞれ一帳ずつに示されているとも仮説した。けっこうありうることだと思う。

「天寿国繍帳図」(中宮寺所蔵)

聖徳太子の死去を悼んで制作されたと伝えられる

日本の弥勒信仰は藤原京・平城京の奈良朝になってしだいに盛んになっていく。たとえば天智5年(666)には高屋太夫が夫人の追善のために金剛弥勒菩薩像を、同じ年、橘寺の知識結(ちしきゆい)の118人が中宮天皇の病気平癒のために弥勒像を奉った。

もっと有名なところでは、藤原鎌足が没したとき、天智天皇が詔して言うには、「汝に純金の香炉を与えるが、この香炉をもって汝の誓願のごとく兜率天に到り、日夜に弥勒の妙説を堪能してほしい」と言ったという話もある。鎌足は弥勒浄土を信仰していたのであろう。

その天智自身も兜率天に往生することを願い、滋賀山に崇福寺を建て、弥勒像を安置した。天武時代になると、天武が皇后(のちの持統天皇)の病気平癒のために薬師寺を造ったのはよく知られているが、この西院に弥勒浄土を描く障子をつくらせているし、養老5年(721)の藤原不比等1周忌には、夫人の橘三千代が興福寺中金堂に弥勒浄土変をつくらせている。長屋王も不比等の忌日のために興福寺北円堂を建てると、そこに弥勒像を飾った。そのほか、石川石足の一周忌に『弥勒経』10部を書写したり、西大寺に兜率天堂が造られた記録などものこっている。

たぶんに現世利益ふうなところもあるが、奈良時代の弥勒信仰はあきらかに兜率上生を願う気運が高かったようだ。ということは、この時期にはまだ弥勒下生の信仰が芽生えていなかったということなのだ。むしろ死後の安寧と弥勒とは結びついていた。もっとも、橘奈良麻呂が藤原仲麻呂に対して挙兵するにあたって、天平勝宝8年(756)に志賀寺に弥勒会を催していたという事情には、弥勒下生への期待もこめられていたという説もある。

実際には、こうした奈良期の弥勒感覚は奈良末期から平安期に向かうにつれて、阿弥陀信仰にとって代わられる。これは北魏仏教のあとに中国仏教がやはり弥勒から阿弥陀に切り替わっていくのと同じだった。

けれども、空海だって自身の最期に当たっては弥勒兜率浄土に向かわんとしたほどで、日本人の心情の基底のどこかには弥勒のもとに参りたいという気持ちがずっと続いていたのではないかと思われる。

まあ、詳しい話はいずれしてみたい。ミルクソンファな話ももっとしたいし、弥勒に代わった阿弥陀や地蔵の話もしてみたい。ぼくの子供時代のお盆といえば、地蔵盆だったのだ。そのうち、そのうち……。「山川に流れてはやき盆供かな」(蛇笏)。

兜率天

(敦煌莫高窟第341窟)

付記¶菊地章太の著書と弥勒信仰関係の図書については、本文中にあらかた紹介しておいた。塚本善隆のものは『支那仏教史研究・北魏編』(弘文堂)にしかのこらない。昭和17年の刊行であるからめったに手に入らない。菊地の本書の論旨の下敷きになったものは、次の二つの書籍のなかに見られる。田中純男編『死後の世界――インド・中国・日本の冥界信仰』(東洋書林)、福井文雅編『東方額の視点』(五曜書房)。なお、本書は大修館書店の「あじあブックス」というシリーズに入っているのだが、この「あじあブックス」はすばらしい。NARASIAをめぐるには、このシリーズに頼るところが大きい。