少女たちの秘密の心に棲んでいる

ガガンボのような「あしながおじさん」。

それはジャック・タチの

「ぼくの伯父さん」のような変人ではなくて、

乙女になった少女が描く白馬の騎士なのである。

いつも恋しいのに現れない。

肝心なときにそばにいず、

予期しないところで歓ばせる「あしながおじさん」。

いったいジュディ・アボットは全世界の女の子に、

何のおまじないをかけたのか。

そのおまじない、ひょっとして女心の普遍学?

これ、男の子が見るとどうなるかって?

では、ぼくがちょっとだけ犠牲になって、

その思い出を語ってみよう。

いったいいつごろ『あしながおじさん』を読んだのだろうか。エクトル・マロの絵本『家なき子』よりはずっとあとだったろうけれど、ルビ付きのフランシス・バーネットの『小公子』や『小公女』より、さて先だったのか後だったのか、とんと思い出せない。おそらく中学生になってからの、それも2年くらいのことだったろう。

ぼくの子供時代、テント小屋のサーカスや緑色の瓦を葺いた孤児院というのは、それが“そこ”にあって人々が“そこ”を出入りしているというただそれだけで、数奇な物語の発祥になる噂の秘密基地だった。おまけに「みなしご」と聞くと、もうそのことだけでぐすぐす涙ぐんだものだ。まあ、ガマンしていることも多かったけれど、そのせいだか、いまだにぼくは泣き虫だ。

その「みなしご」をえいっとばかりに内村鑑三(250夜)や野口雨情(700夜)の主張や表現のように「棄てられしもの」ととらえ、さらには「棄人」や「棄民」のフラジャイル思想とみなせるようになったのは、ずっとずっとあとのことである。

だから『あしながおじさん』を読みはじめたときは、予定通りわんわん泣くつもりだった。ジュディ・アボットは孤児院の少女として育ったのだ。それなら泣くはずだ。それが読んでいけばいくほどに、どうもそうならない。ちっとも悲しくない。あれっ、これは話がちがっている。

私、この夏中、あなたのことをいろいろ考えておりました。長い年月の後、こうしてどなたか、私のことを考えてくださる方ができて、まるで家族が見つかったような気がいたします。

孤児像

だいたい冒頭の場面からして、何か大きなものに包まれていた。ジョン・グリア孤児院に育ったジュディ・アボットは、リペット院長先生から「まあ、おかけなさい」と言われ、「たったいま帰られた紳士に気がつきましたか」と促されたのだ。

さっき足長トンポ(ガガンボ)のような影だけが不気味に玄関の向こうへ行くのを見たジュディは、院長先生からいったい何を叱られるのかと、おそるおそる「後ろ姿だけ見ました」と答えると、「今日の定例会議であなたの将来のことが問題になって、上の学校へ行かせることになった」と院長先生に言われるのである。

そしてジュディはそのまま上の学校に行くことになってしまうのだから、悲しくも美しく、苛められても健気であるはずの孤児院での日々は、まったく描かれていないのだ。ぐすぐす涙ぐみたかったぼくは、当のジュディが利発で陽気であったので、まったくアテがはずれてがっかりするのだが、ところが読んでいくと、これがなんとも微笑ましい。いや、思わせぶりなのだ。

少女というのか乙女というのか、ぼくがまったく知らないヒミツな気持ちがわくわく語られてばかりいて、さあ、困った、ぼくは大きくなって誰かを好きになったらあんなふうな「あしながおじさん」になるしかないじゃないかと思われてきたのである。

この理不尽な立場というもの、女性諸姉たちは理解してくれるだろうか。ジュディが「あしながおじさん」に想像を逞しくするように、われら男児は男性に憧れる女性心理というものにあれこれ想像をはたらかせるのだけれど、それがとうてい想像力の及ばぬものなので、われわれ自身を変ちくりんきわまりないガガンボに仕立てる以外になくってしまうのだ。

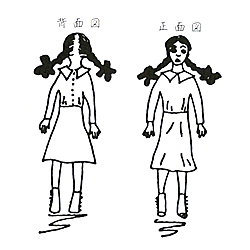

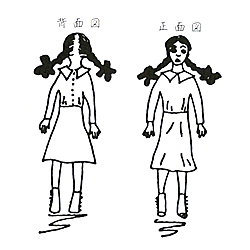

私はおじさまがどんなふうな方か、心にあるとおりを描いてみました。大いに満足のいくものになりました。ところが頭のてっぺんに至って、はたと行きづまってしまいました。私はおじさまの頭が白いのか黒いのか、ごましおか、それとも全然毛などないのか、てんで見当がつかないんですもの。これがおじさまの肖像でございますが、問題は髪の毛をもっとたすかどうかということでございます。

男の子が『あしながおじさん』をどう読んだのかということを書いてみるのは、むりやりレディースの試着室に入ってみるようで、ちょっぴりめずらしいレポートになるだろうと思う。

先だって京都の小学校の同級生たちと祇園祭の宵山に会って、他愛もない思い出に興じた。そのときギョッとしたのは、ぼくがその小学校に転校したときの印象の話になって、すかさず「何いうてんの。松岡さんはただただ可愛いだけやったんやないか」というのである。これって、そう言われても困るだけなので唖然としていたら、それで「あんたは、私らのこと、どう思ってたの?」と女子二人組に聞かれた。さあ、それを説明できる言葉なんて男性には用意されていない。するとすかさず、「やらしいこと考えてたんやろ?」。

いや、そういうことじゃない。「やらしいこと」は君たちが美的触発していただけのこと、その「思わせぶり」にぼくはどぎまぎしていただけなのだが、これはちっとも理解はされなかった。

『あしながおじさん』についても同様だ。ジュディとおじさんの関係を憶測するだなんて、男の子たる自分のなかの幼な心のふにゃふにゃの、そのまたちょっと生意気に成長しつつあるときの擽ったい脇腹をわざわざ自分で突っつくようで、その名状しがたい感覚がきっかり適切な言葉になるとは思えない。そもそも男たちは少女を表現するのはからっきしヘタなのだ。男の特質は何かといったら、ずばり言うなら「少女の欠如」というものなのだ。

だからレポートなどあまり期待してもらわないほうがいいけれど、が、その前に、『あしながおじさん』はむろん、『家なき子』も『少公子』も『秘密の花園』も『赤毛のアン』も『ジェーン・エア』も、そういう女の子っぽいもののたぐいは一度も読んだことがないという、そういう精神マッチョな男の子がその後は頑丈千万むくつけき大人になって、いま、よんどころなくこの「千夜千冊」を読んでいるオトコ諸君のために、ごくかんたんにこの物語をかいつまみ、ついでにその文芸風味の一端をスケッチしておくことにする。

これは月半ばの臨時の手紙でございます。なぜかと申しますと、私は今夜はなんとなく寂しいのです。

「今月のニュース」

メールで落第のニュースを伝えるジュディ

まずもって、この作品はたいへんよく出来ている。少女小説などと侮らないほうがいい。作者のジーン・ウェブスター(1876~1916)の魂胆はあくまで気高く、かつ文章のコンポジションとテイストがやたらにうまいのだ(ついでながら松本恵子の日本語訳もかなりうまい)。

それもそのはず、ウェブスターはマーク・トゥエイン(611夜)の姪にあたっていて、ということは架空人物トム・ソーヤや架空英雄ハックルベリイ・フィンの2つ半ほど下の世代の作家だった。そのうえ『あしながおじさん』の中にもしょっちゅう出てくるのだが、少女時代から学生時代にいたるまで、さんざっぱら少年少女名作小説を読みまくっていた人なのだ。つまりは子供たちの「あしらい」がよくわかっている。それに加えて父君は出版社の経営者。実はウェブスターが生まれた年に『トム・ソーヤーの冒険』を世に出したという因縁なのである。

ようするにジーン・ウェブスター女史はトム・ソーヤーの申し子なのだ。ただし、ジーンは女の子。にんじん少年や十五少年とは根本ジェンダーがちがっている。だから、そのザブジェクティブな転換からこの作品の組み立てが劇的に始まっていく。そうして、女の子の自立に温度がもたらされ、女の美意識の萌芽に風が吹く。

おじさまはまだ女の子嫌いでいらっしゃいますか。

ウェブスターの舞台設定は、アガサ・クリスティ(664夜)の『アクロイド殺害事件』や『オリエント急行事件』がそうだったように、それをやったらその後の作家が二度とその手法を真似ができないほど絶妙だった。

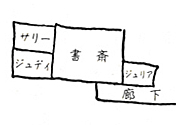

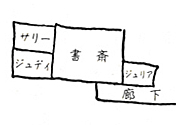

出自は「みなしご」。主人公はジルーシャ・アボット。通称ジュディ。この物語が始まった時点でジョン・グリア孤児院の年長者になっている。孤児院は少年少女文学の“光と闇の同時門”なのだ。が、そこまでは、まだイントロだ。

そのジュディ・アボットが、孤児院にいつも寄付をしていながらも名前を隠すことが大好きな風変わりな紳士のお気に召し、上の学校に入れてあげようということになる。これまで紳士は少年ばかりに資金援助をしていて、そのため「女の子嫌い」で通っていたのだが、なぜか今度ばかりは女の子が選ばれた。ただし条件がある。ジュディはこの紳士に毎月一度の手紙を書かなければいけない。それというのも、紳士はジャネットが書いた『憂鬱な水曜日』という作文にたいそう注目し、この子を作家に育てたいと決心なさったからなのだ。

「未来の大作家ジルーシャ・アボット女史が牛を追いつつ家路につくの図」

こうしてジュディは上の学校に入り、次々に手紙を書いていくことになる。小説は冒頭場面の十数ページを除くと、すべてジュディの手紙で構成されていく。リベット院長先生はそれを「ジョン・スミス様へのお礼状」と言ったけれど、こんな人物がいるわけではなかった。

以上がウェブスターがあらかじめ構想した用意周到な組み立てだ。書簡小説だなどと思ってはいけない。そういうアベラールやエロイーズは出てこない。ジュディの一方的な手紙ばかり。その一方性が胸を突く。そういう作品なのである。

私は誰にも気がねをしないでよろしいのでしょうね。おじさまの名義上の権限などは少しも私を悩ましません。何の危害も加えられないほど遠く離れていますもの。

ジャネットの手紙は一ケ月に一度なんてものではなかった。やたらに書くことになる。ウェブスターがそうした。ただ、宛先のジョン・スミスなる紳士がまったくどんな人物かはわからない。①あなたは背が高い、②あなたはお金持ち、③あなたは女の子が嫌い。わかっているのはそれだけだ。

物語の最大の関心事が伏せられている。ジュディが出しつづけた手紙の相手が雲の彼方のように見えてはこない。憧憬は、顔も形もない男性なのだ。何かが電信のように伝わってくるだけなのだ。「未知なるもの」なのだ。こうしてウェブスターは小説全体に「不可視の存在」を導入してしまったのである。

のみならず、ふつうならその伏せられた事情はしだいにあかされていくことになるのだが、ずうっとウェブスターはジョン・スミスの正体を隠し、あまつさえ「あしながおじさん」のイメージを、ジュディの正直と矜持と、期待と疑惑とを手紙様式をもってどんどん膨らませていくという比類ない手法をとった。

これでは読者は「面影」を相手に大奮闘するしかなくなっていく。その手立てはジュディの手紙だけ。だからこそ、その手紙の内容はすこぶる格別でなければならなかった。女の子たちはむろん、男の子の読者にも悟られないようにしなくてはいけない。ぼくはまんまと翻弄された。

たとえばあるときはこう書くのだ、「最初の日に私はとんでもない失敗をしてしまいました。誰かがモーリス・メーテルリンク(68夜)という名を口にしたとき、私、その人は新入生かと尋ねたのでございます」。あるときはこう書くのだ、「1年生でバスケットボールのチーム編成中で、私も入れてもらえそうでございます。私はたしかに小柄でございますが、凄く敏捷で、屈強で、たくましい精神をもっていて、ほかの連中が宙に飛び上がっている間に、皆の足の下を巧みにくぐり抜けて、ボールを取ってしまうことができます」。

「走る少女」

またあるときは、「おじさまにいいことをお聞かせいたしましょうか。私は子山羊の皮の手袋を3組ももっていますのよ。前にクリスマスの木にさがっていた指なしの手袋ならもらったことがございますけれど、5本の指がちゃんとついた、ほんとうの皮の手袋は持ったことがございませんでしたのよ」と書いて、そしてあるときは、「学校で辛いのは勉強のときではなく、遊び時間ですのよ。おじさま、私には皆の話していることが半分もわからないですもの」と書くわけだ。

こういう乙女心にぼくが困らないわけがない。何々? メテールリンクを知らないことを正直に話せて、バスケットでは俊敏で、指なし手袋の次には山羊の皮の手袋を3組も持つことが嬉しくて、遊び時間に誰とも話が合わない女の子がいるって? そういう子を好きになったら、どうしょう? まさか手袋を3組贈ればいいというわけではないはずだ。

あしながおじさま。私は世界がわが家に思われてきました。おなさけでもぐりこませてもらっているのではなく、世界の一員として堂々と入っているという気持ちです。

こうして、ぼくを迷わせる話はキリなく出てくる。キリなく連打されてくる。たとえば、きっとウェブスターその人の読書少女期を回顧しているのだと思われるのだが、ジュディ・アボットが学校で夢中になったらしい本は次のようになっている。

『マザー・グース』『デビッド・コッパフィールド』『アイバンホー』『シンデレラ』『青ひげ』『ジェーン・エア』『ロビンソン・クルーソー』『不思議の国のアリス』『若草物語』、そしてスティーブンソンとテニソンの詩とサッカレーをへて、いま一番夢中になっているのが『嵐が丘』(125夜)‥‥。

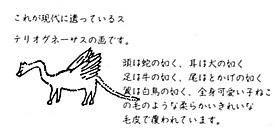

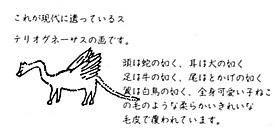

トマス・ハックスリーの『伝記集』を読み

中古時代の生物を検べてみたのです

あしながおじさんが贈ってくれたお小遣いで買ったものは、皮ケース付きの銀側腕時計、マシュー・アーノルドの詩集、湯たんぽ、ひざかけ毛布、黄色い原稿用紙500枚、類語辞典、絹靴下1足‥‥。

“彼女”はまた、「おじさまが養鶏をなさる気がおありでしたら、バフ・オービント種をおすすめします。この種のヒヨコは全然産毛がないのです」「おじさまは揺籃の中から盗まれた可愛い赤ちゃんをお持ちになったことがおありですか。私がその赤ちゃんかもしれません」というようなことを、同時に追伸してくる可憐で一筋な蛮勇のようなものを突きつけてくる。

こういうことは、おそらく女の子の好みからすればまだ序の口なのだろう。にもかかわらず、以上の組み合わせは男の子を断固迷わせるものなのだ。男児にとっては、とうてい湯たんぽと類語辞典と絹の靴下を一緒に発想することはフカノーなのだ。

いや、それはまだしも夢見るユメ子さんであるとして(というふうに男性側も冷静を取り戻したとして)、あしながおじさんからあまりに返事がないから文句をつけた3月26日の手紙の次に、4月2日には次のように綴るのは、いったいどういうことなのか。「あしながおじさま、私はけだものでございます。先週お送りしたあのひどい手紙のことはどうぞお忘れになってください」。

この「けだもの」って何? なぜそんなものがふいに顔を出す? 女の子はこっそりと「けだもの」を飼っているらしいのか。それをふいに見せることがあるらしいのか。さあ、ぼくならそのときはどうする?

あしながおじさま。私は健気な人間になるつもりです。

こうなると、やはりわれらが男性陣の混乱はいやがうえにも極まっていく。それに加えて、「最近私が発見したことをおじさまはお聞きになりたくはありませんか。でも私のことを虚栄心が強いなんてお考えにならないとお約束くださいましね。では申し上げますわ。私は美しゅうございます」。

えっ、あんたは白雪姫の継母なのか。女の子はいつも密かにそんなことと闘っているのですか。なんというディグニティ。あっぱれというしかないけれど、こういう乙女心の激変には、われらはただただ戸惑うばかりなのだ。それをまあ、ウェブスターはまことにしゃーしゃーと描写してみせる。もっとウェブスターがうまいのはジュディにつねに知的向上心と、それに対する乙女特有の瞬間的判定力を与えているところでもあって、たとえば、次のようにそのへんを描写する。

「幾何の分野において新しく解発いたしました結果をご報告申し上げます。先週の金曜日をもちまして前の研究、平行六面体を打ち切りといたし、戴頭三稜形へ前進いたしました。われらの前途はまことに困難だと存じます」「それからいよいよ哲学にも入りました。おもしろうございますけれど、はかないものです。私は研究中の材料を一つ一つピンで台にとめることのできる生物学のほうが好きです」「試験がすみましたらまともな手紙を書きます。今夜はラテン文法と火急な交戦に当たらなければなりません」。

こういう女心というものは、男にはない。なんだか参る。何かがひりひりとする。さらには、こうだ。「私たちが何より悩まされている学課は哲学です。そのなかでも明日のショーペンハウエル(1164夜)は一番の難物です。教授は私たちが哲学以外の勉強をしていることに気がついていらっしゃらないのです」「私は化学を始めました。大変に珍しい勉強でございます。いままでこういうものにお目にかかったことはありません。分子や原子が教材に取り上げられますが、来月になればこういうものをはっきりと論じられるようになると思います」。

おじさま、ありがとうございました。この花束こそ、私が生まれて初めて受けたほんとうの贈物でございます。

ざっとこんなふうにキリキリ舞いに進むのだ。ともかくもジュディがもたらす乙女心というものは、適性と矛盾と独断に満ちて、圧倒的なのである。

そこで編集工学研究所の所長としてのゼッタイの責任をもって言うのだけれど、このくらいのブログを書けるなら、ぼくはただちにこの女学生を来たるべき「ISIS本座」に採用したい。「ISIS本座」というのはそのうち説明するが、編集工学研究所が満を持して今秋に開設するブックウェア・ポータルのことをいう。

まあ、それはともかく、『あしながおじさん』はそれでどうなっていくのかというと、ついに最後の最後になって「おじさま」の正体がわかることになる。その顛末にいたるまでのジュディの手紙の紆余曲折が、またまた心憎いほどの暗示に富んだ展開で、ぼくはその突如としておとずれる結末にただただ引き下がるしかなかったものだった。

せっかくだから、「あしながおじさん」の正体は伏せておく。充分に意外な人物だ。しかし、こうでなくては「おじさま」はいけなかったのである。なにしろこの物語は「伏せたまま、開けない」という方法に徹しているのだから、それは最後の最後まで貫かなければならないヒミツだったのである。ということは、たったひとつの“未知の紳士”という鍵穴に向かっていくつもの鍵がいつまでも自由気儘に動きまわっていたということで、その動きまわるジャラジャラとした鍵束こそが乙女心のヒミツの鍵束になるというわけなのである。

私どもが化学と歴史の間を航行するのに、どんなに巧妙に帆をあやつらなければならないか、おわかりになりますでしょう?

「妙」な踊りを舞っています

ジュディの日々は果敢だった。ぼくは乙女心というものに感心するばかり。いまでもそれは変わりない。そのショーコにはちょっとした教訓をえた。

ひとつには、女性の感度は自身の近傍においてこそ必ず磨かれていくということだ。そのトリガリング・コンディションは自分の身近な挑戦と統制にあるということだ。しかし、それには遠方からの何かの到来が、つまりは「あしながおじさん」的なるものの想定が、どこかに必要なんだろうということだ。これって、与謝野晶子(20夜)、尾崎翠(424夜)、倉橋由美子(1040夜)、吉本ばなな(350夜)もあかしたことだった。

男の子はどうかというと、この逆なのである。真逆なのである。トリガーそのものがそもそも遠い方からやってきて、そこへ向かって近傍を捨てていく。少年は当初からプロ野球選手や冒険家に憧れる。その自分と社会の関係の非情に耐えられるかどうかということが、ヘミングウェイ(1166夜)やエミール・シオラン(23夜)の、イタロ・カルヴィーノ(923夜)やポール・オースター(243夜)の挑戦なのである。少年期からこの近傍の捨象をできなかった者は、大人になってもふいにそういうふうな変貌を、ハタ迷惑を顧みず、その変貌をとげたがる。

しかしここまではごくごくフツーの男と女の類型だ。それでもそれが男女互いに見えないとすれば、いくらだってすれ違いの悲喜劇はおこるけれど、だからといってその因果は男と女のそのどちらにも帰属はしていない。

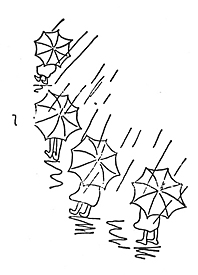

遠ざかる少女の後ろ姿

それなら、ぼくは『あしながおじさん』からこの教訓以外の何も入手しなかったかといえば、そうじゃない。ただそれが、足長ガガンボの魅力のように説明しにくいだけなのだ。けれども、はっきりしているのは、ぼくはジュディのように自分をあらわしている女の子にひたすら弱いのだということ、そのことが中学2年にして愕然とわかったということだった。

これをどういうふうに伝えていいかは、いまもって見当がつかないけれど、次のジュディの手紙の一節がすべてをあらわしていることは、わが50年を賭けて確信できる。作品のなかの「あしながおじさん」も、実は次のジュディの気概にこそやられたのだ。こういう一節だ。

「女性というものは、その関心が赤ちゃんにあろうと、病菌にあろうと、夫にあろうと、詩にあろうと、奉公人にあろうと、平行四辺形にあろうと、庭園にあろうと、プラトン哲学にあろうと、あるいはカルタ遊びにあろうと、根本的の興味はつねに衣裳にあるものです。この自然の持ち前ゆえに世界じゅうが同胞になるのです!

学校の「校旗」で作った湯上がりに身を包んで