ぼくは「様式」や「格式」や「方式」を重視する。

遵守したいからなのではなく、

そういうものが創発される歴史や現在が好きなのだ。

そこで延喜式である。

ここには「方法日本」の母型がいっぱい集まっている。

ところが、誰が、どのように組み立てていったのか、

あまり知られてこなかった。

本書はその最初の研究成果だった。いささか懐かしい。

たまには方法発生現場の、

数々の出来事を覗いてほしい。

ぼくは法にはめっぽう弱いが、様式には心奪われる。コーフンする。包丁捌きからホルンの吹き方まで、能舞台の決まり事からラグビールールの発生まで、マタギたちの取り決めからバウハウスの教え方まで、どの国のどの時代のどの文化も、その様式の工夫と発現にこそ最も深いものがあらわれていると見てきた。この「様式」とは何なのか。

日本語の「式」は「のり」と読む。手本・型・規則・程度といった意味をもつ。つまり何かに則(のっと)ったから式なのである。式にテヘンをつけると「拭」になり、「ぬぐう」と読むのは、式には邪霊を払う力があったからだ。白川静の説である。

式とはべつに「例」というものもある。用例とか例外とかといった言葉が示しているように、例もひとつの様式の束をあらわしていた。古語では「たぐい」「ためし」というような意味だったが、やがて「しきたり」「ならわし」「たとえ」となった。日本人は長らく「先例」を重視した。

しかし、そのような「式」も「例」も、律令体制のなかではその習慣のまま国のしくみに引き上げられた。引き上げられて、「律・令・格・式」の4つのひとつとして成文化されていった。そうなったのは唐の律令制度をそっくり真似たからで、中国ではすでに6世紀には「律・令」と並んで「格・式」が法のレベルになりつつあった。それが隋唐で法典になって権威づけられた。

唐の律令制度をまとめた『唐六典』には、「およそ律は刑を正して罪を定め、令は範を設けて制を立て、格は違を禁じて邪を正し、式は物を軌(ただ)して事を程(はか)る」とある。式は様式の軌の程度をまもるための細則だったのである。

これが遣唐使の粟田真人らによって持ち帰られ、そのまま8世紀半ばの天平年間に日本に定着していったのだが、石川年足(としただ)の奏上のくだりには、はやくも「治官の本は要(かな)らず律令に拠り、為政の宗(むね)は則(すなわ)ち格式に須(ま)つ」と記されている。

世の中の出来事は大枠と禁令と細則から成り立っている。これは古代から変わりない。

たとえば大宝律令(=養老律令)には「職員令」(しきいんりょう)が含まれていて、そこに大筋のことが決められているのだが、当時、すでに「別記」というものがあり、そこで品部・雑戸の戸数を決めている。また、鍛冶(かぬち)司には鍛戸(かぬちべ)をこれこれこのように配属させなさいということが決まっているのだが、これも「別記」が決めていた。こういう施行細則や補充規定がやがて「式」になっていったわけである。

こんなことを決めていったのは「令師」とよばれた明法家(みょうぼうか)のグループだった。かつて滝川政次郎の研究があきらかにしたことだ。こうして820年に、格10巻・式40巻の大部の『弘仁格式』が制定され、そこに『貞観格式』が加わって、さらにこれらが統合されて『延喜式』になったのだが、さて、これには前哨がある。

最初に「八十一例」とか「六十二例」とか「六十一例」といった「例」が先行していた。和気清麻呂が編纂した「民部省例」20巻というのもある。たとえば「弾例」は弾正台の例である。

いずれも施行のための細則集で、これに「式」が加わっていった。菅野真道が勘解由使(かげゆし)の長官だったときに『延暦交替式』が撰上されていて、職員の交替をどのようにすればいいかを決めた。ここにしだいに「格式」の用意が整っていった。

桓武天皇が平安京を造営するにあたって、菅野真道がさまざまな格式の編集のセンター的な役割を担ったのではないかというのは、本書が初めてあきらかにしたことだった。真道が勘解由使長官の座を秋篠安人に譲っているのは、そのためだったろうというのだ。延暦23年に『止由気神宮儀式帳』や『伊勢太神宮儀式帳』が神祇官に提出されているのも真道の仕事だったようだ。止由気(とようけ)はむろん豊受である。

ちなみに、これはぼくの関心事になるが、この「伊勢太神宮式」には滝原宮の所在地も示されている。「伊勢と志摩との境の山中。太神宮を西に去ること九十里」というふうに。これはのちの『延喜式』にも記されているのだが、実は神社の所在地などほとんど示されていないのに、なぜか滝原宮だけは明示された(『日本という方法』参照)。

三重県度会郡大紀町滝原の「滝原宮」

こうして格式の準備がおこっていったのである。桓武の次の平城天皇のときは中断され、続く嵯峨天皇の時代、いよいよ『弘仁格式』が登場する。藤原冬嗣・藤原葛野麻呂・秋篠安人・藤原三守・橘常主・物部中原敏久(なかはらみにく)の6名が専門編纂所としての「造式所」にかかわった。編纂方針は明確だ。『弘仁格式』序に次のようにある。ぼくはこういうものを見ると、コーフンする。

①

|

宮司の古事旧例をことごとく集めて取捨選択し、宮司ごとに分類する。

どの宮司にもあてはまらないものは雑格・雑式として巻末に一括する。 |

②

|

すでに発令された単行法や新たに奉勅されたものは原文のまま採録し、

これまで改定されてきたものは古いほうを省略して新しい記載とする。 |

| ③ |

これら以外に有用なものは、適宜、補綴編修して式に入れる。 |

④

|

現行法にも宮司によって異同があるものは、編者の協議によって数量を

決定する。 |

⑤

|

儀式については「式」としてまとめ、国司の交替は「交替式」に移して

再録しない。 |

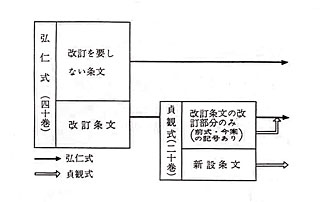

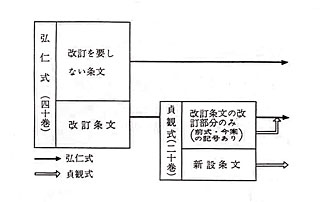

大部となった『弘仁格式』についで、藤原良房が太政大臣になったとき、さらに『貞観格式』が編纂所「撰各式所」に藤原氏宗ら8名を集めて編纂された。このときの特色は前代の『弘仁格式』はそのままいかし、これの訂正増補のみに徹して両者を併用するようにしたことである。貞観13年(871)に施行された。このとき『貞観儀式』も編纂されている。

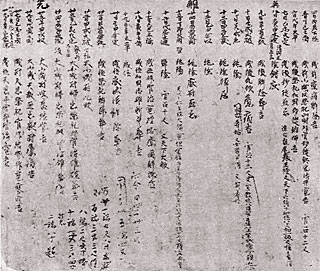

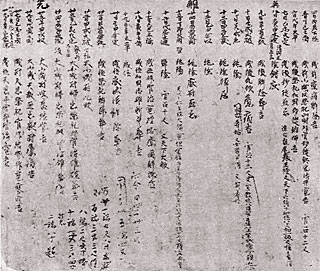

弘仁式と貞観式の併用関係

それから半世紀、のちに醍醐・村上の「延喜天暦の治」の誉れをとる醍醐天皇期に、かなり本格的な『延喜式』がとりくまれた。なぜこういう本格的編纂が再登場したのかということは、推察するに難くない。この時代は律令政治の最後の段階なのである。だから国史の編集もこのときをもって途絶えた。『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代実録』の勅撰国史はこのときに綴られ、そして終わった。

このことは班田収受法にも象徴的である。農民に家族数に応じた田地を与えて生活と徴税との基盤を提供するものだが、これも延喜期から崩れていった。延喜3年(903)の伊勢の国での実施が最後の記録になっている。三善清行の『意見十二箇条』も延喜14年の応答だった。そういう情勢のなか、いよいよ『延喜式』があたかも古代システムの残光のごとくに登場したのである。

編纂委員には藤原時平をトップに、藤原定国・藤原有穂(ありほ)・平惟範(これのり)・紀長谷雄・藤原菅根(すがね)・三善清行・大蔵善行・藤原道明・大中臣安則・惟宗(これむね)善経の12名が任命されている。紀長谷雄以上は公卿(くぎょう)。三位または参議以上の高官たちだ。ただ時平が死亡したため、トップが藤原忠平と橘清澄に代わり、いくぶん仕事が渋滞した。

編集方針ははっきりしている。それまで別々のままに併用されていた『弘仁格式』と『貞観格式』を合体させ、一貫した記述分類にしていこうというものだ。まず文案を決定するにあたって「勘申」(かんじん)を提出しあい、筆写にあたっては雙鉤填墨を用いた。筆跡をふたえ文字で敷き写して、その袋文字の中に墨入れをしたのだ。

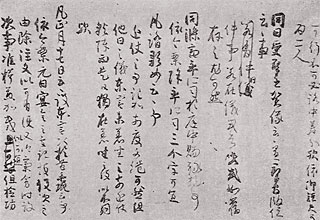

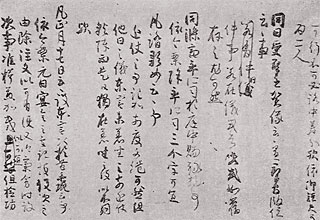

このとき、さまざまな「短尺」(たんざく)が使われた。短尺は短冊のことで、格式合体の草案の随所に付箋のように付けられた修正意見などのことである。文献として、この短尺を集めた『短尺草』というものが遺っている。それを見ると「前度文体」「今作文体」などという言葉がとびかっていて、さまざまな推敲が試みられていたことが窺える。本書の著者は、そこに「御短尺」という言葉も見えているのは醍醐天皇自身の点検をあらわしているのではないかと言っている。

ともかくも、こうして延長5年(927)に『延喜式』50巻3300条は奏進されていった。これがいわゆる「定式」である。

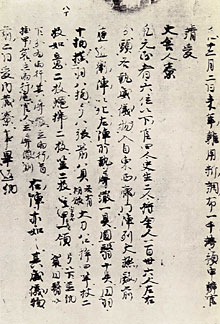

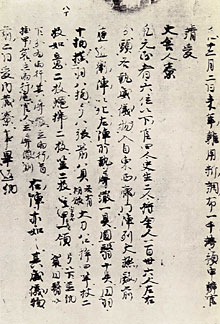

『延喜式覆奏短尺草』(延喜式修正意見書草稿)

延喜式は決定稿を得るまでに三回以上草案を練り直している

草案への「短尺」(意見書)は「定式」(会合)で論定された

『延喜式』の構成配列は、神祇官関係の式(巻1~巻10)、太政官関係の式(巻11~巻40)、諸司の式(巻41~巻49)、雑式(巻50)になっている。いくつか興味深いところを拾っておく。

神祇官関係では、「礼儀」については『儀式』のほうで扱ったので、ここではもっぱら「調度」と「斎日」が規定されている。四時祭をおこなうためのものが主になっていて、たとえば「春日神四座祭」では、祭神の料、散祭の料、解除(はらえ)の料、醸神酒(みわつくり)の料、駆使(くし=下ばたらき)の料などがのべられ、それを干支によって配分している。これでいわゆる「節会」や「節供」の基本が成り立つ。

四時祭でない祭祀は臨時祭である。そのうちのひとつ「祈雨神祭」はいわゆる雨請いの儀式だが、これには85座の祭神と神社が指定されていて、それを「水分」(みくまり)や「山口」などで分ける。外交特使を送迎するための格式もいろいろ決まっている。遣唐使を派遣するときは、最初に「蕃国に使を遣はす時の祭」というものがあり、大使みずからが祝詞(のりと)を読む。この大使たちが乗る船を建造するときも、その用材を伐り出すところから山の神と材の神を祀り、「船居」(ふない)を聞く儀式もやる。こういうものがいずれは宅地の地鎮祭や船の進水式になっていくわけである。

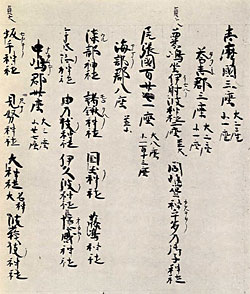

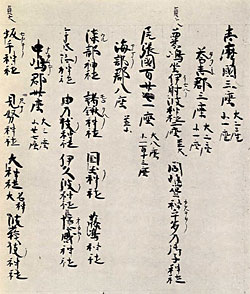

こうして巻4には伊勢大神宮式、巻5・6には斎宮式や斎院式、巻7には践祚大嘗祭式、巻8には祝詞式が続き、「日本という方法」の秘められた部分が細かく規定されていく。『延喜式』は日本の式内社をラインアップしたことでも有名だが、これらは巻9・10の神名式に、天神地祇あわせて3132座、2861処として登場する。このうち出雲大社などの大社が492座になっている。「座」は祭神の数をあらわし、「処」は社の数をあらわす。

金剛寺本「延喜式神名帳」

(延喜式現存古写本)

延喜神名式座数一覧表

この式内社がつまりは官社となるのだが、これはそれ以外の神社と何がちがうのかというと、祈年祭(あるいは月次祭)のとき国から幣帛(へいはく)を受けるかどうかで決まる。そして、その幣帛に中央の神祇官からの官幣と、地方行政機関の国衙(こくが)から受ける国幣があった。いわゆる官幣大社などといわれるのは、以上のような規定の組み合わせで決められていた。

巻11の太政官式も興味深い。律令制度で太政官というのはガバナンスということで、つまりは政府にあたる。内閣に相当するのは太政大臣・左大臣・右大臣・大納言2名・中納言2名・参議若干名である。

これらは内閣の大臣で、実務は太政官の管轄にある中務(なかつかさ)・式部・治部(じぶ)・民部・兵部・刑部(ぎょうぶ)・大蔵・宮内の8省が分掌し、このほかにセクレタリー・ジェネラルにあたる少納言局・左弁官局・右弁官局の3局があった。

律令制下の宮司機構

これらの政務や実務の特徴はひとえに「文書の行政」である。リテラル・ポリティックスこそが律令政治の正体なのだ。そこで文書の作成と保管とが最大の政治になっていく。そのため文書は「文殿」をセンターとして少納言局が管理し、外記(げき)たちがそのアドミニストレーションに右往左往した。これに対して内記(ないき)もあって、これは中務省に所属してもっぱら宮中、ことに天皇の動静を記録した。詔勅や位記(授位証書)も内記の仕事である。

文書の政治はまた、「鍵の政治」でもある。当時は、鍵は「鑰」と綴った。これを監物(けんもつ)が管轄した。

監物はいわゆる出納係なのだが、めっぽう重視されている。『延喜式』では巻12に監物の仕事が記載されていて、読んでいくとおもしろい。かつて村尾次郎が『律令制の基調』として研究もした。

ざっと概括すると、図書(ずしょ)寮・民部省・掃部(かにもり)寮・大膳職(だいぜんしき)・主殿(とのも)寮・大炊(おおい)寮の鍵は、毎朝、宮中から下給され、毎夕、これを返納しなければならない。それを、監物が典鑰(てんやく)と大舎人(おおとねり)7人とともに一緒に延政門の外で伺候して、近衛に門をあけてもらっては、毎日くりかえすのだ。

それにもおかしなほど、めんどうな手続きがある。大舎人の一人が「みかどのつかさ、みかどのつかさ」と呼びかけ、これに宮中側の女官を含む十数人が応接して「誰(た)そ」と誰何する。大舎人が自分の名を言うと、「みかぎ給はらんと監物某、典鑰ら、みかどに候ふと申す」と言わなくてはならない。女官は大舎人を待たせたまま奥へ進んで、定めの位置からほぼ同じ言葉を奏上する。すると内側から「奏さしめよ」という勅があって、女官は「かしこまりました」と答える。元の位置に戻った女官は「某らに奏さしめ」と伝え、7人の大舎人たちは「かしこまりました」と言いながら、やっとこれな監物が鍵を鑰櫃(かぎびつ)のところへ取りにいき、さらに何度かの応答のすえに渡すという手順なのだ。

九条家本「延喜式大舍人寮」

つまり、ここでは「畏まる」ということこそが取り決めされていたわけで、これを軽視したり、破ったりすれば、それですべてはオジャンなのである。

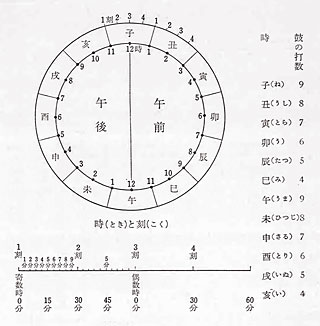

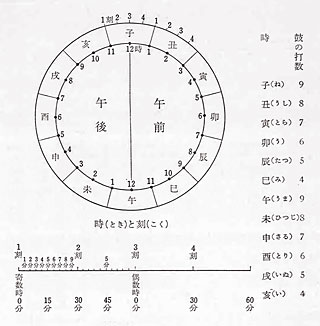

たとえば巻16には陰陽式が示されていて、天文・気象・暦・時刻・ト占を受け持つのだが、ここには暦や時は天皇から授かったという「下賜されたるもの」という認識があったのであって、それゆえ「具注暦」はつねに天皇用上下2巻と下賜用の83部をきっちり用意運用しなければならなかった。この「展観されたもの」というところがキモなのだ。ちなみに陰陽寮では、それらをとりまいて、陰陽師6、陰陽博士1、陰陽生10、暦博士1、暦生10、天文博士1、天文生10、漏刻博士2、守辰丁(しゅしゅんちょう・時を告げる仕事)20などのスタッフがつねに控えた。

陰陽寮より天皇へ備進された「具注暦」

暦は天皇による統治を象徴した

天皇用上下2巻と下賜用の83部(上下162巻)からなる

陰陽寮では時を守る守辰丁(時守)が鼓を打ち鐘をつき時を刻んだ

このほか、まだまだ『延喜式』にはぼくをワクワクさせる「様式」「仕組み」「手続き」が詰まっている。巻13の図書式など、その典型だ。

図書(ずしょ)寮は書籍の保管や校合(きょうごう)だけを担当するのではない。国史の編纂、宮中の仏事もする。書籍についてもコンテンツばかりを見ているわけではない。筆写、装訌(装丁)、紙・筆・墨の配給も司る。そのため写書手・装訌手・造紙手・造筆手・造墨手などの技能者が配されていたばかりか、「紙戸」とよばれた製紙技術工房としての民戸50戸を支配した。これらは奈良・平安を通して官営製紙工場としての「紙屋院」にもなっている。

こういうことが、さらに細かく規定されているわけだ。たとえば政府が使用する年間の必要紙量は2万張(1張は2尺2寸×1尺2寸)で、これが各官司に配分されたのである。

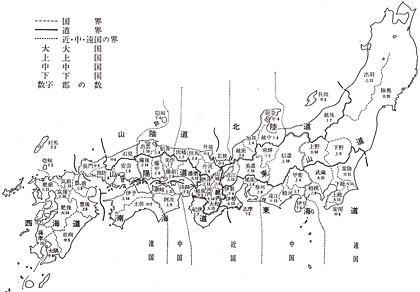

民部式(巻22・23)は、日本の経済システムの伝統を知るには欠かせない。そもそも民部とは律令行政者が「民」とかかわるすべての業務を扱う職掌のことで、もとは大化改新の詔の第3項で「戸籍・計帳・班田収授之法」としめされた仕事に発した。被官としては「主計」(かずえ)と「主税」(ちから)の2寮で成り立っていて、国群・調庸・封戸(ふこ)・仕丁・戸籍などすべてを扱った。

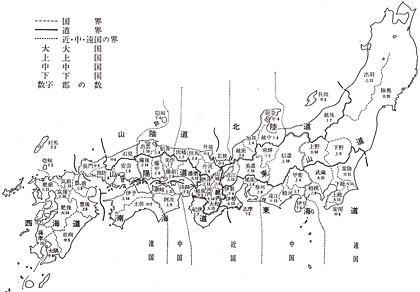

民部省による国郡一覧表(行政区分図)

これら民部がもたらした仕事を受けた者は、これを「承知」する。「承知の官符」を受理するからだ。いま、日本では麻生政権のもと、総額2兆円の「定額給付金」が国民すべてに渡されることになったのばかりだが(3月5日に二次補正予算関連法が成立)、これが王朝律令社会なら、まずは市町村が「承知の官符」を受け取ったということなのである。

ちなみに日本の税の本来は「稲」のことをいう。「税」という言葉が国庫に収納された稲を意味した。この税を司るのが主税であって、国司が提出する正税帳・租帳・青苗帳・不堪佃田帳・損田帳の5種のレポートにもとづき、「勘査」をして、決済をした。この決済によって査証を与えることを「返抄」という。実際に計算をするのは算師(さんし)が担当する。もしも不正があったばあいは、むろん摘発されるのだが、それを「勘出」と言った。

これが「返却」だった。古来、日本では返却はお上に何かを返すことだったのである。「承知」と「返却」。この関係に方法日本の隠れた秘密があったと思われたい。

この数日、日本は西松建設の政治資金供与の問題で揺れている。小沢一郎だけでなく、自民党にもその捜査の手が及んでいる。

『延喜式』では、このような不正を糾弾する所轄を「弾正台」(だんじょうだい)といった。巻41に弾正式が規定される。唐の御史台に倣ったもので、非違を糾弾し、風俗を粛正し、治安を維持するのが弾正台である。たとえば、「凡そ大小麦の青苗を刈りて馬草となし、並びに桑・棗の木の鞍橋を売買するを禁断す」という条項があるのだが、これは、今日でいえば事故米を勝手に飼料にするために売買していることを取り締まるようなことに近い。

古代日本ではすでに奈良時代のころから、飢饉にそなえて大麦や小麦の栽培を奨励していた。「耕営、労少なくして、夏月早く熟す」という麦を活用して、秋の新米収穫の多寡に備えたのである。ところが、この麦を青苗の段階で売り払ってしまう者が少なくない。貴族たちがこれを馬の飼料の「まぐさ」としてけっこうな値段で買ってくれたからだ。そこで弾正台の出番になる。大いに取り締まった。

「桑・棗の木の鞍橋を売買するを禁断す」も似たようなことをさす。馬の鞍には白木(素木)を使用しては禁じられているのに、これを無断でしでかす連中がいた。鞍というのは前輪(まえわ)・居木(いぎ)・後輪(しずわ)でできているのだが、そのどこかに桑や棗を使ってしまう。これを取り締まったのである。もっとも武光誠(1157夜)の『律令太政官制の研究』(吉川弘文館)の弾正台の章などによると、奈良末期すでに弾正台の監視の目はだいぶん鈍っていたらしい。

ともかくもこういうふうに、古代律令とはいえ、格式においてはかなり厳密な実施項目が条文化されていた。市場に出回る品物(商品)についても、けっこう目が光っている。繊維用品など、規格にあわないものはどうかは、一店一店を見回ってチェックした。すでに「養老律令」で、規格外れのものを売った者には杖六十の罰が与えられたのだ。こういうふうに市場を混乱させることを「行濫」(ぎょうらん)という。ニセモノも賞味期限切れも材料詐称も偽装設計も行濫なのである。

かつてカール・ポランニー(151夜)は、商品は商品として再生産できるものでなければ商品市場に出るべきではないとして、土地や労働を商品化した資本主義を糾弾したものだが、この見方、新たな延喜式社会学として、企業のコンプライアンスでも採り入れたら、どうですか。コンプライアンスは、グローバルに平準化されたものを態勲に守ることが大事なのではなくて、新たな社会事情を創発するために「様式」を創案することのほうが、ずっと大事なことなのです。