若くしてハーバード大学大学院で

アメリカ経済学の最前線を学び、

細川内閣と小渕内閣では

経済改革の急先鋒として、規制撤廃を叫んでいた著者は、

やがて新自由主義と市場原理主義の暴走に、

ついに転向を決意して、反旗をひるがえすようになった。

なぜ中谷巌は転向したのか。

なぜ資本主義はおかしくなったのか。

この二つを自身の体験をもとにふりかえって、

本書は希有の自己懺悔と告発の書になりえた。

「今にして振り返れば、当時の私はグローバル資本主義や市場至上主義の価値をあまりにもナイーブに信じていた。そして、日本の既得権益の構造、政・官・業の癒着構造を徹底的に壊し、日本経済を欧米流のグローバル・スタンダードに合わせることこそが、日本経済を活性化する処方箋だと信じて疑わなかった」。

「だが、その後におこなわれた構造改革と、それに伴って急速に普及した新自由主義的な思想の跋扈、さらにはアメリカ型の市場の原理の導入によって、ここまで日本の社会がアメリカの社会を追いかけるように、さまざまな副作用や問題を抱えることになるとは、予想ができなかった」。

中谷さんは一橋大学を出たあと日産自動車に勤めていたのだが、27歳のときにハーバード大学の大学院の経済学博士課程に飛び出していった。1969年のことだから、かなり早い時期にアメリカ型のエコノミストの群れに身を投じたといっていい。指導教官はケネス・アロー。そのころすでに“経済理論の神様”と称され、すぐにノーベル賞を受賞した(1972)。

アメリカにおける経済学や経営学をめぐる学業の環境はすばらしい。セオリー・ビルディングの方法を教えこむのも徹底している。このことはぼくも野中郁次郎さんから早々に聞いた。2年間でマクロ経済学・ミクロ経済学・経済史・計量経済学がマスターできる。中谷さんはアメリカの経済学と経済主義に大いにかぶれた。その目で日本の現状を見ると、既得権によってがんじがらめになった閉鎖社会に見えた。

当時のアメリカ経済学は、サミュエルソンの理論が中心になった「新古典派総合」とよばれるもので、マーケット・メカニズムを重視するマネタリストの立場と、政府の介入を適度に許すケインズ経済学とを適宜組み合わせるもの、悪くいえば折衷主義、良くいえば穏健な経済学である。ところがその後、アメリカ経済学は政府の市場介入を全面的に否定する市場原理主義のほうに傾いて、「合理的期待形成学派」とよばれる急進派が主流を占めていった。

が、そういうことが見えてくるのはまだまだ先のこと、中谷さんは1974年に帰国すると、大阪大学や一橋大学の教壇に立ち、マーケット・メカニズムのすばらしさを学生たちに教えるようになった。

やがて中谷さんは「改革派」の急先鋒として知られるようになり、とくに1993年に自民党政権が倒れて細川内閣が誕生したときは“おカミからのお呼び”の声がかかるようになる。首相の諮問委員会の「経済改革研究会」(いゆる平岩委員会)の委員になって、経済改革をすすめる提言をつくってほしいというのである。中谷さんは水を得た魚のように「規制撤廃」をまくしたてた。規制にしがみつく官庁や業界との全面対決も辞さなかった。

細川内閣は佐川急便1億円献金事件の問題と「福祉税」という名の消費税導入の混乱で、あっけなく瓦解した。わずか8カ月での総辞職。それでも中谷さんに対する期待はおさまらない。小渕内閣が誕生した1998年には、高校の先輩でもある堺屋太一から「経済戦略会議」のメンバーになれという電話がかかってきた。そのころの堺屋は小渕内閣の経済担当大臣である。

議長代理になった中谷さんは、200項目をこえる改革提案をまとめる。竹中平蔵もメンバーに入っていた。ところが、小渕首相は急逝。経済改革は短命の森内閣をへて、政権は小泉内閣にバトンタッチされることになった。ヘンジンの登場だ。姜尚中(956夜)は「国民なきナショナリズム」をふりまいたと言っている。新たな経済政策のリーダーのほうは竹中平蔵になった。

そのあとの出来事は言うまでもない。市場原理主義はグローバリズムの美名のもとに日本を覆い、不良債権問題に大ナタがふるわれ、郵政民営化が着手された。いわゆる「構造改革」の進展である。

中谷さんは首相官邸に行くことがなくなり、代わって1999年にソニーの社外取締役に誘われた。このニュースも当時の経済界の話題になり、社外取締役ブームの火付けになった。それをきっかけに一橋大学を辞めた。その後は取締役会の議長すら務めた。

しかし実業の社会に身を投じてみると、すでに日本企業や産業界のそこかしこに過剰な金融主義と過度の自己保身主義が蔓延しつつあること、コーポレート・ガバナンスと言われている背景ではたんに経営陣の高額報酬がアメリカに追随しておこなわれようとしていたこと、その裏では派遣社員などによる労働市場の薄っぺらな補強ばかりが進行していたことなど、どうもおかしなことばかりがおこっている。そういうことが見えてきた。

副作用もおこっていた。不良債権の掃除をしたはずの経済は不安定になるばかりだし、格差は拡大するばかり、環境破壊にも歯止めがかからない。「構造改革なくして成長なし」というスローガンはあまりにも空しいものだった。

こうして、中谷さんはじょじょに自身の「転向」を覚悟するようになっていく。だから本書は懴悔の書であって、新たな展望の書なのである。

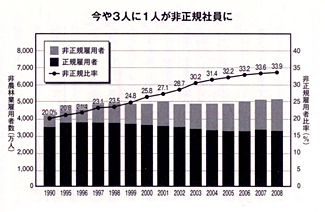

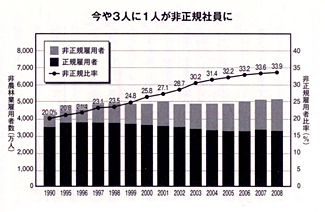

非正規雇用者の比率の上昇を示すグラフ

非正規雇用者にはパート・アルバイト、派遣社員、契約社員などが含まれる

出典:総務省統計局 労働力調査

グローバル資本主義という言葉が一般化してきたのは、1991年のソ連崩壊からだった。それまでは米ソの対立、資本主義圏と社会主義圏の対立、軍事の対立、民族の対立があり、世界中のどこにもグローバルで一様なものなどなかった。

それがソ連崩壊と、それに続くインターネットの波及とが重なって、まずは情報のグローバル化がおこり、ついで金融のグローバル化が進んでいった。ここで圧倒的に有利になったのがアメリカを頂点とする先進資本主義国で、市場をどのようにでもコントロールできると思うようになっていく。市場原理万能主義の麻薬が効きはじめたのだ。そんなことは傲慢きわまりないことだったけれど、しかしレーガノミックス以降のアメリカは東海岸ウォールストリートの金融業界と西海岸シリコンバレーのIT業界を両輪に、グローバライゼーションを邁進する。とくに1993年からの進軍は凄まじい。日本もITバブルに向かって急進しつづけていた。

金融とITには著しい共通の特色がある。二つとも、グローバル化にはもってこいの“身軽な産業”であるということだ。重さがないということだ。国境にも縛られることなく各地に進出して、“身重な製造業”を抜きさることができた。

そこへマネタリズムによる異常化学反応がおこった。金融とITとの二つがすぐさまがっちり結びつき、数々の新たな金融情報商品がつくられ、その多くは安い金利で資金を何倍にも膨張させることができるレバレッジ経営の柱となっていったのである。ここにMBAたちによる金融工学が加わり、ハイエクなどの思想を極端化したフリードマンらによる新自由主義思想が加わった(1275夜『暴走する資本主義』、1277夜『変貌する民主主義』)。

これで何がおこったかというと、デリバティブをはじめとした金融先物証券によるマネーゲームが金融機関と投資家たちを躍らせたのである。カネを未来の時間にくっつけて証券化し、これを先物として売り買いすることができるようになったのだ。この時点ではまだ日本の六本木ヒルズ族は登場していないけれど、堀江貴文や村上世彰たちは、この金融とITの合体に早くから強い関心をもっていた。

しかし、そこにはアメリカという国の特別な事情も絡んでいたはずなのである。そこを継承しすぎるのは甚だ危険だったのだ。

戦後のアメリカという国は、ドイツと日本という“ファシズム国”に勝利することによって「自由を覇権とした国家」として君臨してきた。ただしそのころは、まだソ連と共産圏というもう一つの体制があった。そこで両国は、核開発を前提に「冷戦」という巨費と巨悪を駆使した驚くべきゲームを開始した。

冷戦ゲームはケネディとフルシチョフのキューバ危機に象徴されるように、ほぼ一進一退を繰り返すのだが、その後、アメリカはベトナム戦争にのめりこみ、泥沼のような体験と軍事費のむだな投入に走った。それとともにこの時期は、アメリカの産業界にも大きな変質がおこっていた。品質の低下と消費主義の台頭である。

そもそもアメリカ経済は規模が大きいこともあって、輸出依存型ではなくて国内経済充足型に動いてきた。したがって70年代までは産業の中心は自動車などの製造業であり、国際展開するといってもせいぜい海外に製造拠点を移してそれぞれの国で実績を上げるという方式にとどまっていた。

それが80年代になると自動車産業や家電産業が日本やドイツに追いつかれ、競争力を失っていった。そこで日本に対する経済摩擦をほとんど故意ともいえるやりかたで引き起こし、日本市場をアンフェアであると断定するようになっていった。ジャパン・バッシングである。

ところが、そこにソ連の崩壊がやってきた。東欧社会主義にピリオドが打たれた。こうしてアメリカは“一極”だけで世界の覇権をほしいままにする時代を迎えた。「自由」も「民主主義」も、「歴史」さえ、アメリカが独占することになったのである。が、そこに落とし穴もあった。楽観も傲慢もあった。ユーロ経済が着々と準備を進めていたし、シンガポールや中国や韓国などの新たなアジア資本主義が台頭しつつあったし、北欧も新たな転換を計画しつつあった。おまけにアメリカ経済が「双子の赤字」をかかえたままだった。

かくて90年代に近付くと、アメリカは自国経済が単独で賄えないことを自覚していくようになる。そこで、産業の中心をデトロイトなどの中西部から「東の金融と西のIT」にシフトさせ、ここにニューエコノミーで乗り切っていくという新たなビジネスモデルが台頭してきたのだった。これが、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレーなどの投資銀行が提案した「レバレッジ経営による金融立国型」のビジネスモデルである。

このアメリカの恐ろしい転換には、もともとアメリカがドルという基軸通貨をもっていること、そのドルを発行することによってシニョレッジ(Seignorage)を稼いでいるという大きなアドバンテージが動いていた。

シニョレッジとは貨幣の発行者が得る利益のことをいう。つまりドルをばらまけば、アメリカは世界経済をリードできるという圧倒的なアドバンテージをもっていた。

どうやってドルをばらまくかというと、ホワイトハウスが拡張的な経済政策をやって、経常収支の赤字額を拡大すればよい。 そうすると、赤字相当分のドルは海外に流出し、アメリカはシニョレッジを稼ぐことができる。流出したドルは海外取引の基軸通貨として利用されるので、世界中の経済はそれによって回っていく。

ただし、アメリカがシニョレッジにのみ走れば、ドルが過剰流出してドルの価値が低下する。そのように判断した投資家たちはドルを手放すというふうになる。そこでFRBなどがつねに適切な通貨政策をとることになるのだが、むろん適確な通貨政策がいつもとれるとはかぎらない。そこへやってきたのがサブプライム・ローンの焦げ付きと通貨政策の失敗だったわけである。

資本主義は社会的な問題解決を追求するために生まれてきたシステムのひとつである。ただしこのシステムには生活の充足や文化の維持などを解決する方法はまったく入っていない。資本主義は水力発電と同様に、「力」の高低差や差異化をもって動いてきた経済システムのことをいう。

その「力」の差は資本主義では、もっぱら「価格」(プライシング)にあらわれる。だから価格がついているのは商品だけではない。労働にも価格がつく。それが「賃金」というものである。むろん土地にも価格がついた。

いやいや、商品や労働や土地や才能に価格がついているだけではなかった。お金自体にも価格がついた。ヒト・モノ・カネ・情報とよくいうけれど、まさにカネにも価格がついた。それゆえ「利子」というものが生まれた。そのため、経済力がある国や地域ではお金のもつ価値は大きく、利子率も高くなるから、資本は利子の高いほうに流れていき、一方、不況の国や地域では利子率が低く、それに応じて利潤も低くなる。

やがて、カネにカネがまつわりついてくるというしくみに着目する考え方や行動が目立ってきた。これがグローバル資本主義のハシリというもので、利子率の低い国で資金を調達し、利子率の高い景気が上向きの国に投資していくことでまわっていくことを発見した。資本主義経済は一部の公共財(水や空気など)をのぞいて、ほとんどあらゆるものに価格がついている。したがって、グローバル資本はこれらの“値札”を徹底的に比較して、どこに資本が動いていけば投資者が有利になるかを決めるのである。

それでもかつては、政治的もしくは技術上の制約があって、カネ(資本・利子)は国境を超えるのに限界があった。障害もあった。とくに東西冷戦体制のもとでは、資本主義が活動できるのは西側世界だけだったため、このような体制のなかでは、マルクス経済学による国家管理の経済と市場を活用する西側資本主義とは、相互に対立したままで、西側でも過度な搾取や収奪をするよりも適切な再配分をおこなう資本主義が慣例になっていた。

けれども冷戦の終結をきっかけに、東側諸国が一挙にグローバル・マーケットに入りこんでくることになってしまった。それが幸か不幸か、IT革命の波及とほぼ同時期だったのである。これで、ヒト・モノ・カネの「高低差」がしだいに地球規模に広がり、グローバル資本に有利なシナリオが動くようになった。それでどうなったのか。資本主義は冷戦期のものとはすっかり様相を変え、つねに「高低差」を求めるだけのグローバル資本主義に驀進していった。これを促進したのが新自由主義の経済理論だったのである。

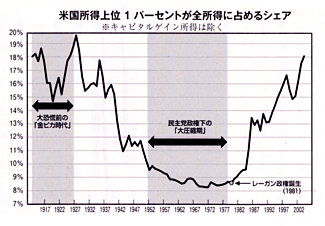

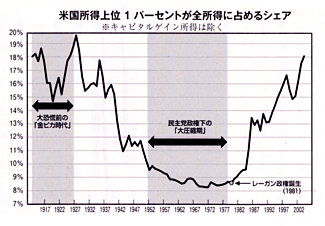

米国所得上位者(上位1%)が全所得に占めるシェア率の推移

レーガン政権誕生以降の新自由主義のシナリオが

占有率の「高低差」だけを求めるグローバル資本主義を波及させた

近代経済学はもともと市場における「完全競争」を前提にしている。何をもって完全競争というかというと、①経済主体の多数性、②財の同質性(一物一価)、③情報の完全性、④企業の参入退出の自由性、という4つの条件が満足されていることをいう。

この4つの条件がそこそこ満足されていれば、仮に景気の変動や物価の変動などがあったとしても、結局はマーケット・メカニズムがはたらいて(つまりアダム・スミスの「見えざる手」がはたらいて)、需要と供給のバランスがうまくとれていく。そうすれば資源の無駄遣いのない効率的な配分が進んでいく。そういう見方である。

むろん、こんな理想的な条件が完全に満足されていることはありえない。経済学者たちもそのことは十分に承知していた。そのため、自由競争によってマーケット・メカニズムがはたらいても、なお「国民の経済」に歪みや偏りがおこるようであれば、つまりは「市場の失敗」がおこるようであれば、税金や補助金や社会保障給付などによって、所得の再配分を政府がやればよい。こういう考え方が出てきた。いわゆる「厚生経済学」である。

わかりやすくいえば、金持ちから税金をとって貧しい連中にそのカネを再配分することを政府がしていきなさいという考え方だ。

ところが、IT革命が普及したことによって、ほぼこの4つの条件に近い状態が市場に出現しているとみなしたのが新自由主義経済学の理論なのである。新自由主義は「完全競争」こそが「自由競争」で、そこではヒト・モノ・カネは必ずやベスト・レスポンスをもって再配分されるはずだから、政府は所得や富のシステムにはできるかぎり関与せずに「小さな政府」であろうとすることを守り、むしろ減税政策のほうに加担すべきだと説いたのだ。

この主張は厚生経済学を前提にして、さらにその不備を改めていったものなのだが、ここにいくつかのトリックがひそんでいた。麻薬も含まれていた。

厚生経済学は、政府が「よりよい施策を行使する」ということを前提にしているのだが、まずもってこの前提があやしかった。政府が正確な進路をとりつづけるなんてことは、ほぼありえない。日本のばあいは、官僚主導によって利益や権益が誘導されていくことはとくによくおこる。

だから厚生経済学の上に乗っかって、政府の役割を縮小したとしても(「小さな政府」にしたとしても)、話は結局は同じことなのだ。通貨政策の綱渡りが続くことは変わらないし、「官から民へ」といっても企業が政府にとって代わっただけで、よりよい施策が産業界にもたらされる保証など、ほとんどありえない。むしろ企業にとってのガバナンスこそ、難しい。中谷さんがソニーなどを通して見た民営社会の実態はそういうものだった。

いったい問題はどこにあったのか。アメリカなのか。アメリカの傲慢なのか。アメリカが生んだ新自由主義という思想やしくみなのか。あるいは厚生経済学の行き過ぎなのか。それを信じた世界の経済社会のありかたなのか。ドルが基軸通貨であることなのか。

それとも資本主義そのものに大きな欠陥があるのか。それは市場原理万能主義というものなのか。本書では、それらのいずれにも少しずつ問題があったという立場をとっている。

経済人類学を提唱をしたカール・ポランニー(151夜)が、資本主義経済を「悪魔の挽き臼」だと譬えたことは有名である。ポランニーが『大転換』のなかで「悪魔の挽き臼」と名指ししたのは、近代になって市場経済が資本主義に包みこまれていくことになったとき、交易の対象になるべきではないものまで「価格」をつけたことに対してだった。

一言でいえば、「労働」と「土地」と「貨幣」に価格をつけた。これが資本主義を「悪魔の挽き臼」とし、その後の市場経済をおかしくさせた原因だというのだ。これらは価格取引の対象にしてはいけない“禁断の商品”だったのである。仮に土地や労働に不動産価格や賃金などの価格がついたとしても、それを市場で取引するようになったため、そこに根本的な矛盾が引きおこされたのだと見た。

こういうふうになったのは産業革命以降のことだとポランニーは考えた。18世紀のイギリスでは、ロンドンやリバプールやマンチェスターで技術革新と近代工業が生まれたわけだが、それは農村部から多くの労働者を導入することによって成り立った。かれらはエンクロージャー(土地の囲い込み)によって土地を奪われ、そのかわり身ひとつで近代工場になだれこんでくる。土地を離れた労働者は現金収入によって生活をする非熟練労働者になっていく。チャールズ・ディケンズ(407夜)が描いた『オリヴァー・ツイスト』はその赤裸々な姿だった。

これはその後の産業社会の基本となっていった“原図”である。今日のビジネス社会もサラリーマン社会も、すべてこの“原図”の上に乗っている。しかしポランニーは、このような産業社会の成立こそが悪しき「大転換」(great transformation)だとみなしたのである。ポランニーはそこからつねに「失業」と「貧困」がおこると考えた。社会はそれに苦悩するとかんがえた。

こうしたポランニーの考え方には、商品というものは、「価格がついて売れたときには、それと同じものが商品として再生産されるべきだ」という原則がある。

労働や土地にはそのような同一性や同様性がない。人生は一回きりの時間なのであって、再生産は不可能であり、土地も売れるからといってその一回性をリピートできるものではない。

かつて土地には徴税権がかけられていたにすぎなかった。フランスで土地が売買可能になったのはナポレオンが制定した近代民法によるもので、それによって初めて土地は「個人の私有財産」になった。日本でも明治6年の地租改正によって物納が金納に変わり、それとともに土地の所有者の名が公開されて、土地の私有が公然となっていった。

そういう労働や土地を売り買いできるようにして、リピートできるようにしていくのは「悪魔の挽き臼」のしわざだというのだ。本書ではふれられていないけれど、この指摘はマルクスとエンゲンルスが分析したものとも一致する。

近代資本主義が労働と土地を売買自由にしていったのは、一言でいうなら、資源の「転換」と「開発」によって経済社会を活性化させるという新たな“神話”が確立したからである。

しかしながら、この“神話”によって何がおこったかといえば、伝統社会が解体されていった。旧来の“神話”は解体され、土地や習慣に結びついた文化が分断されていった。ポランニーはそこに、資本主義が市場経済を覆いすぎた問題があると見たわけである。ポランニーは本来は「社会が経済を覆う」のであって、「経済が社会を覆うのではない」と見たわけだ。経済が社会に埋めこめなくなってしまったのは、これは近代の傲慢だというのだ。

ポランニーはそこまで指摘しなかったが、貨幣(カネ)を売り買いの取引にしてしまったことも、まさに「悪魔の挽き臼」のなせるしわざだった。では、なぜこんなにもカネ自体が暴走するようになったのか。

資本主義の初期においては、貨幣は金本位制度に裏打ちされていた。手持ちの紙幣を銀行にもっていけば、それに相当する価値の金(きん)を入手できたのである。むろん金(きん)とて土地と同様に自然界のものであり、これまた限られた資源であるのだから、これを交換できるようにすることには本来矛盾はあるのだが、それでもまだしも金本位制が動いていれば、貨幣の暴走に歯止めをかけることにはなっていた。

それが各国で金本位制が中止されることになったのは、第一次世界大戦がその大きな転換点になったのだが、各国で膨張した戦費を支払ううえで金(きん)との兌換を維持することが不可能になったからだった。そこヘ1929年のアメリカ発の大恐慌がやってきて、金本位制は二度と戻らなくなった。

そこでいったんは金本位制に代わるIMF体制(国際通貨基金制度)が導入された。けれども1971年にアメリカが金(きん)との兌換を停止すると、これをきっかけに各国が自由に貨幣を発行できる「管理通貨制度」が生まれ、貨幣はもはやどんな裏付けもないものとなり、この無目的な性格を活用したマネーゲームが始まり、これを金融工学が理論化するに至ったのだった。

いささか中谷さんの議論を広げて紹介しすぎたかもしれないが、本書はだいたいは以上のような視点をつかって、中谷さん自身が“盲信”していた市場原理万能主義の“神話”の突き崩す試みをしている。

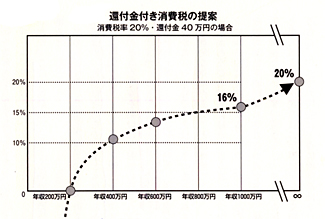

ほかに、ブータンやキューバやデンマークの例、キリスト教型一神教がもっている弊害についての説明、「日本という方法」をめぐる示唆、日本企業のデザイン・インなどの工夫、貧困や格差に対する対策、なかでも「還付金付き消費税」のアイディアなども案内されているのだが、本書の底辺を流れる懴悔力や告発力にくらべると、それほど強調される「質感」にはなっていない。その気分、なんとなくわかる。

もっとも「還付金付き消費税」については、けっこうな自信があるようで、どうしたら日本の格差社会や貧困波及を改善できるかということが述べられている。

このアイディアは、デンマーク、スウェーデン、フィンランドといった国々が「国民負担率」(税負担と社会保険料負担の合計)が70パーセント近くになっているにもかかわらず、北欧諸国の国民がこれを支持しているという実情にヒントを得たもので、国民に収入の7割も国に預ける北欧諸国のようにはできないものの、なんらかの日本的な工夫があってもいいのではないという見方になっている。

ごくおおざっぱなところだけを紹介するが、ここには中谷さんの「告発から提案へ」という姿勢があらわれているようだ。

実はかつて、日本の所得税(国税)も最大75パーセントになっていたことがあった。それがいまでは所得税の最高税率は37パーセントで、地方税を併せても50パーセントをこえない。

こんなふうになったのは、レーガノミックスを真似て、高額所得者に対する税率をうんと下げてしまったからである。これは、稼いだ連中から税金を巻き上げて貧しい者に再配分をするのは、市場経済のモラルを破壊し、自助努力や自己責任の力を低下させるものだという新自由主義のイデオロギーが日本の経済政策にかぶってきたからだった。

しかしそのせいで、いまや日本は「派遣切り」どころか貧富の格差をますます大きく広げつつある社会をつくってしまった。そこで何がおこっているかといえば、社会のつながりや将来の展望がきわめて不透明になってきた。

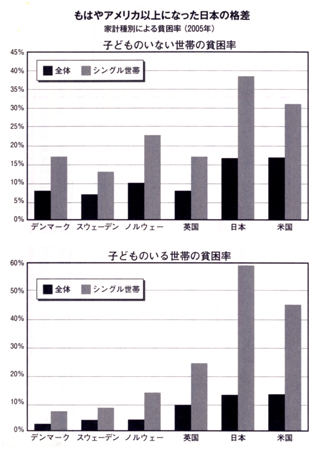

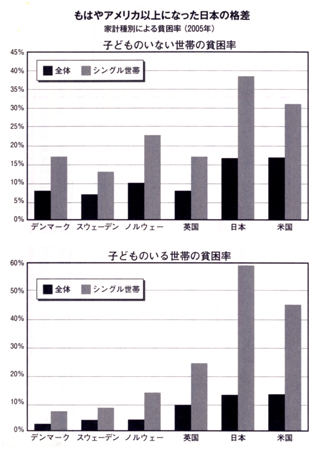

シングル世帯の貧困率

「シングル」世帯に限るとアメリカをも追い抜いて

世界で最も高い貧困率となる

そこで中谷さんは、基礎年金の財源を税方式に徹底し、そこに消費税率を上げた福祉目的税を確立するべきだと言う。現在の年金制度では、不安な雇用環境にある人々は保険料を完納することは望めない。完納できなければ、かれらは将来に年金を受け取れない。それよりも基礎年金の財源を消費税に転換すれば、保険料の納入や不払いに関係なく、すべての人々に基礎年金が払えるようになる。むろん消費税は上がるけれど、そのぶん保険料を払わなくてすむ。

現状の社会保険庁のていたらくを見ればわかるように、年金制度の維持にはあまりに無駄なコストがかかりすぎている。このコストも省ける。また多額の消費をする富裕層がより多くの消費税を負担するのだから、所得の再配分もすすむはずなのである。

むろん、こういうアイディアには反論がある。とくに「消費税には逆進性がある」という議論が、これまでは大きかった。消費税には脱税や節税ができないという大きな利点があるかわりに、一律に課せられるため貧困層にも課税がゆきわたりすぎるのである。

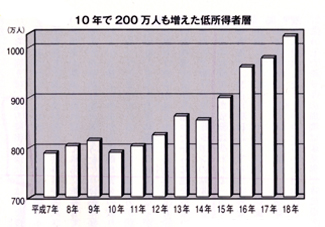

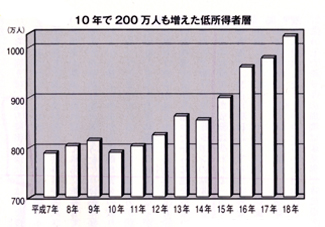

年収200万円に満たない低所得者の統計グラフ

出典:国税庁 民間給与実態統計

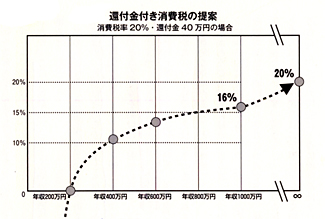

いま、年収200万円を稼げない日本人は1000万人をこえた。仮にこういう状況のなかで消費税をヨーロッパ並みに20パーセントに上げたとすると、年収200万円の所得者の税負担は、すべての収入を消費にまわしたとして、40万円になる。年収1億円の所得者には8000万が残るのに、これでは貧困層のほうに重税感がある。では、どうするか。それが中谷さんが本書で提案した「還付金付き消費税」というものだ。

詳しいルールはぼくが安易に説明すると誤解されると困るので、本書を読んでもらうか、別の中谷さんの文章や記事などを見てもらったほうがいいが、いささか注目すべきなのは、ここには「ベーシック・インカム」(基礎的所得)という思想が導入されているということだ。これは、国民の生活を守るためには、「国家は無条件で国民に所得を給付する義務がある」というもので、今後の社会制度を議論するにあたって、ぜひとも検討すべき考え方のひとつなのである。憲法第25条の「すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とも合致する。

「還付金付き消費税」

従来の消費税の欠点である逆進性を解消し

低所得者層の重税感の軽減を量る

ところで、ぼくは知らなかったのだが、中谷さんが実際に現地で見聞取材したところによると、デンマークでは企業はいつでも余剰人員を解雇できるようになっているらしい。しかも解雇された従業員たちは、それに対する不満をほとんどもたないのだという。

なぜなら、デンマークでは解雇されても失業保険が手厚く支給されるので生活は急に不安にはならない。それとともに同一労働・同一賃金制度をとっているので、同じ仕事をしているかぎりは、同じ会社で何年務めていても賃金は上がらない。そこで大事になるのがスキルアップだということになるのだが、失業はこのスキルアップをするチャンスになるらしい。全国規模でかなり充実した職業訓練所ができていて、解雇されると同時に無料の職業訓練学校にも行ける。考えようによっては、ときどき解雇されたほうがかえって技能訓練ができるということになる。

中谷さんは、このような制度はマクロ的には労働市場の流動性が確保されることになるとも見たようだ。企業側も経済情勢や実績に応じて、労働コストや人事コストを「可変費用」とみなせるようになる。国のレベルで見ても、産業構造の転換がもっと容易になるかもしれない。

かつての日本の終身雇用性はそれなりに独自の長所をもっていたのだが、過剰雇用になったばあいに雇用調整がきかないという欠点をもっていた。そのためしだいに非正規社員をふやすようになっていったのだが、それが従業員の一体感を損ねた。アキハバラで無差別殺人をした青年は、その一体感から切り離されたという被害意識をもっていた。

これからの日本は新たな雇用に関する改革が着手されなければならない。ただし、デンマークのような大胆な改革をするには「小さな政府」にこだわっていては何もできないし、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに縛られていても二進も三進もいかない。

実はスウェーデンは1000万人に満たない「小国」であり、デンマークやノルウェーはその半分程度の規模なのである(1256夜『世界の小国』)。一方、現在の日本は多くの場面で地域コミュニティの機能を失い、「絆」を断たれた分断された社会が無数のひび割れのような裂け目を見せている。農村部では「限界集落」化がおこって高齢者が地域を守るのが困難になっているが、同じことが都市部にもおこっている。

少子化だけが問題なのではない。1億人をこえる日本人が十把一からげの政策や地域自治や福利厚生の傘の中に入っていることが問題なのである。むしろ領域や段階に新たな「意味」をもたせることのほうが重要なのだ。ということは、いま日本では、さかんに「道州制」が議論の俎上にのぼっているけれど、新たな社会や文化を守ったり作ったりしていくということを考えるのなら、道州制でもまだまだ大きすぎるのである。もっと小さな行政単位と介護や医療や生活や文化が取り組まれるべきなのである。日本には、もっと「小さな領域」をダイナミックにつないでいく方法が必要なのである。

EUが制度の平準化をめぐって提案している「相互承認」(mutual recognition)という考え方がある。今日の日本は日米同盟を漂流させながら、東アジアとの紐帯を模索する必要が出ているのだが(だからヒラリー・クリントンも日本に来たあと東アジア諸国をまわるのだが)、日本自身にもそれぞれの領域の凹凸をつなぎうる相互承認力が必要になっているのはあきらかなのだ。

こうして中谷さんは「相互承認」の次世代に望みを託しつつ、本書を次のような言葉でしめくくっていく。「自由とは禁断の果実であり、ひとたびその美味しさを知ってしまった人間が自らを抑制するほど賢くなっているかどうかは疑わしい。となれば日本としては、グローバル資本主義から受ける傷を最小化するため、まずは自国単位でできることは徹底的にやるべきであるとするしか、道はあるまい」というふうに。