地球SOS、大平原児、海底王国、空魔X団。

南極の聖火、ハリケーン・ハッチ、ロッキーの鷹。

黄金の河、平原王、森の英雄、草原の覇者、コロラドキッド。

第二の地球、大暗黒星、銀星Z団、空中の魔人。

二十一世紀人、世紀のあけぼの、宇宙王子。

黒い太陽、火星戦争、もえる極光。

これらの絵物語のすべてが、小松崎茂だった。

そして、戦艦大和、戦艦武蔵、比叡と霧島、伊勢、金剛。

嗚呼、少年少女世界科学冒険全集の日々。

今夜は言葉を連ねなくともいいだろう。「小松崎茂はワレワレ世代にとって、永遠不滅の名前なのである」(石ノ森章太郎)、「思い出しても胸が躍ります。私は小松崎先生の描かれた世界を、実際の体験のように記憶しています」(松本零士)、「ぼくは今でも戦記物というと、小松崎先生の絵を参考にさしていただいている」(水木しげる)、「小松崎茂は、手塚治虫やアメリカの天体画家チェスリー・ボーンステルなどともに、私にとってのヒーローであった」(小野耕世)、「先生は私の師であるばかりか、我が社の大恩人である」(田宮俊作)……。これで充分、あとは絵を見てもらうばかりだ。

が、それでは未知の読者には不案内だろうから、少々のガイドをつける。あくまで応援演説だ。まず最大級に贔屓にしたいのは、ヘビースモーカーであった(笑)ことと、酒は一滴もやらなかったことだ。もっともこれではぼくの好みを反映しているということだけなので、以下、いくつか付け加える。まず長靴だ。

小松崎茂は小さなころから長靴が好きだったようだ。革靴なんかではない。例のゴム長だ。好きなだけでなく、ずっと愛用している。しかもそのゴム長にはズボンを入れなくてはいけない。それを証明する一枚の写真がある。

小松崎は1951年(昭和26)から柏に住んでいたのだが、1995年に失火で焼失してしまった。そこで新築した家の前で美人の正子夫人と記念撮影した。その写真を見ると、なんとまだ長靴を履いている(写1)。この写真が貴重なのは、それからしばらくして2001年12月、油絵の「富士山上空のB29の編隊」と「富士山と田園風景」を描いて85歳で亡くなったからだ。この油絵もまことに対照的な絶筆の2枚だった(図1・2)。

【写1】新築した家の前に立つ小松崎夫婦

【図1】「富士山上空のB29の編隊」

【図2】「富士山と田園風景」 |

さて、手塚治虫派がいたとすれば、その一方に小松崎茂派がいた。まずは、そう思ったほうがいいだろう。本書のコラムのなかで、イラストレーターで、いまは歴史復元画の得意な中西立太が綴っているのは、そのことだ。

60年代に少年マンガが台頭し、メディア攻勢と大量のアシスタントをもって世の中を席巻していったとき、その一方では、ソリストの挿絵画家たちの最後の砦にたてこもる小松崎茂派が燃えていたのである。

しかしマンガに押された70年代以降、小松崎茂派の総帥と弟子たちは、やむなく田宮模型やニチモやマルサン商店のブラモデル用の箱絵を描くボックスアートや、アニメのメカ絵やキャラクターデザインや、また特撮の下絵に向かわざるをえなかった。小松崎のばあいは、それに加えて松下徽章のメダルアートに15年間えんえん取り組んだ。小松崎茂とは、そういう波瀾万丈の絵師だった。

本書は小松崎茂の門人だった根本圭助さんがまとめたもので、アイジョーが文体になっている。根本さんはいまは「昭和ロマン館」の館長でもある。ほかに『小松崎茂の世界・ロマンとの遭遇』(国書刊行会)などもあって、ここには各界からオマージュがふんだんに寄せられている。ちなみに本書はぼくが好きな河出の「ふろくうの本」シリーズの1冊だ。

かつて「挿絵の時代」というものがあった。そのことと小松崎茂の一生は、切っても切れないつながりにある。ごく手短かにジンセーを追っておく。

小松崎は大正4年(1915)に南千住に生まれた。トンネル長屋があり(図3)、そこに生家がへばりついて建っていた(図4)。高等小学校を出るとすぐに、日本画家の堀田秀叢に弟子入りをする。それが昭和6年(1931)のことで、満州事変がアジア全域に風雲急を告げていた。「挿絵の時代」は「戦争の時代」でもあった。

【図3】トンネル長屋

【図4】小松崎茂の生家 |

その堀田秀叢の画房に、のちに兄弟子になる今村恒美がいた。また秀叢に並んだ弟弟子に小林秀恒がいた。小松崎は昭和10年にこの小林秀恒のほうに師事することになった。それが運命を決めた。小林秀恒は、そのころすでに岩田専太郎・志村立美(図5・6)と並ぶ挿絵三羽烏と激賞される腕前の持ち主で(図7)、岩田や志村より若かった。

当時、「本画」と「挿絵」があったのである。タブローとイラストレーションのちがいとも、ファインアートとポピュラーアートの差と言ってもいいが、「額縁」と「雑誌」と言ってもいい。堀田秀叢は池上秀畝(しゅうほ)の伝神洞画塾の「本画」に属していて、小林秀恒は「挿絵」を選んでいた。小松崎は迷うことなくそちらに進んでいった。大正解だった。

また、一枚の記念写真を見てほしい(写2)。「三十路会」のメンバーの顔触れがずらりと揃っている。長谷川一夫・伊志井寛・島田正吾・辰己柳太郎・守田勘弥・片岡仁左衛門とともに、岩田専太郎・小林秀恒が写っている。これでわかるとおり、「本画」が純文学や画商と結んでいたとするなら、挿絵画家は新しい「スター」と「人気」と結びついていた。

【写2】「三十路会」

後列右から4人目が小林秀恒

かくて小松崎は挿絵に挑む。そこには、挿絵名人のおレキレキが待っていた。たとえば、村松梢風(964夜)と組んで『近世名勝負物語』を描いた富永謙太郎(図8)、岸田劉生(320夜)とともにフュウザン会・草土舎をおこした木村荘八(図9)、ぼくも日本昔話の絵本でおなじみで、のちには『眠狂四郎無頼控』で一世風靡した鴨下晃湖(図10)、これまた『大閤記』でぼくをおもしろがらせた尾形月山(図11)、吉川英治の『宮本武蔵』を描きつづけた石井鶴三(図12)、江戸川乱歩(599夜)の『陰獣』で鮮烈な話題をまいた竹中英太郎(図13)、小松崎が馬好きになったきっかけをつくった谷洗馬(図14)‥‥。

小松崎はこれらの先輩やライバルたちとのあいだで、腕を磨いた。そのデッサン力は本物である。日本画塾で鍛えてあった。たとえば銀座を描いたスケッチを見られたい(図15)。「金城カメラ店」あたりを描いたものだが、まことにうまい。線が唸っている。さすがに日本画家として仕込まれただけあるし、85歳をこえて入院してなお、「本当の絵描きは線なんだ、線なんだ!」と何度も言っていたことにも、往時の「線に対する気概」が偲ばれる。

【図15】銀座尾張町(銀座4丁目交差点)

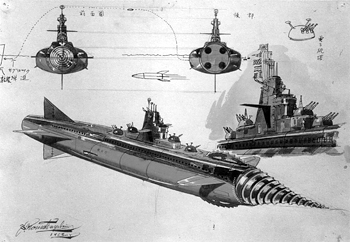

昭和12年(1937)、山海堂から「機械化」という雑誌が創刊された(写3)。時節がら国防科学雑誌とは銘打たれていたものの、かなり質の高い総合科学技術雑誌だった。

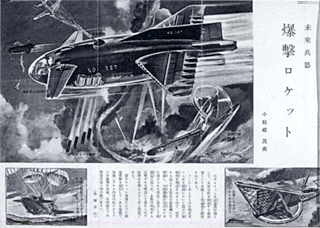

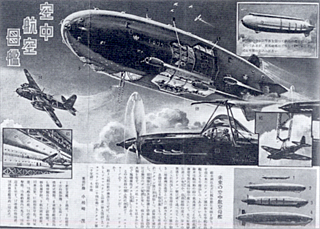

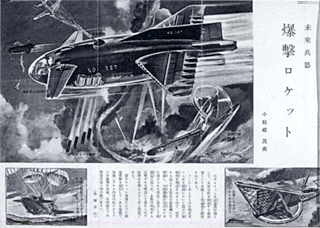

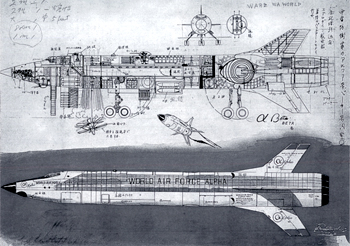

小松崎はここで最初のブレークをした。表紙も口絵も挿絵も描いた。戦記物の注文が多かったはずなのだが、小松崎はそこに空想科学性を加えたのだ。SF画の先駆であった。「爆撃ロケット」(図16)、「空中航空母艦」(図17)など、とても昭和前期のものとは思えない。

【写3】銀座尾張町(銀座4丁目交差点)

【図16】「未来兵器 爆撃ロケット」

【図17】「空中航空母艦」

小松崎が「機械戦争」に惹かれた理由はわからない。当時の少年であれば当然だったともいえるし、メカキチだったとも言えようし、もっと何か深い理由があったのかもしれない。戦争が好きだったのではない。小松崎は昭和18年に徴用されて日本電気兵器に配属され、アパートも谷中天王寺の墓地の奥の「天王ホテル」に移した。このアパートから、昭和20年3月10日の東京大空襲の悪夢のような大惨事も見た。小松崎の生家もこのとき焼失している。戦争が好きなわけがない。

実際にも、こんな言葉がのこっている。「私はね、戦車や戦闘機の周りを描きたいんだよ。名もなき一人の兵士や転がった鉄兜、それに草や木でも描かなければ、おもしろくないじゃないか」。

ともかくも、しかし戦争は終わり、愚挙の結末があからさまになった。日本の主要部は焼け野原になったのだ。日本人は何もかもを失ったのだ。けれども貧窮の底からの復興もめざましい。戦時中に300社に激減していた出版社は、一挙に2000社近くに急増する。安紙で粗末な印刷ではあったけれど、誰もが雑誌や新聞を貪り読んだ。それとともに“少年もの”が待望された。少年は、今度こそ未来日本の担い手になるべきだった。そこに出てきたのが「絵物語」というジャンルだったのだ。

かつて「絵物語の時代」があったのである。その舞台は少年雑誌だった。敗戦直後から1950年代まで席巻した。「少年クラブ」「冒険世界」「冒険少年」「少年画報」「冒険王」「おもしろブック」「少年ブック」「少年」などが次々に創刊され、ぼくもその一人であったけれど、熱い血潮・未知の冒険・異様な世界が、熱苦しいほど連打されていった。

小松崎もこの世界にとびこんだ。もとより樺島勝一(図18)、梁川剛一、山口将吉郎、伊藤彦造(図19)に憧れてきた小松崎なのである。ただちに少年向けの「絵物語」にのめりこむ。絵の師匠も変えた。たった2歳の年上だったが、田代光を選んだ(図20)。この人も線の天才だ。

小松崎の第2のブレークは、この「絵物語」である。挿絵だけではなくて、物語も自分で書いた。すぐさま、日本正学館(戸田城聖が社長)によって創刊された「冒険少年」(表紙は樺島勝一)に描いた『地球SOS』が大当たりした(図21)。原稿を取りに来ていたのは若き池田大作だったようだ。続いて、「おもしろブック」の『大平原児』が大ブレークした。これについては、山川惣治の『少年ケニヤ』と人気を二分するほどになった。川崎のぼるは「私にとって最も忘れられない」と書いている。

【図21】『地球SOS』

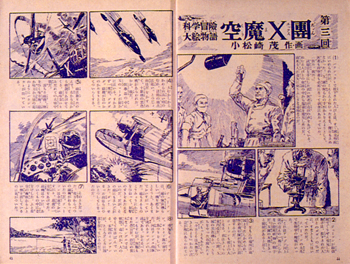

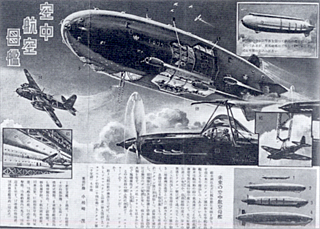

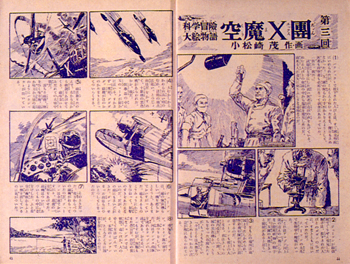

ここから先はすさまじい。その後の小松崎茂「絵物語」のヒットチャートのタイトルを並べるだけで、何もかもが伝わってくる。いずれも戦後日本ならではのSF冒険譚だ。『地球SOS』(図21)、『大平原児』(図22)、『海底王国』(図23)、『空魔X団』(図24)、『南極の聖火』(図25)、『ハリケーン・ハッチ』(図26)、『ロッキーの鷹』(図27)、『黄金の河』(図28)、『平原王』(図29)、『森の英雄』(図30)、『草原の覇者』(図31)、『コロラド・キッド』(図32)、『第二の地球』(図33)、『大暗黒星』(図34)、『銀星Z団』(図35)、『空中の魔人』(図36)、『二十一世紀人』(図37)、『世紀のあけぼの』(図38)、『宇宙王子』(図39)、『黒い太陽』(図40)、『火星戦争』(図41)、『もえる極光』(図42)。

いやいや、キリがない。しかもこれらはアシンスタントを使わずに、小松崎が一人で描ききったのだ。驚くべき勢力と画力と物語力である。しかし、これらの絵物語の大ブームも、出版社がこれらの少年雑誌をしだいに廃刊し、次々に週刊誌やマンガ雑誌に乗り換えていったとき、消滅していった。それが昭和30年代なのだ。東京タワーとゴジラと長嶋の登場だ。小松崎はどうしたのか。

【図24】『空魔X団』

【図26】『ハリケーン・ハッチ』

【図30】『森の英雄』

【図33】『第二の地球』

【図36】『空中の魔人』

【図37】『二十一世紀人』

【図39】『宇宙王子』

【図41】『火星戦争』

時代はしだいに週刊誌とマンガとテレビと写真の世になっていた。みんながほしいのはカメラや電気洗濯機やスクーターなのだ。もはや一枚絵なんて、誰も求めない。ところが、そこに救世主があらわれた。それがプラモデルの箱絵としての「ボックスアート時代」というものになる。小松崎は奇跡のように三度目のブレークをはたしたのである。

プラモがどのように時代の寵児になっていったかについては、『田宮模型の仕事』(105夜)に書いておいたので省くことにするが、その起爆は昭和33年(1958)にマルサン商会から国産第1号が発売されたときにひそかに始まっていた。ダットサン、潜水艦ノーチラス号、B47爆撃機、水雷艇である。これに田宮模型が小松崎のボックスアートによって、ドイツ戦車パンサーをぶつけた。「機械戦争」は意外にも100分の1のミニワールドに再燃した。その後のニチモの「武蔵」とタミヤの「戦艦武蔵」の闘いは語り草になっている。

『戦艦 武蔵』(ニットウ) 1978

『零式艦上戦闘機52型』(タミヤ) 1963

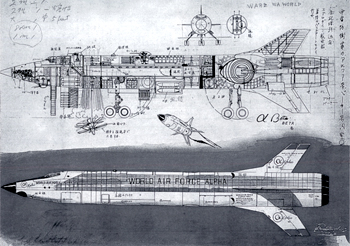

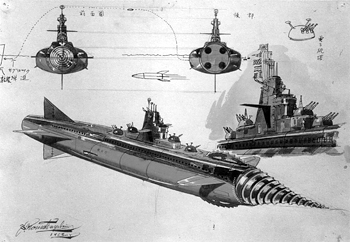

しかし、ボックスアートにも“規制”がやってきた。プラモデルの完成図とパーツ以外の絵を表示してはいけないことになったのだ。小松崎はどうなったのか。特撮世界やSFアニメの世界が小松崎に仕事を依頼するようになっていったのである。“神様”はまだ仕事をやめてはいけなかったのだ。ただし、今夜はそのあたりの事情を、あまり追いたくはない。いくつかの図版で見てほしい。“神様”はなお渾身の未来に取り組んだのだ。とくに「海底軍艦」や「地球防衛軍」のデザイン図(図43・44)は、その後の「仮面ライダー」や「ガンダム」シリーズや大友克洋(800夜)や押井守(953夜)を先駆するものを感じさせる傑作だった。

【図43】「地球防衛軍」のメイン・メカ、

空中軍艦アルファ号のデザイン画

【図44】東宝映画「海底軍艦」メカニック・デザイン画

本書は最終章を「面白うて、やがて悲しき」というタイトルで結んでいる。「異能の画家・その死」という章である。平成13年11月15日の夜遅く、正子夫人から「先生が動けなくなった」という電話が入り、最後の日々になっていくという章だ。臨終はそんなに遅くなかったという。枕元には安藤鶴夫(510夜)の著作と、何度も読み返していたらしい田山花袋の『田舎教師』があったらしい。

いま、時代はマンガ、アニメ、フィギュアをへてフラッシュにまで進んでしまった。しかし、いつの日も一人の手塚治虫と、そして一人の小松崎茂が必要なのだ。

晩年の小松崎茂。

生涯筆を止めることはなかった。

附記:小松崎茂自身の著作はないょうだ。そのかわり、小松崎茂についての本が、亡くなってから次々に刊行された。刊行順にいえば、『小松崎茂の世界・ロマンとの遭遇』(国書刊行会)、『小松崎茂と昭和の絵師たち』(立風書房・学習研究社)、『異能の画家・小松崎茂』(光人社)、『小松崎茂の世界・PART1・2』(学研)、『小松崎茂物語グラフィティ』(人類文化社)、『つくる小松崎茂』(人類文化社)、『小松崎茂プラモデル・パッケージの世界』(大日本絵画)など。なお、平成17年に村上隆がニューヨークで開催した『リトルボーイ=爆発する日本のサブカルチャー』展には、小松崎の原画展示のコーナーも設けられていた。