日本人の「こころ」を変えた神仏分離令。

「日本という方法」を歪めた廃仏毀釈。

幕末維新のもうひとつのシナリオの連打と加速。

明治国教主義。神々の統括主義。国家神道の大号令。

ここに、仏教界が突如として矢面に立たされた。

弾圧か、排仏か、法難か。

本当はいったい何がおこったのか。

神仏習合だったこの国に、

本来の神仏和解をとりもどすには、

どうすればいいのか。

今夜から気まぐれに始まる、

日本近世近代思想シリーズ第1弾。

日本には何度も失敗があった。白村江の戦いも、承久の乱も失敗だった。秀吉の大陸制覇は120パーセントの失敗だし(愚挙といったほうがいいが)、天保の改革も70パーセントほどは失敗だろう。

むろんどんな国の歴史にも、どんな民族の歴史にも失敗がある。革命の失敗、改革の失敗、指導者の失敗、戦争の失敗、通貨の失敗、市場の失敗、文化の失敗‥‥いろいろだ。外交もあれば、内政もある。全体の失敗も、部分の失敗もある。失政のばあいもあるし、著しい放置のばあいもある。

失敗の原因には過誤もあれば、鈍感もある。盲信もあれば、過剰もある。原因はいちがいには指摘しがたい。むろんこうした失敗を惧れて、国家が萎縮する必要はない。内外の顔色を窺って右顧左眄することもない。なんであれ決断や実行には失敗はつきものなのだから、進むべきときは進み、後退すべきときは後退するしかないだろう。

しかし、国家の理念や国民の観念を大きく左右する失敗には、取り返しのつかないミスリードや傷痕や価値観の歪みが残映することがある。引きずることがある。ストレスが深くなりすぎることがある。最近のことでいえば、小泉・安倍政権が構造改革や郵政民営化や「美しい国」路線や教育三法に着手しているうちはまだしも、そこに国家の理念(たとえば憲法)や国民の理念(たとえば愛国心)があからさまになってくると、事態はあやしくなってくる。

歴史においてとりわけ最も目立つのは、事態を二者択一に追いこんで、誤った方針を性急粗雑に実践してしまったときである。

明治維新における「神仏分離」と「廃仏毀釈」(はいぶつきしゃく)の断行は、取り返しのつかないほどの失敗だった。いや、失敗というよりも「大きな過ち」といったほうがいいだろう。日本を読みまちがえたとしか思えない。「日本という方法」をまちがえたミスリードだった。

日本をいちがいに千年の国とか二千年の歴史とかとはよべないが、その流れの大半にはあきらかに「神仏習合」ないしは「神仏並存」という特徴があらわれてきた。神と仏は分かちがたく、寺院に神社が寄り添い、神社に仏像がおかれることもしょっちゅうだった。そもそも9世紀には“神宮寺”がたくさんできていた。

このことについては、すでに910夜『神仏習合』にも109夜『神風と悪党の世紀』にも、409夜『神道の成立』にも777夜『王法と仏法』にも、834夜『鬼の日本史』にも1087夜『異神』にも、また1090夜『徳川イデオロギー』にも250夜『代表的日本人』にも、のべてきたことだ。

その神仏習合を鉈で割るように「神と仏」に分断して、制度においても神仏分離した。これは過誤である。ミスリードだ。神道各家や仏教諸派がこのような主張をすることは、いっこうにかまわない。宗教宗派とはそういうものだ。ときに神を争い、仏を取り合うこともある。しかしながら、日本という国家が神道と仏教を分断する必要などまったくなかった。まして廃仏毀釈はよろしくない。

なぜこのようなことがおこったかということについては、いろいろの分析が可能だ。徳川時代の全般をふりかえる必要があるし、幕末維新の異常な平田神道の波及にもメスを入れなければならない。近世仏教史の流れも俎上にのぼる必要がある。寺院と神社の関係、儒学と国学と仏教の関係、寺領や戸籍の問題、幕末の宗教政策の問題、王政復古の内情も、もっと見なければならない。

その後、廃仏毀釈は収まった。それでもいったん施行された神仏分離令がのこしたシステムは、そのまま国家神道として機能しつづけた。しかも、これもまた大問題なのだが、こうした神仏分離と廃仏毀釈についての研究や批判が、あまりにも少ないのだ。まるでこの問題に触れるのがタブーであるかのような、意図的で不気味な沈黙すら感じられる。

神仏分離・廃仏毀釈は岩倉具視や木戸孝允や大久保利通からすれば、王政復古の大号令にもとづく「日本の神々の統括システム」を確立するための政策の断行だった。薩長中心の維新政府からすれば、神権天皇をいただいた国体的国教による近代国家をつくるための方途だった。

が、これはあきらかに仏教弾圧だったのだ。仏教界からすればまさに「排仏」であり、もっとはっきりいえば「法難」あるいは「破仏」なのである。

むろん維新直後の当時は仏教界(とくに浄土真宗)からの猛然たる反対運動の声が上がったのだが、そしてさすがに明治政府はその展開と顛末をうやむやにしていくのだが(そして「信教の自由」を大日本帝国憲法にうたうのだが)、いったん断行された神仏分離による観念や価値観はその後もずっと日本人のなかに曳航されたのである。そのうえおまけに、今日のように近代日本の歴史解釈が東アジア社会のなかで一挙に浮上している時期においてさえ、この大問題はあいかわらず浮上しないままにある。

これは、いささか由々しいことだ。このままでは、日本が長きにわたる神仏習合・神仏並存の歴史をもっていた実態もわからなくなるし、国家神道がきわめて異質なものであった理由も見えなくなる。これらは日本史にながいあいだ流れていた神仏のイメージとは異なるものなのだ。

わかりやすい例をひくのなら、伊勢神宮の内宮信仰が重視されたのも、明治になってからのことなのである(徳川時代では外宮人気のほうが高かった)。いわゆる「靖国問題」の発端は、明治2年の東京招魂社の祭祀が神道式になったことから始まっているのだが、それが神仏分離令によるものだったことも理解できなくなる。

もっとカジュアルなこともすっかりわからなくなるだろう。たとえば、小学校唱歌に「村の鎮守の神さまは」とうたわれる一村にひとつはあるようないわゆる「鎮守の杜」も、明治期に統合整備されたものだったのだし(古代中世の鎮守は寺院にくみこまれていた)、今日ではごくごく当たり前だと思われている神前結婚式ですら、明治末期の大正天皇の挙式が雛型となって初めて日本中に広まったものだった。

今夜はこの「神仏分離・廃仏毀釈」がどういうものであったかという問題をやや詳しくとりあげたい。

とりあげた一冊は、宮崎県の住職の佐伯恵達さんが綴った乾坤一擲である。研究書ではない。心情吐露の書だ。佐伯さんは長昌寺という浄土真宗系の寺の住職で、曾祖父の住職が廃仏毀釈にまきこまれ、父親がなんとか余命をつなぎ、佐伯さんがその問題の考究に入って、3代ごしの宿願の課題を書いた。怒りのこもった一書となった。書かないではいられなかったと告白しておられる。宮崎県の仏教迫害の実情にもとづいた告発だ。

明治初期の神仏分離・廃仏毀釈の実情がどういうものであったかということについては、それなりに詳しい資料はある。辻善之助と村上専精と鷲尾順敬による『明治維新神仏分離資料』全10巻(最初は全7巻)という全国的な調査にもとづいた資料はとくにすばらしい。名著出版から新版が刊行されていて、ぼくも図書館でざっと見てきた。

もちろん研究書もある。村上重良の『国家神道』から羽賀祥二の『明治維新と宗教』にいたる研究は、すぐれた問題提起や問題整理をした。圭室(たまむろ)文雄の『神仏分離』や安丸良夫の『神々の明治維新――神仏分離と廃仏毀釈』といった読みやすい新書もある。とくに安丸の著書は短いものながら、明治の神仏分離・廃仏毀釈が「日本人の精神史に根本的といってよいほどの大転換をもたらした」という視点で貫かれていて、たんに神仏混淆の禁止がおこったというより、「権威化された神々の系譜の確立」こそが神権国家樹立のための神仏分離政策の狙いだったことを強調した。安丸にはこれを発展させた『近代天皇像の形成』もある。

去年には村田安穂の『神仏分離の地方的展開』も上梓された。また、ごく最近になって著されたジェームス・ケテラーの『邪教・殉教の明治』も印象深い。富永仲基・平田篤胤・正司考祺の排仏思想の比較や、葦津実全・釈宗演・八淵蟠龍・平井金三の視点の比較など、たいへんユニークだった。

こういうわけで、神仏分離・廃仏毀釈をふりかえるならこれらのいずれの一冊をとりあげてもよかったのだが、ぼくは佐伯さんの懸命な叙述に惹かれて、あえてこの本を選んだ。宮崎に行ったときに近くの書店で見つけた一冊だ。たちまち『廃仏毀釈百年』の“百年”にぐっときた。そのとき版元の鉱脈社(宮崎の版元)の本をさらに10冊ほど求めて、購入した。

このように本書は地元の住職によって地元の版元が出版したものなので、その半分ほどが宮崎県(また鹿児島県)の廃仏毀釈の悲劇的な実情にあてられている。たいそう悲しいドキュメントではあるが、地元の事情があまりに詳細にわたるので、そのへんのことは今夜は割愛せざるをえない。

また、そういう本でもあるので、以下のぼくの文章には安丸良夫の本をはじめ、いくつもの類書を参考にした。安丸さんの本については、あらためて「千夜千冊」でとりあげたい。

では最初に、明治維新政府が何をしたかというアウトラインを書いておく。一言でいえば神仏を分離した。神仏混淆を断罪した。「神と仏」を分けたのだ。“上級の神々”を国家神道システムにくみこむためだった。

それを慶応4年3月からの維新政府の上からの通達で連打した。まとめて「神仏分離令」(ときに神仏判然令)という。

ざっと順に説明すると、慶応3年3月17日の「神祇事務局より諸社へ達(たっし)」で、「このたびの王政復古の方針は悪い習慣を一掃することにあるので、全国各地大小の神社のなかで、僧の姿のままで別当あるいは社僧などと唱えて神社の儀式を行っている僧侶に対しては復飾(還俗)を仰せつける」という通達をした。

徳川時代、神社の多くは寺院の僧侶の手によって運営管理されていた。僧侶が社僧あるいは別当という名で神主の役をはたしていたことが多かった。それをやめさせて、神主を兼帯していた僧をすべて還俗させようというのである。還俗とは髪をのばすことをさす。

この通達がいかに早期の着手で、その手際が迅速だったかは、この通達が「五ケ条の御誓文」発表の3月14日のわずか3日後であったことでもわかると思う。王政復古とともに神仏分離がただちに開始されたのだ。

しかし、これはまだ前触れだった。その10日後の3月28日、今度は「太政官達(たっし)」が「仏像を神体にしている神社は神体をとりかえること」「権現・午頭天王などの神号をもっている神社はその由緒をあきらかにして改めること」「本地などと唱えて仏像を神社の前にかけたり、仏教の用具である鰐口・梵鐘を置いているところは取り除くこと」といった命令をくだした。世の神社にかかわる神号や神体から仏教色をいっさい駆逐しようというのだ。

胴ときりはなされた、阿吽の仁王像と女形の像の頭部。

(宮崎県 高原町)

激震が走った。さっそく動き出すものがいた。4月1日、比叡山麓坂本の日吉(ひえ)山王社を、突如として100人をこえる武装した一団が襲った。

日吉山王は長らく延暦寺の管轄になっていたところだ。そこへ「神威隊」と名のる者50名、人足50名、さらに日吉社の社司・宮仕20名が加わって、どかどかと土足で本殿に乱入し、安置されていた仏像を壊し、仏具・経巻のたぐいを次々に放り出して焼き捨てた。仏像の代わりに「真榊」(まさかき)と称する「古物」を置くと、そのほかの七社に対しても同様の傍若無人をはたらいた。

焼却された仏像・仏具・経巻は124点、掠奪された金具や調度は48点。「廃仏毀釈」の最初の断行の例である。リーダーは樹下茂国(じゅげしげくに)という日吉社の社司で、明治政府の神祇官の事務局の権判事に就いていた。岩倉具視と昵懇で、新政府の国教政策チームに玉松操(後出)を引き入れた当人でもある。

事態は一挙に加速する。さらに4月4日、4月10日、5月16日にも「太政官達」や「太政官布達」が出て、政府が社人と僧侶のあいだの私憤と紛擾にメスを入れることを予告し、「このたび全国の神社において神仏混淆は廃止になった」ということ、「仏教を信仰して還俗を承服できないものは神主として神に仕えてはならない」ということを申しのべ、加えて石清水・宇佐・箱崎などが八幡大菩薩の称号をつかっていることを禁止して、以降は八幡大神と称するように規定した。

このため石清水八幡は男山神社に、愛宕大権現は愛宕神社に、金毘羅大権現を祀っていた象頭山金光院松尾寺は金刀比羅宮に、竹生島の弁才天妙覚院は都久夫須麻神社に、奈良多武峰の妙楽寺は談山神社に、あわただしく改称していくことになる。まったく謂れのないことが、次から次へとおこったのだ。

こうして明治元年9月18日(明治に改元され、一世一元が定められたのは9月8日のこと)、「先日、神仏を混淆しないように布告を出した」という念押しが重ねて通達された。

ともかく矢継ぎばやの神仏分離令であり、電光石火の神仏混淆禁止令だった。お上のお達しだから、反論の余地はない。しかも、まだ版籍奉還も廃藩置県もおこなわれていない時期なので(版籍奉還は明治2年9月、廃藩置県は明治4年4月)、この新政府の命令を寝耳に水で受け取るのは藩主か、各地の神社仏閣のリーダーたちだった。一方ではたちまちさまざまな藩内で混乱がおこり、他方ではこうした下命を待ち望んでいたようなところでは、神仏分離や廃仏毀釈に着手する乱暴な動きがさっそくおこった。この日を待ちわびていた藩もあった。

津和野藩には養老館という藩校があり、嘉永期から国学が重んじられていた。とくに幕末には大国隆正(後述)や福羽美静(後述)といった平田国学のごりごりの直流の門下生が教授となって、新政府の王政復古イデオロギーの準備と確立に加担していた。そうした空気ができあがっていたなか、藩主の亀井茲監(後出)は「封内衰類ノ仏寺ヲ廃合シ、釈侶ノ還俗」を敢行し、総霊社を設立して葬祭を神社主導でとりしきることを決めた。これは全国にさきがけた祖霊社のモデルとなった。

松江藩預かりの隠岐(島前と島後)では、「正義党」が結成されて、島後の46ケ寺のすべてを廃絶していった。幕領であった佐渡でも判事奥平謙甫が「北辰隊」とともに乗り込んで、539ケ寺を80ケ寺に廃合する計画に着手した。富山藩でも暴挙がおこった。領内の313ケ寺を各宗1寺にして、全部でたった8カ寺にしてしまおうというのだ。

このほか松本藩、土佐藩、平戸藩、延岡藩などでも、同様の神仏分離と廃仏毀釈が乱暴に進んだ。なかでも本書にも縷々のべられているように、宮崎県では延岡藩・高鍋藩・飫肥(おび)藩で廃寺廃仏がまたたくまに断行され、有無をいわせぬ悲劇的な事態が雪崩を打っていったのである。佐伯さんは「灰となった寺は南九州で一千寺におよんだ」と書いている。

実は幕末すでに薩摩藩ではすべての寺院に廃止令が出たのであった。それが鹿児島県となってからも続いた。これでは暮らしさえままならない。有名な話であるが、やはり廃仏毀釈の波が早くに襲った奈良県では、興福寺が寺院塔頭が維持できなくなって、五重塔を25円で売り払おうとしたことさえあった。

これらの進行に抵抗がなかったわけではない。あとでも少しふれるが、浄土真宗の各寺(本願寺系)の抵抗がとくに強かった。しかしながら全国的にはこれらの神仏分離・廃仏毀釈を通して一挙に神権的国家神道システムの基礎固めは狙い通りに首尾をあげたのだ。

廃合、廃寺、排仏だけではなかった。かつての寺院が神社になったり(石清水が男山神社に、愛宕が愛宕神社に、金毘羅が金刀比羅宮に、竹生島の弁才天が都久夫須麻神社に、多武峰妙楽寺が談山神社になったことはすでにのべた)。

それだけではなく、新たに神社がつくられていった。楠木正成を祀る湊川神社、崇徳上皇を祀る白峰宮、後鳥羽上皇・土御門上皇・順徳上皇を祀る水無瀬神社などは、この時期に誕生した新造神社である。とくに明治2年に九段につくられた東京招魂社は、慶応4年の江戸城で盛大におこなわれた招魂祭をうけたもので、明治8年には嘉永6年以降に国事で倒れたすべての霊を祀ることが決まり、翌9年に「靖国神社」と改称されたまま今日におよんでいる。

これにともなって宮中の儀式にも大きな変更が加えられた。それまで天皇以下の皇族の霊は、平安時代このかたほぼ宮中の「お黒戸」(おくろど)に祀られてきた。お黒戸は民間でいう仏壇にあたるもので、そこに位牌がおかれ、仏式の慰霊がなされていた。それが明治4年にはお黒戸の位牌が水薬師寺の一室に移され、さらに方広寺境内に新設された恭明宮に移され、その後は京都の泉涌寺が預かることになった(泉涌寺はぼくが大好きなお寺だ)。

また、それまで宮中でおこなわれていた仏教行事が次々に撤廃されていった。真言宗による後七日御修法(これは空海以来の行事)、天台宗による長日御修法、さらに御修大法、大元帥法などがすべて廃止されてしまった。もっと大掛かりな変化は伊勢神宮を歴史上はじめて天皇が参拝したことで、これによってアマテラス信仰と天皇を現人神とみなすシナリオが動き出したのだが、それについては別の「千夜千冊」でゆっくりふれる。

ともかくも、ざっとこういうことが明治維新直後に急転直下の勢いでおこっていったのである。いったい誰がこんなことを断行しようと決めたのか。きっとそのことが気になるだろうから、まずその事実関係から片付ける。

通達や命令を出したのは神祇官と神祇科だった。慶応4年が明けてまもなくの1月17日、前年12月の小御所会議にもとづいて発せられた「王政復古の大号令」を受け、維新政府は太政官のもとに7科を設置、そのひとつに神祇科をおいた。

これを第一次官制というのだが、原案をつくった福岡孝悌は内国科・外国科など6科までを用意したのだが、岩倉らが廟議を通して神祇科を加えた。神祇事務総督に中山忠能(ただやす)・有栖川宮幟仁(たかひと)・白川資訓(すけのり)が、同係に六人部是愛(むとべよしちか)・樹下茂国(←前出)・谷森種松が任命された。

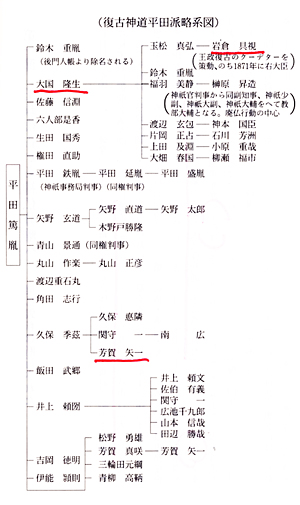

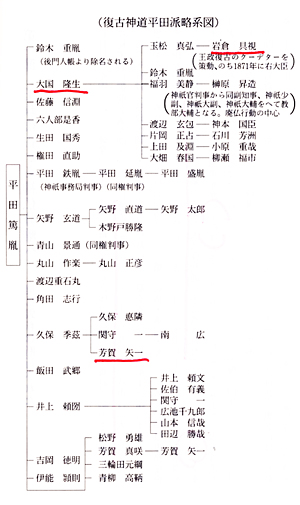

ここで亀井茲監(←前出)・平田鉄胤(かみたね)・福羽美静(←前出)などの平田派・大国派の国学者や神道家たちが登用され、神道国教主義のシナリオが大きく浮上した。あまつさえ神祇官は太政官の上に立つことにさえなった。

平田派略系図

このシナリオの浮上には前段があった。すでに幕末期、古代王政さながらの神祇官を再興すべきだという建言や意見書が、猿渡容盛(ひろもり)・三条実万・六人部是香・矢野玄道(はるみち)・玉松操(←前出)らから提出されていて、これが岩倉具視の王政復古プランにくみこまれつつあったのである。

岩倉と国学者・神道家を引き合わせていったのは薩摩の井上石見だった。薩摩の諏訪神社の神職である。慶応3年3月2日の岩倉の書簡に、「神道復古、神祇官出来候由、さてさて恐悦の事に候。全く吉田家仕合に候。実は悉く薩人尽力の由に候」とある。吉田家とは吉田神道の社家たちのことを、薩人が井上石見のことをさす。

これでおよその見当がつくように、以上のお膳立ては岩倉と薩摩藩を結ぶ線の上で動いたものだった。

いまではあきらかなことだが、そもそも小御所会議と王政復古の大号令の内実は、有力な公家(二条・九条・近衛など)と有力な諸藩(越前藩・土佐藩など)を抑えて強行されたクーデターであり、そこには薩摩藩の武力が背景の圧力になっていた。岩倉は薩摩の軍事力を盾にして、明治国家を王政復古させ、立憲君主制による神権政治のスタートを切るシナリオを書いたのである。そこに最初に駆けつけたのが長州藩だったのだ。それゆえ以降は、薩長両藩と岩倉グループが維新政府を牛耳ったこと、言うまでもない。

幕末維新の天皇をいただく神権シナリオの起草者が誰であったかは、これでうすうすわかったと思うが、そのもともとのシナリオにも前段や前々段があった。たとえば水戸学(水戸藩の動向)、たとえば国学(平田篤胤派)、たとえば日本儒学、たとえば日本陽明学である。神仏分離思想はこれらにすでに芽生えていた。

ただし、これらは巧妙に組み合わさって前々段や前段をつくっていったので、いまそれを手短かに語るのは複雑すぎて難しい。けれども、おおざっぱには次のような流れがあったと思えばいいだろう。

大前提になるのは、日本において宗教弾圧の素地がどのようにあったのかということだ。宗派が相互に批判しあったり非難しあったりすることなら、南都六宗の昔からあった。そうではなくて、国家や為政者や政権が、特定の宗教や宗派に規制や排除をかける歴史はどうなっていたかという問題をあきらかにしておく必要がある。すなわちどんな「宗教抑圧のモデル」があったのかということだ。

これについては、第1にはやはりキリシタン禁圧をあげなければならない。信長・秀吉・家康のいずれもが取り組んだ。明治維新においても開国・文明開化とともにキリスト教がなだれこんでくることが予想されたので、維新政府と国学系のリーダーたちはキリスト教の抑圧に躍起になっていた。実際にはしばらくしてキリスト教は解禁され、そして札幌農学校をはじめとするキリスト教教育が始まって、各地にバンドができて、そこから徳富蘇峰・内村鑑三・有島武郎らが輩出するのだが、当初は宗教政策の第1にかつてのキリシタン禁圧モデルがよみがえりつつあった。

また第2には、信長の一向宗追い討ちや延暦寺焼き打ちを思い出さなければならない。こんな激越なことが可能になったという記憶は、その後の仏教界も日本人も忘れるはずはなかった。

さらに第3には、日蓮宗の不受不施派などに対する弾圧もモデルのひとつとして機能した。今夜は詳しいことを書かないが、日蓮宗に対する仕打ちのひどさは日本宗教史ではきわめて特異なことで、これがのちの新興宗教や新宗教の強い「負の基盤」になっていったのである。

ついで重要な第4のモデルになるのは、徳川幕府が早期から着手していた「宗門改め」と「寺請制」であろう。幕府は仏教政策として寺檀制(寺院と檀家のシステム)と本末制(本山と末寺のシステム)をもちこんで、ここに戸籍管理体制をくみこんだ人民統括システムを樹立しようとした。仏教体制を整備することによって、そこに人別帳(準戸籍)のしくみを管理させたのだ。

これは、徳川社会では仏教が“国教”になったということにほかならい。心情的なことではない。国家のシステムとして仏教が採用され、それが幕藩体制によって認知されたということなのだ。これによって当然のことながら、社会に仏教システムが流れこんでいった。仏壇の普及や葬儀が寺院の管轄のもとにおこなわれるようになったことに、そのことがあらわれている。

これらのことから、近世日本社会は大きくは宗教抑圧モデルと仏教国教モデルという二つのモデルを先行してもっていたとみなすべきだろう。しかもこのような体制のなか、寺院と神社は仲良く神仏習合的に相乗りしていたのであって、幕藩体制としては寺院のほうに管理責任があるかぎり、国家の民衆管理はほとんど心配ないという見方をしていたわけなのである。

そして、ここまでのことでいえば、このような社会に神仏分離をしなければいけないような、どんな理由も理屈も見当たらなかったのだ。神仏は仲睦まじく共存してもらっていればよかったのである。むろん天皇の神権を強化して幕藩体制を維持する必然性も、まったくなかった。1091夜の『幕末の天皇』に書いておいたように、むしろ幕府は天皇を形式的にして、その権力をないがしろにすることのほうを積極的に選んだのだ。

ところが、ところが、だ。こうした水も漏らさぬ体制が少しずつ軋みはじめたのだった。原因はいろいろあるが、最大の要因は黒船来航という外圧にあった。異教の国に開国を迫られたことにあった。外国との条約には天皇の勅許が必要である。幕府には将軍を“日本国王”とする見方もあったのだが、制度化されているわけではない。やはり天皇を国王とみなすしかない。しかしそれでも、井伊直弼の対外政策と国内政策がそうであったように、幕府は天皇に国家のディシジョンを委ねる気など、毛頭もっていなかったのだ。

が、そのような軋みに、するすると平田国学や水戸藩の動向がからんでくると、事態は一筋縄では説明できなくなっていく。そのとき天皇神権論や排仏思想が頭を擡げてきた。

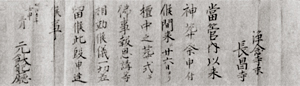

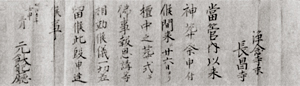

廃仏毀釈の令達書(明治5年)

浄土真宗 長昌寺におくられた勧奨状 (安政5年)

排仏論のモデルについても検討しておかなくてはならない。今夜はごく端的なモデルだけを紹介するにとどめるが、その先頭を切ったのは荻生徂徠だった(さらに先行して山崎闇斎の「垂下神道」があるが、今夜は省略する)。

徂徠は『弁名』や『政談』で、「制度」の検討をすすめればおのずと幕藩体制の矛盾や危機を乗り切れるのではないかと見ていた。そしてその制度の根幹に「天・命・鬼・神」を祭祀することがあると考えた。これは中国儒学の朱子学からは導けないことである。『礼記』や『易経』などの六経に注目した徂徠の独自の日本儒学の結論である。それには古典に戻るべきで(それが徂徠の古学思想)、それならわが国の古代にもそのような「天・命・鬼・神」を祀る思想と慣習があったとみなした。徂徠の「天祖(アマテラス)、天を祖とし、政は祭、祭は政にして、神物と官物と別なし」という文章は、そうした徂徠の祭政一致思想をよくあらわしている。

徂徠の思想を継承発展させて、「天皇祭主論」のモデルともいうべきを提言したのは太宰春台である。春台は、国家が祭祀をおこなわないのは「国家ノ闕典」であると見た。『経済録』には次のようにある。「オヨソ天地ノ間ニアラユル事トイフモノ、人ノ為スコトノホカハ、悉ク神ノ所為ナリ。人ノナスコトモ、人力ヲ尽シタル上ニ其事ノ成就スルト成就セザルトハ、神ノ助ニ依ルナリ」。ようするに神を祀ることを政治の根本におかなくてはならないというのだ。

中井竹山にも注目したい。その主著『草芽危言』は寛政改革のための提言で、さすがに大筋には朱子学的な合理主義が目立つのであるが、その中身にはのちのちの維新政府が実現したものに近いコンテキストが多々ふくまれていた。

むろん当時のことだから、幕府の存在は大前提になっている。しかし竹山は、朝廷を改革し、仏教や民間信仰がもつ俗信的な要素を取り払っていくことが重要であると早くも気がついていた。

竹山は、そもそも朝廷が衰微してきたのは「仏ノ惑ヨリ」おこったことだとみなした。それを戻すには、一方で「暦年帝王ノ内仏説を排シ」、他方で即位礼を本来のありかたにして、天皇がときどき行幸をして民に朝廷崇拝の気風をもたせたほうがいいとする。天皇が院号を称することもやめて、一世一元制にして年号を諡号にするべきだとも考えた。のみならず、皇子や皇女の出家をやめて皇族をふやし、皇族の婚姻制度を一新すべきだとも提言している。

このような見方には、社会の秩序を仏門を離脱した天皇によって取り戻すことの有効性がうたわれている。天皇に権力をもたせるというのではない。社会秩序の混乱や混迷は天皇主義によって回復できるだろうというのだ。

こうして登場してきたのが、平田篤胤の国学や藤田幽谷・藤田東湖・会沢正志斎の後期水戸学による尊王神国モデルである。

篤胤は『古史成文』の「天地世間の有状を熟観して、神代巻の出来たる上にて神典を読む」という立場から、国学によるコスゴモニー(世界生成論)のようなものをまとめて『霊の真柱』を著した。万物は未分化の「大虚空」(オホゾラ)から天(アメ)・地(ツチ)・泉(ヨミ)の順に生成されてきて、その系譜に神代が確立したというのだ。

さらに『三代考』では、日本の位置づけを試み、皇国は「天地のもと」から生まれたのであって、諸外国は少彦名神と大国主神があとからつくった国々だから、必ずや天に近い皇国のもとに諸国が臣従するはずだという奇説を展開した。総じて神代と皇国を、現世と幽冥界を、日本と外国をひとつながりにするもので、現世をアマテラスに、幽冥界をオオクニヌシに比定した。安丸良夫は「過剰に合理的なるがゆえに奇怪に非合理的な秩序の体系」になっていると評している。

篤胤はまた『出定笑話』では、一向宗と日蓮宗を神敵二宗と決めつけ、一向宗において阿弥陀仏を天照大神の本地仏にしていること、日蓮宗において神祇信仰が恣意的にとりいれられていることを非難した。

どうにも首肯しがたいほどのキマイラ性が濃いものではあるが、皇国思想と排仏思想が入り交じって尊王神国を支えているというこの思想は、やがて草莽の国学者に飛び火して、桂誉重(しげたか)の『済生要略』へ、宮負定雄の『国益本論』へ、六人部是香の『顕幽順考論』へもちこまれ、さらにさきほどのべた津和野の大国隆正の国学へ、その大国を師と仰ぐ亀井茲監や福羽美静の言説などとなって、維新政府の神権イデオロギーの骨格をつくりあげていくことになった。

ただし、このような平田派や大国派の国学は維新後の立憲君主制にもとづく国家神道の確立期においては、そのあまりの奇矯性が禍いして、大きなはたらきをしなかった。島崎藤村の『夜明け前』の主人公青山半蔵の「憤慨」に、そのことがよくあらわされている。

しかし近代日本はそれにもかかわらず、かつて日本史のどの場面でも確立されなかった国家神道というものを確立してしまったのである。

水戸藩の動向がおよぼした影響も大きかった。そもそも水戸学がどういうものであったかということについては、997夜の『水戸イデオロギー』にたっぷり書いたので、その流れはここでは追わないことにするが、そのなかで尊王攘夷思想に特段の影響を与え、それが神仏分離や廃仏毀釈につながったのは藤田幽谷の『正名論』と会沢正志斎の『新論』である。

幽谷の『正名論』はむろん孔子以来の正名論の儒学的伝統にもとづくものであるが(425夜『正名と狂言』参照)、徳川社会の文脈でいえば、幽谷の論法は日本社会における「名分」を正すことに徹していた。「天地ありて然る後に君臣あり。君臣ありて然る後に上下あり」という名分、「上、天子を戴き、下、諸侯を撫する」という名分が、日本の歴史に開闢このかた一貫していたことをのべ、それゆえにこそ天皇が万世一系をもって「覇主の業」に君臨していることをあきらかにした。

この幽谷の薫陶をうけた子の東湖は、若くして『回天詩史』を綴って意気軒高をうたい、とくに『正気の歌』では忠君愛国の道義を高らかに律動させて、尊王攘夷の志士の精神を高揚させた。幕末、これほど志士たちが愛唱放吟した詩はない。加えて東湖は『弘道館記述義』なども著して、水戸藩の藩政改革の中心人物ともなって、徳川斉昭のブレーンとして烈火のごとき排仏主義を発揮しはじめたのである。仏教を「胡鬼」、僧侶を「浮屠」と呼び、寺院が取り仕切っていた葬儀を、「自葬式」と称するものに転換させた。

そこへ会沢正志斎の『新論』が躍り出て、「国体、形勢、虜情、守禦、長計」の5章をもって尊王攘夷思想と国体思想を合体させていった。その思想は天人相関説とも神儒一体説ともいえる水戸学独特の折衷的なもので、天に近い国土をもつ日本が天皇のもとに国体を護持していくことこそ、開国を迫られている日本が断固としてとるべき態度だという強調に徹した。

このような気運のなか、水戸藩に仏教や僧侶を極端に軽視蔑視する傾向が広まった。「異化の徒(仏教徒)は横肆(わがまま)にして、天下の穀をついやして浮冗(むだな僧侶)」となっているという非難も日常茶飯事になっていった。天保年間に開始されたその排仏主義は、天保14年には寺社統廃合の令となって、折からの財政悪化の対策に奢侈に傾く寺院の撤廃や廃合が断行されていく。

こんなところが維新以前の排仏型神教主義のモデルであり、神仏分離と廃仏毀釈を正当化するイデオロギーの先行形態だったのである。むろん説明したいことはまだまだあるが、維新とともに神仏分離・廃仏毀釈がおこっていった大筋の理由はだいたいつかめたのではないかと思う。

それにしても、このような流れが薩摩藩から鹿児島県へ、そこから宮崎県になだれこんでいった異様な動向には、目を覆うものがある。本書で佐伯さんが薩摩の一向宗弾圧から筆をおこし、島津久光が菩提寺をすべて神社にしてしまったこと、それが宮崎に及んで飫肥藩や美々津藩の排仏廃寺運動になっていったこと、それが明治4年から6年にかけてピークに及んで、宮崎県でなんと650ケ寺に廃仏毀釈が降りかかってきたことを、詳細にレポートしておられる。

この数はただならない。のみならず、そこに宮崎神宮や霧島神社の創建や改称が加わり、県内全域が高千穂の神くだる地の色彩に塗り替えられていった。佐伯さんは神社や神道を嫌う人ではない。むしろ愛国の人であって、神奈備の心も十分にもっておられる人なのだが、この廃仏毀釈だけは許せなかったのである。

では今夜の最後に、このようなまるで天災かウィルスのように猛威をふるった神仏分離と廃仏毀釈がどうなっていったのか、その後の状況を一言だけ説明しておきたい。

ごくかんたんにいうのなら、廃仏毀釈はしだいに収まっていった。自然消滅ではない。廃仏毀釈を食い止めるエンジンが火を噴いたのである。そのトリガーとなったのは浄土真宗の抵抗による。とくに西本願寺の島地黙雷(←前出)の活躍がめざましかった。島地は明治4年9月に教部省設立を求める建言を提出すると、その後も大教院がつくられて教導職が全国に神道国教主義を広める段になると、強く「政教分離」と「信教の自由」を主張して、ついに譲らなかった。

島地だけではない。西本願寺の長防グループの僧侶たちの活動もめざましかった。廃仏毀釈はこうした主として浄土真宗の僧侶たちの抵抗と建議によって収束したといえる。

しかし、これによって明治日本から神仏分離の動向が消えたわけではない。むしろ大日本帝国憲法の「信教の自由」のもと、国家神道は非宗教性を纏うことによってさらに拡張され、教育勅語の普及とともに実質的な国教の意匠を翩翻とさせるに至ったのである。このあたりのこと、また夜をあらためて別に綴りたい。

宮崎県神宮東園庭に残る元仏殿の鬼瓦の一部

附記¶基本文献と参考になる図書をあげておく。辻善之助・村上専精・鷲尾順敬編『明治維新神仏分離資料』全10巻(名著出版)、吉田久一『日本近代社会と仏教』(評論社)、柏原祐泉『日本近世近代仏教史の研究』(平楽寺書店)、村上重良『国家神道』(岩波新書)、圭室文雄『神仏分離』(教育社)、安丸良夫『神々の明治維新――神仏分離と廃仏毀釈』(岩波新書)羽賀祥二『明治維新と宗教』(筑摩書房)、阪本是丸『明治維新と国学者』(大明堂)、安丸良夫『近代天皇像の形成』(岩波書店)、八木公生『天皇と日本の近代』(講談社現代新書)、村田安穂の『神仏分離の地方的展開』(吉川弘文館)、ジェームス・ケテラー『邪教・殉教の明治』(ぺりかん社)、柴田道賢『廃仏毀釈』(公論社)、太田保世『日本の屈折点――明治維新の苛烈な廃仏毀釈の謎』(ごま書房)など。