イコンとコイン。

どっちも市場と芸術の

複製的象徴である。

ヨーゼフ・ボイスの『芸術=資本』(1979)は、10マルク紙幣そのものに「クンスト=カピタル」とマーカーで大書して、ボイスのサインを入れたものだった。アンディ・ウォーホル(1122夜・第6巻)は2ドル紙幣の表裏をずらりと並べてシルクスクリーン『80枚の2ドル紙幣(1962)にしてみせた。

二つともたいした作品じゃない。こういう作品は世の中にはいくらもあって、しかも古い歴史をもっている。ウィリアム・ハーネットが『静物』と題して5ドル紙幣を油彩画にしたのは1877年だったし、ジョン・ハーバリが2枚のドル紙幣を克明に油絵にして『模造品』というタイトルで展示したのは1887年だった。19世紀末から20世紀初頭に活躍した画家ヴィクトル・デュブルーユはほとんど貨幣や紙幣しか描かない画家で、十字架さえ紙幣をクロスさせて描いていた。

60年代の日本の美術界を騒がせた赤瀬川原平の偽札芸術事件など、ちっともめずらしくなかったのだ。村上隆の『芸術起業論』も、いまさらのことではない。

ヨーゼフ・ボイス『芸術=資本』(1979)

なぜアーティストはお金にこだわるのか。髭をたくわえたサルバドール・ダリは「20世紀の芸術家なんて、すべてドル亡者だ。私がその権化だ」と大言自嘲し、ダブルの背広があまりに似合うマルボロー・ギャラリーのフランク・ロイドは「私が集めるのはお金であって、芸術作品ではない」とまっとうに豪語したが、こんなことは当たり前なのだ。

20世紀の芸術家が作品をお金にしている“巧妙な錬金術師”だということは、いまさら問題ではない。ずっと以前からアートはアルスであって、アルスは技巧に支払われる対価の対象なのである。そんなことはゲーテが『ファウスト』でメフィストフェレスを「マネー・デヴィル」(貨幣悪魔)に仕立てたところですべて予見されていた。そういうことは、17世紀にジョン・ローが紙幣を導入したときすでに、あらかたの仕掛けが終わっていたはずだ。

それよりも、そもそも貨幣というものが、イコンであってフェティッシュであることが重要なのである。コインはイコンであり、イコンがコインだったのだ。

本書はそのことを書いた濃密だが手際のよい一冊で、ぼくにはゲオルグ・ジンメルや今村仁司の貨幣論より、ゴンブリッジやボードリヤール(639夜・第7巻)の象徴交換論より、ずっと含蓄があって愉しめた。なにしろ著者のマーク・シェルは名前も名前で“貝殻通貨”っぽいが、ハーバード大学の貨幣文化センターの所長なのである。

ジョン・ハーバリ『模造品』(1887)

ところで、キリスト教にはしばしば理解を絶する比喩が罷り通っていて、いつまでたっても興味が尽きない。その比喩からは、覗きこめばこむほどに、「イコンはコインである」「コインはイコンである」という相同関係が見えてくる。

たとえば、聖餐のパンはキリストを体現する硬貨なのである。聖餅は聖餐のための代用貨幣なのである。理想の滋養物なのだ。1215年のラテラノ公会議では、「聖餅の材料である小麦粉は、信仰者の喉を通るときに神の身体に変わる」ということを、わざわざ決議した。

よくぞそんなことを“聖なる合理”としてでっちあげたと感心するけれど、ふりかえってみれば、もともと「聖杯」(Holly Grail)が神の「恩寵」(grace)を無償(gratis)で分配するイコンであってコインだったのである。

もっと根源的なことをいえば、聖杯の「角」(cors)それ自体がキリストの「身」(corpus Christi)だったのだ。聖杯は、神の無限の資本の象徴で、神の肉体を構成する最重要素を生み出す容器なのである。

だからラテラノ公会議では、次のような決議の説明も抜け目なくなされたのだった。「イエスの身体と血は、祭儀の秘蹟においてミサのパンと葡萄酒の相のもとに真に内在されることになる。すなわちパンと葡萄酒は神の力によって身と血に化体される」。

同じことがマリアの身にも加えられた。マリアの処女懐胎というとんでもない話を民衆に信じこませるために、キリスト教のブレーンたちはマリアの受胎告知には“ある秘密”があったという「しくみ」を考えた。その「しくみ」に天使ガブリエルと東方の三博士がかかわっていることにした。

いったいキリスト教は、なぜこんなことを思いつけたのだろうか。20世紀アーティストたちはなぜこんなキリスト教のトリックを、何度も何度も焼きなおすのだろうか。

ヴィクトル・デュブルーユ『金の十字架』(1896)

ダナエ神話が浮上する。ダナエ神話でわからなければペルセウス神話といったってよい。

あるときアルゴスのアクリシオス王は、自分の娘のダナエが生んだ男児によって殺されるという神託をうけた。そこでアクリシオスは、娘のダナエを青銅の塔に幽閉した。ところが、好色きわまりない天上のゼウスはダナエの美貌に懸想して、みずから黄金の雨となって屋根の隙間から部屋に侵入し、ダナエの膝のあいだに種を蒔いて思いを遂げた。

月満ちたダナエは男児を出産し、その子をペルセウスと名付けた。ゼウスの仕業を知らないアクリシオスは、娘ダナエとペルセウスを木箱に入れて海に流した。木箱はセリポス島に流れ着き漁師の手によって救われ、ペルセウスはそこで逞しい青年に成長した。

このあと、ペルセウスがゴルゴンの姉妹を退治し(その一人がメドゥーサ)、セリポス島への帰途に、エチオピアの上空から岩に繋がれたアンドロメダを発見して一目惚れをし(そのアンドロメダの母親がカシオペア)、やがてアンドロメダと結ばれて帰還したところ、セリポスの暴王ボリュデクテスが母のダナエを手ごめにしようとしているので、メドゥーサの首を見せて暴王を石と化させて滅ぼした云々という、御存知ペルセウスの天体神話の数々は、さておく。

ここで注目すべきなのは、ゼウスがダナエに撒いた黄金の雨が、実は“黄金のコイン”のメタファーだったということだ。そのことはルネサンスのティツィアーノの名作『ダナエ』にみごとに描かれている。ダナエの股間に向かっているのは光り輝く黄金のコインなのである。

しかし、ここまではまだギリシア神話のエピソードにすぎない。それがマリアのイエス受胎の神話に換骨奪胎されたことが、見逃せない。

ティツィアーノ『ダナエ』(1554)

思い出してもらうといいが、マリアの懐妊の予兆はどのように始まったのか。ペルシアからやってきた東方の三博士によって予告され、天使ガブリエルによって告知されたのである。

ペルシアからきた三博士とは、実はペルセウスの末裔である。ダナエの息子たちの継承者なのだ。ということはマリアはダナエと同様の出来事によって、見えない天のゼウスによって懐妊させられたということになる。その天のゼウスの所業を隠して告げにきたのが、大天使ガブリエルだった。そのことはボッティチェリの『受胎告知』にも比喩的に描かれている。

それでどうなったかというと、こうして、こっそり「父と子と、その聖霊」という3段階説、すなわち三位一体説の理屈の前提が用意されたのだ。ゼウス(父)とダナエ(マリア)とペルセウス(イエス)をつなげていくということだ。かくて、この連携をいっときも断たないために、聖杯とパンと葡萄酒が教会の祭儀に組みこまれ、それらが「神の滋養の継承」のための通貨となったのである。

しかし、これではまだ不十分だった。これではキリストの聖体の継承や流通に不備がある。マリアとイエスの物語はともかくも、すでに教会が各地にできていて、その教会のそれぞれにキリストの聖体伝説が刻印される必要があった。

ここで持ち出されたのが、驚くべき「後光」と「聖包皮」の通貨っぽい流通である。ぼくは本書でこの仮説を知って仰天したものだ。

サンドロ・ボッティチェリ『受胎告知』(1490)

キリスト教はフェティッシュの数を切らさない宗教である。イスラム教や仏教とはそこが違っている。ところがイエスが復活したのち40日目に昇天したという物語をつくったことは、そのフェティッシュに該当するものを失ったことを意味した。

そこで、キリスト教は二つのことをさらに仕組むことになる。ひとつは、昇天したイエスを象徴するものを捜し出すことで、もうひとつは、イエスの身体にまつわるものから、何かを選んでその継承をはかることである。

ひとつめのためには、キリスト昇天の光を表象することにした。これがキリスト教図像のすべてにあらわれる「アウラ」(後光・光輪)となっていく。ふたつめのためには、汗、涙、歯、髪、爪、尿、臍の緒‥‥なんでもいい。イエスの身体的残余物がほしかった。結局、中世にいたる日々、これらの大半が聖遺物として名のりをあげることになるのだが、なかでもイエス誕生から8日目の新年一日に切り取られた包皮が有力になってきた。いわゆる「聖包皮」である。

イエスは最後の晩餐で「私を食べなさい」と言った。聖体拝領のすべての儀式はこの命令に応えるものである。パウロは「神において割礼を受け、あなたがたの心の包皮を切り取りなさい」と言った。これがキリスト教の儀式で、切り取られた何かを信仰者が口にするという儀式の数々を生んだ伏線になっている。ここだけは、仏教における舎利(骨)信仰に近い。

こうしてキリスト教は、アウラ(後光)と聖包皮(分配物)を一緒にした代理物を案出することになったのだ。それが「メダル」というものだった。聖なるコインというものだった。小学校のころ、教会の日曜学校で金色のメダルをもらった日々が蘇る。

金貨はもともとコロナ(光輪)のことをさしている。金貨が円形になったのはアウラをコロナにしたかったからだった。

このアイディアはうまくいきそうだった。古代ローマを支配していた貨幣神である邪神マモンを、神の貨幣の力で駆逐していくにも都合がよかったからだ。このあたりのことは、第608夜の『暗黒の女神』に詳しく書いた(全集「千夜千冊」第4巻)。

あとはちょっとした細工をするだけである。これはクリュソグラフィによって輝いた。日本ではクリュソグラフィについての考察がほとんどないけれど、大事なものを金文字で銘刻することをいう。すでに1世紀にユダヤ教徒のあいだでクリュソグラフィをめぐる議論がおきている。

キリスト教は、邪悪な通貨神マモンと闘うためにも金ピカの“聖体分割貨幣”をつくる必要があったから、どの宗教よりもクリュソグラフィを発達させた。つまり「トレジャー」(聖なる宝物)を思わせるものをつくること、それが各地の教会が所有するものとなるように仕向けたのである。

だいたいこれで、キリスト教のフェティッシュが貨幣ともおびただしい図像美術とも結びついたという背景が見えてくる。だから説明はこれくらいでいいだろう。

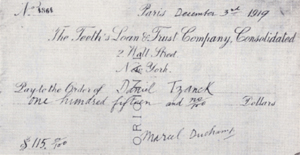

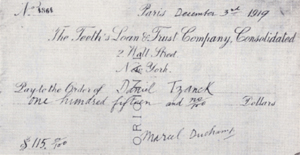

しかし、本書が暗示したことはこの程度にはとどまっていない。いろいろ愉めた。たとえば『ヴェニスの商人』でポーシャがシャイロックに肉片の逆説を突きつけたことには、ユダヤ教徒の貨幣観に対抗するキリスト教の伝承がよみがえっているといったことをはじめ、近世社会で小切手や手形が通貨の代替性をもったことをあれこれ例証していた。それがマルセル・デュシャン(57夜・第6巻)の『ツァンク小切手』にまでつながっているということも――。

いや、へなちょこアーティストが必ずつくりたがる「トロンプ・ルイユ貨幣」や「冗談貨幣」(ジョーク・ノート)についても、次から次へと例示を出している。

ご丁寧に、電子貨幣の神話についても言及した。物神力を失った貨幣のことだ。電子貨幣がピーター・エンゲルスの『頭脳株式』(1965)やロバート・モリスが貨幣を埋めこんだ『脳』(1963)といったお芸術作品の亜流であることも喝破した。

以上は、村上隆の『芸術起業論』は100年古いという話である、いや、「コンフィアンス」(信用)が「ファイナンス」(金融)となったプロテスタンティズムの資本主義からすれば、500年古いという話なのである。

マルセル・デュシャン『ツァンク小切手』(1919)

附記¶貨幣については、ゲオルグ・ジンメルの『貨幣の哲学』(「ジンメル著作集」白水社)を筆頭にいくつもの詩論がくりかえされてきた。それらを読むたびにがっかりしてきたというのが正直な感想だ。

経済学の貨幣論や通貨論もつまらない。たとえば経済学の巨人ミルトン・フリードマンの『貨幣の悪戯』(三田出版会)は、マネタリズムと通貨の複数本位制から解いた貨幣議論だが、なんだか近代社会の貨幣制度の“事実”に文句をつけるばかり、いっこうに埒のあかないものだった。

貨幣の歴史なら詳細なものはいくらもある。ぼくが読んだのはジョナサン・ウィリアムズの『お金の歴史全書』(東洋書林)で、大英博物館が集めに集めた世界中の貨幣や紙幣の表情を詳らかに書いている。似たようなものは植村峻の『お札の文化史』(NTT出版)で、この著者はぼくも招かれて講演した大蔵省印刷局の人である。

が、貨幣にひそむ寓意や象徴の秘密を解きあかすには、こうした解説では無理なのである。そういう視点では、形而上学ならぬ“経而上学”に挑んだ吉沢英成の『貨幣と象徴』(日本経済出版社・ちくま学芸文庫)が出色の成果であって、せめてここからすべての議論が百出するべきだった。今村仁司の『貨幣とは何だろうか』(ちくま新書)もその延長に、言語との互換性を説いたものだった。

ジェイムズ・バカンの『マネーの意味論』(青土社)も、そのあたりをジャーナリスティックな筆鋒で切りこんでいたが、マーク・シェルの本書にくらべると深くない。メフィストフェレスを動かしていないのだ。その点では仲正昌樹の『貨幣空間』(情況出版)がそのメフィストフェレスに肉薄していた好著であった。

しかしぼくをこれまでおもしろがらせたのは、本書以前では、

ピエール・クロソウスキー(395夜・第7巻「男と女の資本主義」所収)の『生きた貨幣』(青土社)、ただ一冊だったのだ。

ジョルジュ・バタイユ(145夜・第7巻)と

ヴァルター・ベンヤミン(908夜・第3巻)とともに読むべき一冊である。