いま日本の農業は危険なところにさしかかっている。農業そのものに問題が多いのではなく、日本にとっての農業がお荷物のように思われているからだ。理由はひとつしかない。農業を経済とみなしてしまったせいだ。

中国には宗族というものがある。姓を同じくする一門の集まりをいう。宗族は族産をもっている。自分たちの先祖が出てきた土地に庭園をつくり、祖廟をたて、祭祀をする。そういうことを永続的にやっていこうというので、庭園や祖廟を守っている。これが族産だ。なぜこんなことをしているかというと、宗族に誇りがあるからで、たとえ多少の出費になっても祖廟を中心に故地を守りつづけたほうが将来が安全であり安心であるからだ。

本書の著者の高谷さんは、日本の山河と農業が日本人全体の族産だと断言する。山河と農業を守っていくのが今後の日本の存続にとって最も賢明な方法だという。江戸時代以降、日本の文化の根本は農業なのである。

ところが20世紀はすべてが経済の時代になった。それでもあの奇形の経済的暴走がはじまるまでは、日本人の8割は農村にいた。そこに農村共同体というみごとな社会をつくり、そのスピード、その経済文化、その食生活、その衣料感覚で生活をしていた。その中心には必ず農民がいた。

そもそも世界中の農業はそれぞれの地域文化なのである。いま日本も地域の自立を謳っているが、それなら日本はもう一度、農業についての見方を変えなければならない。

高谷さんの『新世界秩序を求めて』を読んだとき、何か新しい視細胞による内から外に向かう敏感な視野を感じた。東南アジアには焼畑を含めて少なくとも4つの文明があると書いてあった。

ついで5年ほどたってから『多文明世界の構図』を読んだ。いささか粗雑な記述ではあったが、普遍主義に敢然と反対を表明して、多文明を生成する地域単位を「世界単位」とし、ユーラシアの24の世界単位によって文明が維持され発展するモデルを提示していた。この本を読んだときは、ほぼ同時期にこれを読んだ「構想日本」の加藤秀樹さんと共感のメトリックがほとんど同じだったので、二人で何度も頷きあった。

高谷さんが異を唱えた普遍主義とは、資本主義経済システムが世界システムのモデルだという考え方のことをいう。たいてい科学や合理の仮面をかぶっている。エマニュエル・ウォーラスティーンの「近代世界システム論」などがその代表的な見解のひとつだが、アメリカという国家自体もそうした普遍主義を自国の安定のためのロジックにつかう。

普遍主義は、世界中にある異なる思想や制度や習慣を個別的なものとか特殊なものとみなして、しだいに駆逐しようとする。これは地球の環境という、もうひとつの普遍性を壊してしまう毒をもっている。普遍主義のモデルを最初につくったのはイギリスで、イギリス人の生き方として先頭を切ったにすぎなかったのだが、やがてそのモデルが世界中に波及し、さらには世界資本主義の原理として各国で強化されていった。

もともとのイギリス・モデルを支えたのは三角貿易とダーウィニズムである。三角貿易は植民地主義とともに発展したが、これは列強各国がそれぞれ帝国主義にまで膨張したうえで第一次世界大戦という内部矛盾をかかえたため、自粛されていった。ところがダーウィニズムを科学とする進化論や進歩主義のほうは、そのまま世界システムの発展の前提になっている。

この普遍主義に高谷さんは多文明主義をもって対抗し、新たな生態系による世界単位をぶつけたいと言うのである。日本の将来も日本という世界単位からユーラシアを見るという立場からでしか、新たな展望をもちえないと強調していた。そのように高谷さんが考える基底には、たとえば今西錦司の生態学や自然学の考え方が渦巻いているようなのだが、そのあたりのことは詳しくは説明されていなかった。

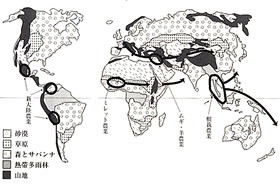

世界の景観区と農業の4つの起源地

本書は以上のような高谷さんの世界単位による多文明構想を、ユーラシアの農業の概観を通して日本の農業性の特徴を照射するというふうに絞ったもので、コメの文化を重視する日本の本来と将来についての独自の論考になっている。

地球上の生態系にはまことに多様なものが混在しているのだが、それをユーラシアの農業の展開に即して並べてみると、砂漠、草原、混交森、サバンナ、熱帯多雨林、山地というふうに分かれる。これらのなかで農業を最初期に発生させたのはメソポタミアをとりまく山地だった。それが山麓のオアシス地帯に降下して、最初のオアシス潅漑農業を生み出した。これがオアシスの鎖を伝わってアジアとアフリカに広がり、オアシス潅漑農業帯をつくった。

オアシス潅漑農業帯は、その縁辺でいくぶん雨が降るところでは天水農業として展開し、それがインドと中国華北に伝播したときに二つの天水農業核を形成した。インドでは耐旱性の大きい穀物を育て、牛などを活用した。中国華北は天水農業と天子の思想を結びつけ、儒教的農業を編み出した。この天水農業はその後さらにヨーロッパ、中国南部、東南アジア、日本に届いて、それぞれの気候・風土・慣習を特徴させる天水農業域をつくりあげた。

たとえばヨーロッパでは最初は焼畑が中心だったのだが、12世紀ころから三圃制が広がり、夏作物・冬作物・家畜放牧を順次交替させる混牧天水農業をかたちづくった。中国南部では稲に出会ったことが大きく、そこでは井堰潅漑を発明して、独特の水利社会が農業を育むようになった。

一方、もともと牧畜と耕作の両方の生活の糧をもっていた遊牧民による農業は、それがユーラシア中央の草原に達したときは農業を捨てたモンゴルに代表される遊牧の日々となり、それがオセアニア、新大陸に及んだときは、アジアほどではないものの、それなりに独自の農業となった。アフリカではモロコシやトウジンビエなどのミレット農業と野生植物の活用が、オセアニアでは穀物を欠いた根菜農業文化が根付いた。新大陸のインディオ農業圏では、アンデス山地を中心にまずはジャガイモとトウモロコシが育ち、そこにサツマイモ、キャッサバを加えるようになった。

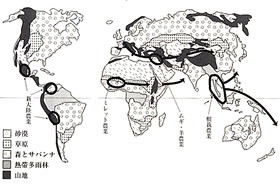

天水田の拡がり

日本の農業はアジアに展開した天水農業の吹きだまりのようなところがある。それでもしだいに潅漑移植農業が日本列島に定着していった。とくに稲の品種に日本は恵まれた。

アジアの天水農業帯には、3つの稲作圏がある。コメの品種でいえば、インディカのインド、ジャポニカの中国南部、ジャバニカの日本だ。インディカは以前は外米(がいまい)といっていたもので、炊いても粘り気がなく、日本人の口にはあいにくい。そのかわりピラフやチャーハンやカレーのライスにするといい。ジャポニカは丸型の大粒のコメで、いまは温帯ジャポニカとよばれる。ジャバニカは植物学では熱帯ジャポニカとよんでいるコメで、粘りがあって水分をよく含む。

日本の天水農業はこうした品種をもとに、潅漑をしつつ水利を共同で利用するという水利稲作共同体の村落(惣村)をどのように生産性が安定した農村にしていくかという方向でつくられていった。あとでのべるように、その装置づくりの形成にあたって徳川幕藩体制が機能した。

こうした各地に土着した農業は、やがてプランテーションが入った地域では蹴散らされていく。商品化をめざした作物栽培だ。

最初のプランテーションはブラジルやカリブ地域でのサトウキビ栽培である。やがてイギリスが綿産業をもってユーラシア各地に入りこんでいった。綿紡績の本場は2000年以前からインドにあったのだが、イギリスは産業革命の技術をもってインド綿業を支配下において、その産業流通センターをリバプールやマンチェスターなどのイギリスに移してしまった。

当初はインド綿花でまにあっていたのだが、しだいに需要に追いつかなくなると、イギリスはアメリカ南部にプランテーションを開いて、黒人奴隷を大量に導入し、その規模を拡大していった。いまはそれがアメリカの基盤になったのだが、当時はこのイギリスによる綿花が世界中に売られた。1830年の段階ではイギリスの綿布市場が世界の大半をコントロールできた。

20世紀に入ると自動車が登場する。そうするとイギリスは今度はゴムに目をつけた。さっそくマレー半島を手に入れて森を焼き払って、ゴムの木を植え、大量の現地人を動かしてゴム液の採取工場を打ち立てていった。フランスがすぐにその真似をしてインドシナを領有した。

こうした趨勢のなか、日本の農業も近代化の波をうけることになったのである。しかし幕藩体制の日本は頑としてイギリス型の産業的農業を受け入れなかった。それが日本の農業文化の今日までつづく基盤をつくった。

イギリスが綿花や毛織物を資本主義のモデルにしつつあったとき、日本は国を富ませる基本を徹底して農業においた。幕府は農民を土地に縛りつけ、農業生産を上げさせた。農民には苛酷な労働が課せられたが、これを国の方針とみると、イギリスが植民地を利用してとった方針とはまったく異なるものだった。

徳川社会の農業の中心は稲作である。収量をふやすため井堰をつくり、水路を掘削し、深耕と堆肥をつくった。稲作の安定によってコメの反当収量が確保されて農地に余裕が出てくると、幕府や藩は各種の外来作物を導入した。それまでの日本は麻が中心になっていたため、冬の寒さが厳しかったのだが、そこに綿花栽培がはじまり、保湿性の高い木綿が普及することになった。柳田国男が『木綿といふ事』で詳しくしるした通りだ。

綿布が出まわるようになると、これを安価に染めるための藍が大量につくられた。さらにイグサの栽培が奨励されて、庶民は畳を家に用いられ、ナタネが各地で収穫されて食用や燈火用の油が家庭でも活用できるようになった。やがてサトウキビまで栽培された(日本の和菓子はこの時期から発達する)。ようするに日本は日本流の自給体制を整えていったのである。

この自給体制には地縁型の農業共同体が連動した。共同体が形成されていったのは、集落と集落を結ぶ水路を共有し、そこに井堰をかけ、その取水と配水を互いに協力しあう必要があったからである。また、年貢の村請け制が徹底されたからである。とくに水の配分には綿密な連携と協議と決済がいる。むろん争いも多かったが、また収穫や豊饒のよろこびもあった。こうした連携と競争とが何度もくりかえされるうちに、また治水と潅漑と祭祀が何年何十年と試され、役割が申し送りされ、組み立てられているうちに、日本の農業共同体のしくみはアジアで有数の農村社会をつくりあげるにいたっていた。

日本の農業共同体は、敗戦後からガタガタと崩れていくようになる。農業の機械化と経済主導の農業政策が農村をおかしくさせていった。農業にはいかに因習的であれ「字」や「村」というまとまりが欠かせないのだが、この紐帯がきづきあげた「作」や「和」の精神も、現代生活にあわない古くさいものとして唾棄されるようになった。

この変化は戦時中に農村のメンバーが戦争に狩り出され、農村が労働力を失っていったことにそもそもの兆候があって、そこに敗戦の打撃が加わったという二重の変化によるもので、敗戦後の農村からすれば機械化もやむをえなかったところもあった。

しかし、そこへもっと恐い変化が加わった。ひとつは「農村生活は封建制の遺習である」という批判と非難が高まってきたこと、もうひとつは機械の導入のためにも電化生活のためにも「現金を確保する必要」に迫られたことである。これによって一方では鎮守の杜や祭祀をともにする生活文化が壊され、他方で年一度の収穫時の収入ではなく、月給で現金収入を得るための第二種兼業農家が急速にふえた。

そこへ追い打ちをかけたのが、住宅や工場やゴルフ場による「開発」だった。農地はあっというまに虫食いになっていった。逆に、これによって土地が売れて一時的な成り金になる者たちも出てきた。が、それは農村を捨てるということだった。最後にここに政府の減反政策が加わった。田畑の4分の1に稲作をしてはいけないという政策である。コメづくりはもはや日本の農業共同体の基本ではなくなってきたのだ。

高谷さんの故郷は近江である。生活のいちばん小さな単位は「村」ではなくて「字」(あざ)である。行政村の下の単位が字になる。高谷さんの故郷の字は約130戸でできている。

この字にオモシンルイがいる。字に住む濃い親類のことだ。父が死んだという知らせをうけるとすぐにオモシンルイが駆けつけるついで同年が駆けつける。小学校の同級生だ。同年は青竹と杉の若葉をつかった葬儀用の籠を作り、そこに餅を飾る。こういうことが冠婚葬祭のたびにおこる。そこに祝儀や宴や進物や年賀や盆が組み合わさる。

この字が取水のための井堰をもち、それらがいくつか連なって水利郷をつくり、さらにさらに大きな「村」をつくる。そこに神社や寺や祭りの範囲が組織されていく。これが日本の農業共同体のひとつのモデルなのである。

このようになってはいない共同体は世界中にいくつもある。しかし、それらを比較し整理していくと、高谷さんのいうアジア的な世界単位の母型はそんなに多様ではないことがわかる。絞れば、①生態適応型の世界単位、②ネットワーク型の世界単位、③大文明型の世界単位になる。①は東南アジア文明の山地やジャワ文明やかつての日本文明の農村部にある。②は海の民や草の民がつくっている。③は中国やインドの社稷共同体やカースト制度のなかにある。

けれども、こうした母型としての世界単位は、いまや各地で変更や修正を受けて、絶滅品種になりかかっている。こうなると、これらのどれを正しいと見るかなどではなく、いま残っている母型や単位をすべて共存させていく方法を考えなければならないはずだ。高谷さんが言っている「多文明」とはそういうことなのだ。

夕暮れの水田

附記¶高谷好一さんは京都大学地質学鉱物学科の出身である。京大の東南アジア研究センター教授をへて、故郷の滋賀県立大学に移った。1991年くらいから多文明のこと、世界単位のこと、農業のことを深く考えるようになったという。著書には『熱帯デルタの農業発展』(創文社)、『東南アジアの自然と土地利用』(勁草書房)、『コメをどう捉えるのか』(NHKブックス)、『新世界秩序を求めて』(中公新書)、『世界単位から世界を見る』(京大学術出版会)、『日本農業への提言』(農村漁村文化協会)などがあるほか、日本熱帯農学会や東南アジア史学会に属している。