この本の初訳本(『生物=生存機械論』)を読んだのは30年以上も前のことだが、論旨のあらわしかたは奇抜で鮮やかではあったものの、ネオダーウィニストが片手でゲーム理論を操っているような、どこかたえず「きわどい抜け道」を用意しているような、そんな仕立てを感じた。そのため、あまり気分のいい読書をしたという印象がのこらなかった。いまでもこの印象は拭えない。

ドーキンスは冒頭で「ほぼサイエンス・フィクションのように読んでもらいたい」と書いた。科学書だがイマジネーションに訴えるように書いたからだという。たしかにこの本はSFっぽい。利己的遺伝子というコンセプトがSFっぽいのではなく、語り口がSFっぽい。それならSFっぽい遺伝子論なのかというと、そうではない。まだこの本を読んでいない読者のために言っておくけれど、この本はDNAやRNAにまつわる遺伝子の究極のドラマについては、ほとんど何の科学的説明もしていないのだ。

何が書いてあるかというと、ドーキンスが動物行動学の出身であることをおもえば当たり前なのだが、「生物の個体の動向の大半は遺伝子の自己戦略にもとづいている」という、ただそのドラマの粗筋だけを主張した。新しい考え方ではない。この本の考え方の基本は1960年代の半ばにジョージ・ウィリアムズとウィリアム・ハミルトンが提唱したものだった。

しかしドーキンスがこの本で訴えたことは、その後の10年間で教科書にのるほどのメッセージとなった。遺伝子はすこぶる利己的であって、自分の延命のためならどんなことでもするというメッセージだ。どんなことでもするというのは、どんな手をつかっても生物のすべてをホテルにして生き抜こうとしているという意味だ。ドーキンスはこのメッセージを最初につくったのはダーウィンその人だと何度も強調している。ダーウィンの進化論にひそんでいる考えかたを自分は新たな表現で取り出しただけなのだというのである。

そこまではまだ穏健な主張だった。ダーウィンの進化論に正面から反対している生物学者や動物行動学者なんて、まず一人もいないだろうからだ。けれどもドーキンスは本書の冒頭から数ページのところで、次のように書いた。ローレンツの『攻撃』(みすず書房)、アードレイの『アフリカ創世記』(筑摩書房)や『狩りをするサル』(河出書房新社)、アイブル=アイベスフェルトの『愛と憎しみ』(みすず書房)は全面的にまちがっている。かれらは進化において重要なのは個体でなくて種の利益だと考えたようだが、それはまったく誤っている。ダーウィンはそんなことは何も言っていないというふうに。

これでダーウィン派の一部がカチンときた。その代表格は『パンダの親指』『ニワトリの歯』『ワンダフル・ライフ』(以上ハヤカワ文庫NF)、『人間の測りまちがい』(河出文庫)などの旺盛な著書で鳴るスティーブン・グールドである。古生物学者として断続平衡進化論を唱えた。ぼくも何度か話した。強靭な進化思想の持ち主だ。以来、ドーキンスは圧倒的な賛同者にかこまれながらも、つねに危険な論争にさらされることになる。

1980年、この本が紀伊國屋書店で最初に翻訳されたとき、『生物=生存機械論』といういかめしいタイトルになっていた。原題にもサブタイトルにもない言葉だが、本書のなかではしきりに「サバイバル・マシン」(生存機械survival machine)という用語がつかわれているから、わかりやすくするつもりで編集部がおもいついたのだろう。

たしかにドーキンスは「生物は遺伝子のためのサバイバル・マシンである」とみなした。生物は遺伝子の乗り物にすぎないと言ったのだ。しかしサバイバル・マシンだなんて、まるで生物は遺伝子に操られているだけで何の意志もないクルマのようだ。だからこの機械論的な見方はひどく冷徹に映った。日本版のキャッチフレーズにもこんな文句が刷りこまれた、「われわれは遺伝子という名の利己的な存在を生き残らせるべく盲目的にプログラムされたロボットなのだ」。

このキャッチフレーズにはいくぶんまやかしが入っている。盲目的にプログラムされているのはわれわれだけではなく、地上の生物のすべてだったのである。生物のすべてが遺伝子のためのクルマかホテルにすぎなかったのである。しかし、そうだとすると生物のすべてが遺伝子のためのロボットだということになる。やっぱりこんな冷徹な見方はない。ダーウィンがそんなことを主張していたとも言いたくない。

べつだん擁護するつもりはないが、ドーキンスはこのように書いてはいない。サバイバル・マシンだとは書いたけれど、ロボットだなどとは一度も書きはしなかった。ただ、読み方によってはそうとられなくもないことを書いた。ドーキンスがこの本で一番説明したかったことは「協力はいかに進化したのか」ということなのである。遺伝子が利己的であることなど、当然すぎることなのだ。

遺伝子の利己性(gene selfishness)について、ドーキンスの説得は他説を押しのけるほどにはなはだ雄弁で、ダーウィンの「最適者生存」の論理が執拗に貫かれる。

最初は原始地球のスープのどこかに、すこぶる能動的なレプリケーター(自己複製子)が偶然に出現したのだ。いくつものレプリケーターが競いあっていたのだろうが、そのなかで最も能動的なレプリケーターが勝ちのこった。それがやがてDNAになった。この出現自体がドーキンスにいわせれば「最初の自然淘汰」だった。当初のレプリケーターはDNA配列ではなかった。RNA配列だった。RNAが自分の自己触媒機能を発揮してDNAの自立を助けた。いわゆる「RNAワールド」の先行だ。やがてその能動的なレプリケーターはDNA配列の完全コピーという仕事に徹するようになる。DNAはDNAの複製をしつづける。ドーキンスにとっては、そこからは一瀉千里だ。

DNAはデオキシリボ核酸という核酸である。この核酸はA・T・G・C(アデニン・チミン・グアニン・シトシン)という4つの塩基でできている。この塩基は化学物質でできた情報である。情報といってわかりにくいなら、遺伝情報をあらわすためのプログラムの単位である。DNAはこの4つの塩基のうちのAとT、GとCを向かい合わせのペア(塩基対)にすることを基本ルールにして、これを二重螺旋の鎖にした。鎖はヌクレオチドとよばれる。鎖を二重構造にすることで写真のポジとネガの関係のように、2本の鎖のどちらかが損傷したり離ればなれになったりしても、相補性が保たれるようにした。ドーキンスはこれを「不滅のコイル」とよんだ。

不滅という意味は、これが生命系における「新しい安定性」として、これ以降のすべての生物の安定性を保証することになるとみなせるからだ。ヘタな作家のような言いまわしだが、ドーキンスはこの本のなかで何度も「遺伝子は不死身だ」とか「遺伝子はダイヤモンドのように永遠だ」とも書いている。ただし、コピー(複製)という様式において不滅なのである。

DNAの仕事はタンパク質をつくることだ。自己構成要素としてのタンパク質だけではなくて、遺伝情報をいつどこでどのようにつくるのかというプログラムを維持するためにタンパク質をつくる。DNAはタンパク質の設計プログラムなのである。ドーキンスは「遺伝子はマスタープログラマーである」とさえ書く。ただしこのプログラマーは自分の生命の維持のための、きわめてエゴセントリックなプログラマーだ。

地球上の生物を構成しているタンパク質は100億あるとも1兆あるともいわれている。ところが、そのありとあらゆるタンパク質はわずか20種類のアミノ酸の組み合わせでできている。DNAはそのアミノ酸の組み合わせを決めている張本人なのだ。

アミノ酸の組み合わせはDNAの4つの記号(塩基)のうちの3文字で決まる。たとえば栄養ドリンク「アスパラ」で有名なアスパラギン酸というアミノ酸はGATかGACで、「味の素」で有名な調味料のグルタミン酸はGAAかGAGで決まる。この3文字の組み合わせが「コドン」である。ということはドーキンスよりもすこし謙虚にいえば、DNAはアミノ酸のコドンを決めるプログラマーなのである。

ともかくもそういうDNAが生物のすべての細胞の中にセットとして入っている。細胞は個体を構成している基本単位である。そこでドーキンスは、大半の動物たちの個体には遺伝子の保存という「目的」がそなわっていて、個体はその「目的」のためのサバイバル・マシンになっているのだと結論づけたのだった。

ドーキンスがこの本で主張したことは、自然淘汰は直接的には個体にはたらくのだろうが、間接的にはレプリケーターにもはたらいているということだった。「間接的には」というのは、まわりまわってはレプリケーターの生存にかかわってという意味だから、ドーキンスにとってはレプリケーターも自然淘汰されているということになる。

この主張は過激すぎるし、誤解もうけかねない。まるでDNAセットのひとつずつにダーウィンが笑っているように見える。そこでドーキンスは「遺伝子プール」というものを考え出して、このプールにとっての最適者戦略に幅のある自然淘汰がはたらいているというふうにした。もうひとつ、ドーキンスは工夫した。遺伝子の戦略には「遺伝子型」を保持するためのシナリオと、のちにはたらく「表現型」によって元の遺伝子を有利に導くためのシナリオとがあるのだが、その表現型が生存にふさわしい最適解を決めるための戦略を担うと考えたのだ。

この考えかたはジョン・メイナード=スミスの『進化とゲーム理論』(産業図書)に対応するもので、表現型をゲーム理論における戦略シナリオに相当させている。表現型の淘汰をナッシュ均衡や最適解を自動的に計算してくれるアルゴリズムとみなしたわけである。これはいささかずるい説明ではあるが、本書の次に執筆した『延長された表現型』(紀伊國屋書店)では、驚くべき説得力をもってこの仮説を立証しようとした。

本書には以上にかいつまんだ粗略なメッセージのほかに(いささかドーキンスを責めすぎる書きかたをしてしまったが)、もう2つほどのメッセージがかなり乱暴に強調されている。

ひとつは「ミーム」仮説の提案だ。遺伝子(gene)のスペルにあわせて模倣や記憶を“遺伝”しているかとおもわせる「ミーム」(meme)というものがありうるのではないかと言い出したのだ。ぼくはさっそくミームを「意伝子」と訳してみたが、ふつうは「文化遺伝子」というふうに解釈されている。このアイディアは画期的だった。文化が伝承されること自体は大半が了承していたことだったろうが、その伝承にミームという担い手がいて、ある種のプログラムのようなものをもっているというところが斬新だった。

しかし本書で説明されているミームは何のことやらわからないというのがぼくの正直な感想で、仮にミームが文化のレプリケーターだとしても、それが利己的であるのか、そこにDNAやRNAにあたるものがあるのかどうか、またミームがつくるアミノ酸やタンパク質が何をさしているのかは、さっぱりわからない。とはいえ、本書刊行の直後から“ミーム社会生物学”は爆発的に流行した。遺伝子がサバイバル・マシンを動かしているように、ミームはミーム・マシンとしての人間文化を動かしていると考えられるようになってしまったのである。

いまのところこの仮説を信じない者はゴマンといるものの、あえてこれをぶっこわす理論の組み立てに向かった者も、まだいない。逆にミームを学問にとりこもうという動向がしだいに高まっている。「ミーム理論」(memetics)という領域が登場して、1999年にはケンブリッジ大学のキングズ・カレッジでシンポジウムが開催され、そのオーガナイザーとなった認知科学者のロバート・アンジェはシンポジウムをまとめた『ダーウィン文化論』(産業図書)や『電子的ミーム』(未訳)を出版した。「ミーム・ジャーナル」なんて機関誌もできた。

ぼくも何度か訪れた北大の田中譲さんが設立した知識メディア研究所の英語名は「ミーム研」である。今後、ミーム理論がどこまで成長するかは、佐倉統君や長谷川眞理子さんあたりに聞いてみないことには、なんとも予測がつきにくい。

もうひとつは、あるゲーム理論が強調されたことだった。今夜とりあげた本書は紀伊國屋書店が1980年に翻訳した『生物=生存機械論』ではなくて、第2版の『利己的な遺伝子』のほうなのだが、その第2版で、新たな第12章として進化生物学者で政治学者でもあるロバート・アクセルロッドのゲーム理論によるシナリオが遺伝子の戦略の説明に役にたつという説明を加えたのである。

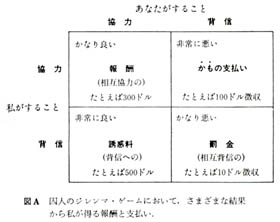

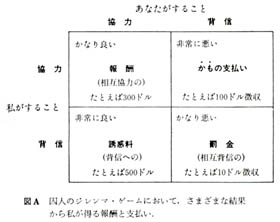

アクセルロッドのゲーム理論とは、ゲームにおける「協力」と「背信」の合理的な関係をつきつめようとしたもので、「ティット・フォー・タット」(やられたらやりかえせ)理論として知られる。TFT(Tit for Tat)と略される。ドーキンスによると、これが遺伝子戦略と似ているというのだ。

アクセルロッドの議論自体は「囚人のジレンマ」に陥らないためのシナリオとして、それなりにおもしろい。ぼくも金子郁容や澁谷恭子とこの理論を検討して、その一部を『ボランタリー経済の誕生』(実業之日本社)に紹介した。しかしながらはたしてアクセルロッドの理論と遺伝子戦略が似ているのかどうかというと、かなりあやしい。ドーキンスはきっととんでもない勇み足をしたのではないかというのが、ぼくのとりあえずの判定だが、この点についてはそもそもゲーム理論が自然や社会の何をあらわしているのかということ、また複雑系の理論が形成されていくにつれ、従来のゲーム理論にはかなりの限界があるのではないかということを検討しないと、正確な判定がつかないところなのである。

ちなみにアクセルロッドのゲーム理論は、ドーキンスに不足をつきつけているマット・リドレーの『徳の起源』(翔泳社)でもとりあげられて、批判にさらされている。

「協力」と「背信」の関係(囚人のジレンマ・ゲームの場合)

さて、冒頭に書いたドーキンスに対するグールドの波状攻撃と、そのグールドの批判に対するドーキンスの反論についてだが、この論争はさきごろのグールドの死をもって終止符が打たれたかのように見えて、いまなおいくつもの難問を21世紀の進化論にのこすことになった。アンドリュー・ブラウンの『ダーウィン・ウォーズ』(青土社)やキム・ステルレルニーの『ドーキンスvs. グールド』(ちくま学芸文庫)などという本がいまなおベストセラーになっていることに、そのことが暗示される。

2人が対決している論点はいくつかに分散するが、まとめていえばドーキンスが「進化は利己的な自然淘汰だ」と言っているのに対して、グールドが「進化は偶発的な自然淘汰を含んでいる」とみなしている点にある。2人ともダーウィン主義者であることに変わりはない。

むろんグールドはなにもかもが偶発的だと言っているのではなく、進化のある時期(たとえばカンブリア紀の爆発や中世代の恐竜の絶滅)に確定的なことがおこったことと、その後のすべての時期に遺伝子が戦略にかかわりつづけるとおもいこむことを区別しなさいと言ったのである。これが有名な「断続平衡論」になる。とくに遺伝子が個体にはたらいていると考えるのはおかしいと指摘した。せめて個体群あるいは種の系統ではたらくとすべきだというのだ。

これに対してドーキンスは遺伝子はあくまで連合して(つまり遺伝子プールとして)、生物というヴィークルを形成する競争をしつづけているという立場を崩さない。しかもその競争には「延長された表現型」による遅れた効果もあって、それをすら遺伝子は決定づけていると言う。

グールドが科学的合理性や進化ゲームだけで自然界のルールをあらわすことはできないと考えているのはあきらかだ。ドーキンスのほうは仮に科学で説明できないことがあるとしても、科学で説明できることだけを議論すべきだという徹底した科学理性主義である。これでは2人が融和するわけはない。そのうち、ダニエル・デネットのような認知科学の方面からドーキンスを支持する理論家があらわれ、グールドはこれをウルトラ・ダーウィニズムとして爆撃した。デネットはデネットで大部の『ダーウィンの危険な思想』(青土社)を著して、これに対抗した。ぼくがドーキンスとグールドの論争に飽きてきたのはこのころからだった。

最初に書いておいたように、ドーキンスの仮説は遺伝子の本質をなんらめぐるものではない。生物、とりわけ動物は利己的に動いているのか、利他的な相互作用ももっているのかという見方に決着をつけるためのものだった。ドーキンスは利己的であれば利他的な動向も派生しうると説いたのだ。だから本当は、ドーキンスの仮説は利己的遺伝子の戦略理論なのではなくて、動物の生き残りのための複合的遺伝戦略をめぐるゲーム仮説にすぎないはずなのだ。

しかし、いまや生物学の全地図に利己的遺伝子が大手を振るようになっている。このあといったいどうしようかと、一番当惑しているのはドーキンス自身ではないかとぼくは言ってみたい。

附記¶ドーキンスの著書は本書についで『延長された表現型』(紀伊国屋書店)、『ブラインド・ウォッチメーカー』(早川書房)、さらに『悪魔に仕える牧師』(早川書房)というふうに連打された。ぼくが読むかぎりは、論争のための連打という印象だ。そろそろ「ダーウィン・ウォーズ」は登場人物を変えたほうがいいだろう。ちなみにドーキンスはオックスフォード大学でニコ・ティンバーゲンに師事した動物行動学者。ニコ・ティンバーゲンの『動物のことば』(みすず書房)はぼくの学生時代の愛読書だった。ただぼくはドーキンスが嫌いなローレンツもアイブル=アイベスフェルトも愛読する。文中に紹介した図書は、アイブル=アイベスフェルト『プログラムされた人間』(平凡社)、メイナード=スミス『進化とゲーム理論』(産業図書)、ダニエル・デネット『ダーウィンの危険な思想』(青土社)、ロバート・アンジェ『ダーウィン文化論』(産業図書)、マット・リドレー『徳の起源』(翔泳社)など。