「八月某日。わが風景の大荒廃、ここに中絶す」という詩句が屹立する小野十三郎の『大海辺』と題された詩は、「半島の若者らは、みな国へかえってしまつた」と綴ったあと、次の一節になる。敗戦直後の詩だ。

又夢を見た。

豊後の国。国東郡。

百五十年昔の美しい夕焼雲だ。

その中にあなたはひとり立つてゐた。

梅園三浦。

しきりにあなたを想ふ。

小野がどういう詩人だったかは、ここでは省く。大杉栄の自由の幻覚を背負った男だった。

その小野が梅園を「しきりに想ふ」というのは、ぼくにとって意外であるとともに、さもあろうとも得心させた。小野でなくとも、男たちは日本という女を攫って梅園を想うべきである。小野はこうも書いていた、「遠い古い農業国。どうか安全に みんなそこに帰りつけますように」。

さて、以下は、ある時ある夜に、三浦梅園が生まれ育った地からさほど遠くない由布岳の麓の一室で開かれた会合に招かれて、ぼくが話したときのテープからの抄録記である。

その夜の30人ほどの会は、梅園を語るための会ではなくて、むしろ編集工学的発想について話すための場であったのだが、ぼくが勝手にその半分以上を梅園語りにした。そう思って読まれたい。この一夜を準備していただいた歯科医の阿部成善さん、建築家の辻隆司さんにお礼を申し上げたい。

もうひとつ、断っておく。今夜とりあげた『玄語』という表題をもつ書籍は、いまのところは、ない。ぼくが「千夜千冊」のためにわかりやすく『玄語』としたもので、実際に入手できるのは「日本の名著」第20巻『三浦梅園』(中央公論社)に収録され、また「日本思想大系」第41巻『三浦梅園』(岩波書店)に収録されているものをさす。了解されたい。

【講演】

こんばんは。松岡正剛です。さきほど空港から高速を通ってこちらに入りました。ちょっと蒸し暑いですね。

今夜は、おそらくは主にドイツや日本の美学を重視していられる方々が、ここ湯布院の一隅に集まっていらっしゃると聞いていますが、三浦梅園に関心をもっておられる方も少なくないと思います。専門的に研究している方もおられることでしょう。

なにしろ梅園は、ここから遠くない国東半島の二子山の麓に生まれ育って、3度にわたる短期間の旅を除いて、生涯をほとんど国東の里に送っています。宇佐や別府や湯布院にとっても馴染みの、孤高の思想家でしょう。空港からこちらにくる途中にも、その梅園の里が緑の中に映えて、高速道路の向こうのほうに見えますね。いまの安岐町、昔は杵築藩でした。

その梅園の里を、私はこれまで3度ほど訪れました。そこで驚いたことがあるのですが、旧宅には梅園が書き写した『和漢朗詠集』(158夜)があるんです。13歳のころの筆写です。これはびっくりした。このことは実に梅園の思想を暗示しているんです。

御存知のように、『和漢朗詠集』というのは藤原公任が編集して、これを行成があらゆる書体を書き分けた美しいもので、漢詩と和歌を交互に、かつアクロバティックに並べた王朝ヒットソング集です。いわば漢詩と和歌を半々にブラウジングして、カット&ペーストをしている。

この、半々の情報を別々のところから持ってきて、うまく並べるというところが、梅園の哲学にも関係するところで、それはまた、私の趣向とも深く関連してくるところなんです。梅園がそういうものを13歳のころに書写していたのには、驚きましたね。

さて、今夜お集まりの方々のなかには、私の事務所が以前に毎月発送していた「半巡通信」という小冊子を読んでいただいていた方がおられるように聞いています。

それでお話しするのですが、いったい、この「半巡」というのはどういう意味なのかと、しばしば訊かれます。

この小冊子は、実は最初のうちは「一到半巡通信」と名付けていたのですが、これでは意味がわからない、何のこっちゃと言われてました(笑)。そこで「一到」を取って、ちょっと短くしたのですが、やっぱり意味がわからない(笑)。

「半巡」というのは文字通り、やっと半分くらい巡ってきたという意味です。旅の途中とか、「いつだって折返し点」というようなところでしょうか。まあ、「半ちく」とか「半ちらけ」という意味もある(笑)。なんとか全体に向かって一到しようとしても、まだやっとこさっとこ半分くらいのところにいるという意味です。どっちにせよ、これじゃ、誰にもわかりっこないですね(笑)。

なぜそんな言葉をタイトルに選んだかというと、私は、この「半」という文字がそうとうに好きなんです。そもそも「半」という見方にもたいへんに関心がある。

何かを半分、半分というふうにどんどん切っていくと、いつかは究極の最小性に達します。紙も半切(はんせつ)とか半截(はんさい)といいますが、その紙を半分、半分と切っていくと、それはついには仏教にいう「微塵」というものになる。半分というのは、そういう方法をもっています。

全部じゃなくて半分をめざすのが、かえって何かを見させてくれるんですね。「半」があるから、「全」の手掛かりもある。半球とか半期とかともいいますね。半径という言い方もおもしろい。

逆にまた、うまく半分を重ねていけばそれまで見えていなかった「元のもの」や「新しいもの」に達するかもしれません。半分にはそれを半分にした前の姿、つまり元の情報があるわけです。「半」にはそんな未萌の可能性があるように思うんです。

そのように思えるのは、どうも人間の最初の行為のひとつに、何かを「半分にする」という切断的な思考が先駆していたからではないかと思います。

幼児も子供も、おそらく最初におぼえる数の観念は「半分」なのではないでしょうか。ドーナッツやチョコレートを兄弟で半分っこする、一つだけ残ったミカンを半分っこする。

私も、母から「お兄ちゃんなんだから、半分を敬子にあげなさい」とよく言われました。それをすると、「セイゴオ、えらいわね」と褒められる。ま、仕方なくやっていたわけですけどね(笑)。しかしながら岡潔さん(947夜)ではないですけれど、子供というのはひょっとしたら、まず「半分」がわかって、そのあとにやっと自然数の「一」を知るようになるのではないか。そんな感じがします。

ひるがえってみると、私の編集文化や編集工学の発想や着想には、この「半」と、そして「対」(つい)という考え方がいつも動いていました。「半」と「対」は似ているようですが、「対」というのは、半と半とが互いに相い並んだ状態で、何かと何かで一組になっている状態のことです。

この一組、あるいは一対は、私の見方ではそれ自体で「一つ」なんですね。もともとは別々の二つが寄り添ったり、並んだり、重なったのかもしれないが、それで一つになっている以上、それは一つのものとして見たほうがいい。

ということは、半と半とで「一」になるわけで、一対にはいつも半と半とがあるということです。いいかえれば、どんな一つのことを見ても、そこには何かの半と半とがやってきていると見るとおもしろいということです。

たとえば「中途半端」という言葉がありますね。あれはまさに物事を半ちらけでほったらかしにするということで、もっぱら非難のときに使う言葉なんでしょうが、この「半端」をそのままにしないで、むしろその「中途」のアドレスをもって活用したらどうか。私はそういうことを考えるんです。

誰にだって、人生や仕事のなかでは、いくつもの中途半端があるわけでしょう。私が子供のころからほったらかしにした工作やノートといったら、もう無数に近い(笑)。隠していたって、みなさんも中途半端をたくさんもっている。それを、なにもかも中途半端で終わったからといって放っておくのは、おかしいですよ。もったいない。

それより、その半端をきちんと見極めて、これを別の半端とつなげていったって、いいんです。

編集というのはそうことを無視しない。半端をちゃんと見る。そうすると、Aの半端とBの半端が合わさって、新たな一対になるということだってあるわけです。

私は高校時代に四則演算器を作りたくて、中途半端に終わりました。それから教会に通って神のことを考えようとしたけれど、これも途中で放置したままでしたし、一方、禅に関心をもって鎌倉の寺々に行ってみましたが、これも中途半端。大学ではマルクスや革命のことを夢想し、また、幾何学や量子力学や数学の本を漁っていた。でも、それらはべつだん専門課程でやったわけではないし、みんな中途半端です。

そういうものがいっぱいあった。あったのですが、『遊』という雑誌をつくるとき、これらの断片や破片や半端を、新しい紙の上においていろいろ引っくり返したり、ちょっと折ったりして、組み合わせてみたのです。

そうすると、たとえば物理学と民俗学のようなまったく異質なものが、それが断片で半端であるがゆえに、ちょっとずつ繋がってくる。関係しあってくるんですね。

私はそういう作業に熱中することを「遊学」とか「編集工学」と名付けたのですが、これはキリなくおもしろかった。それから20年以上もたって、たとえば『花鳥風月の科学』という本を書くことになりましたが、それはそのときの物理学と民俗学が対角線上で出会ったときの、パッと走った光の軌跡のようなものにもとづいているわけです。

分合円一合

さて、そんな私の半ちらけな話はともかくとして、実は、三浦梅園という人は、この「対」や「一対」という考え方を徹底的に、かつ形而上学的に、また知覚と知識の関係をフルバージョンで駆使した人だったのです。まあ、編集工学の曾祖父のようなものです(笑)。

梅園は、その一対を「一、一」というふうに呼んで、それを自然や世界や社会の基本の概念単位にしています。この「一、一」という見方がとてもおもしろいんですね。天・地、気・物、円・方、性・体など、あるいは動静、清濁・没露、分合・反比など、まことに多くの概念や名辞を、それぞれ「一、一」というふうに対比させ、その一対を情報の基本単位にしたわけです。

そして、そうした一対をいくつも組み合わせていくこと、関係づけていくことを、「条理」と名付けた。どこかから「一、一」がやってきて、それを新たな条理としての「一」とみなすという見方です。けれども、その新たな「一」は単なる一それ自体ではなくて、「一、一」が合わさった合一としての一である。一の中に「一、一」があるんです。その「一、一」は対同して「2」になるのではなく、新たな「一」を形成するというんです。

それがいくつも組み合わさって発展していく。というのは、「一、一」が新たな合一としての一になると、その一がまた新たな一対の片割れを求めて、次の合一のための半分の役割をはたしていくからです。そうすると、それがまた次の合一の半分になる‥‥。そういうふうに組合わさって発展していくということです。

つまり、「一即一、一」また「一、一即一」といふうに概念が殖えながら、かつ、それぞれがみごとに関連しあっていくんですね。

本神天神円一合

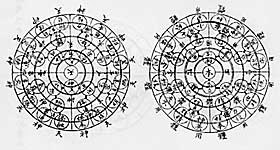

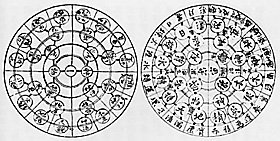

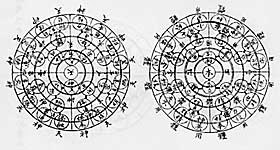

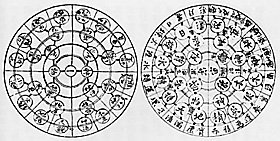

ご承知のように、梅園はこの一対の概念が次々に増殖し、相互に関連しあっていく関係を円の中に書きこんだ図にしています。いわゆる「玄語図」といわれているものですが、この図がすさまじい。

自然・世界・社会・知覚・思索等々をめぐったありとあらゆる概念が、数えたことはありませんが、百図、二百図、三百図という円相円環図となって、それぞれ照応しあっているのです。しかも、これらの図はときに一枚の紙の裏表に描かれた関係になっている。

梅園はこういうような、一対の概念が次に一対を生み出していくような見方を「反観合一」と名付けます。

反観合一なんて、難解きわまりなさそうな熟語ですが、梅園自身は『玄語』例旨の冒頭に、「分かれて相い反し、合して一となる」というふうに、ずばり説明しています。

そう言われても何だかわからないのですが(笑)、これは物事を根本で見るには、物が物を観るようにしなさいということです。そうすれば、その物を見た観点が、別の物の見方を反映させる観点と対応していくだろうというのです。これはまた、あとで説明します。

ともかくもこういう梅園の見方には、「一、一」には「一即多」あるいは「多即一」が含まれながら見えてくるという思想があらわれていますね。

こうした梅園の哲学や思想は、「条理学」とか、「反観合一の条理学」などとよばれます。「条理」というのは孟子に出てくる言葉ですが、「条」は木の枝のこと、「理」はその筋をつくっている考え方の理脈のことです。

三浦梅園が「一、一」を条理の単位とした「反観合一の条理学」を独自に樹立しようとしたことは、まったく誰も思いつかなかったことでした。

梅園は当初は、これを中国の陰陽思想や易のシステムや儒学をヒントにして思いつくのですが、あとでも言いますように、それにとどまるものではなかったと思います。もっと豊饒な思想的背景をもっていた。しかしこんなことをいうと、ちょっとおこがましいのですけれど、きっと梅園もどこかで、「半分、半分」というふうに物事を見ていったのではないかということを想像させます。さきほど紹介した『和漢朗詠集』を13歳で書き写したということも、なにかそういう発想を早くからしていたのではないかと思われるのですね。

ちなみに、私自身は「半」と「対」と、そして「一つ」と「三つ」ということ、および「べつ」と「ほか」ということに関心をもっていて(979夜)、それらを組み合わせて編集工学に使ってきたのですが、梅園は徹底して「対」と、その組み合わせのみを駆使します。「三つ」は使わない。

この「三つ」を使わないというところも、梅園独自の信念にもとづいていたところです。梅園が初期に依拠した陰陽哲学では二分法が占め、五行哲学では三分法がつかわれているのですが、梅園は五行を排して、陰陽的な「一、一」の構想に徹したということなんですね。

ということで、今夜は私としては初めて三浦梅園についてお話しする記念の夜になったわけです。これまで折にふれ、少しずつは梅園にふれてきたのですが、まとまってというか、勝手にというか、ともかく梅園を気分よくお話ししているのは、これが最初です。

では、なぜ私がこういうぐあいに梅園に関心をもったかというと、ちょっとした事情がありました。少し、そのことをお話ししておきます。そのほうが梅園に不案内の方に入っていただくのに、わかりやすいと思います。

私が梅園を知ったのは内藤湖南によっています。湖南は支那文化論と日本文化論を比較した人で、私はなけなしのお金をはたいて、湖南の全集を買ってそれを読んでいたんです。父親が23歳のときに大きな借財を残して死んだあとのことでした。

その湖南全集第1巻のなかに『近世文学史論』というのがあって、文学史といいながら、実は江戸期の儒学、国学、医学、地理学のほとんど全貌の思想史を縷々書いているんですが、そこで、江戸300年間で創見発見の説をなしたるものは、ただ富永仲基の『出定後語』と三浦梅園の『三語』と山片蟠桃の『夢の代』の三書のみ、と言っているんですね。これにびっくりしました。

だいたい3人とも、どういう人だかわからない(笑)。名前を聞いたこともなければ、その著作が何を思想したかも知らない。日本人って、日本のことをほとんど知らないですからね(笑)。とくに日本の近世までの思想なんて、まったく知らない。私もそうでした。

でも、湖南にそこまで言われると気になります。いったいどういうんだろう? なんだか未知の珠玉にめぐりあうような胸の高まりもある。でも、これは困りました。どうやって知ればいいかということですね。けれども、困ったからこそ、そこに入っていけました。

ちょっと余談になりますが、もともと私には誰が何を推挙したかということを、とても重視するところがあります。学校の先生が推挙するものに関心をもち、著者が書物のなかで何かを推挙しているなら、まずはその推挙に従ってみる。そういうところがあるんです。ただし、信頼したい人の推挙じゃなければダメです。

さらに、いったんその人を信頼したのなら、どこまでもその人の推挙の先を追うとも決めていました。途中で変更など、絶対にしない。世間にはよく、あいつはもうダメだよとか、あいつは変節してしまったなというふうに言うことが多いのですが、あれはいけません。いったん信頼した者に対しては、こういうことは言わない。信頼はあくまで信頼であって、そんなエラソーなことを言わなくとも、充分に自分の思索や表現の変化や冒険をおこせるのですから、「そこへの従事」と「そこからの推挙」は切り離さないようにしてきたのです。

それに、仮にダメになったり変節したりした人があっても、その人が他者を推挙する目はそんなに曇っていないことが、けっこう、多いものなのです。逆に、そういう人が何かを非難していたり、誰かに文句をつけているばあいは、これはかなり疑ったほうがいい(笑)。

ということで、私は内藤湖南に関心があって、この人が空海や道教や水墨画について卓見をもっていることを尊敬していましたから、その湖南が仲基・梅園・蟠桃の3人を絞って推挙していること、それも決定的な称賛を与えているのは、見逃せません。

それで仲基・梅園・蟠桃のほうへ行こうとするのですが、仲基・蟠桃は本があって読めるのに、梅園はまったく手に入らない。大正元年に刊行された『梅園全集』というものがあるのですが、これがまったく図書館にない。東大だけにある。梅園の生涯や思想の案内は、田口正治さんが吉川弘文館の人物叢書に『三浦梅園』を書いたばかりで、それで概略はわかるのですが、でも文章が読めない。ちなみに、この田口さんは梅園の血筋をひく大分県の方です。しばらく大分大学の教授をされていた。

それであきらめていたら、湯川秀樹さんが総合誌などで「三浦梅園は天才だ」と言い出したんですね。梅園だけでなく、空海も天才だと言い出した。これも驚きました。でも、物理学者がこういうことをちゃんと言うのは、いいですね。

私は湯川さんにも私淑していて、出掛けていったり、手紙を出したりすることができたので、あるとき梅園のことを聞きました。そうしたら三枝博音さんのものを読んだらどうやと言われた。

三枝博音については『遊学』に「日本イデオロギーの密林」と題してその業績に簡単にふれておいたので、それを読んでいただくといいのですが、日本の唯物論哲学をほりおこし、日本の技術哲学の原型をさぐった人です。

それだけではなく日本文化について根本的な語り方を復活させようとした人だった。たとえば「日本的なるもの」という言い方を、最近は“日本特殊性論”だといって詰ったり自虐する傾向があるのですが、三枝は、まずもっと「日本的とは何か」と問わないで、いったいどのように普遍性に到達できるものかと言ったりしていた。

敗戦後には鎌倉の光明寺を仮校舎にして、「鎌倉アカデミア」という“文化の学校”を林達夫とともにおこしたりもしています。芥川龍之介と宮沢賢治のちょうどあいだに入る世代の科学哲学者であって、教育者ですね。

その三枝博音は、そもそも処女論文が相対性理論の哲学化を試みたものなので、湯川さんも尊敬していたわけです。たしか日本科学史学会の初代会長もしたんだと思います。それでまた、なけなしのお金をはたいて(笑)、今度は中央公論社が出していた三枝博音の著作集をしばらく読んだんですね。

そこには梅園の哲学について、実に詳細な検討と案内と分析がありました。『玄語』の訓読書き下しも入っていた。これはすごかった。貪り読みました。

加えて、この著作集には仲基・梅園・蟠桃はむろんのこと、貝原益軒・荻生徂徠・皆川淇園・鎌田柳弘・安藤昌益‥‥、みんな書いてある。それもけっこう詳しいんです。のみならず、その系譜が中江兆民・幸徳秋水・河上肇・戸坂潤というふうに、近現代のほうへアームをしっかり伸ばしている。

私はそれ以前から戸坂潤をよく読んでいたので、この三枝の系譜学は理解しやすいものでした。そして、その図形配置のなかで安心して梅園に入っていった。渇ききった喉を潤すように、それを読んだものです。三枝博音は岩波文庫でも『三浦梅園集』を編集しましたが、これはとっくに絶版になっています。

ついで、1971年くらいだったと思いますが、梅園研究の専門家の高橋正和さんが、筑摩の「日本の思想」シリーズに『玄語』本宗篇の口語訳を発表した。高橋さんは、明徳出版社から『三浦梅園』を、ぺりかん社から『三浦梅園の思想』も出された研究者です。国士館の先生でした。

その後、工作舎を仮の拠点にして「梅園研究会」が開かれます。これは高橋正和さんの推薦で開いたもので、少しずつ梅園を読む日々が続きます。のちに編集工学研究所にもいたことがある岡田啓司君が世話役だった。

この研究会は三枝博音このかた、梅園の条理学を「弁証法として読む」という見方が驀進していたのですが、それをさておき、ともかくまっすぐに読んでみようという姿勢によったもので、いろいろ示唆されました。

やがて数年をへて、ついに「日本の名著」と「日本古典大系」にあいついで『玄語』などが入集することになって、いよいよ本格的な梅園ブームが始まっていくんですね。「日本の名著」は中国思想に詳しい山田慶児さんが力作の解説を載せていて、そこには群論への言及などもあって話題になりましたね。

岩波のものはずっと待ちに待っていたのですが、なんとこの大系シリーズの最終配本でした。待ちどおしいものって、最後にやってくるんですね(笑)。

ざっとこういうふうに梅園に入っていったのですが、私の梅園の読み方はいつもちょっとずつ変化しています。

だいたい梅園という人はとてつもなく独創的なので、こちらの理解もアレクサンドライトの光の屈折のように変化する。今夜は、その変化しつづけた梅園についての見方をごちゃごちゃにしてお話ししているわけです。

梅園がそのように独創的になったについては、梅園が生きた時代も関係しています。梅園がどういう時代にいたのかということを、ちょっと述べておきます。

梅園は享保8年(1713)に生まれて、寛政元年(1789)に67歳で没しています。これはどういう時代だったかというと、本居宣長とまったく同時代です。梅園が上で、7歳ちがい。宣長と平賀源内は3つちがいですから、梅園・源内・宣長はそれぞれまったく別の思想や表現をした人ではあるけれど、まさに同時代を共有したんですね。

この時代は元禄・享保と文化文政のあいだにはさまって、最近はとみに注目されている宝暦・明和・安永・天明の時代、すなわち「宝天文化」といわれている時代にあたります。宝暦と天明の頭文字をとった名称ですね。

梅園を語るには、この宝天文化の思想の多様性と独自性とが勘定に入っているほうがいいと思います。この時代は、日本儒学と国学と蘭学(洋学)と、そして懐徳堂の時代なのです。

たとえば梅園は少年のころ、杵築藩の儒者の綾部絅斎と藤田順則に師事をしたのですが、この絅斎という人は伊藤仁斎の門下の北村篤所と、その仁斎の子の東涯に学んでいる。そのうえ室鳩巣や服部南郭とも交友しています。順則もやはり東涯の門に学んだ人です。

若い梅園は、こういう日本儒学の台頭期の流れをうけた人に学んでいたんです。

また、この絅斎の子に、江戸の天文学者として日蝕を正確に予測して世間を瞠目させた麻田剛立がいるのですが、梅園は剛立とはかなり親しくして、つねに洋学を吸収していた。のちに梅園がティコ・ブラーエの天文学に傾倒するのは、このせいです。

その剛立が脱藩して身を寄せた大坂の懐徳堂は、私が大好きな私塾ですが、中井竹山・中井履軒の兄弟がおこしたもので、そこに内藤湖南が梅園とともに絶賛した富永仲基や山片蟠桃が学んでいたのです。梅園は中井兄弟とも文通をしていますね。

このほか、この時代は京都では文人ネットワークが花開き、大雅・蕪村・頼山陽が、江戸では浮世絵がぞくぞく開花しています。いろいろ見てみると、この宝天文化の思想者や表現者やネットワーカーたちは、いずれも独創に富んでいるんですね。

こういう多様多彩な創意に富んだ時代に生きた三浦梅園が、独力で『玄語』『贅語』『敢語』の、いわゆる「三語」を書き著したわけです。

いったい『玄語』『贅語』『敢語』って、何なのでしょうね。このタイトルは言語論とか言語哲学書のようにも見えるのですが、ある意味では、そうだと思います。言語哲学というものをどう見るかによりますが、空海の『声字実相義』や『吽字義』が言語哲学であり(950夜)、ウンベルト・エーコのエッセイが言語哲学であるとすれば(241夜)、梅園の思索と表現の結果もまさに言語哲学です。

ただし、梅園の言語は漢字一字ずつの概念が相関関係をもって、一対を単位にしながら図に表示されることをもって、その究極の姿をあらわしたわけですから、まことにユニークな言語哲学の図解と解説でした。むしろ今日のコンピュータ思考の中で生じた言語システム哲学という印象さえ、あります。実際にも、梅園の思考は人工言語システムの確立をめざしていたというふうにもいえるんじゃないかと思います。

私はかつて「朝日ジャーナル」に、梅園をめぐった「江戸の人工知能」というエッセイを、『遊学』には「人工言語のための条理学」を書いたものでした。

しかし、梅園の思想を最初から言語哲学としてしまったのでは、やはりちょっと見誤るでしょう。そもそも梅園自身がわざわざ「条理」というふうに名付けているのですから、それは言語哲学そのものではないのだし、それがどういうものであったか、それがなぜ独自独得のものになったかということが重要です。

しかも、梅園はこの着想から「三語」の構想と表現方法を獲得するにいたるまでは、実にさまざまな探索をしているのです。だいたい、なぜ『玄語』というふうに「玄」という言葉を使ったのか。これも変わったネーミングですからね。

そこで、梅園が何に影響をうけたか、どんな書物を参照していたかということをお話ししておきます。

梅園には22歳のときからつけている読書ノートがあります。『浦子手記』というのですが、こういうものを丹念につけているところは、宣長に似ています。宣長も70年近い日記を綴っていますよね。

その『浦子手記』によると、梅園はやはりいろいろのものを読んでいる。四書五経や老子や荘子(726夜)は当然だろうとして、そのほか『倶舎論』をはじめとする仏教書も多いし、緯書にも目を通している。私はタオイズム(道教系)の学習に傾倒していたというふうにも見ています。それから梅園の根底には「気の哲学」があるのですが、当然でしょうが、宋学、すなわち朱子学関係の書物をかなり読みこんでいる。

やや歳がいってからですが、『墨子』や『伝習録』も読んでますね。日本の儒学のものは、徂徠の『弁名』や太宰春台の『経済録』なんかを40歳前後に読んでます。

そうしたなかで、とくに若いころの読書では、自然哲学系の『准南子』『周易参同契』『天経或問』などを熱心に読んでいるのが目立ちます。これらは梅園の当初の宇宙観や世界観に大きな影響をもたらしたもので、『准南子』は「気」を中核においた百科全書、『周易参同契』は易の解説書、『天経或問』は明末のイエズス会士が伝えた西洋天文学の紹介書で、游藝のものです。

この『天経或問』は中国でよりも日本でよく閲覧されたもので、西川如見が復刻しました。梅園はこれを徹底して読んだ。プトレマイオスの天動説による宇宙構造構想も、ティコ・ブラーエの天文学もこれで学んだのでしょう。

ともかくも、こうした青年期の読書によって、またそこに親友の麻田剛立の影響と刺激もあって、梅園は、今日でいう天体フリークになったのではないかと思います。

私の好きな稲垣足穂(879夜)も青年期に天体フリークになって、『宇宙論入門』という一冊を書いたのですが、その足穂さんが言っていたことには、「ぼくは、人間の幾何学的な精神というものは、青少年期の天体嗜好症をどのくらい継続できるかということやと思いますな」ということでした。

梅園もきっとこの天体嗜好症を引っぱりつづけたのでしょう。だって、梅園の条理学はたいそうコズミックで幾何学的なのですからね。

しかも、ちょうど稲垣足穂が初期の『宇宙論入門』を、『遠方では時計が遅れる』に、それを『ロバチェフスキー空間を旋りて』へ、さらには『僕のユリーカ』にするというふうに書き直しつづけて、その天体感覚を数々の生活感覚にまで及ばせていったように、梅園も、この天体構造への執着を次々に拡張し、精緻化して、条理学に磨きをかけていったのです。

だいたい梅園は、自分でそう言っているのですが、23年間にわたって、なんと23回も『玄語』を書きなおしつづけたそうです。

では、『玄語』にはなぜ「玄」という言葉(文字)がついているのかということです。

またまた余談から入りますが(笑)、実は、私は俳号を「玄月」といいます。玄月というのは、お月さまが欠けていってなくなって新月になっても、まだそこに黒い形を残している月のことをいいます。玄というのは、そういうちょっと赤みがかかった黒い色のことなんですね。まあ、消えかかっているのに、まだ未練をもっている(笑)。

染色でいいますと、濃い赤みの染料で何度も何度も白生地を染めていくと、ものすごく深い黒になっていくのですけれど、あの色です。この「玄」を古代中国はたいへん重視した。もともとは老子の思想のことです。

中国では物事や現象の究極をよく「太極」といいますが、これは北極星のように天空で動かぬ方点のことをいいます。これをめぐって北斗七星が動く。太極はつまり、天の中心です。そこに風水思想などが加わって、天帝や天子は太極としての北方にいて、顔を南に向けているとも考えられました。これをよく「天子、南面す」と言いますね。

こうして、北方に幻想的に設定されたのが玄武です。これは宇宙亀です。それから東方に青竜、西方に白虎、南方に朱雀が想定された。四方の幻獣ですが、これらは古代中国の天円地方という宇宙観の色も決めている。北が黒で、東が青で、南が赤、西が白、です。これは相撲の黒房・青房・赤房・白房にも使われていますよね。

しかし、それとともにこの四方およびそのあいだのすべての方位には、色だけではなく、星宿や季節や物質などがことこまかに配当されているんです。そういうすべての情報配当の元締めが太極であって、「玄」なんです。

こういうふうに、北方の黒としての「玄」は非常に重視されたのですが、そのため、思想や世界観のなかで最も深まるものを「玄学」というふうに呼ぶようになります。さらに「玄のまた玄」というふうに、さらに深い思想を求める傾向が出てきた。入唐した空海は、この玄学をかなり追いかけていました。

梅園が自分の思想の構想を提示することになった著書を『玄語』というふうに名付けたのには、こうした背景があると私は思っています。つまり、これはタオイズムなんです。タオというのは「道」のことです。中国語では鼻にかかってダオというふうに発音します。

そのタオが古代中国哲学の根本にあるんですね。すなわち太極としてのタオ。そのことを老子は、こう言っています。「道(タオ)が何かということは、容易には語れない。そこに名をつけたとしても、その名が根本を示しているかどうかはわからない。しかし、そのような根本を示そうとした名のうちに、何か同じものを思想しているものがあれば、それが玄というものだろう」というふうに。これはまさに『玄語』に流れている思想をあらわしていますね。

さて、われわれ日本人は、陰陽思想というのをなんとなく知っています。宇宙や世界には陰と陽の二気があって、これがいろいろ組み合わさって物事や現象を生んでいるという考え方です。その陰陽のパターンにもとづいて「易」の象なども決まっている。

これはどういうことかというと、タオイズムでは、タオは宇宙や世界のもともとの「気」にもあたるものなんです。つまり「元気」です。ですから、タオは太極としての道であって、その道の根本は元気というもので、その玄妙なるところから陰陽の二気が出てくる。こういうふうになっている。

梅園はこうした老荘思想、タオイズム、陰陽哲学、易の見方を背景に『玄語』を組み立てたんですね。

ところで、河上肇という経済学者が明治・大正・昭和初期に名を馳せていたことはご存知だと思います。これまたすごい人で、『貧乏物語』が有名ですね。中国語にも翻訳されて、毛沢東たちにも影響を与えたといわれます。

その河上肇は、実は内藤湖南につづいて梅園に注目した人でした。しかもその注目は梅園のもうひとつの画期的な業績である経済思想に向けられていた。梅園には『価原』という著書があるんですが、そこには近代の経済学を予告するものがあるというんです。

私はそのへんはちゃんと読んでいないのでわからないのですが、河上によるとグレシャムの法則なんかはとっくに見抜いていたという。

実は梅園は杵築藩の上田養伯に、「豊年豊作のときでも穀物の値段が高くなって、藩民の生活が苦しくなるのはどうしてか」というような疑問をぶつけられていたんですね。それでいろいろ考えて、これは穀物の量に原因があるのではなくて、もともとは金銀の産出や流通の量に関係があるんじゃないかということを回答したんです。それが『価原』で、いっときマルクスの『資本論』を100年以上先駆したともいわれたことがあります。

それで河上は、これがまた興味深いのですが、『三浦梅園の価原及び本居宣長の玉くしげ別本に見られる貨幣論』を書いて、梅園と宣長の貨幣論を比較し、その先駆性を称えているんです。ぶったまげますね。やっぱりこういうことを見抜ける人はいるんですよ。それも梅園と宣長を一緒に束ねて、ね。

それについては、ここではこれ以上ふれませんが、その河上が自分の息子たちに、長男には「黄鶴」と、次男には「玄鶴」と名付けているんです。タオそのものの名前です。これはあきらかに河上のようなモダーンな経済哲学を追求した思想家にも、タオっぽい「玄学」や「玄のまた玄」が生きていたことを暗示しています。私はこっちの河上の感覚にも興味をおぼえるんです。

以上、ここまで、あらかたの前提的なことをお話ししてきましたので、このへんで梅園の「反観合一の条理学」のエッセンシャルなところを、私なりに解説しておきたいと思います。

結局、条理学というのはその基本は概念分類なんですね。分類なんですが、梅園の分類法は分類することによって、そこに相互関係が稠密になって、そこから新たな世界像が出現してくる、新たな認識方法が創発してくる、そういうものになっているんです。分類というのはフィックスするものなのですが、そうではなく、分類が次から次々に動いていけるんです。

そこに梅園の条理学の特色がある。「日本の名著」で長大な解説をお書きになった山田慶児さんも指摘しておられるのですが、この特色が一定の量に達しているところが、膨大な知的な作業を保証してもいるんです。

そもそも概念には内包性と外延性というものがあります。内包性というのは概念が内にもっている意味に向かっていて、外延性というのはその概念が指示する対象のほうに向かっています。

ある概念を規定しようとするとき、内包性から規定するか、外延性で規定するかは、まったく異なった方法を使います。それなのに内包的に規定された概念と外延的に規定された外延とは、使っているうちにどんどん出自を失っていく。

たとえば「星」という概念は、その内包性としてはガスの集塊とか重力値とか元素比較とか、そのほかさまざまな構成内容によって規定することができます。一方、外延的に名付けられた星には、シリウスとか準星とか明けの明星とか彗星いう名がついている。このうち準星は「星っぽい」ということで名付けられたものですが、必ずしも内包的には星とはいえないし、彗星も内包としての星じゃない。けれども、これらは一緒くたに星になっているわけです。

梅園はここに疑問をもったのです。何かの概念は本物で、何かの概念は派生するもので、何かの概念は、きっとその派生の派生なのではないか。

しかし、それを整理したりオーダーをつけるには、いったいどこから手をつければいいか。こうして梅園の推理作業が始まったのです。

梅園はこう考えます。宇宙における全現象は陰陽二気にあたる根幹で生じたのだろうから、その当初のところには概念の最初の一対があったはずだ。それならその最初の一対を決めればスタートが切れるのではないか。こういう感じだろうと思います。

そこで梅園は、これを「気-物」と考えてみた。そして、そこからいろいろの派生する一対を配当してみたのです。ところが、そうしていくと、すべてはピラミッド構造かツリー構造になってしまう。どうもそれでは示せない。「気-物」もあるけれど、「天-地」や「精-神」からスタートを切るものもあるわけです。

では、対概念を次々にツリー状にぶらさげるということをやめると、今度はいろいろな一対構造がヨコに並列してしまう。それでは広がりすぎます。互いに関係しあわない。

しかし、ここで梅園はあきらめなかったんですね。それぞれの一対派生モデルをつくっておいて、その「中途」のアドレスと、「半端」のセマンティクスを点検し、突き合わせていったんです。こうしてよくよく注意して調べてみると、どこかの段階(中途)で一対に分配された概念の片方(半)が、ツリーが進んだどこかの段階(中途)で生じた一対の片方に当たるばあいもあることに気がつきます。そういうものが、いっぱいある。

これはツリーライクな構造では示せません。並列ツリー構造でも示せない。コンピュータならまだしも3次元表示と、運動プロセスや遷移プロセスを加えた表示が可能かもしれませんが、400年近く前の江戸ではそれはできません。

もうひとつ気がついたことがあった。それは、概念それ自体の関係性とともに、それとはべつに、思考的概念があるということです。たとえば、数学でいえば演繹と帰納とか、微分と積分とか。

こういう言葉は、思考方法をあらわしている。そうだとすると、これはこれでべつに扱ったほうがいいわけです。それで、梅園はこの中核に「理」と「故」の一対をおくんです。「理-故」というのは、現象概念ではなく、思考概念ですからね。これを新たに組みこんでいくように試みたのです。

しかしそれにしても、こんなにいろいろな方向と流れをもった対概念たちを関連づけるにはどうしたらいいか。これは難問ですよね。

無題、概念がうまく整理されておらず、梅園の苦心のあとがみられる。

こうして着想したのが、円相的表示なのです。梅園は同心円を思いついたんですね。その同心円も対概念の情報性によって一重にも三重にも、またその中での分岐ももてるようにした。

しかも円構造は、それぞれが同じディグリーをもたないようにしたんですね。メトリックも異なるようにした。ということは、一枚一枚の円は基本単位としては、完全な概念的対構造の自結モデルとして機能しているのですが、そのモデルが他の円相の一部に組こまれると、みごとに動き出す。そういうふうにした。

この方法で試みてみると、驚くべきことも発見できます。それは、一枚の玄語図であらわした概念派生図は、そのまままったく別の玄語図の一部に代入できるだけでなく、そこにはいくつもの“概念運動”が見えてくるということです。こうして一枚の図がモデルとなって、他のモデルの部分を拡張したり収縮させているということになるというような、きわめてユニークな見方が可能になってきたのです。

いったいどうやってこんな独創的なアイディアを開花させていったのかと思いますが、おそらく梅園には、今日でいうクラスとメンバーといった集合論的な発想はかなり早期に思いついていたのだと思います。むしろそれを超えて、概念が互いに動きまわるリンク構造さえ思いついていたのではないでしょうか。

もうひとつ、付け加えておきたいのは、梅園の条理学やその図示システムは、バイナリーなデジタル思考を先取りしていたということと、その一方で、デジタル表示の限界を超えようとしていたことです。

条理がデジタル的だというのは、「一、一」の対が動くわけですから、ここは「0、1」のバイナリーな対応に似たものがあるわけですね。これはウィルヘルム・ライプニッツが「易」をヒントに2進法を

“発見” したということにも匹敵して、大いに注目されるべきでしょう。

しかし一方、梅園は「0、1」は思考の計算には役立つが、表示や表現にはちょっと合わないと見抜いていたように思います。デジタル思考はすぐれて選択的で、また排除的なのですが、そのかわり再帰性や途中参入性をもちませんからね。

こういうところも、梅園の工夫のすごかったところだと思います。

「連環図」

ところで、梅園の「三語」は『玄語』のほかに『贅語』と『敢語』というのがあるのですが、これは何かというと、これまた驚かされるのですが、『贅語』は『玄語』を成立させている思想の引用文を巧みに構成したものなんです。

梅園は『玄語』にはいっさい引用をしていないんですね。独自の言葉でどんどん書いている。造語もいっぱい出てくる。だから、わかりやすいかわかりにくいかはべつとして、何にも迷わずその中に入っていける。

これに対して『贅語』はその『玄語』の思想の典拠引用のデータベースにあたっていて、しかもすばらしいディレクトリーがついているんです。仮に『玄語』が意味論理の提示そのもののシステム表示であるとしたら、『贅語』はその意味作用の背景の全文検索が可能になっているわけです。これは、参りますよねえ(笑)。

一方、『敢語』というのは文字どおりは「敢えての書」ということですから、これは『玄語』を使っていくときの心得になっている。いわばルールブックであり、その活用にあたっての倫理や道徳を書いているんです。こりゃまた、驚きますね(笑)。

まあ、今夜はこれ以上の類推をすることは控えておきますが、このような三浦梅園にエンジニアリングの発想と計画がなかったとは、もはやいいきれないと思います。三浦梅園という人は、やっぱり編集工学の曾祖父か、そうでなかったらその大叔父だったのではないでしょうか(笑)。

最後に、この話の最初で、梅園は生涯に3度だけ国東を離れて旅をしたと言いましたが、このうちの2回は長崎と伊勢参宮でした。これはまことに象徴的なことで、この時代に特有な伊勢信仰と洋学趣味があらわれているように、私は思います。

日本のエンジニアは、もし現状が閉塞しているのなら、欧米という長崎もいいのですが、そろそろ一度は本物の伊勢へ行ったほうがいいのじゃないでしょうか(笑)。ではこんなところでありがとうございました。

【質疑】

◎非常に興味深いお話をありがとうございました。聞きたいことはいくつもあるんですが、時間もないので、ひとつだけ。松岡さんは三浦梅園だけではなく、ものすごくたくさんの思想や芸術を自分の体のなかに入れ、それをまた今日もそうなんですが、わかりやすく取り出そうとされてますよね、なぜ、そんな大変なことをされるんですか。

◆みなさんもわざわざまずいものを食べようとはしないでしょうが、第1には、私もおいしいものを食べたいということですね。第2に、おいしいものは人に薦めたくなるということです。それから第3に、言葉や芸術というのは食べたからといって、簡単に消化しないということです(笑)。だから、ヘタをすると下痢をおこしたり消化不良になる。私は自分の体の健康はまったくなってないんですが、このほうは新陳代謝をよくしているんです(笑)。だから、これは大変じゃありません。

◎日本には梅園や宣長のような、また空海や道元のような独創的な思想家がおそらくいろいろいると思うんですが、なぜもっと国際的に知られないんでしょうか。それとも知らせてもわかりにくいんでしょうか。そうだとしたら、どこに問題があるんでしょうか。

◆問題はわれわれにあると思います。英英や英日より、日英や日仏をもっとやらなきゃだめですね。もうひとつは、道元も世阿弥も芭蕉も小学生から教えることです。だってホメロスもシェイクスピアもゲーテも、イギリスやドイツでは小学生から教えるんです。学校の先生に道元や世阿弥や近松をどのくらい知っているかを、テストするといいんじゃないですか(笑)。

◎今後、美学というのはどういうふうになると思われますか。また日本人の美意識は、いまどういう状態だと思われますか。

◆いまやエステというと(笑)、肌や体をきれいにすることですからね。まあ、事態はかなり絶望的なんじゃないでしょうか(笑)。美学、すなわちエステティックは大事なんですが、ドイツやイギリスの美学の用語では、ちょっと日本人の美意識を説明するのは限界でしょうね。もっと独自の和語を使ったら、どうでしょう。いまはその和語が、日本美といえばワビ・サビといったふうに限定されすぎていると思います。私がいまの日本で美意識を強く感じるのは、地方や各地の方々がその土地の産物や風習や人物を称えるときの“方言” を聞いたときですね。