59年前の今日のことである。

昭和20年4月6日になる。午後1時59分に、戦艦大和に沖縄への出撃命令がくだされた。この5日前、米軍が沖縄本島に上陸していた。午後4時5分、新たに「海上特攻隊」と名付けられた艦隊は、戦艦大和を中心に停泊中の徳山沖を出撃した。

海上特攻隊は第二艦隊の大和、第41駆逐艦の冬月・涼月、第17駆逐艦の磯風・浜風・雪風、第21駆逐艦の朝霜・霞・初霜で編成されていた。いずれも儚い雪月花を想わせる艦名である。大和と11雙は静かに縦列包囲しながら沖縄に向かおうとしていた。

しかしながら第二艦隊といえば、そもそもは連合艦隊の 中核兵力であり、日本海軍きっての重巡部隊だったはずである。それがいまやたった10雙の駆逐艦ばかり、それでもこれが帝国海軍が繰り出せる最後の兵力だった。

すでに駆逐艦8雙は、舷側に白く菊水を描いて“死化粧”をしていた。菊水1号作戦の名にちなむ意匠だが、楠木正成親子とその一団全員の壮絶な最期を思わせもした。

2月19日に米軍は硫黄島に7万人を上陸させていた。3月10日には、334機のB29が東京に大型焼夷弾を雨霰のように降り落とし、26万の家屋が炎上、8万の死者が出ていた。罹災者は100万人。それが大阪・名古屋でも、いや主要都市めがけておこりつつあった。

日本全土の交通網は遮断され、このままいけば“本土決戦”の機会を逸したまま日本列島は焦土と化すにちがいない。なんとか沖縄で上陸を食い止めるしかなかった。

大和が艦隊速力を20ノットに固定すると、第二艦隊司令長官伊藤整一中将から各艦に訓示が信号された。

「神機、将ニ動カントス。皇国ノ隆替懸リテ此ノ一挙ニ存ス。各員奮戦敢闘、全敵ヲ必滅シ、以テ海上特攻隊ノ本領ヲ発揮セヨ」。

米軍の沖縄上陸は4月1日午前8時30分に決行された。それまでに沖縄には1週間にわたって4万発の砲弾が撃ちこまれ、18万の上陸部隊が待機していた。総指揮は第5艦隊司令長官スプルーアンス、護衛艦隊はミッチャー中将の第58機動部隊、1317雙の軍艦が沖縄を圧倒包囲した。総員45万人。

そこへ、海上特攻隊のわずか10艦が向かったのである。作戦出撃ではない。これは自爆の突入だった。

それでも海軍少尉副電測士として乗艦した吉田満は、あえて書いている、「日本海軍最後ノ艦隊出撃ナルベシ」「我ラ国家ノ干城トシテ大イナル栄誉ヲ与エラレタリ」「世界海戦史上、空前絶後ノ特攻作戦ナラン」。

しかし大和は、翌4月7日の午後2時23分、坊ノ岬沖に数発の魚雷を食らって撃沈し、爆発した。

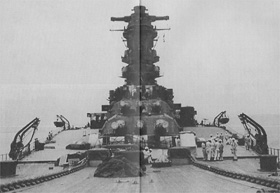

昭和16年高知県西部沖で全力公試運転をおこなう「大和」

戦艦大和は昭和15年(1940)8月に呉海軍工廠で誕生した。総排水量7万トン、世界無双の46センチ砲。こんな巨大な戦艦は世界になかった。その装備も破壊力も前代未聞と謳われていた。

それゆえ、戦艦大和撃沈が日本の敗戦を象徴する最期であるという感想を、多くの日本人は抱いてきた。

実際には日本の敗戦は、ガダルカナルにも東京大空襲にも原爆投下にも反映されている。いや、東条内閣ができたときにすでに敗戦が象徴されていたという見方もある。しかしそれでもなお、戦艦大和の最期が大日本帝国の最期なのであるという感想は多い。大和こそは日本海軍のシンボルのみならず、戦時中の日本人の多くが誇りとしていただろうからである。

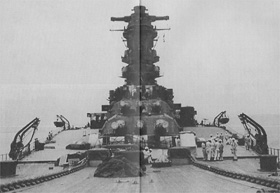

主砲(46cm砲)前から艦橋を眺む

ところがそうではなかった。大和の存在はごく一部にしか知られていなかった。戦艦の象徴は、「陸奥と長門は日本の誇り」という戦時カルタがあったものだが、ずっと陸奥と長門だったのである。

ということは、大正10年(1921)に建造された陸奥(35000トン)以降、これを超える戦艦は建造されていなかったということになる。いや、陸奥・長門を超える戦艦がなかっただけではなく、戦艦は陸奥を建造して実に15年にわたる空白があった。

よくは知らないのだが、大和が国民に知られはじめたのは、おそらくは昭和17年2月に大和が連合艦隊の旗艦となって、ミッドウェー作戦のために柱島を出撃したあたりからではないかと思われる。

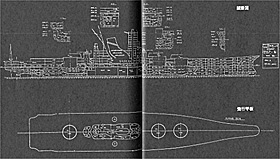

戦艦「大和」一般配置図

本書の話に入る前にもうひとつ、ふたつ、“誤解”を解いておかなければならないことがある。

大和は当時の日本技術の総力を結集して建造されたのだが、あれほどの巨艦を造艦するのが目的ではなかったらしい。むしろすべての規模を小さくし、高性能にしたかった。しかし、高性能を選べば、あの規模になってしまったというのだ。それが当時の日本の最高技術水準だった。

沖縄に突入するという自爆を辞さない方針決定も、実際にはかなり迷っていた。連合艦隊参謀三上作夫中佐はオトリ作戦を提案し、大和は佐世保に配置して米軍の機動部隊をここに向かわせ、そこを航空部隊が叩くべきだと主張したという。議論は紛糾したが、3月26日、司令部はいったんこの作戦を採用して「天1号作戦」とした。

ところが28日に大和が呉を出港した直後、米軍の奄美攻撃の報告が入り、大和は戦火の只中にその巨体を曝しにいくことになった。

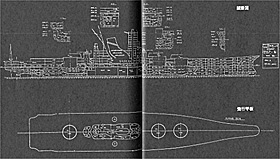

呉工廠で完成間近の「大和」

このほか、大和を決戦の局面で温存しておいて、そのままもし戦争に負けたということにもなれば、天皇陛下にも国民にも申し開きができないという意見も少なくなかった。連合艦隊副参謀長の高田利種少将がその見解の代表格である。

また第五航空艦隊司令長官の宇垣纏中将の『戦藻録』には、天皇が「海軍にはもう艦はないのか」とポツリともらした言葉が、大和特攻の決め手になったという憶測が綴られている。

一方、連合艦隊の面々には、大和に「死に所」をつくってやりたかったというような暗黙の了解があったとも言われている。参謀長の草鹿龍之介中将もその一人だった。

他方、軍令部は大和出撃にやや消極的で、お手上げ状態だったようだ。連合艦隊司令長官がそうしたいのならというような、承認の仕方しかしていない(小沢治三郎次長・大前敏一参謀)。断固として反対をしたのは、海軍のブレーンといわれた高木惣吉少将や大井篤大佐で、「連合艦隊主義はその伝統と栄光のために、それが奉仕すべき国家の利益まで犠牲にしている。このさい4000トンの重油があれば、大陸からの物資輸送も活発化するではないか」と述べて、出撃に反意を示していた。

戦艦大和の「生い立ち」と「死に際」については、いくつもの証言と仮説と訂正とがおこなわれてきた。

批判もあるし、反省もある。大和を生み、大和を殺した日本を問い直すという議論も少なくない。そういう議論が最近はまた目立ってきた。1998年には日下公人と三野正洋が『「大和」とは何か』(WAC出版)で、大和に象徴される巨艦主義の問題をめぐっていた。

昨年には、護衛艦「ちとせ」艦長で防衛大学校図書館長でもあった平間洋一が『戦艦大和』(講談社選書メチエ)を問い、戦史研究家で吉田満との共著もある原勝洋が90枚の写真入りの『真相・戦艦大和ノ最期』(KKベストセラーズ)を上梓した。

どの本も“真相”を訴えているようだが、どの本を読んでもなかなか“真相”とは思えない。

ぼくはこれらを次々にひっくりかえしているだけでは、あまりにも情報が錯綜するので、いつしか基本テキストには児島襄の『戦艦大和』上下巻(文春文庫)をおくようになっていた。このドキュメントは主砲射手として選ばれた村田元輝大尉の右手人差し指を主人公にしているのだが、むろん、正確な記録というわけではなく、児島襄が他の著作でも腕をふるってきた徹底調査主義を信用してのことだった。

さて、本書のことである。

この一冊がもつまことに名状しがたい疾患に犯されたかのような感動の性質は、いまの日本のどこを探してもなかなかありえない。その理由ははっきりしている。沖縄戦に出撃した大和が敗北を覚悟しながらも世界最大の質量を海に散らせるという出来事には、あまりにも異様なほどの究極が凝集しているからだ。

そこに乗り合わせた3300人の乗組員の一人ずつの動向、沈没に耐えるためにすべての部品がフル可動していくという装備機械の唸りと悲鳴、何段階にも構成されたリーダーたちの決断と迷い、敵の攻撃に対する予想と恐怖、死を目前にした艦員たちの絶対心理、沈没炎上していく旗艦の宿命とともに高速で過(よぎ)る日本の宿命と絶命に対する思い‥‥。

これらのいずれをとっても、そのひとつずつが極めて稀有のことなのである。

軍事体験ならいくらでもあろう。突撃状況や仲間の戦死もある。軍艦や潜水艦の内部の描写もあろう。しかし、大日本帝国と巨艦大和が最終宿命を帰一すること、その大和は撃沈してしまったこと、そこに乗り合わせて生還できた者がいたこと、その数時間にすべての戦時攻防が集約されていたことは、数時間の出来事としてすべて連結重畳しているのである。こんなことは他にはめったにあるまい。

それゆえ、吉田満がこの事情を淡々と克明に綴れば綴るほど、われわれはかつて読んだことのない極限事態の片隅に置き去られてしまったかのような、茫然自失の疾患的感動を覚えてしまうのだった。

吉田がこの文章を漢字と片仮名だけの文語体にしたことも、あたかもガラスの構造体が次々にピシッと線条を切り裂いて割れていくような強烈な感覚を訴えてくる。

たとえば、「コレヨリ敵地ニ入ル 右ニ九州 左ニ四国 シカモ制海制空権ヲ占メラル」「死ハスデニ間近シ 遮ルモノナシ 死ニ面接セヨ 死コソ真実ニ堪ウルモノ コノ時ヲ逸シテ 己ガ半生 二十二年ノ生涯ヲ総決算スベキ折ナシ」「コノ身翻弄セラレテ 紙ノ如シ 待テ ココニテ最後ノ家郷礼拝ヲナサン 絶好ノ機会ナリ コノ機を失セバ 再ビ好機ナシ」というように。

なぜこのような文体にしたかということを、吉田自身は、「死生の体験と重みと余情は日常語には乗り難い」、「戦争をその只中で描こうとすれば、“戦い”のもつリズムがこの文体の格調を要求する」と説明していた。

本書はしばしば文学作品の列に加えられてきた。

執筆は敗戦直後なのだが(吉田は1日でこれを書き切ったと述懐した)、GHQの検閲コードに妨げられて昭和24年に口語体にさせられた初版が刊行され(『軍艦大和』銀座出版社)、本来の原稿のままに出版されたのは昭和27年になった(創元社)。

執筆の動機について、吉田は昭和27年版の「あとがき」に次のように書いている。

「敗戦という空白によって社会生活の出発を奪われた私自身の、反省と潜心のために、戦争のもたらした最も生々しい体験を、ありのままに刻みつけてみることにあった」。

この「刻みつける」という方法に、のちに文学作品としてのかなり高い評価が与えられた。昨夜に案内した大岡昇平の『野火』『レイテ戦記』と同様に。

しかし、その一方で、吉田も書いているように、「これが戦争肯定の文学であり、軍国精神鼓吹の小説であるとの批判が、かなり強く行われた」。吉田にインタヴューするジャーナリストなど、一人もいなかった。さきほど紹介した日下・三野の一冊では、吉田満は単なるインテリ学生で、大和では何らの仕事もせず、ただ驚きのあまりに観察していただけだという批判も加えられていた。

けれども、次の吉田の言葉には、この作品に浴びせられた非難の数々をしばし沈黙させるものを秘めていた。

この作品に私は、戦いの中の自分の姿をそのままに描こうとした。ともかくも第一線の兵科士官であった私が、この程度の血気に燃えていたからといって、別に不思議はない。我々にとって、戦陣の生活、出撃の体験は、この世の限りのものだったのである。若者が、最期の人生に、何とか生甲斐を見出そうと苦しみ、そこに何ものかを肯定しようとあがくことこそ、むしろ自然ではなかろうか。

敗戦によって覚醒した筈の我々は、十分自己批判をしなければならないが、それ程忽ちに我々は賢くなったであろうか。我々が戦ったということはどういうことなのか、我々が敗れたというのはどういうことだったのかを、真実の深さまで悟り得ているか。

この言葉は、のちにフランス人記者ベルナール・ミローが『神風』で次のように書いたことに呼応する。

「アメリカの圧倒的な物量作戦と技術優位に対して、日本人が対抗手段として過去から引き出してきたのが、伝統的な国家への殉死、肉弾攻撃法だった。この日本人の対応をわれわれ西欧人は笑ったり、憐れんだ。しかし、それでよかったのか。日本の国民はそれをあえて実行に移したことによって、人生の真の意義、そのかけがえのなさを歴史に刻むことになった、世界で最後の国民となったのではないだろうか。そう、私は考えるようになった」。

はたして『戦艦大和ノ最期』が「真実の深さまで悟り得ているか」どうか、吉田満がその「真実の深さ」を表現できたかといえば、議論は分かれよう。しかし、議論をしたうえで、さて、それでどうしたいのか。

「断末魔」という一節がある。

文語体の『戦艦大和ノ最期』は小さな節の連続でできていて、それぞれに「碇泊」「待機」「出撃前夜」「作戦発動」「外洋ノ朝」「開戦」「電探室被弾」「戦勢急落」「止メノ殺到」「断末魔」「艦隊解散」「死生ノ寸刻」といった節辞がついている。これも軍事感覚のもつ客体表現の肝要があらわれていて、この作品を際立たせているのだが、その「断末魔」では、傾斜35度まで傾いてしまった戦艦上で被弾しつつある著者が、以下のような瞬間心境になっていることを告げている。

周囲ノ人ノ気配変ラズ

モノ憂ク見交ワシ 互イニ生残レルヲ確カメ合ウ

過激ナル活動ノアトノ コノ身ノ熱気 感応シ合イ

溶ケル如キ倦怠ノミ

ソノ眸ノ虚ロサ 忘我ノ果テカ

シバシ全キ虚脱 疾風吹キ抜ケタルアトノ寂寥

ワレ戦エリ 戦エリ 濁リナキ回想

アタリ閑カナリ

傾斜計ノ指針 コノ静寂ノナカヲ滑ル如ク進ム

名文ではない。東大法科を1年繰り上げて卒業して戦艦に乗り込んだ22歳の青年が、敗戦直後の1日に書き上げたのだ。

が、おそらく誰にも書けない一文でもある。これ以上でもこれ以下でもない文章になっているのだろうことは、誰にも伝わってくる。

最近は本書をすぐれた戦後作品として読むという風潮もやっと高まっている。

たとえば昨年6月に出版された富岡幸一郎の『すごい小説』(飛鳥新社)には、戦後小説前半期の“すごい”作品として、本書を刊行順の筆頭において、以下に、深沢七郎『楢山節考』(第393夜)、山本周五郎『樅の木は残った』(第28夜参照)、松本清張『ゼロの焦点』(第289夜参照)、川端康成『眠れる森の美女』(第53夜参照)、水上勉『飢餓海峡』(第674夜参照)、谷崎潤一郎『瘋癲老人日記』(第60夜参照)、中井英夫『虚無への供物』、北杜夫『楡家の人びと』、武田泰淳『快楽』(第71夜参照)というふうに並べた。

戦後文学の最初の一撃が『戦艦大和ノ最期』なのだ。ちなみに戦前の“すごい小説”は、国枝史郎『神州纐纈城』、江戸川乱歩『パノラマ島奇談』(第599夜)、夢野久作『ドグラ・マグラ』(第400夜)、島崎藤村『夜明け前』(第196夜)、吉川英治『宮本武蔵』、中里介山『大菩薩峠』(第688夜)の7冊である。ここは「千夜千冊」とかなり重なった。

著者の吉田満はその後、江藤淳・高階秀爾・遠山一行・古山高麗雄らの「季刊芸術」などで、いくつかの“作品”を書いた。全2巻の著作集もある(文芸春秋)。

艦命によって仲間とともに大和を脱出した吉田は、戦後は落ち着いてから日本銀行に入り、幹部(監事)にまで昇進した。ぼくはその息子をよく知っているのだが、彼とのあいだでまだ“戦艦大和の親父さん”の話をしたことはない。

なお、大和ばかりが喧伝されるきらいがあるが、大和に続いて建造された巨大戦艦・武蔵の運命にも数々のドラマがあった。これについては渡辺清に『戦艦武蔵の最期』(朝日選書)があって、読ませる。

以上、付け加えることは、あまりない。『戦艦大和ノ最期』をどう読むのかといっても、すでに書いてきたように、この感想をひとつに絞ることは不可能なのである。

本書の“最期”は次のようになっている。

この末尾を、かつてぼくは、カナキン張りのプロペラ機エアロンカしか乗らない飛行機野郎の栗原征司が読んできかせると言って、泣きながら読んでくれたのを黙って聞いていたことがある。『遊』創刊をする直前の27歳のときだった。

徳之島ノ北西二百浬ノ洋上

「大和」轟沈シテ巨体四裂ス

水深四百三十米 今ナオ埋没スル三千ノ骸

彼ラ終焉ノ胸中ハタシテ如何 われわれの胸中も、また如何。

ところで、「千夜千冊」の選本についてはスタッフからの要望がときどきもたらされている。『戦艦大和ノ最期』は太田剛が2年ほど前にたった一冊だけ上げたものだった。「ぼく、あれは忘れられないんですよ」。

編集工学研究所の連合艦隊長官ともいうべき太田剛の要望に、いつか応えたかったのだが、この時機まで待つことになった。

その胸中、また如何。